- Анатолийский буроугольный бассейн

- Комплексная оценка природного и техногенного ресурсных потенциалов Подмосковного буроугольного бассейна

- В.А. Потапенко, профессор, д.т.н., ЗАО «ПНИУИ», Ю.Н. Кузнецов, профессор, д.т.н., МГГУ,

- С.С. Гавришин, аспирант МГГУ

- Разработка угольных шахт и бассейнов

- Добыча угля в России

- Крупнейшие месторождения России

- Кузбасс

- Канско-Ачинский бассейн

- Тунгусский бассейн

- Печорский угольный бассейн

- Иркутско–черемховский бассейн

- Влияние на экологию

- Видео: Уголь. Современная добыча угля!

Анатолийский буроугольный бассейн

АНАТОЛИЙСКИЙ БУРОУГОЛЬНЫЙ БАССЕЙН — один из наиболее крупных по площади буроугольных бассейнов мира, расположенный в Западной (провинции Маниса и Кютахья) и Центральной Анатолии (провинции Чорум, Амасья и Болу), в Турции. Общие геологические запасы 3,8 млрд. т (1978), значительная часть которых пригодна для открытой добычи.

В пределах Анатолийского буроугольного бассейна известно более 40 месторождений (см. карту), из которых наиболее крупные и промышленно освоенные — Тунчбилек, Кютахья, Сейитёмер, Ятаган, Кангал, Бейпазары, Сома, Додурга, Сан; в юго-восточной части Анатолийского буроугольного бассейна имеется крупное месторождение Эльбистан, открытое в 1967. Угленосность бассейна известна с древности; интенсивное промышленное освоение Анатолийского буроугольного бассейна началось со 2-й половины 20 века.

Анатолийский буроугольный бассейн расположен на Анатолийском плоскогорье, в пределах Альпийской складчатой области. Угленосность связана с пресноводно-континентальными олигоцен-миоценовыми отложениями мощностью 500-2000 м. Главная промышленная угленосность связана с формацией Тургут (тортон). Угленосные отложения залегают практически горизонтально и нарушены разломами, включают несколько изменчивых по мощности (от 0,6-2,5 м, иногда до 80 м) сложных пластов бурого угля. Содержание влаги в углях около 40%, зольность 15-35%, теплота сгорания 11,73-19,56 МДж/кг. Анатолийский буроугольный бассейн обеспечивает практически всю добычу бурого угля в стране; около 85% угля добывается открытым способом, средней коэффициент вскрыши 4 м 3 /т.

Все крупные предприятия Анатолийского буроугольного бассейна объединены в четыре государственные компании, главная из которых (около 95% добычи государственного сектора) — «Garp Lignite Intiyaz» эксплуатирует 3 наиболее крупных месторождения: Тунчбилек, Сома и Сейитёмер с общими запасами свыше 500 млн. т угля (1978). Компания «Alpagut-Dodurga Lignite» разрабатывает месторождения в районах населённых пунктов Альпагут-Додурга и Соргун с общими запасами около 23 млн. т угля (1978). Компания «Orta-Anatolie Lignite» эксплуатирует месторождение Бейпазары с общими запасами 139 млн. т. Компания «Afsin-Elbistan Lignite» подготавливает к эксплуатации крупнейшее в стране месторождение Эльбистан с запасами 3146 млн. т. В Анатолийском буроугольном бассейне действует большое количество частных предприятий, добыча которых составляет 1,5 млн. т угля в год. Бурый уголь Анатолийского буроугольного бассейна используется для производства электроэнергии (на электростанциях), предприятиями цементной, сахарной и азотной промышленности, а также в бытовом секторе.

Источник

Комплексная оценка природного и техногенного ресурсных потенциалов Подмосковного буроугольного бассейна

В.А. Потапенко, профессор, д.т.н., ЗАО «ПНИУИ», Ю.Н. Кузнецов, профессор, д.т.н., МГГУ,

С.С. Гавришин, аспирант МГГУ

Подмосковный буроугольный бассейн, как источник энергетических углей для региональных тепловых электростанций, переживает заключительный этап в своём развитии.

По оценкам экспертов, добыча углей здесь будет полностью прекращена уже в ближайшие 1–2 года. Однако, этим история развития бассейна скорее всего не окончится. Подтверждённые угольные запасы бассейна (около 6 млрд т), золошлаковые отвалы, сформированные за многолетнюю историю сжигания углей в ТЭС, и шламохранилища ОФ, все чаще рассматриваются как самостоятельные высокопотенциальные источники извлечения многочисленных редкоземельных металлов и ценных полезных ископаемых.

Одновременно с отработкой запасов бурых углей, в 1950-е годы в Подмосковном бассейне проводились работы по изучению содержания в них редких элементов. В 1960 г. Территориальным Геологическим управлением Центральных районов России (ТГУЦР) была выполнена работа «Редкие элементы в углях Подмосковного бассейна». В процессе её выполнения было осуществлено 60 тыс. спектральных анализов, которые показали повышенное содержание в углях 17-ти элементов. При этом было установлено, что такие элементы, как германий и скандий, содержатся в углях бассейна в повышенных концентрациях и в ряде случаев представляют промышленный интерес.

В 1973–1974 гг. проводились работы по оценке германиеносности углей на разведанных в 1960–70-х годах угольных месторождениях Тульской области. В результате обобщения фондовых данных и материалов исследований, выполненных ПНИУИ, был составлен каталог участков месторождений с промышленным содержанием германия. Подтверждено наличие обратной зависимости между зольностью и концентрацией германия, а также наличие связи между содержанием этого элемента со степенью гелификации угля и его петрографическим составом. В частности, в полосчатых углях, характеризующихся высоким процентом витринизированных разностей, отмечены наибольшие концентрации германия, среднее же содержание его составило 2,42 г/т.

Начиная с 1989 г., в бассейне проводились работы по определению содержания «малых» элементов в товарной продукции угледобывающих предприятий. При этом был расширен перечень изучаемых элементов с включением в него ртути, мышьяка, золота, платиноидов, селена, рения и других элементов. Результаты исследований позволили сделать ряд выводов:

— уровень концентрации германия, по данным химического анализа, в товарной продукции в среднем составляет 4,5 г/т; содержание галлия по групповым пробам – от 10 до 40 г/т; цинка – от 20 до 97 г/т.;

— на шахтах «Нелидовская», «Сафоновская», «Дубовская» содержание германия достигает 100–250 г/т; уровни концентраций молибдена, рения и селена низкие и не превышают предела их обнаружения;

— содержание редких элементов в товарной угольной продукции достигают следующих уровней: иттрий – от 15 до 85 г/т, по отдельным пробам до 100; лантан – от 13 до 50 г/т; церий – от 30 г/т. Повышенные содержания указанных элементов были отмечены в угольных полях шахт «Нелидовская» и «Сафоновская».

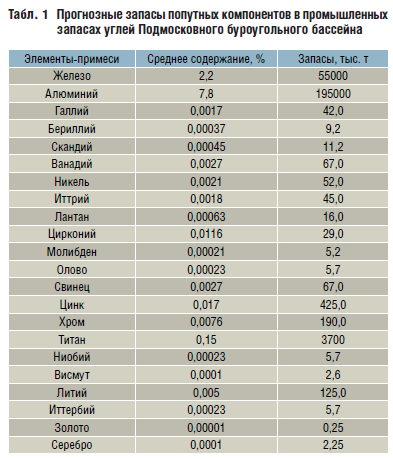

Сопоставляя средние содержания малых элементов с их кларковыми значениями в бурых углях, можно сделать вывод, что угли Подмосковного бассейна отличаются повышенной металлоносностью (табл. 1). Их геохимическая специализация определяется накоплением бериллия, скандия, титана, циркония, кремния, меди, цинка, галлия, германия, иттрия, олова, лантана, церия и ртути.

Товарная продукция шахт западной части бассейна характеризуется повышенными содержаниями цинка, галлия, иттрия, серебра, стронция, лантана, мышьяка, ртути, в южной части бассейна – галлия, золота, бора, ртути и хлора.

Уровни повышенных концентраций цинка, галлия, а также золота позволяют рассматривать указанные элементы как потенциально ценные компоненты углей, которые при их совместном извлечении могут представлять промышленный интерес.

Наряду с оценкой ресурсного потенциала попутных полезных ископаемых, содержащихся в природных углях, заслуживает серьёзного внимания оценка техногенных ресурсов ценных элементов-примесей в породных и золошлаковых отвалах и шламах Подмосковного угольного бассейна. Отработка запасов угольных месторождений Подмосковного бассейна в течение всего периода освоения его ресурсного потенциала в основном велась подземным способом, и только небольшая их часть отрабатывалась карьерами. В результате ведения горных работ, вскрышными и вмещающими породами шахт и разрезов, были заняты огромные площади земель. Кроме того, угольные электростанции производящие большое количество шлаков и золы, внесли свою лепту в техногенное нарушение земель. Многолетняя эксплуатация Черепецкой, Новомосковской, Щёкинской, Рязанской ГРЭС, а также Первомайской и Алексинской ТЭЦ привела к накоплению более 130 млн т золошлаковых отходов. Ежегодное поступление золошлаковой смеси в отвалы колеблется от 2 до 3 млн тонн. В связи с потреблением низкосортных углей количество минеральных отходов, образующихся при сжигании твёрдого топлива, постоянно увеличивалось. Существующие породные, шлако- и золоотвалы – стали источником постоянного загрязнения окружающей среды. В связи с этим, к неотъемлемым неблагоприятным факторам добычи и сжигания углей в ТЭС стала необходимость отчуждения значительных земельных территорий под отвалы.

Изучение породных и золошлаковых отвалов, а также отходов обогащения в отвалах обогатительных фабрик (ОФ), показало, что эти техногенные отложения могут представлять собой перспективное сырьё для получения ценных компонентов и продуктов, концентрирующихся на уровне промышленных содержаний, но и требующих дальнейшего изучения.

В отходах, образующихся после обогащения углей, накапливаются: цирконий, ниобий, цинк, хром, ванадий, литий, рубидий, торий и другие элементы. Содержание циркония и ниобия по отдельным пробам изменяется от 300 до 600 и от 25 до 32 г/т соответственно («Владимирская» и «Бельковская» ОФ). Содержание тантала достигает 100 г/т в отвалах ОФ «Прогресс», «Владимирская», «Кимовская», золота – 0,1 г/т, ртути – до 7,5 г/т (ОФ «Прогресс», «Кимовская», «Никулинская»).

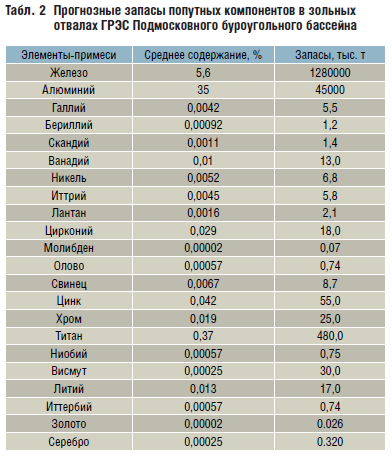

В золоотвалах ГРЭС Подмосковного бассейна зарегистрировано высокое содержание железа, алюминия, галлия, бериллия, скандия, ванадия, никеля, иттрия, лантана, циркония, молибдена, олова, свинца, цинка, хрома, и других элементов (табл. 2).

Золоотвалы ТЭЦ, ГРЭС Тульской и Рязанской областей относятся к группе глиноземистых и являются потенциальным сырьём для производства глинозема, коагулянта, стройматериалов, бесхлорных удобрений. Зола-унос подмосковных углей отличается высоким содержанием глинозёма (в среднем около 35%). По этому показателю он практически соответствует бокситам марок ЦБ-1, ЦБ-2, ОБ, ГБ, МБ, используемых для производства алюминия. В золе других буроугольных бассейнов глинозёма значительно меньше (15–27%).

Наиболее перспективна технология получения глинозёма из золы щелочным способом, за счет спекания её с известняком и содой. Выход глинозёма при этом составляет 75–80%. Зола углей Подмосковного бассейна высокожелезистая и непригодна для спекания, поэтому её предварительно необходимо обогащать на магнитном или гравитационном сепараторе с целью отделения оксида железа. При этом содержание глинозёма в немагнитном остатке повысится примерно до 37%.

Таким образом, после предварительного отделения оксида железа, зола становится пригодной для щелочного спекания и последующего безотходного передела с получением глинозёма (ценное сырьё в производстве алюминия) и цемента высоких марок. Отделённый железный концентрат – ценнейший промпродукт, так как в нём содержится весь список редких элементов (см. табл. 2) в концентрациях, в 10–15 раз превышающих содержание их в исходной золе.

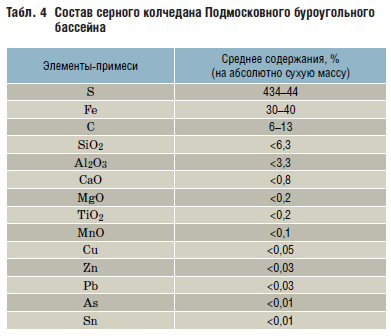

Кроме того, установлено, что обогащённая зола углей Подмосковного бассейна представляет собой более ценное глинозёмное сырьё, чем, например, зола экибастузских углей. Наряду с изложенным, следует отметить, что угли восточной части Подмосковного бассейна отличаются высокой сернистостью. Сера в углях представлена органическими соединениями и сульфидами, главным образом пиритом, а также халькопиритом и марказитом. Сульфиды встречаются в виде линз и конкреций в углях и глинах. Конкреции сульфидов имеют овальную и плоско-овальную форму, чёрный цвет на поверхности и серебристый на свежем изломе, разнозернистую структуру, массивную и полосчатую текстуру. Плотность колчедана составляет 3,2–4 г/см3.

В отличие от традиционных рудных сульфидов железа углистый колчедан характеризуется наличием органического углерода и незначительными содержаниям меди, свинца и мышьяка. Это придаёт ему совершенно особые физико-химические и технологические свойства, открывающие хорошую перспективу использования его в различных отраслях промышленности.

Отвалы шахт Подмосковного угольного бассейна содержат огромное количество пирита, складируемого в них после обогащения угля вместе с пустой породой, и их можно считать перспективными техногенными месторождениями серного колчедана (табл. 4). Учеными ИОТТ была разработана технология сухого переобогащения отходов обогащения углей на пневматических сепараторах с получением колчеданного концентрата для сернокислотного производства. Полупромышленные испытания технологии обогащения пород шахт «Западная» и «Подмосковная» были проведены на сепараторе ПСК-1. В результате использования обогащённых пород шахты «Западная» (содержащих серу (Sоб) в количестве 14,26–17,97%) был получен концентрат с содержанием серы 40,79–43,04%; шахты «Подмосковная» (с (Sоб) 12,25–15,5%) – концентрат, содержащий 48,65–49,05% серы. В отходах обогащения содержание серы составило приблизительно 3,7–8,7%. При производительности сепаратора 1,2–1,4 т/ч·м2 извлечение колчеданной фракции составило 71,5–84,8%.

Вышеизложенные результаты исследований дают веские основания для объективного утверждения, что Подмосковный буроугольный бассейн обладает высоким ресурсным потенциалом как источник ценного минерального и химического сырья. Промышленное освоение имеющихся на территории бассейна природных и техногенных месторождений позволит не только получить ряд ценных и редких элементов для последующего их использования в различных секторах экономики, но и существенно улучшить экологическую обстановку региона за счёт утилизации большого числа накопленных за многие годы породных и золошлаковых отвалов, а также шламохранилищ. Немаловажное значение приобретают и перспективы создания новых рабочих мест в наукоёмких и инновационных производствах с соответствующими налоговыми поступлениями в бюджеты всех уровней.

Источник

Разработка угольных шахт и бассейнов

К основным задачам, которые ставятся перед угольной промышленностью, относится добыча и первичная переработка (обогащение) каменного и бурого угля. Угледобыча самая крупная из всех отраслей входящих в топливную промышленность по количеству персонала и стоимости основных фондов. Такой субъект Российской Федерации, как Кемеровская область своим экономическим потенциалом во многом обязан угольной промышленности.

На территории России находятся залежи различных видов угля — бурого, каменного и антрацита. Российская Федерация занимает одно из лидирующих мест в мире по количеству каменного топлива в недрах. Суммарное количество угля составляет 6421 миллиардов тонн, 5334 миллиарда тонн из них кондиционные.

Количество каменного угля в общих запасах более 60% от числа всех запасов. Технологическое топливо — коксующийся уголь — занимает 10% в общем объеме запасов, 3,6% валового продукта приходится на долю продукции угледобычи в ТЭК, а в общем объеме ВВП России на эту отрасль приходится около одного процента.

Если рассмотреть карту России, то более 90% залежей находится на востоке страны, в основном в Сибири. Если сравнивать объёмы добычи то наиболее значимыми для страны месторождениями можно назвать Кузнецкое, Канско-Ачинское, Тунгусское, Печорское и Иркутско-Черемховское месторождения.

Добыча угля в России

В мире, по объемам добытого угля Россия занимает, пятое место (впереди Китай, Соединенные Штаты Америки, Австралия и индия), 75% добытого топлива, применяется энергетиками при производстве тепловой и электрической энергии, 25% используется для нужд металлургической и химической промышленности.

Экспортируется небольшой процент от общей добычи. Основными рынками экспорта являются Япония и Республика Корея.

В России основным является открытый метод добычи – 75% от общего объема. Применение открытого метода обусловлено небольшой глубиной залегания. Для применения такого способа добычи нужно снять верхние слои почвы. Для вскрытия используются бульдозеры, скреперы, роторные экскаваторы, драглайны.

Потом дробится порода. Для дробления используют водяные пушки, дробилки, иногда применяются буровзрывные методы отбойки угля. Добыча таким способом занимает довольно большую площадь территории.

Добыча угля открытым способом имеет следующие положительные стороны:

- добыча единицы продукции происходит за небольшой интервал времени;

- низкая себестоимость;

- относительная безопасность;

Уголь, добытый открытым методом, содержит большой процент примесей.

Шахтная добыча более затратная. Применение обусловлено залеганием пластов полезной породы на большой глубине. Обустройство шахт требует больших капитальных затрат как в финансовом плане, так и во временном. При добыче угля в шахтах имеет место большая доля ручного труда. Глубина некоторых шахт достигает одного километра.

- высокое качество добытого сырья;

- меньше воздействие на окружающую среду;

- самый небезопасный способ добычи;

- необходимы серьёзные финансовые вложения.

Крупнейшие месторождения России

Кузбасс

Кузнецкий угольный бассейн, сокращённо Кузбасс – наиболее крупное месторождение по запасам угля на территории РФ, и крупнейшее в мире. Оно расположено на Западе Сибири.

Основная часть территории бассейна находится в Кемеровской области. На долю Кузбасса приходится добыча 56% процентов каменного и около 80% коксующегося угля, добытого в РФ, в общей сумме двести миллионов тонн в год.

В Кузнецком бассейне угли, по своему качеству разные. Уголь с более высоким качеством залегает глубже, а чем ближе к поверхности увеличивается зольность и влажность угля. Большие расстояния от главных потребителей топлива – центральной части страны, Камчатки и Сахалина, является основным недостатком. Добыча ведется открытым методом.

Канско-Ачинский бассейн

Этот бассейн расположен в центральной Сибири. Основной вид добываемого угля – бурые угли, широко применяемые в энергетике, Добывается открытым способом.

Количество угольных запасов составляет 638 миллиарда тонн, используется топливо местными электростанциями для генерации электроэнергии и тепловой энергии. Значительная часть добытого ископаемого применяется на ТЭЦ Иркутской энергетической системы. Самыми крупными потребителями Канско-Ачинских углей являются ТЭЦ, расположенные в городах:

Немаловажное значение для бассейна играет наличие транссибирской железнодорожной магистрали, по которой осуществляется транспортировка угля, как в западном направлении страны (для нужд Рязанской ГРЭС), так и на Дальний Восток.

Тунгусский бассейн

Самые крупные месторождения угляТунгусский бассейн, лидирующий в России, и входит в число крупнейших угольных бассейнов мира. Его площадь составляет примерно один миллион квадратных километров. Количество угля в недрах составляет примерно два миллиарда тонн, причем 95% из них каменные. Такое количество угля способно обеспечить все мировые потребности сроком на пятьсот лет.

В связи с отсутствием подъездных путей и удаленностью от промышленных центров на полную мощность не эксплуатируется. Основным потребителем угля является субъект РФ Красноярский край.

Печорский угольный бассейн

Располагается на западном склоне кряжа Пай-Хой. Административно расположен в Ненецком автономном округе и Республике Коми.

В недрах бассейна преимущественно находятся коксующиеся угли высокого качества. Добыча ведется с применением шахтного метода.

Ежегодная добыча 12,6 миллиона тонн угля, что равняется 4% от всего количества угля, добываемого в России. Череповецкий металлургический завод является самым крупным потребителем.

Иркутско–черемховский бассейн

Толщина пластов от одного до десяти метров. Большие расстояния от крупных потребителей не позволяет использовать добываемый уголь, кроме как на местных электростанциях. Для добычи топлива применяется открытый способ.

Влияние на экологию

Природа проблем воздействия на окружающую среду угледобывающей сферой в основном связана с проведением горных работ. Особенно при открытой добыче угля. При проведении взрывных работ в небо подымаются тонны пыли, и разносятся ветром на многие километры. Более пятидесяти процентов шахт по добычи угля относятся к категории взрывоопасных, также высока опасность самовозгорания угольной пыли.

При проведении работ под землей существует большая вероятность оседания земли, которую возможно предотвратить. При проведении добычи полезных ископаемых, пустоты, образующиеся под землей, необходимо заполнять, не имеющей ценности породой или другими материалами.

Многие страны мира уже успешно применяют эту технологию. В первую очередь в тех странах, где приняты нормативы, и программы по рекультивации территорий, на которых проводились горные работы.

Каждый субъект хозяйствования при добыче каменного топлива должен выполнять требования техники безопасности принятые в добывающей отрасли. Пренебрежение этими правилами может привести к очень опасным последствиям:

- при добыче возможны изменения ландшафта;

- развитие эрозии почвы, связанное с оседанием поверхности земли, нарушается почвенный покров;

- происходит ухудшение качества воздуха и воды;

- в результате подземной добычи угля происходят выбросы метана;

- подземные пожары;

- самовозгорания в отвалах;

- осыпание откосов;

Для минимизации экологических последствий каждый субъект хозяйственной деятельности, занимающийся добычей и переработкой угля должен внести свой вклад в решение данной проблемы.

Видео: Уголь. Современная добыча угля!

Источник