Diafon.ru

О музыке и музыкальном образовании

Главная — Композиторы — «Бахчисарайский фонтан» — балет Б.В. Асафьева

«Бахчисарайский фонтан» — балет Б.В. Асафьева

Балет в 4 действиях с прологом и эпилогом

Либретто Н.Д. Волкова по поэме А.С. Пушкина

Первым советским балетом, сочиненным на пушкинскую тему, был «Бахчисарайский фонтан» — хореографическая поэма Б.В. Асафьева в 4 действиях на либретто Н.Д. Волкова.

Рождение этого балета было подготовлено всем предыдущим развитием советского искусства и свидетельствовало о творческой зрелости советского хореографического театра.

Работа автора либретто – драматурга и искусствоведа Н.Д. Волкова (первого, у кого родился замысел будущего балета) – была направлена на выявление лирического существа поэмы Пушкина, ее основной идеи, на такое построение драматического действия, при котором до зрителя была бы донесена не только основная «мысль поэмы – перерождение… дикой души через высокое чувство любви» (В.Г. Белинский), но и образное размышление самого поэта о сущности любви.

Либретто балета получило свое завершение в период «превращения его в музыку», причем замысел драматурга был идейно развит и углублен композитором Б.В. Асафьевым, для которого, по его словам, пушкинский «Фонтан» был не «только повествованием о личной утаенной любви поэта», но и «оптимистической поэмой об освобожденном сознании», отражающей «одно из характернейших явлений тогдашней русской действительности…».

Исходя из этого, композитор, создавая музыку балета, ставил перед собой задачу «попытаться услышать эпоху через поэму Пушкина и передать волновавшие поэта эмоции вольным их пересказом. Вольным, но не произвольным».

Но большой, взыскательный художник, вся деятельность которого была проникнута живым ощущением запросов нашей советской действительности, не мог ограничить свою задачу только этим и задавал себе вопрос: «Можно ли заново прочитать «Фонтан» и через далекие от нас поэтические образы, через раскрытый в картинах восточной деспотии «плен сознания» расслышать волнующие нас чувства?» (сб. «Бахчисарайский фонтан», Москва, 1936).

В свете этого вопроса чрезвычайно интересен рассказ Б.В. Асафьева о том, как протекало создание музыки балета.

«Балет «Бахчисарайский фонтан». Трудно далось мне возникновение этого балета. Мысль о реализации его как спектакля из пушкинской поэмы родилась у Н.Д. Волкова, но прошло много времени, прежде чем он убедил меня взяться за композиторство: не хватало решимости. Мне хотелось во что бы то ни стало сохранить мелодически и эпоху Пушкина, и помыслы тогдашней русской хореографии, ритм и пластику ее романтических образов и интонаций ее музыки, даже, проще сказать, подслушать струистый говор ее. Но я пуще всего боялся нарочитой стилизации. Жил я в те годы (1926-1934) в Детском селе (теперь город Пушкин под Ленинградом), жил, не расставаясь с окружающей природой и великолепными парками, бывшими Екатерининским и Павловским. И летом, и роскошной пушкинской лицейской осенью, и зимой, и прекрасной весной, когда обнажалось в зелени ласковое и все же величавое тютчевское «озеро лебедей», я был весь окружен, овеян соблазнами музыки незабвенного поэтического русского прошлого этих мест. Я стремился сохранить его аромат, но избежать подражаний. Только в качестве заставки и концовки-эпилога для своего «Фонтана» я выбрал романсовые напевы былого, родные пушкинским стихам и глинкинским кантиленам (это был старинный романс Гурилева по мелодии пианиста Гензельта «Фонтану Бахчисарайского дворца»). Но основную и самую существенную поддержку и толчок к сочинению поэмы-балета я получил от весны 1933 г. и наполнявшей ее советской молодежи: многочисленные экскурсии в парках Детского села и Павловска вносили в окружающую природу и жизнь какой-то заново освежающий оттенок и свою особенность родимой романтики и чувство молодости как непрерывной плавной мелодии, недоступной словам и требовавшей ритмо-пластических образов, рождавшихся непроизвольно. Музыка была написана мною с неоглядной быстротой, почти не прерываясь, недели в полторы. Надо было передать волнение пушкинской стихотворной стихии так, чтобы слушатель, сквозь память моего сердца о наисвежайшей для нас дали, а вернее о романтических певучих далях дней Пушкина крымских странствований, ощутил ласк романтических веяний советской молодежи в эпоху рождения новой человечности».

В творчестве Асафьева всегда органично сливались, взаимно обогащая и дополняя друг друга, глубоко мыслящий музыкальный ученый, неутомимый музыкально-общественный деятель и талантливый композитор, обладающий особенно развитым чувством внутреннего слуха, помогавшим ему слышать музыкальную интонацию, живой музыкальный язык отдаленного времени, композитор, умеющий ощутить и понять живую связь этой музыкальной речи с конкретно-исторической действительностью, отражением которой она являлась.

Музыка балета «Бахчисарайский фонтан» представляет собою как бы непрерывно льющийся мелодический поток, в котором сливаются воедино лирическое повествование о событиях, созданных пушкинским воображением (раскрываемое через музыкальные образы его героев и симфоническое развитие музыкально-драматического действия), и сопутствующий ему эмоционально напряженный рассказ о времени, породившем Пушкина, несущий в себе творчески переплавленную, современную поэту живую музыкальную речь, характерные для нее интонации.

С первых звуков увертюры, вводящей нас в романтическую и лирическую атмосферу поэмы, музыка балета во всех частях, заключающих в себе элемент описательный по отношению к развивающейся драме, взволнованно воссоздает дыхание пушкинских дней.

Там же, где развивается основная идея, разыгрывается трагедия, рожденная душевными переживаниями Пушкина и его раздумьями, там музыка насыщается трепетом и горячим чувством большого советского художника, в «эпоху рождения новой человечности» прочитавшего поэму освобождения человеческого сознания, созданную гениальным поэтом.

Вместе с тем музыкой «Бахчисарайского фонтана» Б.В. Асафьев продолжает и развивает традиции музыкально-хореографической драматургии, симфоничности балетной музыки, восходящие к гениальным танцам «Руслана и Людмилы» М.И. Глинки и балетам П.И. Чайковского.

Со свойственной ему скромностью и высоким чувством ответственности перед советской аудиторией Б.В. Асафьев в свое время очень волновался: сумел ли он выполнить поставленную перед собою задачу? Жизнь ответила на этот вопрос – «Бахчисарайский фонтан» приобрел общенародное признание и прочно вошел в репертуар лучших театров нашей страны, а также театров стран народной демократии.

Создавая хореографический текст балета и осуществляя его постановку на сцене, балетмейстер Р.В. Захаров стремился к тому, чтобы танец являлся не самоцелью, а средством выражения идеи, заложенной в произведении. «Танцем хотим выражать мысли, чувства, поступки, хотим быть целеустремленным, идейно принципиальным искусством, — писал он в своей статье к премьере балета, — …хореографический спектакль строить как единое драматическое действие, где каждый танец вытекает как необходимость, несет в себе смысл и дальнейшее развитие действия».

Отсюда и вытекает характерная для постановки «Бахчисарайского фонтана» подчиненность всех компонентов спектакля одной задаче – воплощению идеи произведения средствами хореографического искусства, строгая логичность построения всего спектакля, оправданность каждого жеста.

Балетмейстеру удалось преодолеть свойственный дореволюционному балету разрыв между танцем и пантомимой: все танцы в балете «Бахчисарайский фонтан» пантомимны (подразумевая под этим термином мимическую выразительность, игровую действенность танца) и вся пантомима – танцевальна, так как она выражена музыкально-пластическим языком актера. Переход от пантомимы к танцу и от танца к пантомиме органичен и художественно закономерен.

Весь танцевально-пантомимный текст балета подсказан гениальной поэмой Пушкина и вытекает из музыки Асафьева.

Огромным достоинством «Бахчисарайского фонтана» является то, что его образы на протяжении всего спектакля музыкально-пластически развиваются, растут, внутренне раскрываются – они живые.

Создание балета «Бахчисарайский фонтан» утверждало ведущую, организующую роль драматурга в советском хореографическом театре, ставило и решало вопрос о равноценности двух основных компонентов искусства балета – музыки и танца, в своем гармоническом сочетании и действенном развитии создающих полноценную балетную драматургию.

Сам подход к решению темы спектакля и сценическому раскрытию идеи Пушкина, успешное решение поставленной задачи обеспечили успех постановки «Бахчисарайского фонтана» и много лет встречают горячий отклик у публики.

Источник

Бахчисарайский фонтан (балет)

Бахчисарайский фонтан — балет в 4 актах композитора Б. В. Асафьева по сценарию Н. Д. Волкова. Cюжетной основой послужила поэма А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан».

Премьера: 1934 г., Ленинградский театр оперы и балета (прошлый и нынешний Мариинский театр).

Содержание

[править] Предыдущий балет

Балет Б. Асафьева оказался не первым по этому сюжету.

Есть данные, что двухактный балет с названием «Бахчисарайский фонтан» существовал уже в середине 19 века. Скорее всего, имеется в виду балет А. Адана «Морской разбойник», поставленный впервые в Петербурге в 1840 году балетмейстером Ф. Тальони [1] , по сюжету представляющий собой нечто среднее между пушкинскими поэмами «Бахчисарайский фонтан» и «Кавказский пленник» [2] . Этот балет под названием «Бахчисарайский фонтан» был поставлен в гастрольной труппе, которую возглавляла балерина Елена Андреянова (возможно, она же сама стала хореографом балета), пригласив артистов московского императорского театра, и было это в 1852/1853 гг., премьера постановки состоялась в Воронеже [3] .

Следующие сведения о двухактном балете «Бахчисарайский фонтан», называвшемся также «Жертва верности», относятся уже к концу 19 столетия. Этот балет неоднократно и с немалым успехом ставил Томаш Нижинский (1862—1912; известный в русских труппах как Фома Лаврентьевич Нижинский; однако значительно больше него прославились двое его детей от первого брака — в первом браке у него было трое детей: Вацлав, Бронислава и Стасик): в 1892 г. — в Киеве, в 1893 г. — в Одесском оперном театре, в 1896 г. — в театре-цирке в Нарве. В своих воспоминаниях Бронислава Нижинская (Бронислава Нижинская. «Ранние воспоминания», Москва, «Артист. Режиссер. Театр», 1999) писала, как их, еще маленьких детей, родители привели на спектакль и как они испугались, когда на их маму, исполнительницу партии Марии, замахнулась кинжалом другая балерина, исполнявшая роль Заремы, — так надо было по сюжету, но дети очень переживали, а в самые драматические моменты представления маленький Вацлав (а он старший брат) молился: «Господи, спаси мамусю, Матка Боска, спаси мамусю!» [4] . Бронислава Фоминична вспоминала, как уже после спектакля «бесстрашный» старший брат Вацлав уверял, что он-то нисколько не боялся, а вот младшая сестра Броня переживала и плакала — ну девчонка, рано ее водить в театры…

Эта постановка считалась большим успехом Томаша Нижинского. Однако больше никаких данных про этот балет найти не удалось.

Широко известен стал другой балет с тем же названием — значительно позже созданный композитором Борисом Асафьевым. Вот о нем и пойдет речь.

[править] Литературная основа

Литературной основой балета послужила одноименная поэма А. С. Пушкина, которая написана на основе древней легенды о Бахчисарайском фонтане, иначе называемом Фонтаном слез или Сиф-Сибим — на территории ханского дворца в Бахчисарае. Этот фонтан, построенный в 1764 году мастером Омером по заказу хана Гирея в память о его погибшей возлюбленной наложнице или жене по имени Диляра Бикеч — то ли гречанке, то ли польке, — и поэтическая легенда его создания неоднократно служили вдохновением для поэтов и художников. Фонтан представляет собой монумент белого мрамора, вода перетекает из одной чаши в другую. При ханах он стоял в саду, но позже, к приезду Екатерины II, был перенесен во внутренний дворик, где и находится по сию пору [5] .

Пушкин, отправленный в ссылку, встретился по дороге с семьёй генерала Раевского, и дальнейший путь они проделывали вместе. 7 сентября 1820 года они посетили дворец в Бахчисарае. Сам фонтан должного впечатления на поэта не произвел, о чем он писал своему другу А. Дельвигу: «В Бахчисарай приехал я больной. Я прежде слыхал о странном памятнике влюбленного хана. К ** поэтически описывала мне его, называя la fontaine des larmes. Вошед во дворец, увидел я испорченный фонтан; из заржавой железной трубки по каплям падала вода. Я обошел дворец с большой досадою на небрежение, в котором он истлевает, и на полуевропейские переделки некоторых комнат. NN почти насильно повел меня по ветхой лестнице в развалины гарема и на ханское кладбище» [6] .

Но легенда задела Пушкина. Он сочинил свою версию легенды, заменив и имена, и события по своему литературному усмотрению. Он начал поэму в 1821 году, а в течение 1822 и 1823 продолжил работу. В 1824 году поэма была опубликована.

Читать поэму А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан»: здесь, здесь или в любой библиотеке.

[править] История создания балета

Эта работа стала не первым успешным сотрудничеством либреттиста и театрального критика Николая Дмитриевича Волкова (1894—1965) и композитора Бориса Владимировича Асафьева (1884—1949). Их предыдущая совместная работа — балет «Пламя Парижа», вышедший в ноябре 1932 года к юбилею советской власти — 15 лет со дня Октябрьской революции, — тогда Н. Д. Волков сочинял либретто вместе с театральным художником В. В. Дмитриевым, — получила не только восторженные отзывы критики, но и высокие государственные награды.

Но впервые Н. Волков обратился к произведению Пушкина [7] .

К произведениям Пушкина балет уже давно не обращался. При жизни поэта его произведения весьма активно использовались в балете: «Руслан и Людмила, или Низвержение Черномора, злого волшебника» — 1821, «Кавказский пленник, или Тень невесты» — 1823, «Чёрная шаль, или Наказанная неверность» — 1831. Но потом в пушкиниане предпочтение в музыкальном театре отдавалось операм, правда, бывали и исключения: 1867 — «Золотая рыбка» (балет композитора Л.Минкуса) и 1900 — «Египетские ночи» (балет композитора А. Аренского), 1903 — «Волшебное зеркало» по сказкам Пушкина и братьев Гримм.

И вот вновь Пушкин вошел на балетную сцену. Пушкинский сюжет в работе Н. Волкова сразу претерпел некоторые изменения. Если у Пушкина прекрасная Мария была совсем юна и «любви еще не знала», то в либретто у нее появился жених Вацлав, возник персонаж военачальник Нурали, безымянный в поэме отец Марии стал князем Адамом [7] [8] [9] .

Асафьев решил использовать музыку композиторов начала 19 века и уже отобрал несколько фрагментов. Но очень скоро эта идея отпала: для современного балета и музыка требовалась современная, и из всего уже подготовленного композитор оставил лишь романс Гурилева «Фонтану Бахчисарайского дворца» на стихотворение Пушкина 1824 года (звучит в прологе и эпилоге балета, словно обрамляющая его рамка) и ноктюрн Дж. Фильда как определяющая характеристика Марии [7] .

«Бахчисарайский фонтан» стал балетмейстерским дебютом Ростислава Владимировича Захарова (1907—1984), раньше танцевавшего на сцене Киевского театра, но за пару лет до того, в 1932 году закончившего экстерном режиссерское отделение Ленинградского театрального техникума [7] и с этим спектаклем занявшего пост главного балетмейстера [10] Ленинградского театра оперы и балета (очень скоро, сразу после убийства С. М. Кирова 1 декабря 1934 театр получил в своем названии его имя). Режиссер — Сергей Радлов (педагог Р. Захарова по театральному техникуму). Художник спектакля Валентина Ходасевич [11] . Балетмейстерская работа Захарова стала новаторством в смешении и противопоставлении эстетики западного и восточного танца — этим подчеркивалась разность и непохожесть двух миров, балетмейстер и композитор словно бы ставили стену между ними, где попавшему из одного мира в другой не выжить. Нежная лиричность одного мира резко контрастировала с сильными глубокими воинственными чувствами другого [11] .

[править] Действующие лица и краткий сюжет

- Князь Адам, польский магнат

- Мария, его дочь

- Вацлав, жених Марии

- Гирей, крымский хан

- Зарема, любимая жена Гирея

- Нурали, военачальник

- Управляющий замком, начальник стражи, польские паны и паненки, аббат, лазутчик, вторая жена Гирея, служанка, евнухи, татары, поляки.

Действие происходит в Польше и Бахчисарае на рубеже XVIII—XIX веков.

Пролог. Перед мраморным фонтаном в Бахчисарайском дворце, воздвигнутым в память своей погибшей любимой, склонился хан Гирей. Он не видит ничего вокруг, весь находясь в воспоминаниях и видениях прошлого.

Действие первое. В замке польского князя Адама проходит празднество. Дочь князя красавица Мария и ее жених Вацлав счастливы, и, казалось, ничто поначалу не предвещает беды. Но вот появились польские воины с пленным татарином. А за ними врывается татарский отряд во главе с ханом Гереем. Взгляд хана останавливается на красавице Марии. Пытаясь оградить любимую от нечестивца, Вацлав бросается к ней, но хан оказался проворней и закалывает юношу. Мария становится пленницей Гирея.

Действие второе. В гареме Гирея — его жены и наложницы, среди которых выделяется его любимая — красавица Зарема. Однако она замечает: с приездом новой польской гордячки Марии, отвергающей Гирея, он охладел к ней, а любовь Заремы к нему по-прежнему страстна и горяча.

Действие третье. Мария томится среди восточной красоты, ей все здесь чуждо и ненавистно. Ее одиночество нарушает лишь хан, в который раз добиваясь ее любви. Но все его попытки тщетны. Он вновь уходит ни с чем. Пробравшись ночью к Марии, Зарема умоляет её вернуть ей любовь Гирея. Мария уверяет, что не любит ни хана, ни ту землю, куда насильно привезена, — и не будет ей здесь счастья. Но Зарема замечает тюбетейку хана и, решив, что он здесь постоянно бывает, в приступе ревности пронзает Марию кинжалом на глазах вбежавшего со стражей хана.

Действие четвертое. Гирей тоскует о любимой Марии возле Бахчисарайского фонтана. Вернувшийся из очередного набега военачальник Нурали показывает ему новых пленниц для гарема, но хан безутешен. Коварную Зарему по его приказу стражники сбрасывают в пропасть.

Эпилог. Ничто не спасает хана от горя и тоски, он — в видениях прошлого. А издалека доносится голос певца:

Ах, лейся, лейся, ключ отрадный! Журчи, журчи свою мне быль…

[править] Премьера

Премьера состоялась 28 сентября [8] [12] [13] [7] (есть уверения, что 20 сентября [11] ) 1934 года, Ленинградский театр оперы и балета (прошлый и нынешний Мариинский театр), Ленинград (прошлый и нынешний Санкт-Петербург).

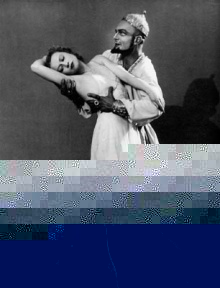

В премьерном спектакле дирижировал Е. А. Мравинский; исполнители главных ролей: Мария — Г. С. Уланова, Зарема — О. Г. Иордан, Вацлав — К. М. Сергеев, Гирей — М. А. Дудко [13] .

[править] Дальнейшие постановки

Балет стал определенной вехой в развитии балетного искусства, в первую очередь советского балета [10] . Он воплотил в музыку и пластику сложный драматический сюжет с высоким накалом страстей и эмоций, определив судьбу и путь дальнейшего развития советского балета и став в какой-то степени олицетворением политической победы (в политические победы советского строя записывались все удачи, происходившие на территории Советского Союза, — в любой сфере: от балетов до космоса, от колбасы докторской до фигурного катания и одинаковых новостроек с одинаковыми отдельными квартирами).

У балета сразу сложилась завидная судьба. Вот уже много лет он не сходит с театральных подмостков разных стран. Среди постановок:

- 20 апреля 1936, Театр им. Немировича-Данченко в Москве, балетмейстер Р. В. Захаров, режиссер П. А. Марков, дирижёр В. А. Эдельман, художник В. М. Ходасевич; Мария — А. А. Урусова, Зарема — В. В. Кригер, Вацлав — В. В. Беликов, Гирей — А. А. Клейн.

- 11 июня 1936, Большой театр в Москве, балетмейстер Р. В. Захаров, дирижёр Ю. Ф. Файер, художник В. М. Ходасевич; Мария — В. П. Васильева, Зарема — Л. М. Банк, Вацлав — М. М. Габович, Гирей — П. А. Гусев. В 1944 году в том же Большом театре балет был возобновлен; Мария — М. С. Боголюбская, затем Г. С. Уланова, Зарема — Е. Г. Чикваидзе, Вацлав — В. А. Преображенский.

- В 1946 году спектакль был восстановлен на сцене Ленинградского Кировского театра (прошлая и нынешняя Маринка), где впервые появился: балетмейстер П. А. Гусев; Гирей — Б. В. Шавров, Мария — Н. Железнова, Зарема — А. Я. Шелест.

Балет ставился в разных театрах в разных странах и неоднократно возобновлялся многими балетмейстерами.

В 1953/1954 г. фрагменты из балета «Бахчисарайский фонтан», наряду с фрагментами из балетов «Лебединое озеро» и «Пламя Парижа» как величайшие шедевры советского балетного искусства вошли в фильм режиссёра Герберта Раппопорта «Мастера русского балета» о балетах ленинградского Кировского театра (см. фрагменты — видеоролик в начале данной статьи).

В октябре 2011 года Пермский академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского вернулся к самой первой, ставшей традиционной постановке балета [10] .

Источник