Предупреждение выбросов и открытых фонтанов

Предупреждение газо-, нефте- и водопроявлений, которые могут привести к нежелательным выбросам и открытым фонтанам, сводится к соблюдению требований Инструкции по предупреждению открытого фонтанирования при бурении скважин.

Основными противофонтанными мероприятиями при бурении в продуктивных горизонтах должны быть следующие:

после спуска кондуктора или промежуточной колонны, при бурении ниже которых ожидается вскрытие газовых, газоконденсатных, напорных нефтяных и водоносных горизонтов, а также при бурении разведочных скважин в неизученной части разреза на устье любой скважины должна быть смонтирована противовыбросовая установка;

типовые технологические и монтажные схемы обвязки этой установки должны быть разработаны для каждой площади или группы площадей с учетом требований Правил безопасности и специфических геологических условий и согласованы с соответствующими организациями;

для каждой буровой типовая схема конкретизируется с учетом ее местоположения, на местности проходящих линий передач и других коммуникаций, сооружений, вида бурового и вспомогательного оборудования;

продуктивные горизонты в разведочных скважинах и на месторождениях с АВПД вскрываются после проверки и установления готовности буровой к проведению вскрытия, а именно: проверяется состояние оборудования буровой и противовыбросового, наличие и состояние средств и материалов по борьбе с нефтегазопроявлениями, состояние ствола скважины и обученность буровой бригады. Проверка производится комиссией под руководством главного инженера УБР (экспедиции) при участии представителя военизированной службы и оформляется актом;

вскрытие газовых горизонтов с аномально высокими пластовыми давлениями (АВПД) и последующее углубление скважины не допускается без проведения работ по прогнозированию пластового давления по геофизическим и технологическим данным и без приведения параметров бурового раствора в соответствие с этими давлениями;

вскрытие газового горизонта и последующее углубление скважины запрещается при отсутствии в компоновке низа бурильной колонны шарового или тарельчатого клапанаотсекателя, а под ведущей трубой шарового крана или шарового крана-отсекателя;

перед предполагаемым вскрытием продуктивного горизонта и на протяжении всего последующего периода углубления скважины, до спуска очередной обсадной колонны, 1 раз в сутки проверяется работоспособность плашечных превенторов и задвижек (на открытие и закрытие);

перед началом бурения и после него, а также в отдельных интервалах регламентируемых проектом на строительство скважины производится ее безостановочная

промывка продолжительностью не менее одного цикла;

если в процессе промывкиилибурения скважины наблюдается постоянное поступление газа в буровой раствор и плотность бурового раствора отклонилась от требований ГТН, то поднимать бурильную колонну из скважины запрещается до устранения отступлений.

При снижении плотности бурового раствора во время его циркуляции за счет насыщения раствора пластовым флюидом принимаются незамедлительные меры к усилению промывки скважины, дегазации бурового раствора и к доведению его параметров до указанных в ГТН.

Устье скважины немедленно герметизируется: при обнаружении перелива бурового раствора из нее, когда в скважине отсутствовала его циркуляция или шел подъем бурильной колонны; при обнаружении повышения уровня бурового раствора в приемных емкостях в процессе бурения или промывки, а также при поглощении бурового раствора с последующим нефтегазопроявлением.

Скважина непрерывно доливается при подъеме бурильной колонны. Одновременно в буровом журнале регистрируется объем долитого бурового раствора.

В процессе разбуривания разреза со вскрытыми продуктивными горизонтами ежемесячно производятся проверка и докрепление всех фланцевых соединений противовыбросового оборудования и манифольда буровых насосов.

Для предупреждения открытых фонтанов на месторождениях, где возможны проявления с содержанием сероводорода и других токсичных компонентов, буровая бригада должна быть дополнительно обучена безопасным работам в соответствии с Инструкцией по безопасным работам при разработке нефтяных, газовых и газокон-денсатных месторождений, содержащих сероводород.

Важное профилактическое мероприятие для предупреждения открытого фонтанирования — практическая подготовка буровых бригад.

Периодичность учебных тревог на скважине — не менее 1 раза в месяц.

Каждая вахта должна визуально проверять состояние противо-выбросового оборудования; наличие бурильной трубы с закрепленным на ней обратным клапаном, запасного обратного клапана и переводника с одного размера труб на другой (при использовании комбинированной бурильной колонны).

Бурильщики и их помощники обязаны знать условия проводки скважины и глубину залегания горизонтов, при вскрытии которых возможны газонефтеводопро явления или поглощения.

До прибытия на скважину бурового мастера, инженерно-технических работников ответственным за выполнение первоочередных мероприятий, предупреждающих переход газонефтепроявлений в открытый фонтан, является бурильщик.

На буровой необходимо иметьпостоянный запас бурового раствора в количестве, равном объему скважины. Запасной буровой раствор следует периодически (не реже 1 раза в 7—10 дней) перемешивать и контролировать его параметры.

В случае обнаружения даже незначительного или периодического движения бурового раствора, когда бурильная колонна полностью извлечена из скважины, необходимо опустить в нее максимально возможное количество бурильных свечей, установить наверху обратный клапан или шаровой кран, после чего проводить работы по герметизации устья и ликвидации газопроявления.

Перед подъемом из скважины в колонну бурильных труб рекомендуется закачать 1,5-2 м 3 более тяжелого бурового раствора для предотвращения сифона.

Колонну бурильных труб из скважины после вскрытия газового горизонта должны поднимать только тогда, когда свойства бурового раствора одинаковы по всему циркулирующему объему и соответствуют заданным в ГТН.

При подъеме бурильной колонны скважину следует постоянно заполнять раствором, который использовали при бурении, не допуская снижения уровня.

Если в процессе подъема бурильной колонны уровень в скважине не снижается, то подъем следует прекратить, восстановить циркуляцию бурового раствора и проверить наличие в нем газа или другого флюида. Если при подъеме бурильной колонны возникает предположение о наличии «сальника», то необходимо принять меры к его разрушению (промывка с вращением и расхождением, обработка раствора).

При поглощении бурового раствора в процессе бурения с вскрытыми продуктивными горизонтами и отсутствии проявлений бурильные трубы следует поднять в башмак колонны, загерметизировать устье, приступить к заполнению скважины, дообработке раствора и ликвидации поглощения по специальному плану.

В случае вынужденной длительной остановки при вскрытом газоносном горизонте бурильная колонна должна быть спущена до башмака промежуточной колонны, а устье скважины загерметизировано. Бурильную колонну в данном случае необходимо периодически допускать до забоя с целью промывки скважины и выравнивания параметров бурового раствора согласно специально разработанному плану, утвержденному руководством.

Дата добавления: 2016-08-07 ; просмотров: 1325 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Ликвидация открытых фонтанов

Поступление небольшого количества флюида в скважину в начале не представляет препятствия для проведения основных операций бурения, а их предотвращение и ликвидация, по существу, являются нормальным технологическим процессом. Однако в последствии проявления могут перейти в фонтаны, осложняемые разрушением оборудования, обсадных колонн, взрывами, пожарами, грифонами. Их ликвидация продолжается от нескольких часов до нескольких лет.

В случае возникновения открытого фонтана буровая бригада обязана:

— прекратить работу в загазованной зоне и вывести людей;

— заглушить двигатели внутреннего сгорания;

— отключить ЛЭП, которые могут оказаться в загазованной зоне;

— загасить все топки;

— исключить применение открытого огня, не применять инструмент, дающий при ударе искру;

— предотвратить разлив нефти;

— прекратить всякое движение в опасной зоне;

— сообщить о случившимся руководству предприятия;

— вызвать подразделения военизированной службы по ликвидации фонтанов, пожарную службу и скорую медицинскую помощь.

Ликвидация открытых фонтанов производится:

— посредством герметизации устья скважины;

— комплексом подземных работ;

— подземным ядерным взрывом.

Общие рекомендации по применению различных видов ликвидации открытых фонтанов следующие [1].

Подземный ядерный взрыв рекомендуется осуществлять в следующих случаях:

— пластовое давление превышает давление гидроразрыва вышележащих не перекрытых обсадной колонной пород, или прочностные пределы обсадной колонны и устьевого оборудования;

— производительность фонтана выше 1 млн. м 3 /сут газа или 300 м 3 /сут нефти;

— глубина скважины более 2000 м;

— выше продуктивного пласта имеются не перекрытые поглощающие или проницаемые горизонты;

— устье скважины разрушено и недоступно для людей (пожар, кратер, грифоны);

— сведения о пространственном положении ствола фонтанирующей скважины отсутствует.

Комплекс подземных работ для ликвидации открытых фонтанов рекомендуется проводить если:

— пластовое давление ниже давления гидроразрыва обнаженных пород и прочностных характеристик обсадной колонны;

— дебит газа менее 1 млн. м 3 /сут или менее 300 м 3 /сут нефти;

— глубина скважины менее 2000 м;

— ствол фонтанирующий скважины в призабойной зоне не обсажен и доступен для создания гидродинамической связи со стволами специально буримых скважин;

— имеются надежные сведения о пространственном положении ствола аварийной скважины.

Герметизация устья скважины – проводиться во всех остальных случаях.

Этот метод заключается в восстановлении нарушенной герметизации устья скважины и создания противодавления на пласт, или заполнение скважины тампонажным материалом. При этом обязательна целостность обсадной колонны. В случае воспламенения прежде всего растаскивается буровое оборудование, а затем тушится пожар путем отрыва пламени за счет:

— создание водяной или пенной завесы;

— воздушной ударной волны, создаваемой взрывом;

— струи отработанных газов реактивных двигателей.

После тушения пожара герметизация устья возможна следующими методами:

— ремонт ПВО, если он возможен;

— натаскивание на устье специальных приспособлений для перекрытия скважины;

— установка специальных герметизирующих приспособлений (пакеров) в обсадной колонне.

При ликвидации фонтана с помощью подземных работ используются следующие методы:

— непосредственное соединение со стволом аварийной скважины с помощью наклонно направленной скважины с последующей закачкой воды, глинистого раствора, тампонажных смесей;

— бурение нескольких скважин для интенсивного отбора флюида с целью уменьшения притока его к аварийной скважине.

Вероятность прямого соединения аварийной и вспомогательной скважин невелика, поэтому для создания гидродинамической связи между стволами используются гидроразрыв, размыв пласта каменной соли (если он есть в разрезе), разрушение перемычки между скважинами взрывом. Этот способ требует больших затрат средств и времени.

При подземном ядерном взрыве происходит смещение и уплотнение пород, смятие обсадных и бурильных колонн и разрушение ствола на значительном интервале. Ядерный заряд помещается в специально пробуренную направленную скважину соответствующего диаметра. После взрыва сохранившийся ствол аварийной скважины полностью цементируется.

Особенно сложно ликвидировать межколонные, заколоные фонтаны и грифоны. Основная причина их:

— наличие трещиноватых пород;

— негерметичность обсадной колонны;

— низкое качество цементирования.

Ликвидация таких фонтанов производится путем усиления отбора флюида из соседних скважин (если они есть), перфорации обсадной колонны, а затем задавливания цементного раствора. Ликвидация грифонов практически возможна только путем бурения наклонно направленных скважин по методике, приведенной ранее.

Глушение фонтанов производится специализированными военизированными противофонтанными службами, а буровая бригада при этом выполняет вспомогательные работы.

Источник

Оборудование скважины для предупреждения открытого фонтанирования

Некоторые виды ремонта нефтяных или газовых скважин в фонтанный период их эксплуатации, а иногда при эксплуатации высоконапорных пластов газлифтным или насосным способом связаны с необходимостью глушения скважин утяжеленными растворами. Это вызывает необходимость выполнения сложных дорогостоящих работ. Кроме того, следует отметить, что глушение отрицательно сказывается на последующем освоении и эксплуатации скважины из-за снижения проницаемости призабойной зоны скважины.

Глушат скважину и при аварийном (открытом) фонтанировании, а также при ее ремонте для спуска в фонтанную скважину труб и другого оборудования.

При разрушениях оборудования устья, обсадных колонн, фонтанной арматуры возникают открытые неуправляемые фонтаны, т. е. аварийная ситуация, ликвидация которой обычными приемами, т. е. герметизацией устья и глушением, чрезвычайно сложна.

Каждый случай открытого фонтанирования скважины наносит серьезный ущерб окружающей среде, причем тем больший, чем продолжительней открытое фонтанирование и чем больше дебит скважины. Открытое фонтанирование часто приводит к пожарам, несчастным случаям, к нанесению непоправимого ущерба самой нефтяной или газовой залежи. С целью предотвращения открытого фонтанирования при аварийном разрушении устьевого оборудования или во время текущего или капитального ремонта скважины, в которой возможно фонтанирование, в нижней части ее ствола размещают

паны-отсекатели пласта для разъединения нижней фильтровой зоны скважины от ее верхней части.

Клапан-отсекатель позволяет выполнять необходимые период освоения и эксплуатации скважины процессы (кислотную обработку призабойной зоны пласта, его гидроразрыв т Д-)- Поэтому клапан-отсекатель дополняется другим оборудованием и представляет собой систему, состоящую из нескольких устройств, главные из которых — сам клапан-отсекатель; герметизатор (пакер); якорь, удерживающий пакер на заданной глубине; канал связи для управления клапаном; устройство управления для обеспечения возможности установки и демонтажа клапана, якоря и пакера; устройство для выполнения технологических процессов и операций.

Перечисленные устройства, размещенные непосредственно над фильтровой частью скважины, эксплуатируются в условиях, определяемых особенностями эксплуатации пласта, т. е. свойствами пластовой жидкости или газа, их дебитом, агрессивностью среды, наличием абразива, температурой, давлением. В этих условиях каждое из этих устройств должно безотказно срабатывать в течение всего периода их эксплуатации в скважине.

Необходимость защиты окружающей среды, особенно при разработке морских месторождений нефти и газа, требования охраны труда и техники безопасности, сделали этот вид внут-рискважинного оборудования, несмотря на его сложность и высокую стоимость, обязательным элементом оборудования фонтанных, газовых и газлифтных скважин на море.

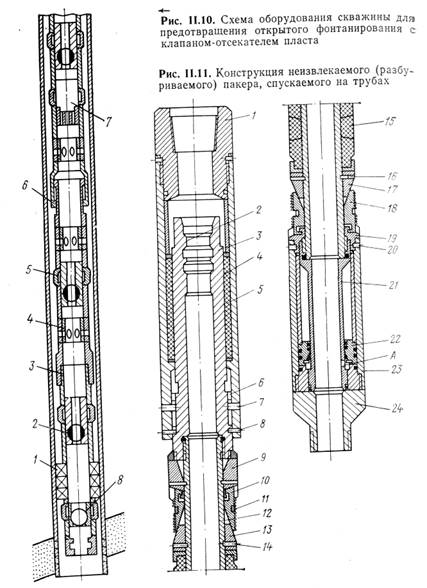

Клапан-отсекатель пласта (рис. 11.10) состоит из пакера 1, клапана-отсекателя 2, разъединителя 3, циркуляционного клапана 4 для аварийного глушения скважины, клапана для ввода ингибитора 5, телескопического соединения 6 для компенсации линейных деформаций, дросселя 7 для регулирования расхода пластовой жидкости, приемного клапана 8.

С клапанами-отсекателями используют пакеры двух типов: неизвлекаемый и демонтируемый. Первые, часто называемые стационарными, удаляются из ствола скважины при предварительном разбуривании (поэтому иногда называются разбуриваемыми), вторые извлекаются без разбуривания. Эти пакеры спускают на колонне НКТ, а иногда на канате.

Разбуриваемый стационарный пакер (рис. 11.11) состоит из корпуса 12 с головкой 3, имеющей пазы 6, наружную цилиндрическую поверхность 4 и внутреннюю 2, выполненную в Верхней части в виде посадочного ниппеля. На штифтах 8 Установлен переводник 1 с уплотнительными манжетами 5 и замком 7, входящим в паз во избежание вращения переводника относительно головки. Переводник соединяет пакер с колонной.

На нижний конец конуса навинчены две концентрические чулки 21 и 23, которые вместе с ниппелем 24 образуют порш-

невую камеру с перемещающимся поршнем 22 и толкателем. Поршневая полость сообщается с центральным каналом акера отверстиемЛ. На корпусе 12 смонтирован уплотнитель 15, состоящий из резиновых элементов и шлипсовых узлов 9, 10, 18 В шлипсовые узлы входят срезные штифты 14, 16 20, конусы 13 и 17, фиксирующие ленты 11, упорные кольца 19Пакер устанавливают в скважине с помощью колонны

В колонну нагнетают жидкость, которая через отверстие А поступает под поршень 22. Под давлением жидкости поршень через толкатель действует на кольцо 19, которое после среза штифтов 20 перемещается вверх, толкая нижние шлипсы 18 на конус 17. Фиксирующие штифты 16, связывающие корпус пакера с нижним 17 и верхним 13 конусами, срезаются. Уплотнители с конусами сдвигаются вверх, нижние шлипсы 18, перемещаясь вверх по конусу 17, разрывают ленту 11 и выдвигаются наружу. Резиновые уплотнители 15, расширяясь, разобщают и герметизируют верхнюю и нижнюю зоны затрубного пространства пакера. Шлипсы при этом удерживают пакер в стволе скважины.

При подъеме колонны НКТ прикладывается дополнительная растягивающая нагрузка, штифты 6 срезаются, переводник 7 с колонной НКТ извлекают на поверхность, а пакер-оставляют в скважине.

Демонтируется такой пакер разбуриванием-фрезерованием; верхних шлипсов инструментом с ловителем. При спуске инструмента ловитель проходит в корпус, фрезы упираются в; верхние шлипсы и в результате вращения срезают их, ловитель удерживает сборку ниже пакера и предохраняет ее отпадения на забой во время подъема.

Извлекаемый съемный пакер (рис. 11.12) устанавливается,, как и стационарный, созданием в центральном канале давления жидкости, поступление которой в камеру А разводит толкатель. 17 и поршень 16 после среза штифтов 15 в противоположные стороны. Поршень давит на нижнее кольцо 14, которое деформирует манжеты 11, герметизирующие и разобщающие зоны выше и ниже пакера. При опускании толкателя 17 шлипсы 20 1 с пружиной 19 выдвигаются по корпусу 21 и заякоривают пакер в эксплуатационной колонне 18. Освобождают пакер вращением и приподниманием колонны НКТ. При этом срезаются штифты 4, связывающие втулку 2 с переводником 1, а при первых оборотах упор 6 сворачивается с разгрузочной муфты 5, перемещаясь вверх до упора в торец переводника /. В результате создается сообщение центрального канала пакера через отверстие 3 во втулке 2 с затрубным пространством^ Во время дальнейшего поворота муфта 5 свинчивается с верхней трубы 8 и перемещает вверх подшипниковый узел 7 и кольцо 9, которое через гильзу 12 увлекает вверх камеру с поршнем 16 и толкателем 17. Уплотнения 11 и шлипсы 20′ свобождаются от торцовых упоров 10 и 13. После этого пакер’ извлекают на поверхность колонной НКТ.

Рассмотренные пакеры изготавливают двух типов с пере-крытым проходным каналом и с каналом для клапана-отсека-теля. Способ их посадки — гидравлический, максимальный пе-репад давления, воспринимаемый пакерами, 21 МПа, темпера-тура рабочей среды 100 °С.

В газовых, конденсатных и газоконденсатных скважинах, продукция которых содержит до 6% сероводорода, используют пакеры 2ПД-ЯГ. Их конструкция аналогична описанной выше.

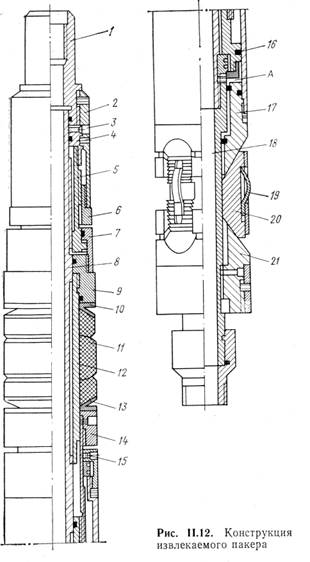

Другие типы извлекаемых пакеров отличаются в основном конструкцией и расположением шлипсовых узлов. В широко применяемом для фонтанирующих скважин пакере 1ПД-ЯГ в качестве верхнего заякоривающего устройства используют якорь автономного действия (рис. 11.13). Он имеет подпружи-

•

ненные плашки, расположенные в корпусе 3. Под действием внутреннего избыточного давления плашки 1 выдвигаются из. корпуса 3 наружу и взаимодействуют с эксплуатационной Колонной, фиксируя якорь. При отсутствии давления плашки под действием пружин 2 возвращаются в исходное положение, освобождая якорь.

Якори выпускают нескольких размеров для эксплуатационных колонн диаметрами 146 и 168 мм.

Клапаны-отсекатели пласта отличаются способами управления, соединения с колонной, расположением в колонне и проходными каналами. Различают автоматические и управляемые клапаны. Автоматические подразделяют на срабатывающие при уменьшении давления в зоне их установки или при превышении заданного расхода потока. По способу соединения с колонной клапаны бывают съемные, которые устанавливаются в ниппеле на колоннах инструментами, спускаемыми на проволоке или канате, и стационарные, устанавливаемые непосредственно на трубах и извлекаемые только вместе с ними.

Наиболее надежны и удобны в работе к л ап а ны-отсека те л и с дистанционным управлением, позволяющие перекрывать фонтанирующую скважину в любой момент по команде с пульта управления — вручную или от аварийного датчика.

Клапан-отсекатель с дистанционным управлением (рис. 11.14) спускают на проволоке (канате) и устанавливают в посадочный ниппель 2 с муфтой 9, к которому подведена наружная линия управления 3. Корпус его состоит из трубы 4, стакана 6 и хвостовика 16 с подвижным клапанным узлом, включающим верхнее 8 и нижнее 13 седла и шар 12 между ними. Шар имеет сквозное отверстие и фигурный паз на наружной поверхности. Хвостовики седел 8 и 13 образуют с корпусом отсекателя две камеры. Верхняя герметичная, в ней помещен кольцевой поршень 10. Эта камера через отверстие Б в корпусе соединена с трубкой управления 3. Полость ниппеля А герметизирована уплотнениями 5 и 7 на поверхности отсекателя. Эти же уплотнения герметизируют соединения клапана в нип-леле.

Пружина 15 упирается в регулировочные шайбы 14 и через втулку 17 в корпус отсекателя. Верхний конец отсекателя заканчивается замком 1, фиксирующим клапан на ниппеле НКТ. После установки клапана в ниппеле по трубе управления в верхнюю камеру подается рабочая жидкость. Поршень 10 перемещается вниз и отводит верхнее и нижнее седла 8 и 13 в крайнее нижнее положение. С помощью штифта 11, ввернутого .в корпус и входящего в фигурный паз, шар занимает положение, при котором сквозное отверстие совпадает с каналом клапана. Давление в камере удерживает пружину 15 в открытом положении. При снижении давления в камере (в случае .аварии с наземным оборудованием или по команде сверху) усилие пружины и давление скважинной жидкости на поршень отводят клапанный узел в крайнее положение, при котором шар с седлами занимает положение «Закрыто». Отсека^ тель открывается вновь при действии давления в его верхней камере.

В СССР выпускают управляемые клапаны-отсекатели двух типоразмеров КДУ-89-350 и КАУ-73-500. В первом применен запорный орган в виде заслонки, во втором — шаровой. Указанные клапаны-отсекатели имеют следующую техническую характеристику.

КАУ-89-350 КАУ-73-500

Максимальное рабочее давление, МПа 35 50

Условный диаметр подъемных труб,

Диаметр проходного канала, мм . . 35 28

Длина, мм. 1060 970

Масса, кг. 18,2 12,5

В процессе эксплуатации скважин, как оснащенных, так и не оснащенных клапанами-отсекателями, возникает необходимость выполнения целого ряда внутрискважинных операций, которые осуществляются под давлением. Поэтому пакер с клапаном-отсекателем оснащают различными устройствами, в частности клапанами нескольких назначений: циркуляционными, уравнительными, приемными и обратными.

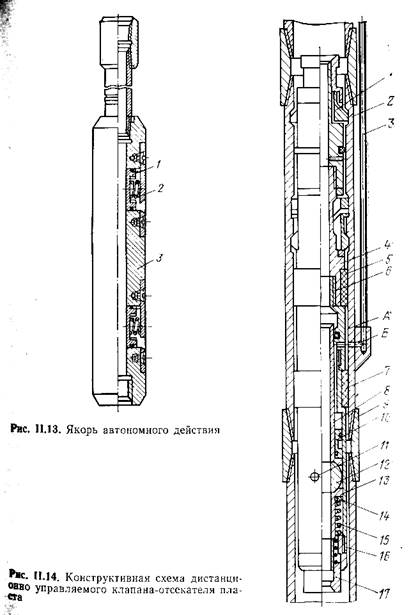

Циркуляционный клапан предусмотрен для временного сообщения центрального прохода колонны с затрубным пространством при промывках забоя, затрубного пространства и колонны НКТ, обработке призабойной зоны различными химическими реагентами, при аварийном глушении скважины и т. д.

Клапан (рис. 11.15) устанавливают на колонне НКТ и извлекают вместе с ней. Он состоит из корпуса 4 с отверстиями а, в каждом из которых установлены подвижная втулка 3 с отверстиями б. Последняя загерметизирована уплотнительны-ми элементами 6, 7, 8, 9, 10. Резьбовые соединения уплотнены кольцами 5. Для соединения клапана с НКТ корпус имеет переводники 2 и И. К верхнему переводнику 2 присоединяют муфту /. В открытом и закрытом положениях втулка 3 удерживается фиксатором 12, размещенным в кольцевой проточке г нижнего переводника 11 и входящего в одну из кольцевых проточек в втулки.

Управляется клапан смещением втулки 3 вверх и вниз, при котором соответственно совпадают или перекрываются отверстия с и б на корпусе и втулке. Управление осуществляется с помощью специального инструмента, вставляемого в верхнюю проточку д втулки 3 для ее смещения вверх при открытии или в нижнюю проточку е для ее смещения вниз при закрытии клапана.

Уравнительный клапан применяют для выравни-вания давления запорного элемента скважинного аппарата для его открытия или извлечения из колонны в комплекте с клапанами-отсекателями, глухими пробками, приемными клапа-нами. Этот клапан (рис. 11.16) состоит из корпуса 1, в стенку

которого вмонтированы клапаны 3. Пружины 2 клапанов удер живаются чехлом 4. Седлами клапанов служат сопрягаем ними поверхности, выполненные в отверстиях, где расп жены пружины. Клапан открывают с помощью штанги зон спускаемых в скважину на проволоке или канате.

Приемный клапан используют для посадки пак и других видов работ, когда требуется перекрыть проход к лонны для создания в ней давления. После посадки

опрессовывают, при этом иногда выявляется невозможность пднятия давления для окончательной герметизации эксплуатационной колонны пакером из-за преждевременного срыва прессовочного шара из седла. В таком случае используют приемный клапан, который сажают в непроходной ниппель под пакером.

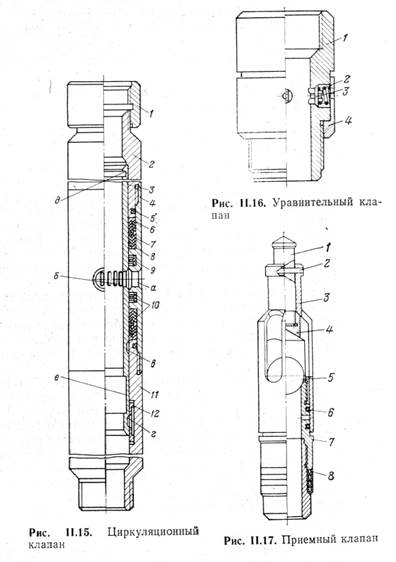

Приемный клапан (рис. 11.17) состоит из корпуса 7, верхний конец которого служит седлом под шаровой затвор. Сверху к корпусу крепят клетку 4, внутри которой помещен шар 5. На корпус надевают кожух 3 с головкой под ловитель. На боковой поверхности кожуха выполнены окна, сообщающиеся с внутренней полостью клетки. Юбка кожуха перекрывает отверстие в стенке корпуса, уплотняемое кольцами 6. От продольного перемещения кожух удерживается срезным штифтом 2, вставленным в стержень 1. Клапан в непроходном ниппеле герметизируется уплотнениями 8. При извлечении клапана срезается штифт 2 и кожух 3 смещается вверх до упора о головку стержня /, уравнительное отверстие открывается, а давление над шариком 5 и под ним выравнивается, после чего клапан легко извлекается из ниппеля.

Обратный клапан, применяемый для перекрытия проходной части колонн при спуско-подъеме и под давлением, постоянно ее перекрывает и обеспечивает возможность глушения скважины для предотвращения аварий. Такие клапаны применяют также вместе с газлифтными, они перекрывают проход в межколонное пространство обратному потоку жидкости. Иногда их устанавливают без пружин и в этом исполнении используют как реверсивные, закрываемые потоком скважинкой жидкости. Устанавливают эти клапаны как непосредственно на колонне труб, так и в посадочные ниппели на проволоке или канате.

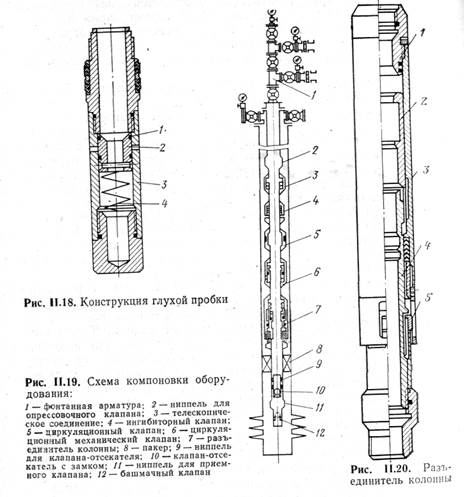

Глухие пробки (рис. 11.18) применяют для герметизации прохода колонны в посадочном ниппеле по уплотняемой цилиндрической поверхности. Они имеют корпус 3, внутри которого установлен подпружиненный поршень 2, уплотнитель-ные кольца / которого в отжатом положении пружины 4 перекрывают каналы в боковых стенках корпуса, соединяющие затрубное и трубное пространства. При установке пробки спускной инструмент отжимает поршень 2, и пробка спускается в скважину, позволяя циркулировать жидкости через открытый канал. После посадки пробки и извлечения спускного инструмента поршень 2 перекрывает канал, герметизируя центральный проход колонны. При необходимости извлечения пробки поршень 2 смещают вниз стержнем подъемного инструмента До открытия канала, после чего давление выравнивается над и под пробкой.

Посадочный ниппель — элемент сборки колонны для скважинных работ, представляет собой патрубок с радиально расположенными каналами. Он предназначен для установки

|

и фиксации в колонне скважинных аппаратов и приборов, спускаемых на проволоке или канате.

Компоновка оборудования скважины комплексом ных устройств в сочетании с клапаном-отсекателем пласта казана на рис. 11.19. В Советском Союзе выпускают комплексы управления скважинными отсекателями КУСА, кот включают наряду со скважинным оборудованием станц управления, изготавливаемую в двух модификациях с эле ктро и пневмоприводами.

В зависимости от условий эксплуатации предусмотре комплексы для колонн диаметрами 89 и 73 мм-по нес: ким схемам. Наиболее сложная схема компоновки оборудования комплекса КУСА-89-350 предназначена для скважин, среда

которых характеризуется температурой до 120 °С и наличием агрессивных компонентов до 0,1 г/дм 3 .

В остальных схемах с учетом изменения условий эксплуатации те или иные элементы из компоновки исключаются. Так например, может отсутствовать телескопическое соединение,’ ингибиторный клапан и разъединитель колонны. По аналогичному принципу компонуются комплексы КУСА-73-500.

Для обеспечения возможности ремонта скважин под давлением в комплексах скважинного оборудования иногда применяют разъединители колонн. При перекрытии проходного отверстия пакера и отсоединения от него колонны НКТ замена элементов этой колонны или другие ремонтные работы, связанные с подъемом и спуском, осуществляются без глушения скважины.

Разъединитель колонны РК (рис. 11.20) состоит из головки /, верхней 2 и нижней 5 цанг, цилиндра 3 и штока 4. Колонну НКТ от скважинного оборудования отсоединяют инструментом, спускаемым на проволоке или канате. Толкатель инструмента, передвигая цангу 2 вверх, отсоединяет трубы от скважинного оборудования, а двигая цангу вниз, соединяет их.

Разъединители колонн выпускают нескольких типоразмеров для эксплуатации в средах с различным содержанием агрессивных компонентов.

Элементы комплексов стандартизированы: регламентируются наружные и внутренние диаметры пакеров, якорей, привя-зочные размеры элементов собственно клапана-отсекателя, якоря, пакера, всех клапанов, ниппелей, втулок.

Нефтяным и газовым промыслам клапаны-отсекатели пласта поставляются комплектно.

Современные комплексы оснащены станциями управления, рассчитанными на одиночную нефтяную или газовую скважину или на группу (куст), обычно состоящую не более чем из восьми скважин.

Освоение и пуск в работу фонтанных и газлифтных скважин методом аэрации*

Как уже указывалось, освоение фонтанных и газлифтных скважин обычно проводят понижением уровня жидкости в скважине, заменой бурового раствора на воду или даже на НеФть, запуском с помощью компрессора, аэрацией жидкости, свабированием, тартанием.

При аэрации жидкости работы на скважинах проводят еле-Дующим образом (см. рис. П.7).

Если пласт не поглощает жидкости и сква-

жина заполнена до устья утяжеленным глинистым раствором,

то вначале агрегатом 11 по линии 10 в нее закачивают глини-

стый раствор меньшей плотности для вытеснения из ствола

утяжеленного раствора. Затем тем же агрегатом закачивают ‘воду для вытеснения из нее бурового раствора меньшей плотности. После этого воду заменяют в стволе скважины нефтью <в целях экономии нефти эта последняя операция иногда вы-ладает из процесса). Если после указанных операций скважи-на не возбуждается и не начинает работать, то открывают на 1/8 оборота вентиль 3 и перепускают в кольцевое пространство сжатый воздух (газ), поступающий от передвижного компрессора, либо из ГВРБ по линии 9 при давлении 0,2—0,3 МПа. При этом с помощью агрегата через вентили 4, 5 и 2 в скважину на первой скорости поступает вода.

После того как пузырьки сжатого воздуха (газа) дойдут до башмака подъемных труб, давление, фиксируемое манометрами 6 и 7, постепенно снижается. С этого момента необходимо постепенно увеличивать подачу сжатого воздуха открытием вентиля 3 при сохранении перепада давления в 0,2—0,3 МПа. По мере увеличения подачи сжатого воздуха постепенно сокращают подачу жидкости, регулируя подачей агрегата 11 либо вентилем 4 до полной остановки агрегата и перехода к вызову притока с помощью компрессора (сжатым воздухом или

Если жидкость поглощается пластом и скважина не заполнена до устья, то применяют так называемый метод газожидкостных и воздухожидкостных «подушек». Заключается он в том, что при закрытых вентилях 3, 4 и 5 (см. рис. II.7) через вентили 1 и 2 в кольцевое пространство закачивают сжатый воздух. Затем при закрытом вентиле 5 агрегатом 11 через вентили 3 и 4 подают воду при давлении, превышающем давление в скважине на 0,5—0,6 МПа (по показаниям манометра). Затем открывают вентиль 2 (на Vs оборота) и начинают обычный процесс аэрации, соблюдая перепад давления в 0,2—0,3 МПа по показаниям манометров.

По мере аэрации давление на забой снижается и нефть начинает поступать из пласта в скважину. Аэрацию прекращают, как только скважина начинает устойчиво фонтанировать или работать эргазлифтом.

Устьевое оборудование газлифтных скважин не отличается от оборудования для фонтанных. Арматура, устанавливаемая на устье первых, аналогична фонтанной арматуре и имеет то же назначение — герметизацию устья, подвеску подъемных труб и возможность осуществления различных операций по переключению направления закачиваемого газа, по промывке скважины и т. д.

Для газлифтных скважин нередко используют фонтанную арматуру, остающуюся после прекращения фонтанирования. Часто применяют специальную упрощенную и более легкую арматуру. Нередко арматуру приспосабливают для нагнетания газа либо только в межтрубное пространство, либо в центральные трубы. При интенсивном отложении парафина арма-

туру У стья дополнительно оборудуют лубрикатором, через ко- торьй в НКТ на проволоке спускают скребок для механического удаления парафина с внутренних стенок труб. Для борьбы с отложением парафина применяют также остеклованные или эмалированные трубы.

Важный элемент внутрискважинного оборудования газлифт-ной скважины — газлифтные клапаны.

Газлифтные клапаны представляют собой устройство, посредством которых в скважине автоматически устанав-ливается или прекращается в заданный момент сообщение между колонной подъемных труб и пространством, занятым нагнетаемым в скважину газом, и регулируется подача газа в НКТ. Эти клапаны применяют с целью снижения пускового давления газлифтных скважин (увеличения глубины ввода нагнетаемого газа в колонну подъемных труб), а также с целью обеспечения их плавного автоматического пуска и стабильной работы при необходимых депрессиях на пласт.

Газлифтные клапаны устанавливают на расчетных глубинах в специальных эксцентричных (скважинных) камерах, размещенных по колонне НКТ. В последнее время создана и освоена техника и технология спуска и извлечения газлифтных клапанов через НКТ, что исключило необходимость подъема колонны труб для замены пусковых или рабочих клапанов при их отказе. Эти важнейшие достижения в области газлифтной эксплуатации скважин привели к повышению ее эффективности и расширению масштабов применения.

Дата добавления: 2016-12-08 ; просмотров: 3526 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник