Бессточный бассейн

Бессточная область — часть суши, не имеющая связи через речные системы с Мировым океаном. Речной бассейн, расположенный внутри такой области называются бессточным или замкнутым бассейном. Дно такого бассейна, как правило, занимает бессточное озеро — озеро, не имеющее поверхностного стока или подземного отвода воды в соседние водосборы. Такие озёра являются солёными или даже высохшими солончаками.

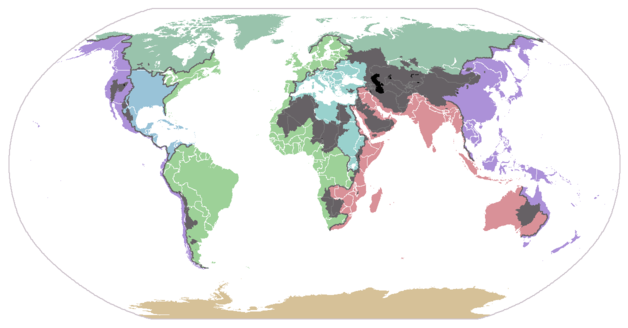

Влага, возникающая в результате дождей (или других осадков), выпадающих в бессточной области, может покинуть бассейн только через испарение или просачивание. Наиболее часто бессточные озера расположены в бессточных областях степной и полупустынной зон, а также в областях сплошного распространения многолетнемерзлых пород. Наиболее крупные бессточные области находятся в Африке и Азии. Суммарная площадь всех бессточных областей составляет около 20 % всей суши.

Содержание

Распространение

Бессточные области могут возникать в любом климате, но большая их часть расположена в горячих пустынях. В регионах с большим количеством осадков водная эрозия (особенно во время наводнений) создаёт каналы сквозь географические барьеры, отделяющие бессточную гидрологическую систему. Вероятно, что Чёрное море являлось такой изолированной системой до того, как барьер, разделявший его и Средиземное море был прорван.

Бессточные регионы обычно располагаются глубоко внутри континентов. Их границы проходят по горам и другим геологическим объектам, которые отделяют их от океанов. Поскольку вода может уходить только через испарение или просачивание, то в бессточных областях идёт процесс накопления минералов и других продуктов, из-за чего вода в результате становится солёной, а весь бассейн — сильно чувствительным к загрязнениям. Число бессточных областей на каждом из континентов различно и определяется географическими и климатическими условиями. В Австралии бессточные регионы составляют 18 % от общей территории, в Северной Америке — всего 5 %. [1] Около 18 % всей площади суши принадлежит бессточным областям, крупнейшие из которых расположены в Азии.

В пустынях испарение может идти интенсивнее, чем поступление новой воды, из-за чего не возможно формирование полноценного речного бассейна. Приносимые водой минералы после её испарения откладываются, что приводит к образованию солончаков. Эти области бывают настолько велики, что их твёрдая плоская поверхность иногда используется в качестве взлётно-посадочных полос или для установления рекордов скорости на земле.

Бессточные области могут быть образованы как постоянными, так и сезонными бессточными озёрами. Некоторые области настолько стабильны, что изменения климата (уменьшение количества осадков) препятствуют образованию озера. Большая часть постоянных бессточных озёр с течением времени могут изменяться в размере и форме, становясь меньше или разделяясь на несколько частей к период засухи. В ходе освоения человеком ранее незаселённых пустынных регионов, питающие внутренние озёра реки изменяются плотинами и водопроводами. В результате объём многих бессточных озёр в развитых и развивающихся странах сильно уменьшился, из-за чего в них повысилась концентрация солей и загрязняющих веществ, что привело к нарушениям их экосистем.

Крупные бессточные бассейны и озёра

Антарктика

Бессточные озёра в Антарктиде расположены в сухих долинах Мак-Мёрдо и в районе земли Виктории.

- Озеро Дон-Жуан в долине Райт питается подземными водами от каменного глетчера, не замерзает

- Озеро Ванда в долине Райт круглый год покрыто льдом, края которого подтаивают в летнее время, что даёт возможность реке Оникс (самая длинная река в Антарктиде) втекать в озеро. Озеро является гипергалинным (пересоленным) и имеет глубину 70 м.

- Озеро Бонни в долине Тейлора покрыто льдом круглый год и питается ледниковыми водами. Его уникальная ледниковая история привела к расслоению — солёная вода оказывается около дна, пресная — у поверхности.

- Озеро Хоар в долине Тейлора — наиболее пресное из всех озёр Сухих долин, питающееся в основном от ледника Канада. Озеро покрыто льдом, который в летний период подтаивает, образуя ров с водой.

- Озеро Фрикселл находится в долине Тейлора рядом с морем Росса. Озеро покрыто льдом и питается многочисленными талыми водами примерно 6 недель в году. Солёность озера увеличивается с глубиной.

Большая часть западной и центральной Азии является одним большим внутренним бассейном.

- Центрально-Азиатский внутренний бассейн — крупнейший из трёх бассейнов на территории Монголии.

- Каспийское море — крупнейшее озеро на Земле. Большая часть восточноевропейского бассейна Волги также принадлежит этому бассейну.

- Аральское море, притоки которого были использованы в промышленных целях, что привело к существенному пересыханию озера. Экологическая катастрофа привлекла внимание общественности к состоянию бессточных бассейнов.

- Озеро Балхаш в Казахстане

- Озерная система озера Алаколь в которую входят озера Сасыкколь, Жаланашколь и Уялы в восточной части Балхаш-Алакольской котловины вблизи Джунгарских ворот.

- Бассейн озера Тенгиз в западной части Сары-Арка. В отдельные годы часть стока переливается в Ишим — то есть внутренний бессточный бассейн частично соединяется с бассейном Северного Ледовитого океана.

- Бассейн Лоб-Нор, расположенный на западе Китая.

- Озёра Иссык-Куль и Чатыр-Куль в Киргизии.

- Систанский бассейн, расположенный на территории Ирана и Афганистана.

- Таримский бассейн, расположенный на крайнем западе Китая.

- Бассейн Убсу-Нур, расположенный в Монголии и российской республике Тува.

- Мёртвое море — самая низкая точка поверхности суши на Земле, а также самый солёный водоём располагается между Израилем и Иорданией.

- Озеро Ван, расположенное на Армянском нагорье в восточной части Турции.

- Озеро Самбхар в Раджастхане на северо-западе Индии также является бессточным озером.

- Сарыкамышское озеро в северной части пустыни Каракумы на границе Туркмении и Узбекистана, возникшее в результате сброса части стока Амударьи в Сарыкамышскую котловину.

- Бассейн Джунгарской равнины в Восточном Туркестане, центром которого является озеро Эби-Нур.

Австралия

Австралия отличается сухим климатом, поэтому на её территории расположены множество бессточных бассейнов. Наиболее крупные из них:

- Бассейн озера Эйр, также включает в себя озеро Фром.

- Озеро Торренс, расположенное к западу от хребта Флиндерс в штате Южная Австралия.

- Озеро Корангамит — сильно солёное вулканическое озеро в западной Виктории.

- Озеро Джордж, ранее соединявшееся с бассейном Мюррей-Дарлинг.

Африка

- Озеро Туркана в Кении.

- Дельта Окаванго — бессточная внутренняя дельта в пустыне Калахари, Ботсвана.

- Озеро Нгами в Ботсване.

- Озеро Чад, расположенное между государствами Чад и Камерун. Питается реками Шари и Логон.

- Солончак Этоша, расположенный в национальном парке Этоша, Намбия

- Впадина Каттара в Египте

- Озеро Шотт-Мельгир в Алжире

- Озеро Чилва в Малави

- Впадина Афар в Эритреи, Эфиопии и Джибути.

Северная Америка

- Долина Мехико — в доколумбовские времена долина была покрыта пятью озёрами, включая озеро Тескоко, озеро Шочимилько и озеро Чалько.

- Озеро Крейтер в штате Орегон.

- Большой Бассейн — крупнейший бессточный регион в Северной Америке, в состав которого входят:

- Пустыня Блэк-Рок

- Долина Смерти

- Зона 51

- Большое Солёное озеро

- Озеро Севьер в штате Юта

- Озеро Пирамид в штате Невада

- Озеро Моно в штате Калифорния

- Бассейн Гузман, расположенный на юге США и севере Мексики

- Больсон-де-Мапи, расположенный в северной Мексике

- Озеро Атитлан в высокогорьях Гватемалы

Европа

- Озеро Нойзидлерзее в Австрии и Венгрии.

- Озеро Тразимено в Италии

- Озеро Веленце в Венгрии

- Озеро Преспа на территории государств Албания, Греция и Республика Македония

Все эти озёра имеют сток, однако через искусственные каналы или через карстовый феномен.

Южная Америка

- Бассейн Альтиплано — один из крупнейших и высочайших в мире.

- Озеро Валенсия, второе по величине в Венесуэле.

- Солончак Атакама, расположенный в пустыне Атакама, Чили

Древние

Некоторые из древних бессточных систем Земли:

- Чёрное море до соединения со Средиземным морем.

- Средиземное море и все его притоки в Мессинский период эпохи Миоцена, когда Средиземное море частично испарилось (примерно 6 млн лет назад).

- Озеро Лахонтан на западе США.

- Бассейны Эбро и Дуэро, орошающие большую часть северной Испании в Неогеновый период.

- Озеро Бонневиль на территории штата Юта.

Источник

Бессточная область

Бессто́чная о́бласть – территория внутреннего стока, в пределах которой все реки в итоге не доносят воду до Мирового океана. Реки, текущие в бессточных областях, либо впадают в озёра, не связанные с Мировым океаном, либо теряются в пустынях.

Общая площадь бессточных областей на земном шаре около 30,2 млн км 2 , что составляет приблизительно 20% площади всей суши Земли.

Все атмосферные осадки, выпадающие в пределах бессточных областей, либо быстро испаряются, либо частично превращаются в водный сток рек. Речные воды, попав в болота или озёра, в конечном счёте также испаряются.

Между Европой и Азией находится одна из крупнейших в мире бессточных областей – водосбор Каспийского и Аральского морей. В этой области протекают реки Волга, Урал, Терек, Сулак, Кура, Амударья, Сырдарья и др. В Азии к бессточным территориям относятся также обширная Туркестанская низменность, включающая пустыни Каракумы, Кызылкум, Муюнкум, плато Усть-Юрт и др. В Азии находятся также крупные бессточные пустыни Алашань, Гоби, Такла-Макан, часть Аравийского полуострова, часть междуречья Инда и Ганга. В Африке почти половина материка – это бессточные области; к ним относятся пустыни Сахара, Ливийская, Нубийская, Калахари и Намиб, водосборы озёр Чад, Рудольф и др. В Северной Америке обширные бессточные области охватывают пустыни Большого Бассейна, пустыни на Мексиканском нагорье, плато р. Колорадо и др. В Южной Америке бессточными областями являются водосборы озёр Титикака и Поопо, пустыня Пуна-де-Атакама, часть плато Патагонии и др. В Австралии бессточные области охватывают западную и центральную части материка (более 50% всей Австралии). Встречаются небольшие бессточные области в пределах отдельных речных бассейнов.

Источник

Уроки семинара ес-рф. классики бассейнов в россии

О трудном переходе от научных блужданиях в потемках разных наук к светлому будущему бассейновой концепции устойчивого развития проф.Лагутова В.В. И осилит дорогу ищущий и идущий.

НАУЧНЫЕ ВИРШИ НА ТЕМУ О КЛАССИФИКАЦИИ РЕЧНЫХ БАССЕЙНОВ

Критерии типизации речных бассейнов

Критериями, по которым можно проводить типизацию речных бассейнов, являются: длина реки, площадь речного водосбора, объем стока, гидрорежимные условия, источники питания реки, водный режим, устойчивость русла, порядок реки и др.

Классификации рек по источникам питания и водному режиму, по-видимому, не применимы. В климатической классификации по источникам питания А.И. Воейкова реки делятся на три типа: 1) питание только талыми водами; 2) только дождевыми водами; 3) талыми и дождевыми водами. В классификации водного режима рек М.И. Львовича помимо источников питания учитывается распределение стока во времени. Всего в ней выделено 38 типов водного режима. На территории Воронежской области по этой классификации все реки попадают в район «с преимущественно снеговым питанием и преимущественно весенним стоком». То есть классификация по данным критериям не может выявить каких-либо существенных различий между изучаемыми бассейнами.

МОЖНО КЛАССИФИЦИРОВАТЬ ПО ПЛОЩАДЯМ

По нашему мнению, наиболее пригодными к условиям Центрально-Черноземного региона являются классификации рек по площади бассейна, длине и порядку реки. По площади бассейна реки делятся на малые – менее 2000 км2, средние – 2000-50000 км2, большие – более 50000 км2 . Водотоки с площадью бассейна менее 50 км2 предложено относить к ручьям. Данная классификация приводится в «Государственном стандарте 19179-73 – Гидрология суши, термины и определения, 1978 г.», «Энциклопедическом словаре географических терминов» (1968), в учебном пособии «Общая гидрология» В.Н. Михайлова и А.Д. Добровольского (1991г.).

По мнению А.Г. Курдова, средними для условий Воронежской области являются реки с площадью водосбора от 1000 до 50000 км2(Курдов, 1995). Основной принцип данной классификации заключается в том, что бассейн большой реки обычно располагается в нескольких природных зонах и имеет полизональный режим. Средняя река полностью располагается в пределах одной зоны, и ее гидрологический режим зонален. Малые реки также располагаются в одной зоне, но особенности их режима во многом определяются местными условиями и могут быть азональными. То есть зональные свойства лучше всего можно проследить по бассейнам средних рек. Их на территории Воронежской области 23. К тому же имеется одна большая река – Дон, остальные реки – малые. Однако, как считает М.И. Львович, «нельзя сказать, что типы водного баланса во всех случаях согласуются с географическими зонами» (Воронков, 1970) и, следовательно, даже средняя река не обязательно будет иметь зональные характеристики.

П.П. Воронков, изучая гидрохимические особенности природных вод малых водосборов, относит к ним бассейны с площадью менее 12000 км2 (Воронков, 1970). В одной из работ Ф.Н. Милькова упоминается, что по размерам бассейны делятся на: крупные, средние и малые (Мильков, 1986), причем Дон отнесен к средним рекам. В монографии «Прихоперье» предлагается делить реки на очень крупные, то есть протекающие по территории нескольких физико-географических стран, крупные – физико-географических провинций, средние – физико-географических районов, малые – полностью размещаются в пределах одного физико-географического района 9Прихоперье). В работе В.Н. Жердева и В.К Рязанцева к малым отнесены водосборы с площадью 50-100 км2, а к большим – более 10000 км2 (Рязанцев).

Следующий критерий классификации рек – длина водотока. В качестве основного он использован в издании «Ресурсы поверхностных вод СССР» (1973). В нем к малым относят реки длиной до 100 км, независимо от площади бассейна. По А.Г. Курдову, самые малые реки имеют длину менее 25 км (дополнительные градации: менее 10 км и 10-25 км), малые 26-100 км (26-50 км и 51-100 км), средние 101-300 км (101-200 км, 201-300 км), большие – 501-1000 км (Курдов, 1995).

КЛАССИФИКАЦИИ ВНУТРИ БАССЕЙНОВ ВЕЛИКИХ РЕК

Классификация рек по порядкам в настоящее время хорошо разработана. Ее основоположник Р. Хортон в 1948 г. рекой первого порядка предлагал считать водоток, не имеющий притоков. Соответственно, второй порядок имеет река с притоками первого порядка и т. д. А. Стралер считал, что «необходимо проследить главную реку до ее верховий. Тогда все неветвящиеся притоки будут реками первого порядка, при слиянии двух таких рек образуется река второго порядка» (Тимофеев, 1981). Дальнейшее развитие методов выделения порядка рек получило в работах А. Шайдеггера, Н.А. Ржаницина, Р. Шрива, Н.П. Матвеева и Ю.Г. Симонова. По нашему мнению рассмотрение порядков рек (классификация Ю.Г. Симонова) в землеустройстве также вполне приемлемо, хотя мы и отдаем предпочтение классификации по площадям. Изменение порядка реки постепенно приводит к переходу от временных к постоянным водотокам, увеличению протяженности реки и площади бассейна. Влечет необходимость применения специфических мероприятий в землеустройстве и сельскохозяйственном природопользовании.

А ТУТ И ГЕОГРАФЫ НАБЕЖАЛИ ПРАВИТЬ БАССЕЙНОВУЮ КЛАССИФИКАЦИЮ

Бассейновый подход в географии

Основоположником бассейнового подхода считается английский ученый Р. Хортон. В 1948 г. в Великобритании была опубликована его книга «Эрозионное развитие рек и водосборных бассейнов», в которой речные бассейны характеризуются как «эрозионные комплексы». Своим предшественником по исследованию бассейнов Хортон называл Д. Плайфера, работавшего в первой четверти ХIХ века, который впервые «обратил внимание на то, что 1) «всякая река состоит из главного ствола, питающегося от различных притоков»; 2) «все они вместе образуют систему долин», в которой каждое звено развивается согласовано; 3) река течет по долине, размеры которой «соответствуют» ее параметрам; 4) впадение рек друг в друга согласовано по углам наклона» (Симонов).

Р. Хортоном была предложена система анализа речных бассейнов по направлениям: определение порядков речной сети; изучение ее структуры; исследование роли структуры бассейна в флювиальном процессе. Как основной способ анализа строения речного бассейна им была предложена система кодирования водотоков.

В последующем подобные системы разрабатывались А. Стралером, В.П. Философовым, Н.А. Ржанициным, А. Шайдеггером, Р. Шривом, Н.П. Матвеевым и др. Появление бассейнового подхода в нашей стране относится к концу ХIХ в. Такой подход связан с работами В.В. Докучаева, которым были высказаны идеи, вполне созвучные современным. Крупным теоретиком бассейнового подхода был воронежский ученый А.А. Вирский. Он впервые в отечественной геоморфологии предлагает при изучении эрозионного рельефа выделять как основную типологическую единицу «эрозионный комплекс», который включал в себя определенный набор взаимосвязанных элементов (склонов, днищ), обладающий целостностью (обеспечивается площадью водосбора) и закономерностями устройства (морфологическая закономерность)» (Подколзин).

НУ, НАКОНЕЦ ТО, И УЧЕНЫЕ ДОШЛИ ДО ГЛАВНОГО — БАССЕЙНЫ ЭТО ВСЯ СУША

Все вышеназванные ученые были сторонниками геоморфологического направления в бассейновом подходе, рассматривая речные бассейны как геоморфологические системы. Подобной точки зрения придерживаются также: А. Шоллей, Н.С. Бевз, Ю.Г. Симонов, Т.Ю. Симонова, О.В. Кашменская, И.Г. Черванев, Р.С. Чалов, И.П. Ковальчук, Р.А. Кравченко, В.И. Шмыков и др. На площади бассейнов «в результате выветривания и мобилизации вещества, склоновых и флювиальных процессов одновременно формируется рельеф и рыхлые отложения. Сток воды создает специфические формы рельефа, широко распространенные на континентах планеты. Собственно говоря, почти вся суша в геоморфологическом плане представляет собой совокупность (макросистему) бассейнов, и это одно из главных обоснований для повсеместного применения бассейновой концепции» (Корытный).

По мнению одного из корифеев геоморфологического направления в бассейновом подходе Ю.Г. Симонова, основными задачами в настоящее время являются: точное определение места бассейнового подхода «в системе научных направлений геоморфологии» (Симонов); дальнейшие работы по определению структуры бассейнов; определение возраста бассейнов различных порядков; восстановление истории развития речных систем; «создание моделей информационного обеспечения управления и регулирования внутрибассейновых и межбассейновых отношений» (Симонов).

Помимо геоморфологического взгляда на бассейновый подход выделяются и другие. Например, А.Г. Булавко в 1971г. характеризовал речной бассейн как воднобалансовую систему, в которой происходит преобразование атмосферных осадков в другие элементы водного баланса. Подобным образом речной бассейн рассматривали также И.Н. Гарцман и М.И. Львович. Интересны также исследования взаимосвязей речных бассейнов и геологического строения территории, которым занимались А.П. Кулаков, Д.А. Лилиенберг, Г.Ф. Уфимцев, В.А. Брылев, Г.И. Раскатов, К.И. Геренчук и др. Этими учеными выявлены тесные связи взаиморасположения глубинных разломов и крупных речных долин. Как полагает Г.И. Раскатов, «большая часть орографических элементов и речных долин территории в своей плановой конфигурации отражает особенности строения геологического субстрата…» (Раскатов). По мнению К.И. Геренчука, «тектонические структуры определяют места заложения речных долин, а последующие движения этих структур воздействуют на весь ход дальнейшего развития долин» (Геренчук).

Проявляют интерес к речным бассейнам ученые, занимающиеся изучением геохимии ландшафта и оперирующие термином «солесборный бассейн». Б.Б. Полынов рассматривает геохимические ландшафты «как динамически связанные потоками, прежде всего водными, участки земной поверхности» (Корытный), совокупности связанных между собой водоразделов, склонов, долин и водоемов. По мнению А.И. Перельмана, геохимический ландшафт – «это парагенетическая ассоциация сопряженных элементарных ландшафтов, связанных между собой миграцией элементов» (Перельман). М. А. Глазовская предложила термин «ландшафтно-геохимическая арена» – совокупность ландшафтно-геохимических катен, ограниченных общим водосбором и солесборным бассейном (Глазовская). М.А. Глазовская, А.И. Перельман и Н.Л. Чепурко рассматривают бассейн «в качестве основной единицы для расчетов балансов загрязняющих веществ, самоочищения природных сред, миграций токсических элементов» (Корытный).

ДА УЖЕ МНОГО УЧЕНЫХ, ПОНЯВШИХ, ЧТО ВОДА И СУША И ЕСТЬ РЕЧНОЙ БАССЕЙН

Признание речного бассейна целостной геосистемой объединяет представителей других направлений в бассейновом подходе. Этой точки зрения придерживается и автор данного исследования. В качестве георастительной системы исследует речной бассейн И.А. Титов, как геосистемы – Л.М. Корытный, С.Я. Сергин, В.М. Смольянинов, А.Ю. Ретеюм, К.Н. Дьяконов. С.А. Смирнов, «отрицая ландшафты, видит в бассейнах рек единственные подлинные географические образования внутри зон» (Мильков). С.П. Горшков называет бассейны главными звеньями биосферы, а А.Г. Александров признает речные бассейны наиболее удобными единицами географического районирования; А.Д. Арманд рассматривает бассейн в качестве геоинформационной системы: «русло реки – это канал связи. Сверху вниз передается информация о составе и количестве рыхлого материала, поступившего в реку; снизу вверх – информация об изменении уровня примыкающего водоема, например, озера. Террасы и строение аллювия (водные отложения) – это память системы, в которой зафиксированы изменения уровня, эрозионная деятельность реки» (Жекулин).

Сторонником представлений о речном бассейне как замкнутой единице природной системы (Смольянинов, 1996) является В.М. Смольянинов. Он же упоминает о возможностях использования подхода при изучении подземных вод: «для выявления природных и антропогенных факторов формирования подземных вод, при оценке экологического состояния основных водоносных горизонтов, а также при прогнозировании негативных процессов, возникающих при хозяйственной деятельности человека, и проектировании водоохранных мероприятий» (Смольянинов, 2003). Также В.М. Смольяниновым и А.Я. Немыкиным рассматривались и другие возможности применения бассейнового подхода.

ВОТ ДО ПОЛОЖЕНИЙ БАССЕЙНОВОЙ КОНЦЕПЦИИ ДОШЛИ ТОЛПОЙ. НО ГДЕ ОНИ, ПОЛОЖЕНИЯ?

Как полагает Л.М. Корытный, «бассейн как особая пространственная единица биосферы наиболее перспективен для многоаспектного изучения природы и экономики планеты и для управления окружающей средой» (Корытный). Этим ученым разработаны основные положения бассейновой концепции. Таким образом, к настоящему времени бассейновый подход стал одним из важных научных направлений. Из географии он внедрился в почвоведение, экологию, геологию, геоморфологию и другие смежные науки. Он разделился на несколько ветвей: геоморфологическую, геологическую, геосистемную, которые развиваются относительно самостоятельно.

БАССЕЙНОВЫЙ ПОДХОД СТАЛ ОДНИМ ИЗ ВАЖНЫХ НАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ. НО ВОТ КУДА?

Не будем обижать велеречивых ученых, а займемся более прозаичными делами. А именно, из требований бассейновой концепции устойчивого развития проф.Лагутова В.В. посмотрим на бассейновое разнообразие, чтобы потом ученые шли в правильном направлении своих бассейновых концепций. Так как они не сами по себе из любви к чистому искусству науки, а к чему-то. Вот у проф.Лагутова В.В. есть к чему — к устойчивому развитию. Может, скоро ученая братия и поймет почему так. Особо если прочитает прописанные им истины еще с конца 1980-х годов.

БАССЕЙНЫ РАЗНЫЕ,ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ — ВОДНЫЕ,И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ — КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ

Бассейны бывают водными и континентальными

Континентальные делятся на бассейны рек, как стекающих в океаны и моря, озера, так и бессточных (Сыр-Дарья и Аму-Дарья с Аральским морем, или Уралом, Тереком, Волгой и пр. рекам стекающими в Каспий),

В свою очередь бассейны озер, таких как Байкал, также могут быть сточными в бассейны рек и мировой океан.

А могут быть континентальные бассейны и бессточными (Арал, Каспий), островными или полуостровными, например, Крым. Вот даже парламентарии в том убедились и издали Федеральный закон от 31 октября 2016 г. N 384-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Водного кодекса Российской Федерации»

Дополнен перечень бассейновых округов. В перечень бассейновых округов включен Крымский бассейновый округ. Таким образом, в России устанавливается 21 бассейновый округ. Бассейновый округ; это основная единица управления в области использования и охраны водных объектов, которая состоит из речных бассейнов и связанных с ними подземных водных объектов и морей. Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Имеем всего пять основных типов водных бассейнов:

1. Континентальный речной,

2. Континентальный бессточный,

3. Континентальный сточно речной,

4. Континентальный островной, полуостровной, побережный

5. Океанский бассейн как составная часть мирового океана. Водные бассейны являются бассейнами мировых океанов с частично проточными границами между собой — Тихий, Индийский, Атлантический, Арктический

ОПЯТЬ ТАКИ НАПОМИНАЕМ, ОСОБО ДЛЯ УЧЕНЫХ,

что разница между просто бассейновым подходом к чему-то и бассейновой концепцией устойчивого развития кардинальна, так как последнее является законченной формулой основной базы устойчивого развития не только отдельных Великих рек, но и всей планеты Земля. Только по наличию поставленной и решаемой проблемы великой надежды человечества — мечты об устойчивом развитии. И потому строго структурирована, что можно посмотреть в трудах проф.Лагутова В.В. и в частности, в его директориях на этом сайте.

Источник