ЛитЛайф

Жанры

Авторы

Книги

Серии

Форум

Эткинд Марк Григорьевич

Книга «Александр Бенуа (с илл.)»

Оглавление

Читать

Помогите нам сделать Литлайф лучше

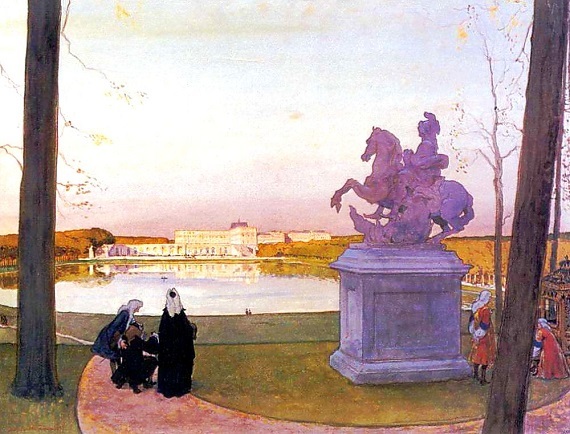

8. У Курция (Серия «Последние прогулки. Людовика XIV»).

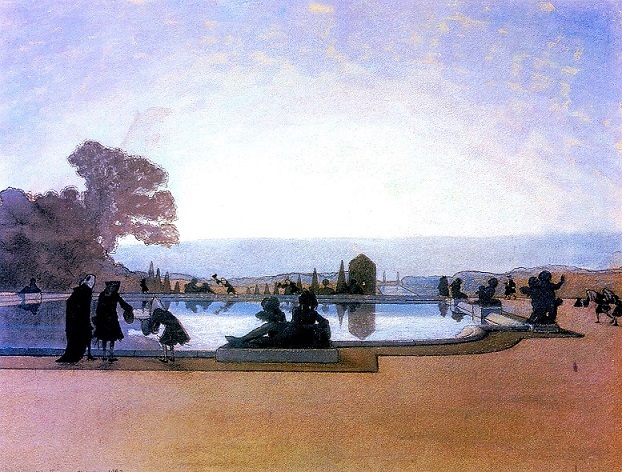

Темные кубы боскетов — словно мрачные крепостные бастионы. Сумеречно погасшие краски. Холодная ахроматическая гамма сближенных серо-зеленых и черных тонов. В передвижном золоченом кресле, утопая в подушках и зябко кутаясь, измученный подагрой старик вяло смотрит из-под тяжелых локонов парика в бассейн; стоящий рядом придворный берёт с расписного блюда корм, бросает, по воде расходятся круги — видны подплывающие карпы («У бассейна Цереры»). В композициях «Кормление рыб», «Прогулка в кресле», «Вид на большой канал», «Вид на дворец» — строгие рамы, заключающие зеркала прудов и каналов, стриженые боскеты и партеры, террасы, статуи, фигурные фонтаны… Все эти листы выполнены акварелью либо смешанной техникой — акварель, пастель, гуашь, итальянский карандаш. Красочная инструментовка сдержанна. Ни ярких цветовых вспышек, ни красочных противопоставлений. Очень большую роль играют эффекты рассеянного света, а колорит строится на сумеречно-серебристой гамме, поддерживаемой мягкими цветовыми нюансами: зеленовато-золотистое, голубовато-зеленое, тускло алое и серое, золотисто-розовое и лазоревое.

7. Кормление рыб (Серия «Последние прогулки Людовика XIV»). 1897

По сравнению с пейзажными этюдами Бенуа, писанными с натуры, здесь немало надуманного, искусственного. Нетрудно заметить некоторую сухость живописи: в поисках «законченности», в погоне за «картинностью» норою теряется специфика прозрачной акварельной техники и фактура приобретает излишне «заделанный» вид. (В этом плане сравнение беглого акварельного эскиза ГТГ «У бассейна Цереры» с одноименной картиной Русского музея говорит в пользу первого.)

В этих камерных композициях есть сходство с отдельными эпизодами какой-то театральной постановки. Они и декоративны по-театральному, ибо задуманы и построены по законам сцены: действие развертывается на площадке переднего плана, деревья располагаются как кулисы, фигуры в нарядных костюмах объединяются в тщательно продуманную мизансцену. Эффекты освещения усиливают театрализацию. (Еще нагляднее это театральное начало проявляется в большой пастели «Маскарад при Людовике XIV», которая, не входя в серию, тем не менее теснейшим образом к ней примыкает.)

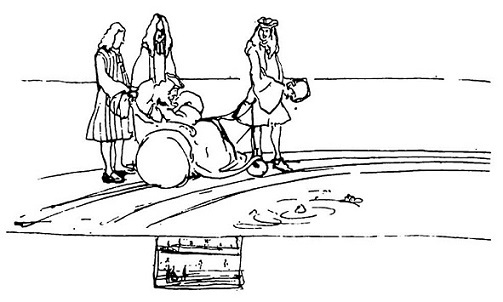

В серии Бенуа старый парк и здания живут строгой меланхолической жизнью, полной грусти об ушедшем блеске и процветании; не о том ли рассказывали художнику дворцы и памятники Петергофа и затерявшийся в тени берёз старинный склеп на деревенском кладбище? Но версальские впечатления (в отличие от прежних) Бенуа перерабатывает в «исторические фантазии». Он учится впитывать аромат далекого времени и перевоплощаться, воссоздавая в воображении стиль и людей во всем своеобразии их обыденных движений, манер, жестов. Пейзажи «оживлены» фигурками в длинных камзолах и волнистых париках. Но достаточно взглянуть на любую из них, чтобы увидеть: художник вряд ли пользовался натурщиками. Гораздо вероятнее высказанное одним из его тогдашних друзей предположение, что Бенуа прибегал при работе к помощи имевшейся у него маленькой куклы, одетой в костюм Людовика XIV и служившей манекеном. 24

А если это так, то не сказывается ли и здесь совершенно определенное отношение художника к своим «героям»? Они для него всего лишь марионетки, некогда действовавшие на сцене истории. Его решительно не привлекает их духовная жизнь, он избегает показывать лица и чаще всего с иронической усмешкой изображает маленькие фигурки со спины. Ироническое отношение Бенуа-историка, далекого от идеализации французского абсолютизма поры его высшего расцвета, подтверждается и такими словесными характеристиками: Людовик XIV — «мрачный… старик, все еще величественный, но немного уже слюнявый», а его свита — «блестящая и развратная». 25

Первая мысль картины «У бассейна Цереры». (Серия «Последние прогулки Людовика XIV».). 1897

Острота впечатления в композициях серии достигнута сочетанием строгого величия архитектуры и пейзажа с этими ничтожными персонажами. Словно торжественная ода, в которую включен кусок откровенно житейской прозы. В этом есть нечто близкое иронии Сомова. Но, в отличие от Сомова, Бенуа повествует не об интимной жизни, а о последних днях, о закатных сумерках некогда пышной эпохи. Он подчеркивает это в названии — «Последние прогулки Людовика XIV». 26

Так Версаль, дополняя более ранние, но не менее яркие впечатления — Петергоф, Павловск, Царское Село, классические памятники Петербурга, — словно завершает формирование излюбленного круга образов художника. Это приводит к дальнейшему переключению внимания с современности на прошлое. Стремясь отрешиться от прозаизма буржуазной действительности, Бенуа решительно перешагивает через весь период буржуазного господства и, погружаясь в историю, надолго застревает в XVII и XVIII веках, в сумеречных аллеях роскошной королевской резиденции. В его творчестве возникает черта, сущность которой он потом сформулирует в следующих словах: «Я пассеист… Многое в прошлом представляется мне хорошо и давно знакомым, пожалуй, даже более знакомым, нежели настоящее. Нарисовать, не прибегая к документам, какого-нибудь современника Людовика XV мне легче, мне проще, нежели нарисовать, не прибегая к натуре, моего собственного современника. У меня и отношение к прошлому более нежное, более любовное, нежели к настоящему. Я лучше понимаю тогдашние мысли, тогдашние идеалы, мечты, страсти и самые даже гримасы и причуды, нежели я понимаю все это в «плане современности». 27

В этом недвусмысленном признании нетрудно уловить решительный отказ от идей, оплодотворявших передовое русское искусство 1860—1880-х годов. Подобную склонность к пассеизму нельзя, однако, объяснить лишь особенностями личности и воспитания Бенуа. На первый взгляд странное явление, оно при внимательном рассмотрении оказывается характерным для целого круга русской художественной интеллигенции 1890-х годов. Корни его следует искать в общественной атмосфере времени, когда немалая часть художников и писателей, не видя путей борьбы и сил прогресса, в которые можно верить, погружалась в прошлое, уходила в мир мечты и грез. Это нередко было своеобразной формой протеста, пусть вялого и бессильного, но почти всегда искреннего, против ненавистного жизненного строя. В поэзии и прозе, в живописи и графике девяностых годов осталось немало произведений, несущих на себе печать этого мироощущения. Возникновение их в большинстве случаев было связано совсем не с идиллическими исканиями красоты в романтической дымке веков, а с настоящей драмой, переживаемой русскими художниками. Впрочем, трудно дать лучшее объяснение подобных терзаний, чем сделанное Валерием Брюсовым в его горьком и страстном «Кинжале»:

Источник

Бенуа — идеолог новой художественной эпохи

«Этот образованный и чуткий человек всегда обладал, кроме того, одним качеством — страстью к педагогической деятельности. Он, будучи ещё совсем молодым человеком, невольно и беспрерывно «воспитывал» в своих верных собеседниках ту настоящую любовь к искусству, которою он непрестанно живёт до сих пор» — Сергей Павлович Дягилев об Александре Николаевиче Бенуа.

В Петербурге в семье профессора архитектуры Николая Леонтьевича Бенуа и Камиллы Альбертовны Кавос 3 мая 1870 года родился сын — Александр Бенуа, которому было уготовано судьбою множество замечательных свершений.

Семейная родословная Бенуа начинается с Никола Дени Бенуа, простого хлебопашца. Сын Никола, который приходился прадедом Александру Бенуа, получил образование самостоятельно и открыл школу, в которой получили образование пятеро его детей. Младший сын Никола, который приходился дедом будущему художнику, Луи-Жюль Бенуа, не смог принять революционных событий во Франции и в 1794 году приехал в Россию.

Обосновавшись в Петербурге дед художника стал метрдотелем при дворе Павла I и женился на фрейлине немецкого происхождения Екатерине Андреевне Гроппе. Луи Бенуа был зажиточным петербуржцем, имел два городских дома и воспитывал одиннадцать детей. Сын Луи Бенуа, получивший в России имя Николай Леонтьевич, был крестником вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны и являлся автором многих построек Петербурга и железнодорожных станций.

Интересна история рода Александра Бенуа и со стороны матери, корни которой уходили в венецианские семьи. Прапрадед будущего художника — Джованни Кавос, был директором венецианского театра Фениче. Прадед Александра Бенуа, сын Джованни Кавоса — Катарино Кавос, в конце XVIII столетия приехал в Петербург и руководил частью Императорских театров. Именно Катарино Кавос стал родоначальником русской оперы и создал первый вариант «Ивана Сусанина».

Дед Александра Бенуа — Альберт Катаринович Кавос — учился на математическом факультете Падуанского университета, окончив его с отличием стал архитектором. Альберт Кавос построил здания Мариинского театра в Петербурге и занимался восстановлением Большого театра в Москве. Однако, несмотря на столь одарённых предков, мать Александра Бенуа не унаследовала ни художественных, ни музыкальных талантов, что отнюдь не помешало ей гармонично развивать таланты будущего художника.

Жажда творчества и знаний и художественная среда, с юных лет окружавшие Бенуа, помогли стать ему самобытным живописцем и талантливым историком искусства. С малых лет Александр Бенуа наблюдал за творчеством брата Альберта, писавшего акварелью. Семейство часто посещало пригороды Петербурга, дворцовые комплексы которого произвели неизгладимое впечатление на юного Бенуа.

С детства Бенуа страстно увлёкся театром. Страсть была настолько яркой и сильной, что переросла в крепкую любовь на всю жизнь. У мальчика были даже игрушечные наборы с декорациями и бумажными фигурками актёров, а бабушка по материнской линии привозила для внука из Венеции марионеток. Во взрослой жизни Александр Бенуа часто разрабатывал художественное оформление к спектаклям.

В период с 1885 по 1890 года Александр учился в частной гимназии Карла Ивановича Мая, где подружился с будущими художником Константином Сомовым, музыкантом Вальтером Нувелем и критиком Дмитрием Философовым. В дальнейшем они организовали общество «Мир искусства». В 1887 году Александр Бенуа посещал Академию художеств, однако получаемые знания не удовлетворяли требований художника и он бросил обучение. Профессионально образование живописца великий художник так и не получил.

В период с 1890 по 1894 года Бенуа учился на юридическом факультете Петербургского университета, а живописью занимался самостоятельно. Учителями юного художника были старший брат Альберт и французские художники XVIII столетия — Франсуа Буше, Антуан Ватто, Жан-Оноре Фрагонар. Александр Бенуа разработал свою собственную программу обучения — много упражнялся в рисовании с натуры, с головой погрузился в изучение истории живописи. Собственный план обучения полностью заменил систематическое обучение в Академии художеств. Более того, изучение живописи позволило в дальнейшем Бенуа встать у истоков отечественного искусствознания.

В возрасте двадцати трёх лет в 1893 году Бенуа впервые принял участие в выставке «Общества акварелистов», а в 1894 году напечатал первый очерк о русском искусстве в мюнхенском издании «История живописи в XIX веке». Данным очерком он заявил о себе как о молодом талантливом специалисте в области искусствознания.

В 1894 году Александр Бенуа женился на Анне Кинд, знакомство с которой произошло ещё в отроческие годы. Впервые с будущей женой Бенуа встретился в шестилетнем возрасте на свадьбе брата Альберта, который женился на старшей сестре Анны — Марии Кинд. Первое признание в любви Александр сделал на маскараде, когда ещё учился в гимназии, в шестнадцать лет. Однако спустя некоторое время Альберт Бенуа и Мария Кинд развелись, что охладило отношения между семействами и в итоге привело и к разрыву между Анной и Александром в 1889 году.

Спустя два года роман между Анной и Бенуа возобновился, а в 1894 году, сразу после окончания учёбы в университете, Александр женился на Анне. Любовь к жене Александр Бенуа пронёс через всю жизнь — до конца своих дней Анна Кинд оставалась для художника самой очаровательной женщиной в мире. В 1895 году у супругов родилась дочь Анна.

В 1896 году Бенуа с женой и маленькой дочерью посетили Париж, после чего родилась серия акварелей «Последние прогулки короля». С этого момента начался творческий путь Александра Бенуа как художника-пейзажиста.

Величественный памятник культуры ушедшей эпохи Версаль — хранитель дворцовых тайн и истории, произвёл на художника сильное впечатление. Тщательное изучение исторических материалов позволило художнику воссоздать придворный быт Версаля в живописи во всей его красе. Александр Бенуа создал акварели-ретроспективы, которые описывают события прошлого.

Серия акварелей «Последние прогулки короля» пропитаны грустью и красноречиво повествуют зрителю о том, что яркий век молодости, силы и красоты короля Восходящего Солнца остался в прошлом. Данный цикл серийных работ художник передал в дар княгине Марии Клавдиевне Тенишевой, у которой он был хранителем частного художественного собрания.

В 1898 году в Париже у четы Бенуа родилась вторая дочь — Елена, названная в честь одной из двоюродных тёток. Воспитывалась Елена на французский лад, за которым тщательно следила приставленная к Анне сиделка. В этом же году художник написал «Маскарад при Людовике XIV» — яркая, в какой-то мере сказочная работа, пропитанная особой выразительностью и мажорным настроением.

В 1898 году произошло ещё одно важное событие — петербургская выставка произведений русских и финляндских художников. Организована выставка была обществом «Мир искусства» под руководством Александра Бенуа и Сергея Дягилева. Идея выставки заключалась в том, что участие в ней принимали молодые представители русской живописи, которые ненавидели рутину академизма, насаждаемого императорской Академией художеств. С другой стороны юные художники не жаждали никакой революции и с уважением относились к русской школе живописи.

В 1899 году общество получило официальное название «Мир искусства», а его идейным лидером стал Александр Бенуа, который также работал и над журналом общества. Мирискусники дали жизнь таким направлениям искусства, как книжная графика — оформление иллюстраций и сценография — оформление спектаклей. Кроме этого они изготовляли предметы мебели и другие объекты декоративно-прикладного искусства. Общество активно занималось изучением истории русского искусства, используя никем не рассматриваемые ранее материалы. На этом прервём повествование до следующего раза, когда расскажем о дальнейшем творчестве и судьбе великого художника.

Источник