- Советские реалии, которые раньше были почти в каждом дворе, а теперь их почти не увидеть

- 1. Белье на веревках

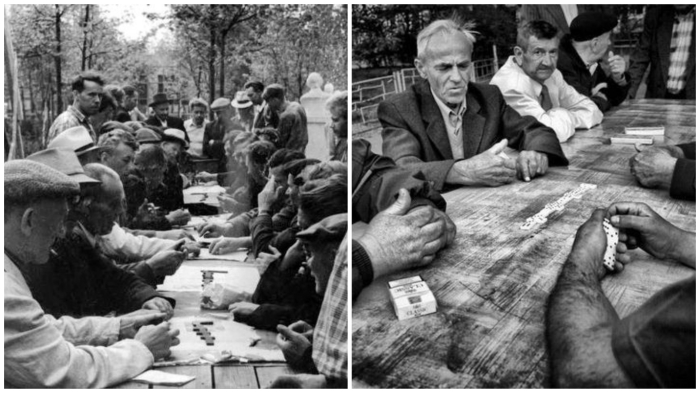

- 2. Дворовые турниры в домино

- 3. Автомобили-призраки

- 4. Балконы с отдельным входом с ведущими на них лестницами

- 5. Фонари начала 20 века

- 6. Сараи в виде отдельных кирпичных построек с треугольной крышей

- 7. Окна кухонек на первом этаже без решёток и с занавешенной нижней частью от посторонних глаз

- Ушедшее безвозвратно: как проводили досуг советские люди

- Вечера во дворе

- Всей семьей – в парк аттракционов и в цирк!

- Советские танцевальные вечера: что танцевали и где?

- Выходные на даче: «шесть соток» — счастье советского человека

- В отпуск – в турпоход!

- Отпуск на море – мечта советского труженика

- «Москва» – культовый бассейн СССР под открытым небом. Его построили на месте взорванного храма Христа Спасителя

- Арвидас Юозайтис: «Я выиграл олимпийскую медаль, чтобы вырваться из плена»

- Игорь Полянский: «Приехали в Новую Зеландию и обалдели: двери в домах стеклянные. С молотком спать, что ли?»

- Владимир Сельков: «В начале 90-х нельзя было спокойно гулять. Или бы шапку сняли, или наваляли просто так»

Советские реалии, которые раньше были почти в каждом дворе, а теперь их почти не увидеть

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

1. Белье на веревках

В советских дворах было принято сушить бельё на веревках. Как правило, оно оставалось целёхоньким. Лихие девяностые разрушили эту традицию, когда во времена дефицита ночью крали ваши трусы и простыни. Автору данного материала посчастливилось найти современный двор, где сушить бельё на веревке всё ещё не боятся.

2. Дворовые турниры в домино

Дворовые турниры в домино были так же популярны среди местных жителей, как сейчас реалити-шоу. Так просто — костяшка к костяшке, вылетают они из зажатых ладошек игроков, из пластмассовой коробочки той же самой игры и с сухим стуком ложатся к черному хвостику на столике. «Рыба!» — кричит игрок. Турниры сопровождались раскуриванием «Беломора», «Астры». Белые шляпы на смуглых лицах, сандалии на ногах, папироска в пожелтевших зубах и, конечно же, задушевный разговор. или жаркий спор!

3. Автомобили-призраки

В советских дворах никого не удивила бы машина без колес, которая служила сараем — местом для складирования хлама. Сейчас это преследуется по закону. Каково же было удивление вашей покорной слуги, когда удалось запечатлеть такую машину-склад недалеко от центрального рынка областного центра.

4. Балконы с отдельным входом с ведущими на них лестницами

Сейчас так редко можно встретить сохранившееся здание начала 20 века, в котором имеются отдельные входы на балконах второго этажа, к которым ведут лестницы. Когда в середине нулевых снималась экранизация «Золотого телёнка» с Олегом Меньшиковым в главной роли, кинопроизводители выбрали местом съемок Одессу, потому что там сохранилось максимальное количество домов с такими балконами.

5. Фонари начала 20 века

Однажды вашу покорную слугу подвозили на машине до дома, и водитель бросил реплку: «Ого, этому фонарю сто лет!» «Да вполне себе обычный фонарь», — был дан ответ. Но фонарю и в самом деле оказалось сто лет. Часто они уже не светят, но спасибо коммунальным службам за то, что не убрали их в каждом тысячном дворе и тем самым помогают нам побыть рядом с прошлым.

6. Сараи в виде отдельных кирпичных построек с треугольной крышей

Такое ощущение, что тут какой-то маньяк удерживает женщин годами. Но на самом деле это все лишь столетний отдельно стоящий сарай. Сейчас такие почти не встретишь. Но в историческом центре города вашей покорной слуге посчастливилось запечатлеть такую редкость. Стоило бы повесить табличку об исторической ценности, на наш взгляд.

7. Окна кухонек на первом этаже без решёток и с занавешенной нижней частью от посторонних глаз

Боже, неужели за этими окнами кто-то живёт? Да, там живут люди, потому что слышатся звук телевизора и тихие голоса пенсионеров, а невероятно аппетитный запах варящегося борща из этих окон заставляет остановиться рядом. И, конечно, сделать кадр на плёночный «Зенит», кадр, который ни в коем случае не нарушит ничью приватность, ведь благодаря по старинке закрытой нижней части окна мы не видим тех, кто там живёт. Истинное прошлое в настоящем.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

Ушедшее безвозвратно: как проводили досуг советские люди

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Вечера во дворе

Дворы – это знаковое явление советской культуры. Во дворах всегда кто-нибудь был. По утрам и днем – бабушки на лавочке и дети в песочнице. Вечером закипала жизнь возле столов, вокруг которых рассаживались любители домино, карт и шахмат.

В домино играли исключительно мужчины. Чаще собирались четверо – пара на пару. То и дело звучал вопль «Рыба!» — так завершался раунд игры.

Домино считалось игрой пенсионеров и рабочих. Интеллигенты любили собираться в парках за игрой в шахматы и шашки, а молодежь и мужчины среднего возраста были не прочь перекинуться в карты.

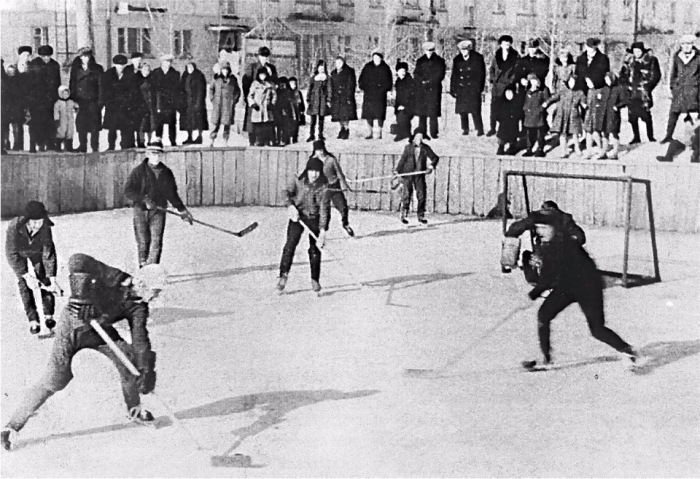

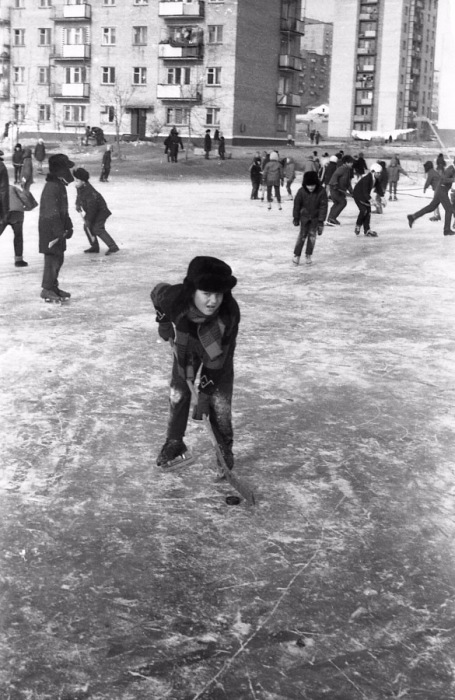

Если позволяли размеры двора, то зимой наступало раздолье мальчишкам и их отцам: заливали хоккейные площадки. Загнать игроков в квартиры не удавалось вплоть до темноты, как бы ни кричали матери из окна: «Домой!».

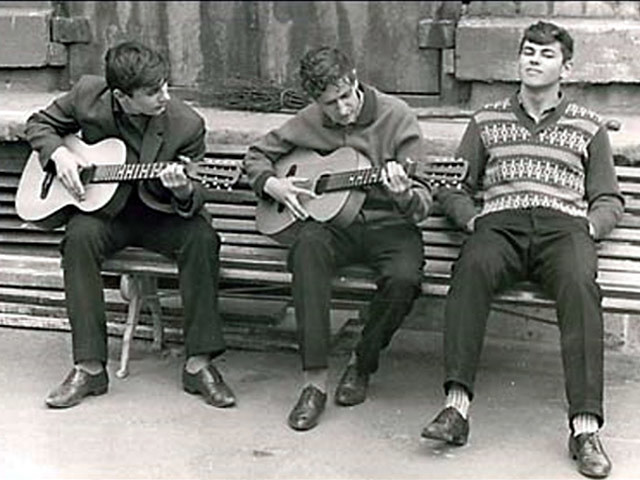

Летними вечерами лавочки и доминошные столы занимали подростки: кто умел – играл на гитаре, остальные подпевали, слушали, болтали между собой. Именно в советское время зародился целый жанр дворовой песни: порою наивной, порою нарочито иронической.

Счастливые обладатели автомобилей и желавшие к ним приобщиться собирались по выходным «в гаражах»: там не только чинили свои транспортные средства, но и пили пиво, обсуждали новости.

Всей семьей – в парк аттракционов и в цирк!

Выходных многие советские дети ждали с особым чувством: нередко в субботу или воскресенье вся семья отправлялась в парк культуры и отдыха, в зоопарк или цирк.

Парки культуры и отдыха были придуманы еще в 1928 г., когда советское правительство осознало, что досуг трудящихся – дело государственной важности. В августе 1928 г. первый парк открылся недалеко от Нескучного сада в Москве. В нем были детские площадки, аттракционы, теннисные корты и даже бассейн. Вскоре подобные парки начали открываться по всей стране.

В парках назначали свидания, туда ходили на танцы, дети катались на качелях и каруселях. Стоимость удовольствия была по карману любому среднему родителю – от 5 до 15 копеек. После аттракционов можно было выпить газированной воды из автомата (с сиропом — 3 копейки), съесть пирожок, мороженое (10-25 копеек) или сладкую вату.

В парках устраивали концерты, зимой в них заливали катки и открывали пункты проката коньков.

Парки культуры и отдыха были практически в каждом городе СССР. А вот сходить с семьей в цирк или зоопарк могли себе позволить только жители больших городов.

Советский цирк с успехом гастролировал за рубежом, он был одним из «брендов» СССР. За годы существования системы государственных цирков возникли целые династии артистов, были построены капитальные здания, отработаны программы. Билет на первый ряд в хороший цирк стоил около полутора рублей (в разные годы цена, разумеется, колебалась). Это было не так уж дешево – билет в зоопарк в шестидесятые годы обходился в 5 копеек для ребенка и в 20 копеек для взрослого.

Сходить семьей в один из московских театров стоило от двух рублей на взрослого и от 40-50 копеек на студента или школьника. Но на хорошие спектакли билеты «брались с бою», нередко – через знакомых или перекупщиков. На «Гамлета» с Высоцким сходить вдвоем получалось до 50 рублей – при официальной цене в несколько раз ниже.

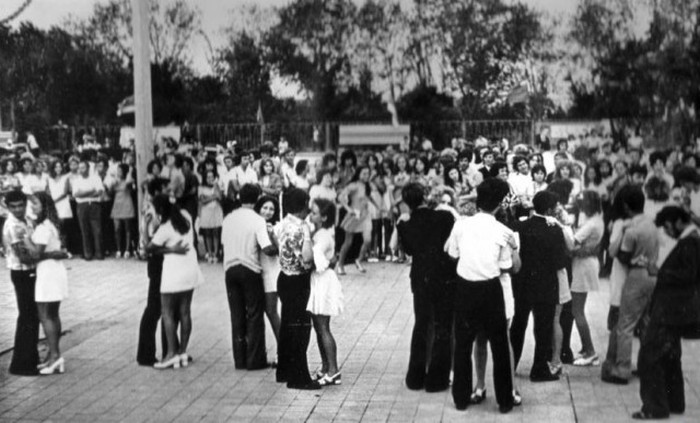

Советские танцевальные вечера: что танцевали и где?

Танцплощадки были почти в каждом парке и возле Дворцов культуры — асфальтированные «пятачки» с лавочками по периметру и сценой. Билет стоил от 30 копеек и выше (в зависимости от города). Слишком «провокационно» одетую молодежь «отсеивали» при входе – могли не пустить в джинсах или мини-юбках. Не одобрялись на танцах визги и крики.

Неподалеку всегда дежурили милиционеры или дружинники, поэтому подвыпивших или жаждущих драки товарищей быстро «принимали», и вместо танцев их ждал вытрезвитель или ночь в отделении. А на следующий день — разбирательство в университете или на работе.

Музыка в основном была «живая» — местные группы играли всем знакомые хиты или песни собственного сочинения. Популярностью пользовались композиции про любовь, например, от ВИА «Поющие гитары» или «Веселые ребята». Пели даже «Битлов», часто – на русском языке. Вне конкуренции сразу после появления в СССР стала песня «Venus», она же – знаменитая «Шизгара» .

Танцевать умели не все, поэтому танцы делились на «медляки» (переступание с ноги на ногу под медленную музыку) и «быстрые» (там танцевали кто во что горазд: копировали движения из фильмов, импровизировали, сочетали элементы рок-н-ролла и твиста).

Выходные на даче: «шесть соток» — счастье советского человека

Чтобы решить продовольственный вопрос, при Хрущеве семьям начали выдавать участки величиной шесть соток. Предполагалось, что этого количества земли достаточно, чтобы семья из 4 человек обеспечила себя овощами и фруктами. Причем это был максимальный размер «надела», многим семьям не доставалось и такого. Домики на таких дачах были маленькими, часто – каркасными, пригодными для проживания летом. Двухэтажные дома строить запрещалось.

На дачи ездили всей семьей: дети компаниями бегали по дачному поселку, взрослые делали очередной ремонт домика, что-нибудь строили или занимались огородными работами. На дачах растили все – от картошки до тыкв. Если местность позволяла, ходили также за грибами, ягодами, на рыбалку. У некоторых была на даче и баня.

В отпуск – в турпоход!

Если не было дачи или просто душа требовала приключений, то можно было отправиться в поход. Профессиональные «походники» объединялись в клубы, любители собирались компаниями и выбирались на несколько дней в лес или горы. Походы были любимым развлечением молодежи: часто компания подбиралась так, чтобы все в ней были «парочками». Покупали вскладчину еду – тушенку, крупы, пакеты супов, чай. Многие брали с собой что-нибудь алкогольное.

Непременным атрибутом походников была гитара – ни один вечер у костра не обходился без нее. В походах молодые люди ставили палатку, девушки – готовили еду.

Нередко особые любители походов брали с собой и детей. Но дети ходили в походы и «своей» компанией – с классом, отрядом из пионерского лагеря, туристическим клубом. Разумеется, под присмотром взрослых.

Отпуск на море – мечта советского труженика

Путевки на «главные курорты» Советского Союза стоили недорого: обычно десятую часть платил сам гражданин, а остальное – профсоюз. В Сочи на 21 день можно было съездить за 60 рублей (половина средней зарплаты). Но вот получить заветную путевку в санаторий было не так просто.

Процветал отдых «дикарями»: люди снимали жилье у местных (койка – рубль в сутки, комната – пять рублей), обедали в столовых или готовили еду сами. В сезон хозяева домиков сдавали все, вплоть до гамаков и летних кухонь. И все равно – обеспечить жильем всех желающих не получалось.

Привыкшие к походам располагались с палатками на побережье: первые автокемпинги появились на Черном море в семидесятые. Автовладельцы потом везли домой фрукты ящиками – хорошие фрукты всегда были дефицитом.

Популярным направлением отдыха были выезды на Балтийское море: Прибалтика считалась «советской Европой» , и сервис там выгодно отличался от «среднесоветского». Туда ездили не столько искупаться, сколько подышать воздухом, погулять под соснами, пройтись по средневековым улочкам городков. К тому же в Прибалтике было больше товаров, и оттуда можно было привезти модную одежду и обувь, технику, даже жевательную резинку.

Тем, кто интересуется историей СССР, интересно будет увидеть и 15 фотографий 1950-х годов из журнала «Огонёк» .

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

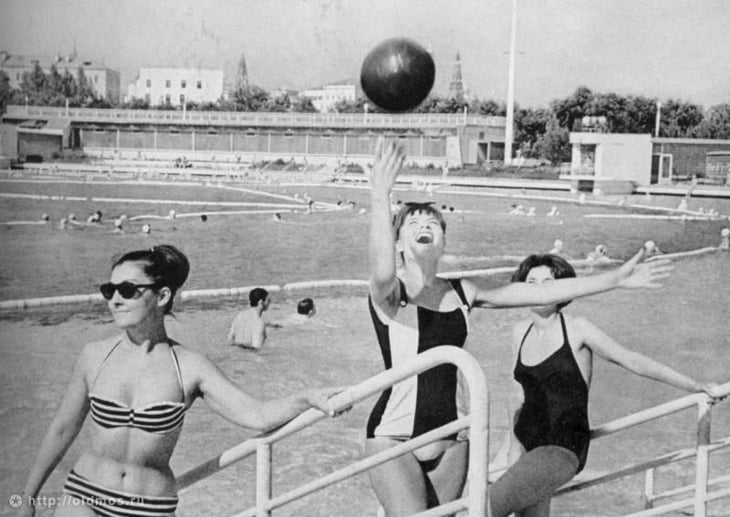

«Москва» – культовый бассейн СССР под открытым небом. Его построили на месте взорванного храма Христа Спасителя

30 лет спустя сюда вернули храм.

Стартовал чемпионат мира по водным видам: первые медали разыграют 13 июля (полное расписание финалов – здесь).

Пожалуй, это хороший повод вспомнить главную водную достопримечательность в истории СССР – грандиозный бассейн «Москва».

Почти 30 лет он был единственным аквапарком Советского Союза. Его открыли в 1960 году – место сразу стало одним из символов столицы. Бассейн действительно был необычным сооружением:

Комплекс долго считался самым большим бассейном в мире – тот самый гигантизм, который так любили в советской архитектуре. Его строили больше двух лет на Волхонке – месте, где раньше стоял храм Христа Спасителя, взорванный в 1931-м по решению Политбюро ЦК КПСС.

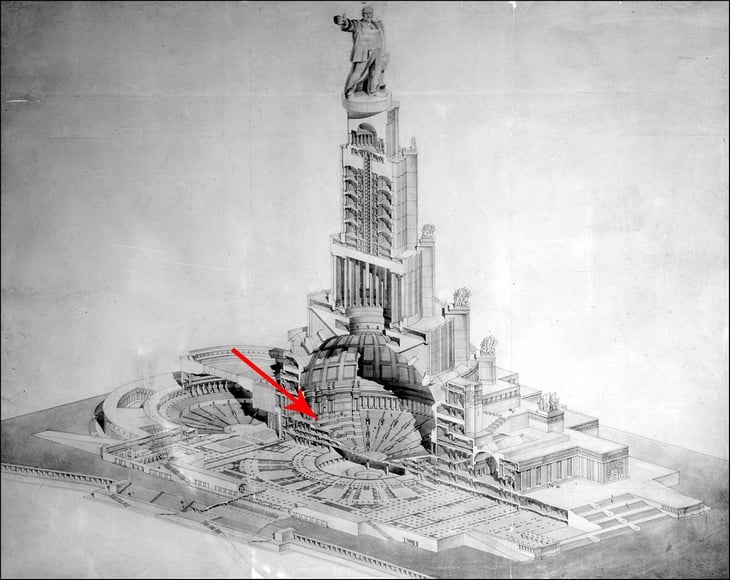

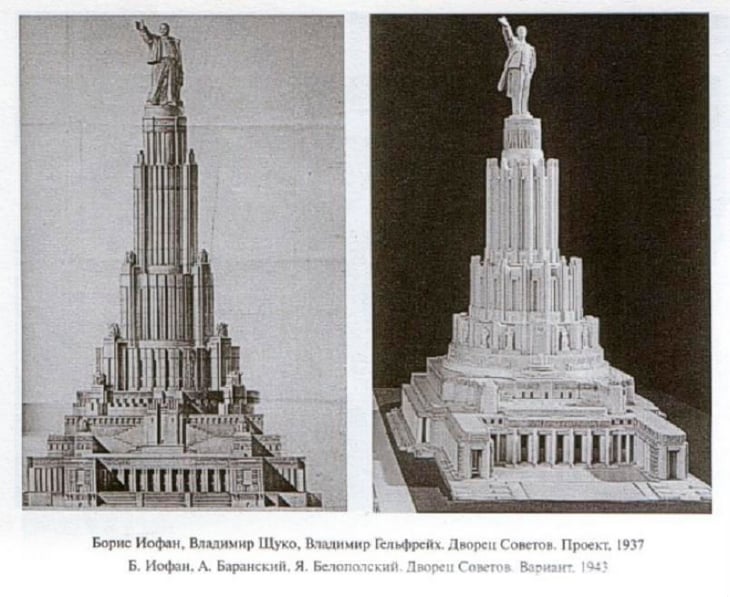

Но при Сталине храм сносили, конечно, не ради массового бассейна. Вместо него планировался гигантский Дворец Советов – величественное здание, ставшее бы самым высоким в мире.

Согласно финальному проекту, его высота составляла 415 метров, причем верхние 100 занимала статуя Ленина.

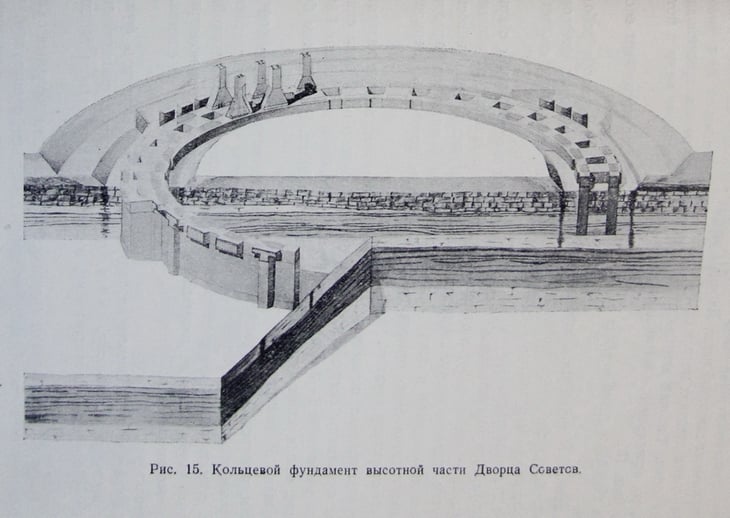

К строительству Дворца Советов приступили уже в 1932-м – на следующий год после сноса храма. Появился огромный котлован, началась укладка фундамента – два бетонных кольца диаметром 140 и 160 метров, рассчитанные на сверхнагрузку будущего Дворца.

Арвидас Юозайтис: «Я выиграл олимпийскую медаль, чтобы вырваться из плена»

Стройку остановила война – на уровне фундамента и мощного каркаса здания из специальной высокопрочной марки стали. К июню 1941-го он достиг высоты 7 этажа – позже вся арматура ушла на военное строительство: железнодорожные переправы, путепровод на Волоколамском шоссе и Керченский мост.

После войны проект Дворца Советов реанимировали, но за следующие 10 лет к работам так и не приступили.

Считается, что идея бассейна на месте большой заброшенной стройки пришла к первому секретарю партии Никите Хрущеву во время ее осмотра – старую площадку заливало водой, превращая территорию в болото. Архитекторам поставили задачу придумать спортивное сооружение на базе оставшегося фундамента – отсюда его круглая форма и внушительный размер.

В центре бассейна располагался тренировочный сектор с дорожками и вышкой для прыжков, все остальное пространство стало зоной свободного купания.

Рядом построили здания с раздевалками, душевыми, буфетом, техническими помещениями; вокруг бассейна расположился мини-пляж с галькой и шезлонгами. Чтобы попасть в бассейн из раздевалок, люди проплывали под водой несколько метров – в проем бетонной стенки.

Поход в бассейн «Москва» сразу превратился в ритуал москвичей и туристов: у касс выстраивались длинные очереди, а на входе образовывались жуткие пробки.

Дефицитными, например, были утренние 7-часовые сеансы – талоны раскупали заранее, чтобы поплавать и взбодриться перед работой.

«Товарищи, время вашего сеанса заканчивается! Посещайте наш бассейн регулярно!» – повторяли динамики каждый час. По вечерам из них звучала эстрадная музыка, а главное воспоминание гостей – сладкий конфетный запах, тянувшийся с шоколадной фабрики «Красный октябрь» (всего 500 метров от чаши).

Игорь Полянский: «Приехали в Новую Зеландию и обалдели: двери в домах стеклянные. С молотком спать, что ли?»

На входе даже у гостей не требовали медицинскую справку – воду пропускали сквозь мощные песочные фильтры и щедро хлорировали; собственная лаборатория бассейна брала пробы каждые три часа.

Особенно популярным комплекс становился в холода: в СССР не хватало крытых бассейнов, купаться на водоемах было уже невозможно, а заграничные пляжные поездки еще маячили в далеком будущем. Зимой купающимся в парной воде лишь советовали почаще нырять – чтобы не переохладить голову на морозе. Кто-то даже надевал под резиновую плавательную шапочку шерстяную.

В минусовую температуру над бассейном всегда висело плотное облако пара. Из-за него сильно страдали от коррозии соседние здания, особенно Пушкинский музей – сотрудников всегда тревожило состояние редких картин в галерее искусств. Комплекс закрывали только в сильные морозы (когда температура падала ниже минус 20) – как раз потому, что пар мешал обзору спасателей.

Владимир Сельков: «В начале 90-х нельзя было спокойно гулять. Или бы шапку сняли, или наваляли просто так»

Все закончилось в 1991-м – посетителей стало слишком мало, бассейн пришел в запустенье, его содержание оказалось слишком дорогим и невыгодным. Он закрылся осенью с первыми холодами – воду не стали нагревать, а просто спустили. На следующие три года территория бассейна снова превратилась в заброшенное пространство, а в 1994-м его разобрали окончательно.

К тому времени уже было решение о восстановлении храма Христа Спасителя. Камень заложили еще в 1990-м – когда бассейн принимал редких посетителей, к строительству приступили только через 5 лет. Для посещения храм открылся в 1999-м.

Источник