- Бассейны стока рек северной ледовитого океана

- Реки бассейна Северного Ледовитого океана: Северная Двина, Печора, Обь

- Особенности рек Северного Ледовитого океана

- Северная Двина

- Водный режим Северной Двины

- Историческое значение

- Печора

- Верхняя, Средняя и Нижняя Печора

- Хозяйственное использование

- Хозяйственное значение Оби

- Водный режим, притоки

Бассейны стока рек северной ледовитого океана

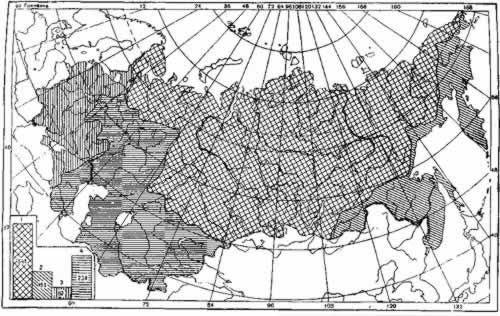

Советский Союз обладает хорошо развитой речной сетью, которая главными водоразделами делится на четыре основных бассейна (рис. 10): Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов и внутренний бессточный Арало-Каспийский бассейн.

Рис. 10. Принадлежность речной сети к бассейнам океанов и морей. 1 — бассейн Северного Ледовитого океана, 2 — бассейн Тихого океана, 3 — бассейн Атлантического океана, 4 — бессточный Арало-Каспийский бассейн.

Более половины территории СССР орошается реками, текущими на север и сбрасывающими свои воды в окраинные моря Северного Ледовитого океана: Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское. Границами бассейна Северного Ледовитого океана служат горные хребты и системы гор, входящие составными звеньями в главный водораздел Советского Союза; к ним относятся: 1) возвышенность Маанселькя, расположенная на границе СССР и Финляндии, 2) Северные Увалы, составляющие главный водораздел Европейской части СССР и отделяющие реки, текущие на север, от южных рек, 3) Уральские горы, являющиеся водоразделом рек Европы и Азии, 4) Тургайская столовая возвышенность, Казахская складчатая страна, Алтай и Саяны, отделяющие бассейны Оби и Енисея от бессточных бассейнов Средней Азии и Монголии, 5) Яблоновый, Становой, Джугджур и Колымский хребты — мощные горные дуги, отграничивающие реки бассейнов Северного Ледовитого и Тихого океанов.

К бассейну Северного Ледовитого океана принадлежат главнейшие реки Советского Союза: Северная Двина, Печора, Обь, Енисей, Лена, Яна, Индигирка, Колыма и др.; приемниками их вод являются моря: Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское. Этот бассейн охватывает 54% всей территории СССР.

К Тихоокеанскому бассейну относятся реки восточной части страны, стекающие с восточных склонов Яблонового и Станового хребтов, хребтов Джугджур и Колымского и принадлежащие бассейнам окраинных морей Тихого океана: Берингову, Охотскому и Японскому. По площади своих водосборов реки бассейна Тихого океана охватывают примерно 15% территории СССР. На значительном протяжении главный водораздел, отделяющий бассейны Тихого и Северного Ледовитого океанов, близко подходит к побережью Берингова и Охотского морей, оставляя лишь сравнительно узкую полосу морского побережья, где развиты преимущественно небольшие водотоки. Только в южной части этот водораздел далеко отходит на запад, ограничивая обширную область, орошаемую водами рек бассейна Амура.

К бассейну Атлантического океана относятся реки центральной и западной частей Европейской территории СССР, расположенные к западу от Приволжской, Средне-Русской и Валдайской водораздельных возвышенностей и изливающие свои воды в Азовское, Черное и Балтийское моря. Главнейшие реки этого бассейна: Нева, Западная Двина, Неман, Кубань, Днепр, Днестр и Дунай. По сравнению с другими этот бассейн является самым малым, на его долю приходится около 8% площади СССР.

К обширному внутреннему бессточному Арало-Каспийскому бассейну относятся реки бассейна Каспийского моря — Волга, Урал, Эмба, Терек, Кура, реки бассейна Аральского моря — Аму-Дарья и Сыр-Дарья, реки бассейна оз. Балхаш — Или и Лепса, а также многие реки, впадающие в небольшие озера или теряющие свой сток в пустынных безводных районах и оканчивающиеся слепыми концами; наибольшими из них являются Теджен, Мургаб, Сары-Су, Тургай, Иргиз, Нура и др. Этот бассейн охватывает 23% территории Советского Союза.

Суммарный сток рек Советского Союза, по данным Б. Д. Зай-кова, составляет 3938 км 3 в год, или около 125000 м 3 /сек (табл. 4), причем на долю Северного Ледовитого океана приходится около 60%, до 22% получает Тихий океан, до 10% — бессточный Арало-Каспийский бассейн и менее всего — 8% — Атлантический океан.

| Бассейн | Площадь бассейна, тыс. км 2 | Сток м 3 /сек | Сток км 3 /год | Сток л/сек км 2 |

| Северный Ледовитый океан | 11700 | 76000 | 2394 | 6,5 |

| Баренцево и Белое моря | 1000 | 11000 | 346 | 11,0 |

| Карское море | 6100 | 37000 | 1166 | 6,1 |

| Море Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское моря | 4600 | 28000 | 882 | 6,5 |

| Тихий океан | 3200 | 27000 | 850 | 8,4 |

| Атлантический океан | 1800 | 10000 | 316 | 5,6 |

| Балтийское море | 600 | 5000 | 158 | 8,3 |

| Черное и Азовское моря | 1200 | 5000 | 158 | 4,2 |

| Бессточный Арало-Каспийский бассейн | 4900 | 12000 | 378 | 2,4 |

| Каспийское море | 2900 | 9000 | 284 | 3,1 |

| Аральское море и др. | 2000 | 3000 | 94 | 1,5 |

| Всего СССР | 21600 | 125000 | 3938 | 5,8 |

В горных странах водоразделы обычно четко выражены и совпадают в большинстве случаев с наиболее высокими горными цепями. Это, однако, наблюдается не во всех случаях. На Большом Кавказе, например, Главный Кавказский хребет, являющийся водоразделом, в центральной своей части оказывается ниже расположенного в 10-15 км к северу и параллельного ему Бокового хребта, начинающегося на северо-западе горной группой Эльбруса и оканчивающегося на востоке массивом Шах-Даг, общею длиною свыше 500 км. Боковой хребет представляет собой наиболее высокую и мощную часть в системе Большого Кавказа, прорываемую Тереком грандиозным Дарьяльским ущельем.

То же самое наблюдается и на Урале, представляющем систему параллельных хребтов, разделенных продольными понижениями, где водораздельный хребет, на юге называемый Урал-Тау, а на севере Поясовым Камнем, часто уступает по высоте боковым хребтам, в особенности в южной части гор, где он, кроме того, занимает окраинное положение. Широкое распространение здесь долин прорыва в боковых хребтах свидетельствует о том, что реки, стекающие с более древнего водораздельного хребта, успевали, повидимому, пропиливать свои долины в поднимающейся местности, сохраняя свое прежнее направление, не соответствующее современным условиям рельефа. Особо разительный пример представляет в данном случае р. Чусовая, которая на большом расстоянии проходит по диагонали вдоль западного склона Среднего Урала в долине прорыва, врезанной в толщи твердых известняков и доломитов, нависающих над рекой грандиозными отвесными обрывами.

Совершенно аналогичное явление наблюдается и в области Станового хребта, в районе водораздела pp. Алдана и Зеи, а также в ряде других горных стран.

Во многих случаях отдельные, наиболее возвышенные участки хребтов являются лишь второстепенными водоразделами, разграничивая водосборные площади притоков крупных рек.В равнинных странах, особенно в заболоченных местах, водоразделы часто бывают едва заметными и обнаруживаются посредством нивелировки. Иногда на водораздельной полосе располагаются озера и болота, которые постоянно или периодически дают сток в двух противоположных направлениях. Такое явление называется делением вод. Так, например, из оз. Парусного, расположенного в болотистой поперечной долине южной части п-ва Канин, вытекает р. Чижа, впадающая в Мезенскую губу Белого моря, и р. Чеша, изливающая воды в Чешскую губу Баренцева моря.

Бассейны Волги, Западной Двины и Днепра, в сущности, соединены между собою. Западная Двина берет начало из обширного болота, среди которого, на высоте 221-223 м, расположены два озера: одно из них питает Западную Двину, а другое относится к бассейну оз. Пено, через которое протекает Волга; весною можно наблюдать, как часть вод стекает в бассейн Западной Двины, а часть в бассейн Волги. Днепр начинается в Смоленской области из заросшего лесом мохового болота, на высоте 250 м. Часть вод этого болота стекает в систему р. Обши, относящейся к бассейну Западной Двины; сама р. Обша берет начало из небольшого болота, где также начинается один из притоков Днепра.

В периоды таяния снега или продолжительных осенних дождей в районах заболоченных водоразделов часто наблюдается временное деление вод; здесь перенасыщенные водой болота нередко дают сток в разных направлениях. В качестве примера можно указать область Пинских болот в Полесье, питающую одновременно притоки pp. Вислы и Днепра; то же наблюдается и в районе водораздельных заболоченных участков pp. Немана и Днепра, Западной Двины и Днепра, Оби (р. Кеть — р. Озерная) и Енисея (Малый Кае) и в других местах.

Отмеченные характерные особенности водоразделов наших водотоков и близость истоков рек, текущих в разных направлениях, уже с давних пор были использованы нашими предками для устройства «волоков», в местах расположения которых вручную или лошадьми, смотря по тяжести, переволакивали встарину лодки.

Недаром русская географическая терминология так богата названиями, указывающими на волоки, например Волоковая, Волочинск, Переволока, Водочная, Волочек, Заволочье, Переволочное, Волковыск, Волокитино, Волокамск и др. Впоследствии на смену древним волокам пришли соединительные каналы. Впервые к этим работам было приступлено, по преданию, еще при .Иване Грозном, когда предполагалось осуществить соединение вод Каспийского бассейна с Беломорским посредством притоков pp. Северной Двины и Волги. Эти работы, однако, не были доведены до конца. В 1568 г. султан Селим приказал рыть канал между р. Иловлей, впадающей в Дон, и р. Камышинской, притоком Волги. Работы эти, следы которых сохранились до наших дней, не были окончены. Позднее устройство соединительных каналов было начато при Петре Великом, и с тех пор было осуществлено устройство целого ряда водных соединений (Мариинская, Тихвинская и другие системы). В связи с питанием каналов на водораздельных участках, осуществляемым из специально устраиваемых водораздельных водохранилищ, нередко имеет место искусственное деление вод по разным речным бассейнам. В пониженных частях водоразделов иногда наблюдается явление раздвоения вод, или бифуркация, когда река разветвляется на два русла, по которым и несет свои воды в различные бассейны. Это явление преимущественно наблюдается в периоды высоких вод. Примером подобного рода могут служит pp. Днестр и Сан, сообщающиеся через свои притоки — Днестровскую и Санскую Вишки и др.

Источник

Реки бассейна Северного Ледовитого океана: Северная Двина, Печора, Обь

Все реки бассейна Северного Ледовитого океана текут по территории Евразии и в Северной Америке. Например, крупнейшая американская река Макензи. В данной статье будут рассмотрены некоторые реки Северного Ледовитого океана в России, так как среди них находятся крупнейшие водные артерии планеты. К тому же около шестидесяти пяти процентов водных потоков нашей страны относится к бассейну Северного Ледовитого океана. Среди них наибольший вклад вносят такие реки, как Печора, Северная Двина, Обь, Хатанга, Енисей, Лена, Колыма, Индигирка и многие другие.

Особенности рек Северного Ледовитого океана

Эти водные потоки вблизи океана текут по равнинам и низменностям. Потому нижнее течение их спокойное, и на пути нет особых препятствий. Реки бассейна Северного Ледовитого океана очень длительное время покрыты льдом. Питание главным образом снеговое и дождевое. В весенний период наблюдается подъем уровня воды на 10-15 метров. Это объясняется тем, что реки бассейна Северного Ледовитого океана текут в основном на север, и лед ниже по течению тает позднее, чем в верховьях. Поэтому образуются заторы и ледяные плотины.

Северная Двина

Северная Двина несёт свои воды по землям двух субъектов Российской Федерации – Архангельской и Вологодской областей. Могучая река впадает в Белое море, которое открывается в воды северного океана. Её «чистая» длина составляет 0,7 тыс. км, вместе с Сухоной – 1,3 тыс. км, а если считать вместе с Вычегдой – то 1,8 тыс. км.

Дельта реки занимает значительную площадь, раскинувшись на территории длиной 37 и шириной 45 километров. Здесь река разбивается на многочисленные рукава и протоки (около ста пятидесяти). Сток речной воды в устье составляет три с половиной тысячи кубометров в секунду.

Водный режим Северной Двины

Преобладающим типом питания является снеговое. Северная Двина покрывается ледяным панцирем в период с конца октября по начало ноября, а освобождается от него в период с начала апреля по начало мая. При вскрытии реки весной часто бывают заторы, ледоход достаточно бурный.

Бассейн Северной Двины огромен, он составляет 360 тыс. км 2 . Основными притоками её являются реки бассейна Северного Ледовитого океана: Пинега, Вычегда, Елица, Вага и другие. Водится более 27 видов ихтиофауны.

Историческое значение

Интересно, что Северная Двина судоходна практически на всём протяжении (длительность судоходных путей составляет вместе с многочисленными притоками пять с половиной тысяч километров). С 1989 на реке действует регулярное пассажирское сообщение. До сих пор по её водному зеркалу ходит старейший в России теплоход «Николай Васильевич Гоголь», сошедший с судостроительных верфей в далёком 1911 году.

Северная Двина сыграла значительную роль в исторических процессах. Например, в ходе событий Отечественной войны 1812 года она являлась, по утверждению историков, практически единственной связью России со странами Европы. А во Второй мировой по реке проходила значительная доля поставок «ленд-лиза» (военной техники, оборудования и материалов, поставляемых из Европы и США в воюющий Советский Союз). Кроме того, историки иногда называют реку «воротами в Арктику», потому что по реке в арктические области стартовало более двухсот исследовательских экспедиций.

Печора

Река протекает по двум субъектам Российской Федерации – Ненецкому автономному округу и Республике Коми. Начинается на Западном Урале тремя истоками. По разным оценкам, протяжённость реки составляет от 1,7 до 1,9 тысяч километров. По характеру своего течения, подразделяется на три части: верхнюю, среднюю и нижнюю.

Верхняя, Средняя и Нижняя Печора

Район Верхней Печоры протяжённостью 400 километров не населён и малоизучен. В данной части река имеет ярко выраженный горный характер, который выражается в стремительном течении, извилистом русле, высоких каменистых берегах, узкая речная долина покрыта хвойной растительностью.

Средняя Печора – это участок длиной 1,2 тысяч километров, от устья Волосяницы до устья Цильмы. Начиная с Яшкинской пристани, река становится судоходной. Ширина Печоры в средней части колеблется от 0,4 до 4 километров. В межень на реке образуются отмели, затрудняющие судоходство.

Нижняя часть реки тянется на протяжении четырёхсот километров. Вплоть до устья реки Шапкиной правый берег реки носит возвышенный, а левый – низменный характер.

Хозяйственное использование

Печора открыта на протяжении 120-170 дней, интенсивно используется для судоходного сообщения. Насчитывается 80 притоков. Бассейн реки составляет около 19,5 тысяч квадратных километров. На Печоре развита рыбная ловля, ведётся промысел сёмги, щуки, сельди, омуля, нельмы и других видов.

Как уже говорилось, бассейн самого маленького океана Земли занимает 65 % или же две трети Российской Федерации. Реки, относящиеся к Северному Ледовитому океану, достаточно крупные и полноводные. Но не одна из них не сравнится с Обью. Это самая большая сибирская река. Лидирует она среди всех водных потоков Евразии. Ей отдают свои воды реки, относящиеся Северному Ледовитому океану, такие как Томь и Иртыш, Бия, Катунь.

По мнению ряда исследователей, название реки произошло от слова «обе», так как она образуется при слиянии двух достаточно полноводных рек – Бии и Катуни. Длина её от слияния составляет 3,65 тыс. км, а если считать вместе с Иртышем – 5,41 тыс. км. Данная река считается самой протяжённой в России. Впадает на севере в Карское море, образуя протяжённую Обскую губу (длина залива — около 800 километров).

Хозяйственное значение Оби

Русло реки проходит по территории пяти субъектов Российской Федерации, включая Алтайский край, Томскую область, Новосибирскую область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Река судоходна. Регулярное пароходное сообщение на ней налажено, начиная с 1844. В 1895 году по реке ходило уже 120 пароходов.

Обь – это настоящий рай для любителей рыбалки. Здесь в большом количестве водится такая рыба, как щука, хариус, налим, карась, чебак, осётр, минога, стерлядь и многие, многие другие. Всего насчитывается около пятидесяти видов, двадцать пять из которых являются предметом интенсивного промысла (судак, язь, щука, налим, елец, лещ, карась, плотва, окунь и другие).

Водный режим, притоки

Питание реки – снеговое по преимуществу, основной сток происходит в пору весеннего половодья. Обь покрыта ледяным панцирем в течение 180-220 дней в году. Бассейн составляет около 2,99 млн км 2 , по данному показателю река занимает первое место в России. Почётное третье место занимает она по показателю водоносности, а перед ней находятся такие реки, впадающие в Северный Ледовитый океан, как Енисей и Лена.

В южной части Оби расположено знаменитое Новосибирское водохранилище или, как его чаще называют, Обское море, являющееся излюбленным местом отдыха тысяч туристов и местных жителей. Канал между Обью и Енисеем, построенный в конце позапрошлого века, в настоящее время не используется и заброшен.

У Оби насчитывается 30 крупных притоков и множество мелких. Самым крупным из них является Иртыш, длина которого составляет 4,25 тысяч километров, что превышает собственную длину реки. Этот приток приносит в Обь в среднем три тысячи кубометров воды в секунду.

Источник