Водные ресурсы Европейского Севера

Для Европейского Севера характерно обилие поверхностных вод — разветвленная и густая речная сеть, многочисленные озера, обширные болота. Основная причина большой водности района — избыточная влажность климата. Способствуют этому также равнинный рельеф, множество котловин, широкое распространение водоупорных и слабопроницаемых пород, залегающих близко к поверхности и препятствующих просачиванию осадков в глубину.

Европейский Север богат и подземными водами — глубинными и грунтовыми. Глубинные воды обычно находятся под давлением и образуют крупные артезианские районы, например, в бассейнах Северной Двины и Печоры. Глубинные воды часто бывают сильно минерализованы и в некоторых местах выбиваются на поверхность в виде источников и издавна использовались для выварки соли (например, Сольвычегодские источники).

В пределах Европейского Севера известны также многочисленные радоновые, сероводородные, железистые, щелочные и другие воды. Это, например, Полюстровские в Ленинграде, Марциальные железистые в Карелии, Вологодские бромистые рассолы, слаборадиоактивные Сестрорецкие минеральные воды из кембрийских слоев. Старорусские соленые девонские. Однако многие целебные источники еще не используются.

Грунтовые воды в рыхлых отложениях залегают (на водоразделах) на глубине 3—4 м, а в северной полосе еще ближе к поверхности. На разной глубине грунтовые воды залегают в трещинах скальных пород и циркулируют в карстовых пустотах пород легкорастворимых (известняки, доломиты) Ижорской, Валдайской и Вепсовской возвышенностей, в бассейнах рек Онеги и Северной Двины, в предгорьях Урала. В виде источников грунтовые воды часто выходят на поверхность.

Значительная доля поверхностных вод сосредоточивается в болотах. Заболоченные земли Европейского Севера занимают обширные пространства (свыше 25% всей площади района). Особенно велика заболоченность в северной и восточной частях территории. Собственно болота (без заболоченных земель) занимают 7% всей территории Севера, площадь их превышает 11 млн. га.

Болота возникают и развиваются в результате заболачивания ровных междуречий, в понижениях рельефа, при зарастании и заторфовывании озер. Множество озер в пределах Европейского Севера исчезло и превратилось в болота.

Но все же по количеству озер Европейский Север занимает одно из первых мест в Советском Союзе. Общее их число (размерами выше 1 га) превышает здесь 160 тыс., из них более 150 тыс. сосредоточено в пределах Балтийского щита.

Десятки тысяч озер Балтийского щита занимают котловины, приуроченные к трещинам и сбросам земной коры, позже обработанных и углубленных ледниками. К числу таких озер относятся и крупнейшие в Европе озера — Ладожское и Онежское, занимающие обширные впадины.

Площадь Ладожского озера более 18 тыс. кв. км, его глубины достигают 230 м. Бассейн Ладожского озера охватывает площадь 270 тыс. кв. км. Объем его вод достигает 900 куб. км. При этом годовые колебания уровня воды в озере не превышают 1 м. Суровые северные гранитные берега этого громадного водоема образуют скалистые полуострова. Многочисленные скалистые острова (шхеры), разделенные узкими проливами, окаймляют северное побережье. На окраине этой полосы располагается известный своей дикой красотой архипелаг — Валаамские острова. Южный и западный берега низкие, часто заболоченные. Для этих берегов типичны обширные заливы; дно на юге озера плоское, а глубины незначительные.

Осенью озеро остывает медленно, и замерзание его затягивается до января. Ото льда оно очищается в мае. Болотные воды, приносимые реками, придают ладожским водам коричневато-зеленый оттенок. В тихую, ясную погоду водная гладь озера лежит, как гигантский металлический щит, тускло поблескивая под лучами солнца. В шторм на Ладоге вздымаются грозные темно-коричневые волны с желтоватой пеной на гребнях. Недаром по условиям судоходства Ладожское озеро приравнено к морю.

Онежское озеро в 2 раза меньше Ладожского, второе по величине на Европейском Севере. Площадь его 9,9 тыс. кв. км, глубины достигают 120 м. Как и у Ладожского, северные берега Онежского скалистые, изрезанные узкими длинными заливами с множеством каменистых островков. Южный. восточный и западный берега большей частью обрамлены цепями песчаных дюн, за которыми нередко расстилаются болота.

По тепловому и водному режиму Онежское озеро во многом сходно с Ладожским, но облик Онеги и Ладоги различен. Ладога поражает величиной, безбрежностью, на Онеге с борта судна всюду видны берега. В безветренные летние дни в окружении синеющих лесистых возвышенностей, с водой, как жемчуг, озеро чарует своей красотой.

Для рек Балтийского щита характерно чередование озеровидных расширений с порожистыми участками и водопадами

Другие ледниково-тектонические озера Балтийского щита, и небольшие, и более крупные, обычно вытянутые, располагаются цепочками. Берега их, как правило, высокие, скалистые, с множеством выступов и заливов. Дно озер неровное: глубокие ложбины чередуются с подводными повышениями, мелями и островами, глубины достигают 50—100 м. Наиболее крупные из озер этого типа: на Кольском полуострове — Имандра, прозрачное и холодное, в Карелии — Пяозеро, Выг, Топозеро, Сегозеро.

Другую многочисленную группу озер Европейского Севера составляют небольшие моренные озера в понижениях между холмами. Они распространены преимущественно в области последнего оледенения на Русской равнине — к югу от Балтийского щита и на северо-востоке. Среди них немало и крупных — Псковско-Чудское, третье по величине на Европейском Севере, Ильмень, Белое, Кубенское, Воже, Лаче.

В зависимости от количества воды, приносимой реками, глубины и площади водной поверхности (зеркала) этих озер в течение года меняются, особенно заметно у озера Ильмень, из которого вытекает Волхов. Впадина Ильменя сильно занесена илистыми выносами («тиной», по выражению ильменских рыбаков) впадающих в него Меты, Ловати, Шелони и около 50 других рек. Берега озера, за исключением юго-западного, низменные. Глубины его меняются в году от 3 до 10 м, а площадь зеркала — от 760 кв. км до 2230 кв. км, т. е. в 3 раза.

В районах легкорастворимых трещиноватых известняковых пород у края последнего оледенения, там, где они залегают близко к поверхности, образуются озера в котловинах карстовых провалов. Такие озера встречаются в Обонежье (к югу от Онежского озера), на Валдайской возвышенности, в бассейнах Онеги и Северной Двины.

Есть на Европейском Севере и соляные озера, например Кулойские в бассейне Кулоя, впадающего в Мезенскую губу, на дне которых бьют соляные ключи. Эти озера, а также слабосоленые озера в бассейне Кубены использовались для добычи (выварки) соли.

Сапропель (илистая или плотная масса из перегнивших остатков растений и микроскопических животных) — ценное сырье для получения нефтепродуктов, пригоден для изготовления кирпича, используется для минеральной подкормки сельскохозяйственных животных.

На северо-востоке множество мелководных термокарстовых озер. Они возникли в местах оседания оттаивающих многолетнемерзлых грунтов и часто занимают до половины всей площади территории.

Озера Европейского Севера имеют большое народнохозяйственное значение: они богаты рыбой, на дне их образуются залежи сапропеля и железной руды, широко используются озера как пути сообщения, являются регуляторами стока речных вод.

Реки разных частей Европейского Севера заметно различаются между собой протяженностью, характером речных долин и продольного профиля. Так, реки северной покатости Русской равнины: Северная Двина, Печора (ниже впадения в нее реки Усы) и др.— текут в просторных долинах с широкой поймой. Впадая в море, они образуют дельты значительной величины. Большинство рек Европейского Севера в низинах имеет спокойное течение на всем протяжении или с порогами на участках, где они пересекают плотные породы (Онега, Волхов, Луга) или скопления валунов (Онега). Реки, берущие начало в горах Урала и на Тимане (Печора, Мезень), в верховьях имеют горный характер.

В западных и юго-западных районах Европейского Севера на склонах моренных возвышенностей реки, обычно небольшие, отличаются значительным падением, русло их нередко загромождено валунами, долины узкие. Для рек Балтийского щита характерно чередование озеровидных расширений или длинных плесов — озер с короткими, порожистыми участками (падунами), иногда с водопадами.

Главный источник питания рек Европейского Севера — талые снеговые воды. В во-

Озерные железные руды выпадают, оседая на дне озер, из грунтовых вод, содержащих железо в растворенном виде. Грунтовые воды и источники растворяют железо, содержащееся в породах.

Особенно богата озерными рудами Карелия. В некоторых карельских озерах запасы железной руды достигают миллионов тонн.

Всюду на Европейском Севере заметную долю в питании рек, поддерживая его в зимнее время, составляют и грунтовые воды.

Большинство рек Европейского Севера имеет половодье в период снеготаяния, летнюю я зимнюю межени и осенний паводок. Такой режим отчетливо выражен в основном у безозерных рек. Колебания уровней у них достигают 4 — 8 м, а на некоторых (например, у Северной Двины) даже 10—12 м.

У крупных равнинных рек, текущих в Белое и Баренцево моря с юга, высоты половодья увеличиваются и в связи с тем, что и вскрытие их, и таяние снега в бассейне начинаются раньше в верховьях, когда в нижнем течении они еще скованы льдом. Поэтому на этих реках в низовьях образуются ледяные заторы, и весенние воды, подпруженные льдом, поднимаются особенно высоко. При высоких подъемах воды весной реки выходят из берегов, затопляя поймы.

Реки Балтийского щита Русской равнины в области последнего оледенения обычно текут между озерами и имеют более сглаженный годовой ход стока и небольшие колебания уровней (2—3 м).

Горные реки Урала отличаются растянутым половодьем за счет позднего таяния снега и льда в горах. Вскрытие рек и весеннее половодье начинается раньше всего в южных районах — в середине апреля, на севере (в западной части) — в начале мая, на северо-востоке — в мае — июне. Осенние паводки от дождей также более высокие в безозерных районах и слабее на реках, зарегулированных озерами, особенно в пределах Балтийского щита.

Замерзание рек раньше всего начинается на севере и северо-востоке — в середине и в конце октября, позже на юге и юго-западе, включая южный склон Балтийского щита, — в середине ноября. Некоторые быстрые речки Балтийского щита не замерзают совсем. Позже замерзают истоки рек, берущих начало в озерах, в связи с подтоком теплых глубинных вод из озера. Роки восточных районов, напротив, сильно промерзают, некоторые даже до дна.

Велико хозяйственное значение рек Европейского Севера как рыболовных угодий, как путей сообщения и сплава леса, как источников энергии.

В старину реки и озера служили главными путями сообщения, связывавшими районы Европейского Севера между собой и с другими областями. Это обусловливалось тем, что на Европейском Севере ярко выступают замечательные особенности речной сети Русской равнины — крупнейшие реки с многочисленными притоками берут начало на самой равнине, истоки их сближены, водоразделы выражены неясно. Короткие, низкие водоразделы (волоки или переволоки) облегчали переход с истоков одной реки в истоки другой. Через них по бревенчатым настилам перетаскивались (переволакивались) вручную или лошадьми товары и лодки. Позднее, с начала XVIII в., на месте древних волоков стали проводить каналы со шлюзами, устраивались водохранилища с запрудами — плотинами (бейшлотами) для попусков воды летом в межень.

Водоэнергетические богатства рек Европейского Севера, составляющие небольшую долю запасов водной энергии СССР, очень значительны, но используются еще не полностью.

Источник

География

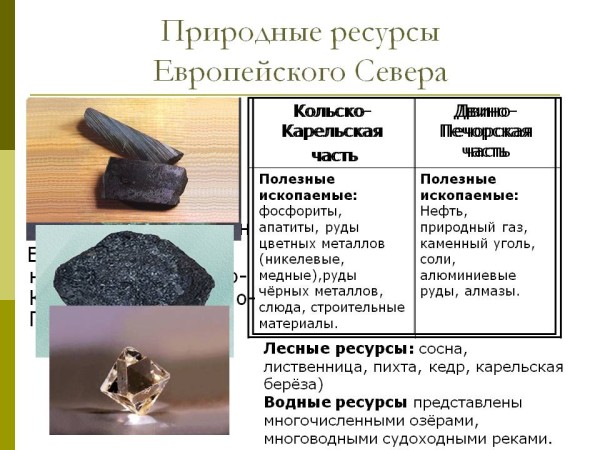

На Кольском полуострове расположены массивы гор. При их формировании в результате химических процессов образовалось много минералов. Крупнейший массив – Хибинские горы, главное богатство которых апатито-нефелиновые руды.

Помимо них на Кольском полуострове есть запасы медно-никелево-кобальтовых руд, цезия и тантала, кианита (сырья для производства алюминия).

На Кольском полуострове и в Карелии также обнаружены крупные залежи железной руды (Ковдорское, Оленегорское, Костомукшенское месторождения), большие запасы слюды. Южная Карелия богата ценными строительными камнями. Карельские мраморы и граниты использованы при строительстве многих станций Московского и Санкт-Петербургского метрополитена, для облицовки дворцов и памятников.

На Кольском полуострове бурилась сверхглубокая скважина недалеко от города Заполярный к западу от Мурманска. Она достигла глубины почти 13 км. В глубинных слоях обнаружены зоны медной, свинцовой и никелевой минерализации, а на глубине 9,5 – 10,5 км – повышенное содержание золота. Таким образом, получена важная информация, которая, конечно, не связана пока с промышленными технологиями.

Здесь совсем иной набор минеральных ресурсов. На Северо-Востоке расположен Печорский угольный бассейн, запасы которого оцениваются более чем в 200 млрд тонн. В северной части сосредоточены наиболее ценные коксующиеся угли (Воркутинское и Водгашорское месторождения). Энергетические угли сосредоточены в южной части (Интинское месторождение).

Республика Карелия

Природа щедро наделила республику лесными и водными богатствами; ее называют «страной тысячи озер», и среди них два крупнейших: Онежское и Ладожское. Реки небольшие, но несут достаточные запасы гидроэнергии (77% электричества здесь дают ГЭС). Воды занимают 18% территории, а леса — более половины. В болотах (18% территории), запасы торфа исчисляются цифрой свыше 600 млн. куб. м, вывозка — около 18 млн куб. м в год. Из полезных ископаемых наиболее значимо Костомукшское месторождение железных руд, обеспечивающее сырьем Череповецкий комбинат в Вологодской области. Добываются также мрамор и гранит (Сортавала, Кондопога), пегматит (Питкяранта), самоцветы (Медвежьегорск), слюда, шунгит, полевой шпат и другие стройматериалы. Открыты запасы титановых руд.

Республика Коми

Основное богатство республики — энергетические ресурсы: каменный уголь (Воркутинский бассейн), нефть и природный газ (множество месторождений в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции). Имеются также запасы горючих сланцев, асфальтитов, титановых руд, бокситов, каменной соли.

Архангельская область

Природные ресурсы представлены в основном лесами (запасы древесины — 2,2 млрд куб. м, вывозка 6 млн куб. м, составляет 7% российского лесоповала; 1/3 российского экспорта леса идет через область). С лесом связаны запасы пушнины, с реками и морем — рыба и морепродукты. Полезными ископаемыми Архангельская земля считалась небогатой (имеются строительные глины, Северо-Онежское месторождение бокситов). Но недалеко от Архангельска найдено меcтoрождение алмазов — по оценкам, одно из крупнейших в мире.

К области также относятся многочисленные острова в Северном Ледовитом океане. Земля Франца Иосифа — площадь 16,1 тыс. км.? На нем расположены полярные станции и геофизическая обсерватория. Новая Земля — архипелаг, состоящий из двух крупных островов (Северный и Южный) и множества мелких. Площадь 83 тыс. км?, из которых 1/4 сплошной ледяной покров. Военно-промышленным комплексом бывшего СССР архипелаг превращен в полигон для атомных взрывов.

В Белом море находятся Соловецкие острова, один из старейших духовных центров России. В 1974 г. острова объявлены историко-архитектурным и природным заповедником.

Вологодская область

Из полезных ископаемых есть лишь торф, который добывается для местных нужд (500 тыс. т).

Источник