- Полезные ископаемые Иркутской области

- Полезные ископаемые Иркутской области: золото, уголь, железная руда. Золоторудное месторождение Сухой Лог. Слюдянское месторождение мрамора

- Иркутская область

- Полезные ископаемые

- Общая характеристика

- Сухой Лог

- Геологическая характеристика

- Слюдянское месторождение

- Чем примечательно месторождение?

- Малобыстринское месторождения лазурита

- Проблемы области

- Бассейны полезные ископаемые иркутской области

- 1. Значение природных ресурсов Иркутской области для промышленности России

- и их территориальное распределение

- 2. Минерально-сырьевые ресурсы Иркутской области

- 3. Лесосырьевые ресурсы Иркутской области

- 4. Водные и гидроэнергетические ресурсы Иркутской области

Полезные ископаемые Иркутской области

В Иркутской области находятся богатые месторождения полезных ископаемых, это объясняется особенностями геологического строения региона. Месторождения каменного угля, каменной и калийной солей, углеводородных минералов, железных руд, гидро-минерального сырья открыты и разведаны в платформенной части равнины. В горных районах области находятся такие уникальные месторождения, как Ленский золотоносный район, Мамско-Чуйская слюдоносная провинция, Восточно-Саянская редкоме

талльная провинция, комплексы горнорудного и горнохимического сырья: талька, цементных известняков, облицовочного камня, камнесамоцветного сырья, нерудного сырья для металлургии и другие.

Геологи располагают информацией для выявления месторождений марганца, алмазов, полиметаллов, олова, самородной серы, а также для существенного улучшения минерально-сырьевой базы традиционных полезных ископаемых.

На территории Иркутской области в больших масштабах добываются бурый и каменный уголь, железные руды, золото, каменная соль, цементное сырье, огнеупорные глины, стекольные и формовочные пески, гипс, цветные камни, минеральные строительные материалы.

По стоимости вырабатываемая горнодобывающим комплексом продукция располагается в следующем порядке: золото — 47%, уголь — 28%, железная руда — 18%, другие полезные ископаемые — 6%, нефть и газ — менее 1%.

Иркутская область обладает богатым потенциалом для добычи нефти и газа. Общая оценка ресурсов углеводородов составляет: по нефти — 2050 млн т, по газу — 7,5 трлн м3. В области открыты крупные месторождения — Ковыктинское (газ), Верхнечонское, Ярактинское, Дулисьминское (нефть, газ). Открытые месторождения нефти и газа в ближайшее время начнут активно разрабатываться. Углеводородное сырье имеет потенциал стать одной из главных отраслей в горнодобывающей промышленности Иркутской области.

Месторождения каменного угля области располагаются в Иркутском угольном бассейне, южной части Тунгусского бассейна, а также в Пойменно-Черемшанском и Прибайкальском угольных районах. Залежи угля в области составляют 46 млрд т. В Иркутском бассейне сосредоточено 96% угольных запасов области.

Основная часть учтенных запасов каменного и бурого угля (96%) сосредоточена в Иркутском бассейне. Большая часть добываемого угля используется в энергетике.

Большая часть добычи производится на трех месторождениях Иркутского бассейна: Черемховском, Азейском, Мугунском.

В Иркутской области находятся богатые месторождения золота. По добыче этого металла область занимает третье место в России. Особенностью добычи золота в этом регионе является то, что оно выискивается исключительно из россыпей. Лидером среди золотоискателей в области является Бодайбинский район (более 95%).

В области расположены крупнейшие в России месторождения рудного золота, например месторождения: Сухой Лог, Голец Высочайший, Вернинское, Первенец, Догалдынское, Центральное, Юбилейное, Невское, Кавказ, Ергожу, Гурбей. Среднегодовой объем добычи золота в Иркутской области составляет более 16 т.

Область располагает большими ресурсами для добычи железных руд. Месторождения железных руд Иркутской области находятся в четырех рудных районах: Ангаро-Илимском, Ангаро-Чунском (центральная часть области), Ангаро-Катском и Иркутно-Китойском (север и юг области). И объемы железных руд разведанных месторождений составляют 18 169 540 тыс. т.

Также на территории области широко добываются такие полезные ископаемые, как огнеупорные глины, магнезит, формовочные и стекольные пески, каменная соль, тальк, гипс, облицовочные камни, слюда-мусковит, полудрагоценные и поделочные камни и минеральные строительные материалы.

В Восточно-Сибирском регионе располагается основная часть гидроэнергетических ресурсов России (около 70%).

Потенциальные запасы гидроэнергетических ресурсов Иркутской области оцениваются в 200—250 млрд кВт/ч в год. Сосредоточенность значительных гидроресурсов делает Иркутскую область важнейшим центром энергоемких производств на востоке страны. Сейчас вовлечена в производство только треть имеющихся гидроресурсов. На реке Ангара сооружены три гидроэлектростанции суммарной мощностью 9,1 гВт с годовой мощностью более 50 млрд кВт/ч, а также одна ГЭС на реке Мамакан (приток Витима) с годовой мощностью до 0,4 млрд кВт/ч.

Особое место в Иркутской области занимает озеро Байкал. Его площадь превышает 31 тыс. кв. км. Объем пресных вод — 23 тыс. куб. м. Роль Байкала в социально-экономической жизни Иркутской области огромна. В области водами озера пользуются 707 предприятий. Забор воды равен 1,4 млрд куб. м, сброс сточных вод составляет 1,1 млрд куб. м.

Источник

Полезные ископаемые Иркутской области: золото, уголь, железная руда. Золоторудное месторождение Сухой Лог. Слюдянское месторождение мрамора

Сегодня мы поговорим о полезных ископаемых Иркутской области. Рассмотрим основные месторождения, а также обсудим, чем в целом богата данная территория. Для начала познакомимся с этой частью России поближе.

Иркутская область

Население области по состоянию на 2016 года равнялось примерно 2,5 млн человек. При этом немаловажно, что коэффициент природного и миграционного приростов является отрицательным. Что касается экономики, то нужно сказать, что Иркутская область занимает ведущее место на Зауралье. Живет население в основном благодаря активной продаже услуг. Промышленность базируется на цветной металлургии, целлюлозно-бумажной, лесной, и деревообрабатывающей отраслях, машиностроении, электроэнергетике. Стоит отметить, что Иркутская область является регионом с индустриальным типом экономики. Транссибирская железнодорожная магистраль — главная транспортная артерия области. Важное место занимают автомобильные перевозки. Поскольку данная область богата реками, большого развития достиг водный транспорт. Также хорошо развито воздушное сообщение.

Полезные ископаемые

Территория области занимает южную часть Среднесибирского плоскогорья. Здесь находится Байкальский и Приморский хребты, Патомское и Становое нагорья. В юго-западной части находятся горные массивы Восточного Саяна. Также территорию области занимает озеро Байкал.

Полезные ископаемые Иркутской области представлены большим разнообразием. Здесь добывают нефть, уголь, природный газ, золото, железные руды, каменную соль, каменный и бурый уголь, глину, гипс, каолин, слюды. Уголь в Иркутской области добывают из трех основных месторождений, о которых мы упомянем ниже. При этом на горнодобывающую отрасль приходится всего 11% от всей промышленной структуры области. В структуре же самой отрасли, главное место делят три ресурса:

- золото в Иркутской области занимает около 47%;

- уголь — 28%;

- железная руда (18%).

Прогнозное добывание нефти равно 2,6 млрд тонн. Железная руда в Иркутской области представлена незначительными залежами. В Пойменно-Черемшанском, Прибайкальском и Иркутском районах представлены угольные ресурсы. Более всего их добывается на территории Мугунского, Азейского и Черемховского месторождений в Иркутском бассейне.

Общая характеристика

География Иркутской области позволяет добывать самые разнообразные ископаемые. Ценным является мрамор разных цветов. В Иркутской области можно найти его практически в любом цвете. До того как в Слюдянском месторождении ключевую роль перестала играть слюда, именно мрамор занял ее место. Иркутским мрамором облицованы стены Новосибирского метрополитена, а также станция харьковского метро под названием «Пролетарская» и станция московского метро «Улица 1905 года» и «Баррикадная».

На сегодняшний день очень много сфер применения имеет мраморированный известняк. Добывают его на территории Иркутской области ОАО «Карьер Перевал».

Есть на этой территории и неиспользуемое сырье: огнеупорные глины и фосфаты. Всего в 3 км от города есть месторождение апатитов. По прогнозам, там находится около 90 млн тонн. Такое месторождение может стать отличной основой для производства фосфорных удобрений. На сегодняшний день оно относится к резервным и находится в водоохранной зоне.

В 4 км от Слюдянки есть богатое месторождение огнеупорных глин. Его открыли только в начале прошлого века, когда начиналось строительство Кругобайкальской железной дороги. До революции здесь добывали глину для того, чтобы производить огнеупорный кирпич, но в 1927 году месторождение закрыли.

Сухой Лог

Месторождение является крупнейшим по содержанию золотых руд в России. Невероятно, но только на него приходится 28% всех запасов ископаемого в России. Недавно проводилась оценка Сухого Лога (зимой 2016 года) и было выяснено, что запасы на участке оцениваются в 1,53 тысячи тонны серебра и 2,7 тысячи тонн золота. Но и здесь свои проблемы. Так, огромные запасы существуют на фоне низкого показателя содержания золота в руде. Именно это долгое время являлось основной и серьезной проблемой в освоении месторождения. Совсем недавно, зимой 2017 года, Сухой Лог был передан компании «СЛ Золото» для освоения.

Найти месторождение можно на Ленском золоторудном районе (центральная часть). Расстояние от него до областного центра равно 850 км. Самая близкая станция железной дороги — Таксимо.

Открыт Сухой Лог был в 1961 году. Как раз в это время активно исследовалась вся территория. Многие институты (ЦНИГРИ, ВНИИХТ, МИСиС и т.д.) вели исследовательскую деятельность с целью поиска руды. В начале лета 1986 года был проведен целый комплекс работ для подготовки исследований. В 2007-2008 годах была проведена комплексная переоценка запасов, о результатах которой мы говорили выше. В начале 1990-х лицензию получила компания «Лензолото».

Геологическая характеристика

Золотые руды представлены с вкраплениями карбонатов и сульфидов. Само месторождение исходя из размеров, положения и условий залегания руд делится на 4 участка: Центральный, Сухоложский, Северо-Западный и Западный. Богатство последнего еще не изучено, так как он только начинает осваиваться. Наиболее богат рудой Сухоложский район, который содержит около 88% всех пород.

Мощность рудного тела колеблется в пределах от 15 м. Оно представлено пластообразной залежью. Естественных границ и каких-либо выходов на поверхность рудное тело не имеет. Встречаются участки слабозолотоносных пород. Руды по химическому составу не сильно отличаются от вмещающих пород.

В 2006-2007 годах было проведено лабораторное исследование с использованием фотометрической сепарации. Целью была переоценка запасов, неоднократно упоминавшаяся выше. Главный результат исследования заключался в том, что была предложена технология предварительного обогащения. Это, в свою очередь, многократно улучшает качество продукта.

Слюдянское месторождение

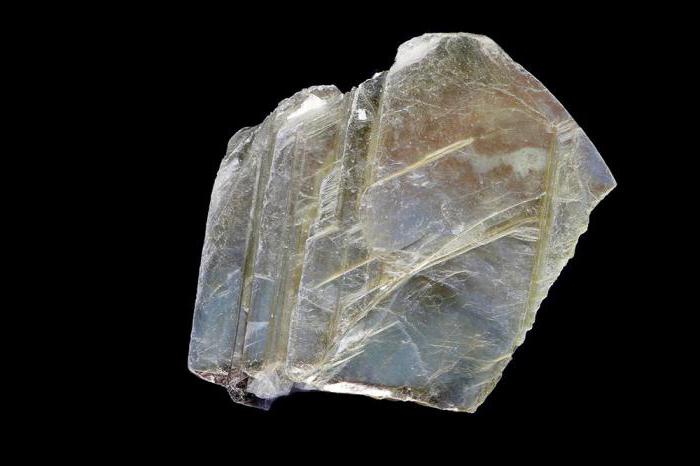

Слюдянское месторождение мрамора расположилось у южной части Байкала. Оно затрагивает северные отроги Хамар-Дабанского хребта. По административному делению, Слюдянское месторождение расположено на территории Иркутской области в Слюдянском районе. История этого места уходит корнями в XVIII век. Первые исследования, проводимые учеными по поводу вопросов богатства Слюдянского района, начались в 1832 году. Были установлены три разные комплекса пород – мезозой, палеозой и архей. Так как базальты имеют слабое развитие, район богат в основном породами докембрийского комплекса. Месторождение богато флогопитом, лазуритом, гранитными пегматитами. Основное богатство месторождения – это мрамор. Он занимает 61% территории местности.

Полезные ископаемые в Иркутской области трудно представить без «природного минералогического музея». Именно такое название получило обсуждаемое месторождение. Такую славу ему принесли находки кристаллов удивительных форм и размеров. Множество цветовых разновидностей минералов с этого района получили собственные названия.

Чем примечательно месторождение?

Для минералогов и петрографов нет лучшего места, чем Слюдянское месторождение. Огромной высоты горы, которые приближены к Байкалу создают прекрасный вид. Глубокие каньоны и ущелья с резкими перепадами высоты создают отличную обстановку для таких природных явлений, как сплывы, сели, обвалы, оползни, снежные и каменные лавины.

Еще в 1935 году талантливый минералог П. Калинин создал самую первую сводку по минералам Слюданки. До сегодняшнего дня она остаётся единственной и очень детальной. Ссылки на эту работу можно повстречать во многих российских и зарубежных тематических изданиях.

В 50-х годах прошлого века проходили разработки мраморного месторождения «Перевал» на Слюданке. По сей день действующий там карьер остается основным поставщиков сырья для производства цемента.

Малобыстринское месторождения лазурита

Месторождение получило своё название, так как находится у реки Малая Быстрая, которая является небольшим притоком Иркута. Официальной датой открытия считается 1851 год, а открывателем Г. Пермикин. Месторождение имеет две лазуритоносные «жилы». Они состоят из сближенных слоенных линз, на которых расположены гнезда лазурита. В длину лазуритоносные кальцифиры достигают 140 м. Лазуритовая минерализация проявлена в нескольких формах:

- незначительные вкрапленности лазурита в мраморных породах;

- прожилки и корки лазури в гранитах;

- желваки и гнезда в силикатно-карбонатной оболочке.

Проблемы области

Несмотря на то что общий уровень развития региона довольно высок, есть существенные проблемы. В первую очень они касаются уровня и продолжительности жизни населения. Однако на ближайшие 10-15 лет планируется выход из кризиса благодаря разработке и освоению Ковыктинского газоконденсатного месторождения, которое должно поднять экономику на новый уровень. В регионе есть значительные экологические проблемы, которые связаны с сейсмичностью на фоне развитой промышленности. Не стоит недооценивать экологических проблем Байкала.

Подводя итоги статьи, хочется сказать о том, что полезные ископаемые Иркутской области довольно разнообразны. Несмотря на то что регион находится далеко не на пике своего экономического развития, он имеет огромный потенциал для развития. Однако следует уделять большое внимание экологической обстановке, которая весьма плачевна в регионе.

Источник

Бассейны полезные ископаемые иркутской области

Выявленные высокоэффективные природные ресурсы являются основным фактором формирования промышленности в Сибири. Только на базе таких ресурсов могут создаваться и функционировать предприятия в более «дорогих» суровых климатических условиях. Ниже представлена общая характеристика ресурсного потенциала Иркутской области из рукописи книги Михаила Тараканова «Промышленности Иркутской области» с авторскими оценками возможностей вовлечения этих используемых ресурсов в промышленности

1. Значение природных ресурсов Иркутской области для промышленности России

и их территориальное распределение

Иркутская область располагает мощными и высокоэффективными природными ресурсами, обусловившими в прошлом значительные масштабы и высокие темпы развития ее экономики. По своему целевому назначению ресурсы могут быть распределены по 2 группам:

I. Отраслевые (определяющие преимущественно развитие отдельных отраслей народного хозяйства).

II. Межотраслевого назначения.

Основную часть отраслевых ресурсов составляют месторождения полезных ископаемых и леса. По значению для экономики области и страны они в свою очередь могут быть разбиты на 3 подгруппы:

1) Уникальные, не имеющие аналогов в стране по основным технико-экономическим показателям, без которых не могут быть решены проблемы развития соответствующих отраслей ее экономики.

Целесообразность их освоения благодаря роли в обеспечении потребности страны и технико-экономическим показателям освоения является бесспорной. Сюда могут быть отнесены Ленское золото, редкометальные месторождения Восточных Саян; Савинские магнезиты; Мамско-Чуйская слюда мусковит, соль Ангаро-Ленского бассейна; леса Приангарья, Верхней Лены, района Транссибирской магистрали; угли Иркутского бассейна, Ковыктинский газ.

2) Имеющие большую хозяйственную ценность, но не являющиеся незаменимыми, т.е. без которых страна и область могут обойтись за счет аналогичных ресурсов других районов. Целесообразность освоения или интенсификация использования этой группы ресурсов определяются их технико-экономическим показателями.

В ее состав быть включены нефтяные и газовые месторождения севера области: Жеронские угли, железные руды Ангарского района, месторождения химических чистых и перманентных известняков (Цаган-Хода, Перевал), гипса (Заларинское), Талька (Онотское).

3) Прочие, предоставляющие определенную хозяйственную ценность, но освоение которых маловероятно в обозримой перспективе вследствие неблагоприятных экономических показателей освоения: низкого качества сырья, небольших запасов или удаленности. Сюда могут быть отнесены угли Тунгусского бассейна, Киренские железных руды, месторождения титановых руд (Мало-Тагульское), известняков (Усть-Ангинское, Быстринское), флюорита (Большетагнинское), Непский калийный бассейн. Следует отметить, что хозяйственная ценность и эффективность использования некоторых видов ресурсов этой группы может резко возрасти при улучшении транспортных связей районов, в которых они расположены.

Ресурсы межотраслевого назначения имеют исключительно важное значение для развития экономики района и использования ресурсов других групп. К ним могут быть отнесены водные, земельные ресурсы, а также сырье местного значения, используемое в строительстве и производстве строительных материалов.

Водные ресурсы области благодаря их размерам, возможностям для гидроэнергостроительства и обеспечения водой хозяйства и населения, также могут быть оценены как уникальные.

На территории области сосредоточены 7,1% от технически возможных к освоению гидроэнергетических ресурсов бывшего СССР, 2,5% запасов угля. Свыше 11% запасов древесины, 8% от разведанных запасов поваренной соли (с прогнозами свыше трети), 45% магнезитов, 7% карбонатного сырья для химической промышленности. Высок удельный вес золота, слюды, редких металлов, калийных солей.

Иркутским центром кадастров подсчитана стоимость разведанных основных полезных ископаемых области. Следует отметить, что по большинству представленных в табл.1 полезных ископаемых, разведанные запасы составляют лишь очень небольшую часть фактических. Так, из доброго десятка месторождений фосфатного сырья разведаны лишь два: Белозиминское и Сарминское. Запасы поваренной соли составляют лишь первые проценты фактических, а калийной не больше четверти. Далеко не окончательны приводимые в таблице объемы разведанных запасов нефти и газа.

Таблица 1.

Запасы и стоимость разведанных основных минерально-сырьевых ресурсов Иркутской области

Стоимость в $ млрд.

Природные ресурсы района являются основой для развития существующих и формирующих территориально-производственных комплексов, а также создания новых.

Иркутско-Черемховский ТПК возник, в первую очередь, на основе высокоэффективных топливно-энергетических ресурсов, представленных Черемховскими углями и гидроэнергией Ангары. Ресурсы комплекса являются основой для функционирования и развития широкого круга производств различных отраслей промышленности. Это лес, усольская поваренная соль, известняк месторождения «Перевал», Заларинский гипс, Онотский тальк, Трошковские огнеупорные глины. В перспективе возрастет добыча соли Тыретского месторождения. Возможно освоение новых угольных месторождений в Черемховском бассейне (например, Вознесенского), Цаган-Ходинских известняков. Осваиваются Савинские магнезиты.

Ярко выраженную ресурсную ориентацию имеет Братско-Илимский ТПК. Он возник на основе использования уникальных гидроэнергоресурсов Ангары и лесов Приангарья. На его территории в значительных масштабах ведется добыча железных руд, вывозимых в Кузбасс. На основе поваренной соли Братского месторождения действует хлорный завод. В перспективе будет осуществлено развитие добычи железных руд с освоением Краснояровского месторождения. Освоено Игирминское месторождение формовочных песков. Для укрепления топливно-энергетической базы комплекса возможна разработка Жеронских углей и природного газа Братского месторождения.

Создание нового ТПК — Верхне-Ленского — возможно на севере Иркутской области в районе Иркутского участка трассы БАМ. Основными ресурсами, определяющими его развитие, могут быть лес, нефть, природный газ, калийные соли, свинцово-цинковая руда и флюорит Барвинского месторождения. Рассматривая реальные перспективы их освоения, следует отметить, в первые десятилетия нового века наряду с использованием лесных ресурсов реально лишь освоение нефтяных и газовых месторождений. Так что, вероятнее всего, этот ТПК фактически будет сформирован только в последующие десятилетия.

Говоря об изученности природных ресурсов района, можно отметить, что если о размерах гидроэнергетических, водных и лесных ресурсов в настоящее время имеются достаточно полные и четкие сведения, то минерально-сырьевая база с проведением геологоразведочных работ может претерпеть серьезные изменения.

По большинству рассмотренных в работе минерально-сырьевых ресурсов Иркутской области имеются стоящие на балансе и утвержденные ГКЗ запасы, которые позволяют иметь надежную сырьевую базу как для действующих предприятий, так и для дальнейшего развития соответствующих отраслей промышленности. В то же время, там есть немало видов полезных ископаемых, по которым высок удельный вес запасов, разведанных лишь по категории С2 и прогнозных. Нередко они даже превосходят по размерам запасы, стоящие на балансе.

В таблице 2. приводятся данные о соотношении запасов разведанных по промышленным категориям (А+В+С1) с запасами, разведанными по С2 и прогнозными. Они свидетельствуют о том, что доля мало разведанных запасов (С2 и прогнозных) особенно велика по углю, каменной соли, известнякам, железным рудам, природному газу, кварцитам, алюминиевому и фосфатному сырью.

Таблица 2.

Уровень изученности минерально-сырьевой базы Иркутской области

Виды полезных ископаемых

Уровень изученности, в %

Нефть (только разведанные запасы)

Прочерк в столбце прогнозного запаса означает, что далее затруднена оценка этих запасов. По представлениям геологов прогнозные запасы фосфатного сырья, нефти и газа на территории области минимум на порядок больше разведанных.

По калийным солям, пока вообще нет запасов, разведенных по промышленным категориям Наряду с разведанными ресурсами, показанными в таблице 2, имеются также значительные неразведанные запасы цветных и редких металлов, а также некоторых других видов полезных ископаемых.

Многие из неразведанных ресурсов, найденных недавно, разведаются и в ближайшие годы будут разведаны по промышленным категориям. Но есть и такие, которые известны давно, но не изучаются ввиду отсутствия или малой продуктивности их освоения из-за низкого качества, неблагоприятного местонахождения, отсутствия потребности или по другим причинам. Сюда могут быть отнесены угли Тунгусского бассейна, некоторые месторождения кварцитов, известняков, железных руд, фосфатного сырья и др. По мере потребности (т.е. заявок народного хозяйства) разведается поваренная соль, балансовые запасы которой составляют около 10 млрд. тонн, а прогнозные триллионы тонн.

В результате геолого-поисковых и разведочных работ за 2 последних десятилетия в изученности минерально-сырьевой базы района произошли большие изменения. Открыты новые нефте-газоносные провинции, найден целый бассейн калийного сырья, месторождения угля, черных и цветных металлов, флюорита и др. виды полезных ископаемых. Разведаны и утверждены запасы многих месторождений. Появилась возможность дальнейшего развития угольной промышленности в Иркутской области (за счет Ишидейского, Вознесенского, Жеренского месторождений). Большое влияние на развитие экономики района могут оказать разведка Лено-Тунгусской и Ангаро-Ленской провинций. Изыскание Ленских калийных солей создало резервы химического сырья не только для Восточной Сибири, но и всей страны.

Дальнейшие геологические изыскания могут серьезно изменить современные представления о минерально-сырьевой базе Иркутской области.

Проведенные изыскания позволяют иметь достаточно полное представление о размерах и возможностях хозяйственного использования водных и гидроэнергетических ресурсов. Гидрологами определены размеры и режимы стока важнейших рек практически на всей территории района. Исследованиями Гидроэнергопроекта и других организаций выявлены потенциальные, технически возможные и экономически эффективные гидроэнергетические ресурсы. Рассмотрены возможные перспективы строительства ГЭС практически на всех крупных, средних и наиболее перспективных малых реках. Определены технико-экономические показатели ГЭС. Уровень инженерной изученности гидроэнергетических ресурсов достаточно высок, но требует уточнения их экономическая изученность. Технико-экономические расчеты по ГЭС проведены Гидроэнергопроектом в 1967 году и с тех пор уточнялись лишь по отдельным наиболее перспективным станциям. Их необходимо корректировать.

Большой объем исследований был проведен по изучению лесных ресурсов района. Благодаря им имеются сведения о его лесопокрытой площади и лесистости, запасах древесины по группам лесов с выделением породного и возрастного состава. Эти показатели считаются главными в определении возможных размеров лесосеки и объемов лесозаготовок. В то же время изученность лесов Иркутской области во многом не отвечает требованиям сегодняшнего дня. Совершенно недостаточен объем исследований позволяющих определять рациональные объемы и методы рубок. В частности, не определены дифференцированные по отдельным районам оптимальные нормы рубок, учитывающие природорегулирующую роль леса.

В начале 90-х годов геолого-поисковые и геологоразведочные работы в области резко сократились, а на многие виды полезных ископаемых практически прекращены. Например, запасы нефти и газов по большинству месторождений остались а уровне 1993 года. Разведается лишь наиболее ценное Ковыктинское газоконденсатное. И это несмотря на низкий уровень изученности нефтегазовых ресурсов и большие перспективы прироста запасов, т.к. геологи накопили большой опыт их поиска и определили его стратегию и тактику.

Уникальной особенностью ресурсов области является то обстоятельство, что их сочетание в ряде случаев значительно увеличивает и эффективность использования. Наличие мощных и высокоэффективных топливно-энергетических и водных ресурсов одновременно резко поднимает и эффективность использования многих видов минерального, а также древесного сырья. Так, условия переработки поваренной соли и химически чистых известняков создают уникальные предпосылки для производства хлорных продуктов и карбида кальция, так же как отходов и полупродуктов нефтепереработки — широкой гаммы различных органических химических продуктов. А сочетание топливно-энергетических, водных и древесных ресурсов — целлюлозного и микробиологического производства.

Полезные ископаемые области в ряде случаев образуют своеобразные ресурсные узлы — скопления на относительно компактных территориях месторождений (в сочетании, как правило, с лесными массивами). Их совместное освоение позволит уменьшить удельные затраты, связанные с созданием необходимой инфраструктуры. На юге Черемховского района на расстоянии нескольких десятков километров друг от друга в предгорьях Саян находятся месторождения Савинское магнезитовое, химически чистых известняков Цаган-Хода, Онотское тальковое и Вознесенское угольное. Непский калийный бассейн расположен практически на одной территории с некоторыми нефтяными и газовыми месторождениями области, в частности Верхне-Чонским нефтяным. Около города Слюдянка в бассейнах Большая и Малая Быстрая не далее 10-15 км одно от другого найдены месторождения: химически чистых известняков (мраморов): Быстринское, воллостанита (Андреевское и др.), диоксида (Бурутуйское), лазурита (Тулуйское, Чернушка). Подобные примеры можно продолжить.

Природные условия, а также специфика экономического освоения позволяет выделить на территории области 3 основных зоны хозяйственного освоения.

Южная зона — районы, непосредственно примыкающие к Транссибирской магистрали.

Ближний Север — районы Приангарья и Верхней Лены.

Северная зона — районы Катангский, Киренский, Бодайбинский и Мамско-Чуйский.

Первая зона в пределах области располагает уникальными ресурсами угля, поваренной соли, редких металлов, магнезитов. Из ресурсов 2-х основных групп имеются железо, известняки, гипс, кварциты, фосфатное сырье. Здесь сосредоточены почти 95% балансовых запасов углей области (Иркутский бассейн). Они будут основной базой для развития ее угольной промышленности в течение, по крайней мере, ближайших 15-20 лет. Точно так же соляные месторождения (Усольское, Зиминское, Тыретьское) явятся основой для развития хлорной и пищевой промышленности. Большой ущерб нанесен в результате интенсивной вырубки лесам, что ограничивает масштабы развития здесь лесозаготовительной промышленности. Потребности развития экономики России настоятельно выдвигают задачу освоения в ближайшей перспективе месторождения Саянской редкометальной провинции (Белозиминского, Вешняковского) и Савинского магнезитового.

Разнообразные ресурсы сосредоточены в пределах второй зоны. К уникальным здесь могут быть отнесены гидроэнергоресурсы Ангары и Лены с притоками, а также леса Приангарья и Верхней Лены. Свыше 90% запасов железных руд области сосредоточено на расположенных в пределах зоны месторождениях Ангаро-Илимского, Ангаро-Катангского и Средне-Ангарского бассейнов. С месторождениями Жигаловского газоносного района, связываются реальные перспективы обеспечения природным газом юга области. Для энергообеспечения отдельных территорий зоны (Усть-Илимский, Нижне-Илимский районы) могут быть использованы угли Жеронского месторождения. Вовлечение в промышленную эксплуатацию ресурсов поваренной соли (помимо разрабатываемого в настоящее время в относительно небольших размерах Братского месторождения) возможно, скорее всего, лишь в отдаленной перспективе.

Уникальные ресурсы третьей зоны представлены Мамско-Чуйской слюдой, Бодайбинским золотом, лесными массивами бассейнов Лены и Витима. Ставится вопрос об освоении нефтяных и нефтегазовых месторождений Катангского района. В отдаленной перспективе возможно вовлечение в хозяйственный оборот калийных солей Непского бассейна.

Условия освоения ресурсов в рассматриваемых зонах, как отмечалось, специфичны, что обусловливается природно-географическими особенностями и уровнем развития инфраструктуры.

Эти факторы влияют, в первую очередь, на условия строительства, выражением чего является удорожание строительно-монтажных работ.

Большое влияние на перспективы освоения природных ресурсов оказывает инфраструктурная освоенность территории. Именно этот фактор часто является определяющим при решении вопроса о целесообразности освоения того или иного месторождения, позволяя нередко осваивать из их числа только уникальные или представляющие особую народнохозяйственную ценность.

К 1-й зоне с высокой инфраструктурной освоенностью территории относится полоса шириной примерно в 100 км вдоль Транссибирской магистрали. Ресурсы здесь в большинстве случаев расположены в обжитых, индустриально развитых районах, где имеются автомобильные и железные дороги, линии электропередач, строительные организации, объекты топливно-энергетической промышленности, города и прочие населенные пункты. Практически на всей территории, примыкающей к Транссибирской магистрали, затраты на создание инфраструктуры не являются препятствием для освоения ресурсов. Но и здесь могут быть выделены районы с наиболее высоким уровнем инфраструктурной обеспеченности. Это Иркутско-Черемховский, Зиминско-Саянский, Тайшетский.

По мере удаления от магистрали (особенно к югу) уровень инфраструктурной освоенности территории снижается. А в 100-150 км южнее нее в предгорьях Саян и особенно самих Саянах расположены необжитые труднодоступные районы, освоение ресурсов на территории которых связано со значительным удорожанием затрат обусловленным отсутствием инфраструктуры; сложным рельефом, удорожанием строительства: в ряде мест сейсмичностью. Все это делает возможным освоение там только уникальных ресурсов.

Вторая и третья зоны характеризуется очаговой освоенностью территории. Здесь имеется относительно высокоразвитый Братско-Усть-Илимский промышленный район, быстро развиваются районы Усть-Кута, Бодайбо. Освоение ресурсов как и в 1 зоне иногда может быть связано с небольшими затратами на создание инфраструктуры. Но значительная часть этих зон — лежащие вдали от железных дорог малообжитые или вообще необжитые территории, где эти затраты на создание инфраструктуры настолько значительны, часто являются препятствием для вовлечения ресурсов в хозяйственный оборот. Инфраструктурной освоенности территории обеих зон в значительной мере способствовало строительство БАМа. Это создало относительно благоприятные условия для освоения ресурсов, считавшихся ранее недоступными.

На территории второй и третьей зон немало месторождений расположенных в непосредственной близости от железных дорог. Например, Коршуновское и Рудногорское железорудные, Жеронское угольное, Игирминское формовочных песков. Но есть и удаленные от железных дорог более чем на первые десятки километров, что чаще всего делает неэффективным освоение никаких других ресурсов, кроме уникальных.

Определенные трудности для освоения новых ресурсов и увеличения масштабов использования освоенных создает сложная экологическая обстановка в развитых промышленных районах области, особенно в Иркутско-Черемховском и Братско-Илимском, и особые условия природо- и ресурсопользования на территориях непосредственно примыкающих к озеру Байкал.

В настоящее время в экономике области используются гидроэнергетические и водные ресурсы, лес, уголь, каменная соль, формовочные пески, самоцветы, огнеупорные глины, декоративные и поделочные камни, различные строительные материалы, гипс, известняк. В ближайшей перспективе можно ожидать широкомасштабное вовлечение в хозяйственный оборот месторождений природного газа, нефти, магнезитов. В более отдаленной — калийных солей, редких металлов, фосфатного сырья, титана, флюорита.

Природные ресурсы области оказали определяющее влияние на ее экономическое развитие. Велика будет и их перспективная роль в ее хозяйственном и социальном развитии.

В условиях рыночной экономики они будут активно стимулировать вложение капиталов в развитие промышленности. Примеры этого имеются уже сейчас (Савинские магнезиты, Сухоложское золото, Ковыктинский газ). Если область будет получать должную долю доходов от эксплуатации природных ресурсов, то по уровню жизни населения она сможет стать одним из лучших регионов России. Об этом убедительно свидетельствует опыт таких богатых ресурсных стран как Канада, Австралия, Финляндия, Кувейт.

Природные ресурсы области являются главной основой специализации ее современной промышленности, а фактически и всей экономики. Их определяющее, во всяком случае, достаточно весомое влияние на ее развитие сохранится и в перспективе.

Эта объективная реальность, которую невозможно устранить ни административными актами, ни протестами «зеленых». При рыночной экономике территория, располагающая ресурсами, позволяющими получать продукцию, которая по дешевизне оказывается вне конкуренции не только в районе производства, но и в ряде случаев во всей стране, а также сможет идти на экспорт даже в развитые страны, будет активно притягивать для освоения и использования этих ресурсов как отечественный, так и зарубежный капитал. Убедительные примеры этого мы имеем уже сейчас.

Освоение новых месторождений дефицитного и ценного сырья вызовет значительный рост горнодобывающей промышленности. Причем освоение особо ценных из них — задача не отдаленной перспективы, как некоторых вышеназванных предприятий, а буквально сегодняшнего дня. Одни из этих месторождений (Мугунское, Савинское, Вешняковское, Ковыктинское) уже осваиваются. Освоение других (Сухой лог, Белозиминское) стоит на очереди и возможно уже в ближайшей перспективе. По крайней мере, освоение 4-х из них связано с созданием крупных горнодобывающих предприятий.

2. Минерально-сырьевые ресурсы Иркутской области

Разнообразные минерально-сырьевые ресурсы могут служить основой для развития многих отраслей промышленности Иркутской области. По их разнообразию и концентрации она относится к числу наиболее перспективных регионов России. На ее территории геологи выделяют места сосредоточения различных ископаемых, имеющих огромную (российских масштабов) хозяйственную ценность: Ленский золотоносный, Ангаро-Ленский соляной, Восточно-Саянский редкометальный, Иркутский угольный, Мамско-Чуйский слюдяной, Непский калиеносный, часть Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции, Ангарская железно-рудная провинция и др. Балансами запасов ТКЗ и ГКЗ Российской Федерации учитываются порядка 30 видов полезных ископаемых, из них добывается в настоящее время 16.

Основу топливно-энергетических ресурсов области на современном этапе составляют гидроэнергия и уголь. В перспективе к ним присоединяется нефть и газ. Они имеют не только местное значение, а уже много лет рассматриваются как важная составляющая топливно-энергетического баланса страны.

Запасы угля в области оцениваются в 189 млрд. т., в том числе 27,6 пригодных для открытой добычи. Они сосредоточены в Иркутском, Тунгусском (южная часть) бассейнах, Пойменско-Черемшанском районе Канско-Ачинского бассейна и новом Прибайкальском угленосном районе.

Основная часть учтенных балансом запасов (по категориям А+В+С1+С2) — 12 из 14 млрд. т., и все разведанные запасы — 7,5 млрд. т., в том числе запасы разрабатываемых и подготовленных к освоению месторождений — 2,6 млрд. т., сосредоточены в Иркутском бассейне. Для открытой разработки в Иркутском бассейне пригодны 1,7 млрд. т.

Иркутский бассейн расположен в южной части области около Транссибирской дорожной магистрали, вдоль которой он протянулся на 500 км. Его угленосная площадь составляет около 37 км 2 . В пределах бассейна насчитываются 29 месторождений. Наиболее изученными из них являются Черемховское, Азейское, Вознесенское, Мугунское, Ишидейское, Нукутское, Ишинское, Каранцайское, Новометелкинское, Головинское. Угольные пласты этих месторождений характеризуются значительной (4-12 м) мощностью и относительно невысоким залеганием (к вскрыши — 1-5). При благоприятных для вскрыши вмещающих породах это создает хорошие условия для открытой добычи. Так из 7,3 млрд. т запасов угля категории А+В+С1 7 млрд. т (96%) пригодны для отработки открытым способом.

Качество углей разнообразно. В северо-западной части бассейна они бурые (Мугунское, Азейское месторождения), к юго-востоку переходят в каменные, длинно-пламенные (Каранцайское, Новометелкинское), в центральной части газовые, каменные, слабоспекающиеся (Черемховское, Головнинское). Каменные угли (разрабатываемых и подготовленных к освоению месторождений) отличаются высокой прочностью, обладают хорошей транспортабельностью и выдерживают длительное хранение. Влажность от 10 до 20%, зольность — 10-19%, содержание серы — 0,6-1,8%, теплота сгорания — 5600-5800 Ккал/кг. Наиболее высоким качеством по всем указанным параметрам характеризуются угли Ишидейского, самого ценного из каменноугольных месторождений области.

Бурые угли имеют низкую прочность. Они мало пригодны для хранения и перевозок. Влажность — 20-28%, зольность — 13-16%, содержание серы — 0,5-1,3%, теплота сгорания около 4 тыс. Ккал. В 1998 г. в области было добыто 14,3 млн. т. угля. Добыча в основном сосредоточена на разрезах Черемховского, Азейского, Мугунского месторождений. Реальной базой для строительства разрезов в ближайшей перспективе являются следующие месторождения Иркутского бассейна.

Балансовые запасы, млн. т

Возможная добыча, млн. т

в т.ч. подготовленные для разработки

в т.ч. по подготовленным запасам

Огромные запасы каменного угля сосредоточены на крупнейших месторождениях бассейна Карансайском — свыше 6 млрд. т. и Новометелкинском около 2 млрд. т. Но эти угли высокосернистые (6-7%), и их можно сжигать лишь после извлечения серы или при условии использования дымовых газов электростанций для производства серной кислоты. Новометелкинские угли к тому же и коксующиеся.

В тунгусском бассейне возможно освоение Жеронского месторождения (запасы около 200 млн. т.) для обеспечения Братско-Илимского района разрезом мощностью 5-6 млн. т. Сейчас на нем добывается 40-50 тысяч тонн для местных нужд. Технико-экономические показатели для добычи Иркутских углей весьма благоприятны. Себестоимость добычи тонны угля на разрезах Черемховского и Азейского месторождений долгое время была одной из самых низких (на ряду с себестоимостью Экибастузских и Канско-Ачинских) в России и странах СНГ. Также на уровне самых дешевых в стране углей (Канско-Ачинских) перспективны приведенные затраты добычи Мугунских и Ишидейских углей. Согласно проведенным в свое время расчетам ЦНИИ приведенные затраты на тонну условного топлива в них лишь на 30-40% выше, чем на лучших проектируемых разрезах Канско-Ачинского бассейна.

Результаты геологоразведочных и научно-исследовательских работ последних десятилетий показали, что Восточная Сибирь и, в частности, Иркутская область, имеет большие перспективы на выявление новых крупных месторождений нефти и газа. Наличие нефти и газа на территории области связано с Сибирской платформой, которая рассматривается как важнейшая новая нефтегазоносная провинция Сибири. Потенциальные ресурсы углеводородов в ее недрах оцениваются десятками миллиардов тонн.

На территории Иркутской области в пределах платформы ученые выделили несколько крупных нефтегазоносных областей, Непско-Ботуобинская, Ангаро-Ленская, Присаяно-Енисейская, Прибайкало-Патомская. Основные поисковые работы сосредоточены в пределах Непско-Ботуобинской НГО, подчиненное значение имеют работы, проводимые в Ангаро-Ленской области. К настоящему времени в их пределах выявлено более десятка месторождений нефти и газа и ряд перспективных нефтегазоносных площадей: Марковское, Ярактинское, Аянское, Верхне-Чунское, Даниловское, Дульсиминское, Пилюдинское — в пределах Непского свода; Ковыктинское, Братское, Атовское месторождения, Тутурское, Грузновская и Балаганская площадь в пределах Ангаро-Ленской ступени.

Извлекаемые разведанные запасы нефти, газа и конденсата по названным месторождениям составили на конец 1999 года:

Нефть — 267 млн. т. (в т.ч. 243 млн. т утверждено ГКЗ);

Газ — 1409 млрд. м 3 (в т.ч. 1162 м 3 утверждено ГКЗ);

Конденсат — 52 млн. т. (утверждено ГКЗ).

При этом уровень разведанности нефтегазовых ресурсов области очень низок. По оценке геологов он составляет всего 12-15%, а потенциальная извлекаемость запасов оценивается: нефти — 2550 млн. т, газа — 7660 млрд. м 3 . Из 11 разведанных в области месторождений углеводородного сырья (таблица 2) выявлено большинство комплексных: Верхнечонское, Вакунайское, Дульсиминское, Ярактинское, Марковское — нефтегазоконденсатные; Ковыктинское, Атовское, Братское — газоконденсатные; Даниловское — нефтегазовое. Аянское (газовое) и Пилюдинское (нефтяное) — монокомпонентные.

Таблица 2

Месторождения нефти, газа и конденсата Иркутской области

Извлекаемые запасы разведанные по С1+С2

Конденсат, млн. т

Жигаловский р-н 350 км к с-з от Иркутска

195 км к с-з от Иркутска

170 км к с-з от Усть-Кута

40 км к с от Братска

250 км к с-в от Киренска

80 км к с-в от Киренска

300 км к с-в от Киренска

90 км к с-з от Киренска

100 км к с от Киренска

140 км к с-в от Усть-Кута

100 км к с-в от Усть-Кута

Если обратить внимание на месторасположение месторождений нефти и газа, то можно отметить, что большинство их расположено вблизи своеобразной уникальной «оси», проведенной от Верхнечонского месторождения через Ковыктинское в район Иркутск-Ангарск. Вблизи «оси» в верхнем течении Лены и Нижней Тунгуски расположен целый куст различных месторождений: Марковское, Ярактинское, Дульсиминское, Даниловское, Аянское, Пилюдинское. В стороне от «оси» находятся только три: Братское, Вакунайское, Атовское. На «оси» или вблизи от нее расположено свыше 260 млн. т извлекаемых запасов нефти, в т.ч. 225 млн. т на крупнейшем Верхнечонском. Кроме того, в относительной близости от Верхнечонского расположены Среднеботуобинское (около 300 км севернее) и Талаканское (около 100 км восточнее) нефтегазовые месторождения с запасами нефти около 260 млн. т. Таким образом, разведанные запасы нефти Иркутской области и соседних районов Якутии составляют свыше 500 млн. т. Этого достаточно для обеспечения мощностей «Ангарской Нефтехимической Компании». При этом в районе Верхнечонского месторождения разведочно-поисковые работы позволят, по данным геологов, по самым скромным оценкам дополнительно выявить запасы примерно равные разведанным. Кроме того, Даниловское и Пилюдинское месторождения недоразведаны, и на них также можно ожидать прироста запасов.

На главном газовом Ковыктинском месторождении разведанные запасы газа составили на конец 1999 года около 1120 млрд. м3, а вместе с прогнозными они оцениваются от 1,5 до 3 млн. м3. Это одно из крупнейших газовых месторождений страны. В настоящее время разворачиваются работы по его освоению для обеспечения южных районов области и транспортировки газа в Китай, а также возможно в другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Газ Иркутской области содержит в сверхвысоких концентрациях гелий и имеет высокое содержание этана и пропана. В Ковыктинском газе содержится 0,26% гелия и 4,5% этана. Это ценное химическое сырье.

Братское газоконденсатное месторождение, на котором также начинаются работы по его освоению, позволит улучшить топливно-энергетический баланс на ТЭЦ и котельных города Братска. Около 150 млрд. м3 газа разведано на расположенных в районе Усть-Кута-Киренска: Аянском, Дульсиминском, Марковском, Ярактинском. Еще свыше 120 млрд. м3 на расположенных вблизи этого района Верхнечонском и Вокунайском. Кроме того, многие сотни млрд. м3 разведано на нефтегазовых и газовых месторождениях соседних районов Якутии: Верхневилючанском, Талаканском, Среднеботуобинском. Эти ресурсы в перспективе также предполагается передавать в Китай. Но в первую очередь они могут и должны быть использованы для теплоснабжения Киренска, Усть-Кута и других районов, лежащих вдоль трассы БАМ. В том числе в перспективе для обеспечения топливом ТЭЦ лесопромышленных комплексов, которые могут быть построены в этом районе.

Благоприятны предпосылки поиска нефти и газа также в Присаянье, особенно в Тулунско-Зиминском Присаянье. Возможные запасы газа оцениваются здесь геологами в 1 трлн. м3, нефти в 90-100 млн. т.

2.2 Сырье для черной металлургии

В области находятся крупные запасы железных руд, которые вместе с рудами соседнего Красноярского края в свое время рассматривались в качестве возможной сырьевой базы для нового металлургического завода Восточной Сибири. Основой железорудной базы области являются запасы магнетитовых руд Ангарской провинции, в сумме с прогнозными ресурсами, составляющие порядка 8 млрд. т. Большая часть их сосредоточена в крупных рудных узлах. Наиболее изученными из них являются Коршуновско-Рудногорский, Нерюндо-Капаевский с разведанными запасами 2,1 млрд. т руды, из которых утверждены ГКЗ 1,7 млрд. т. На сопредельных площадях Ангарской провинции известны еще ряд крупных рудных узлов: Октябрьский, Молдовано-Бериканский, Нижне-Тунгусский; в Красноярском Крае — Среднеангарский, с разведанной Кодинской группой магнетитовых месторождений (Тагарское, Огнитское).

В настоящее время на базе Коршуновско-Рудногорской группы работает Коршуновский ГОК, поставляющий свою продукцию на Западно-Сибирский металлургический комбинат. На базе других рудных узлов провинции могут быть построены Нерюндино-Капаевский, Тагарский, Октябрьский ГОКи суммарной мощностью 35-40 млн. т. руды в год. Расчеты, проведенные в Институте «Гипроруда» показали, что удельные приведенные затраты, связанные с освоением этих месторождений и созданием ГОКов, окажутся значительно (в 1,5-2 раза) выше, чем на лучших горнодобывающих предприятий железорудной отрасли, например, Лебединского, Оленегорского ГОКов. Хотя и не хуже, чем некоторых других месторождений Сибири, рекомендовавшихся ранее к освоению (Курсогурском, Ново-Мундыбарском). Таким образом, железорудные месторождения области имеют достаточное количество более эффективных конкурентов в других районах страны. Они не уникальны и далеко не лидеры в своем виде ресурсов, как например, Белозиминские редкометалльные руды, Сухоложское золото, Усольская соль. Их ценность определяется главным образом относительной близостью к Кузбасской металлургии. И освоение новых месторождений скорее всего возможно в первую очередь для ее обеспечения.

Говоря об эффективности освоения железорудной сырьевой базы Восточной Сибири, следует учитывать современные и будущие требования промышленности к качеству сырья. Неблагоприятным фактором здесь выступает характерные для железорудной базы Восточной Сибири, в частности для месторождений наиболее перспективной Ангарской провинции, низкая концентрация запасов руд в сравнении с другими важнейшими сырьевыми районами страны, что обусловлено относительно небольшим масштабом большинства месторождений легкообогатимых руд и их рассредоточением по обширной территории. Отсюда вытекает необходимость усреднения состава шихты, что приведет к усложнению подготовительных операций на металлургических предприятиях и, в конечном счете, к удорожанию продукции. Другой неблагоприятный момент, связанный с необходимостью одновременного освоения большого числа месторождений заключается в рассредоточении капитальных вложений, оборудования, трудовых и других ресурсов, что относительно снижает эффективность их использования и увеличивает стоимостные показатели продукции.

В то же время для руд Ангарской провинции свойственно легкая обогатимость простыми магнитными способами, низкое содержание вредных примесей. Поэтому в ряде случаев могут быть получены богатые концентраты пригодные для прямого восстановления. Каждый из железорудных районов Ангарской провинции представлен обособленными, достаточно компактными группами из нескольких крупных и десятка средних и мелких месторождений. Это дает возможность создавать кустовые и горно-обогатительные предприятия, вовлекая в освоение не только крупные (с запасами 250-500 млн. т), но и средние объекты (от 50 до 200 млн. т). Так, в частности, сырьевой базой Коршуновского блока являются Коршуновское, Рудногорское, Татьянинское (все разрабатываются), и Краснояровское (находится в резерве) месторождения.

Наряду с рудами Ангарской провинции в металлургическом производстве в перспективе могут быть использованы железистые кварциты Присаянья, общие запасы которых оцениваются в 1,5 млрд. т. На их основе могут быть получены высококачественные концентраты с содержанием железа 71%, пригодные как для доменного процесса, так и для электрометаллургии.

Определенный интерес представляет также комплексные железотитанованадиевые руды Малотагульского м-я в районе Тайшета, общие запасы которых оцениваются в 3 млрд. т. На их основе возможно получение ванадиевого, титаномагнетитового и ильменитового концентратов. Последний может применяться как в производстве металлического титана, так и пигментного двуокиси титана. Значительные рудные площади и запасы Малотагульского месторождения позволяют наладить добычу руд в объеме до 30 млн. т в год и получать до 3 млн. т титанового (ильменитового) и до 9 млн. т ванадиевого магнетитового или до 12 млн. т коллективного концентратов. Малотагульское месторождение может быть серьезным конкурентом освоению железорудные месторождений Северных районов Приангарья. Предварительные расчеты (Институт металлургии им. Байкова) показали достаточно высокую эффективность освоения Малотагульских руд. В частности, приведенные затраты производства титанового шлака полученного их обогащением были на уровне лучших месторождений СНГ Лемпенского и Медведевского. Но для определения экономической целесообразности освоения Малотагульских руд в современных условиях требуются серьезные дополнительные исследования, также как и для отработки технологической схемы освоения руд, отвечающей требованиям промышленного освоения.

Заслуживают внимания также новые рудные районы области Витимский железных кварцитов и Киренский бурожелезняковый бассейн с прогнозными запасами, измеряемыми млрд. тонн.

Область располагает значительными ресурсами титансодержащего сырья. Средние по размеру титановые месторождения расположены в нескольких км от Тулуна. Их запасы составляют 1,5% от разведанных в стране. Геологические условия разработки благоприятны, но содержание двуокиси титана в руде очень низкое — в среднем 3,3%. Это значительно ниже, чем в рудах других стоящих на балансе месторождений страны. Большие запасы титана сосредоточены в области также титаномагнетитовых рудах Малотагульского месторождения (см. железные руды).

В свое время СССР занимал первое место в мире по производству металлического титана, для чего использовалось свыше 60% всего титансодержащего сырья. В то же время производство пигментной двуокиси титана на душу населения в сравнении с рядом стран, располагающих титановым сырьем, было значительно ниже. Титановая промышленность СССР представлявшая единый технологический комплекс с развитыми производственными связями размещалась на территории СССР: Казахстана и Украины. С распадом СССР эти связи были в значительной мере разорваны. Лучшие титановые месторождения СССР остались за пределами России. И в настоящее время добыча титансодержащего сырья в ней производится в небольших количествах при переработке комплексных Ловозерских нефелиновых руд в Мурманской области. И в незначительных количествах при обогащении Хибинских апатитов. Из перерабатывающих производств в России остались производство металлического титана на Березняковском титаномагниевом комбинате, ферротитана на Ключевском заводе, слитков на Верхнесадинском. Производство пигментной двуокиси титана осталось за рубежом, его надо создавать.

Для развитие в требуемых масштабах собственной промышленности по добыче титансодержащего сырья необходимо освоение новых месторождений. Россия располагает значительным количеством месторождений титана, рассыпных, коренных, титаномагнетитовых. Наиболее эффективна добыча титаносодержащего сырья из богатых рассыпных, на которых легко обогатимые руды, залегающие не глубоко от поверхности (первые десятки метров) могут отрабатываться открытым способом. Первоочередными и наиболее эффективными объектами среди российских россыпных месторождений считаются Туганское титаноциркониевое (Томская область) и Ярегское (Республика Коми), среди коренных Медведевское в Челябинской области. Они подготовлены и намечаются к освоению. В дальнейшем перспективы добычи титанового сырья связываются с богатыми россыпными рудами Центрального (Тамбовская область) и Лукояновского (Нижегородская область) месторождений, которые сейчас разведуются, а также Гремяха (Карелия) и Большой Сейм (Якутия). Тулунское месторождение из-за низкого содержания сырья оценивается как бесперспективное. Малотагульское титаномагнетитовое месторождение не фигурирует в перспективных планах ни титановой промышленности, ни черной металлургии. Потому что оно недоразведано, а технологическая схема переработки его руд, отвечающая требованиям промышленности еще не отработана. Но в виду того, что освоение всех выше названных месторождений титана все равно не позволит удовлетворять перспективную потребность страны в титановом сырье, оценивается как перспективное продолжение исследовательских работ по разработке технологии переработки титаномагнетитовых руд типа Малотагульских.

Николаевское месторождение.

Николаевское месторождение распложено в 42 км к югу от г. Нижнеудинска. Запасы (С2) — 2,1 млн. т. Среднее содержание марганца — 25,3%, что свидетельствует о высоком качестве руд. Установлено, что в процессе обогащения возможно их обесфосфоривание, что необходимо для получения ферромарганца. Отдельные участки месторождения имеют содержание марганца около 42%. Добытая руда с этих участков может использоваться в электротехнической промышленности без дополнительного обогащения. Они разрабатываются уже в настоящее время заводом «Востсибэлемент».

Во времена СССР наличие крупных запасов марганца в Грузии (Чиатурское месторождение) и на Украине (Никопольское месторождение) делали нецелесообразным разработку средних по размерам месторождений, типа Николаевского, в других районах страны. Но с распадом Союза Россия вынуждена покупать марганец у своих соседей по СНГ по таким высоким ценам, что реально стал вопрос об освоении собственных месторождений, в том числе Николаевского.

Основные разведанные запасы марганцевых руд России [87] сосредоточена на Урале (28,3%), Кемеровской области (67,3%) и на Дальнем Востоке (4,4%). Николаевское месторождение фигурирует среди прогнозных ресурсов. Но качество его руд, а также благоприятное месторасположение выдвигают его в число объектов первоочередного освоения. По качеству руд оно значительно превосходит разрабатываемое в настоящее время Таньинское на Урале (содержание марганца около 20%).

Нерудное сырье для черной металлургии

В области подготовлена минерально-сырьевая база нерудного сырья высокого качества необходимого для создания черной металлургии. В ее составе разведаны крупные месторождения магнезитов, доломитов, формовочных песков.

Месторождения магнезитов (46% запасов СНГ) находятся в Черемховском районе. Савинское месторождение (крупнейшее в СНГ) расположено в предгорье Саян в 90 км от Черемхово. Оно представлено высококачественным химически чистым магнезитом 1 и 2-го сортов. Пригодным для производства на его основе магнезиального порошка всех видов. Запасы по А+В+С1- 274 млн. т С2 — 1670 млн. т.

На месторождении ведется строительство ГОКа. Мощность строящейся первой очереди.1,5 млн. т магнезита. Максимально возможная добыча на основе месторождения оценивается в 7 млн. т. Ценность Савинских магнезитов обусловлена высокой стоимостью магнезитовой продукции и дефицитом сырья. В связи с отработкой Саткинского месторождения на Урале, единственного разрабатываемого в России и СНГ, Савинское месторождение не имеет в СНГ конкурентов по возможным масштабам и эффективности добычи и переработки магнезита. Онотское магнезитовое месторождение расположено в том же районе в 120 км от Черемхово. Запасы 128 млн. т. По качеству магнезит значительно уступает Савинскому. Кроме металлургии магнезит находит широкое применение некоторых сортов цемента, варки целлюлозы, производстве термоизоляции, пластмасс, синтетического каучука.

Правдинское месторождение доломитов (высокого качества) расположено в 5 км от железнодорожной станции Касъяновка (район Черемхово). Его запасы составляют 153 млн. т. Месторождения предлагалось в качестве основной базы для обеспечения металлургического комбината в Тайшете.

Трошковское месторождение огнеупорных глин расположено в 20 км от г. Черемхово вблизи от железной дороги. Глины могут использоваться для производства шамотных изделий. На его базе работает Сибирский огнеупорный завод проектной мощностью 500 тыс. т изделий/год с карьером по добыче глин производительностью 950 тыс. т/год.

Игирминское месторождение кварцевых песков расположено у железнодорожной станции Игирма в Нижнеилимском районе. Запасы — 1470 млн. т., оно одно из крупнейших и эффективных в СНГ. Пески в основной своей массе относятся к формовочным 2-ого сорта. После несложного обогащения они отвечают требованиям 1-ого сорта. На базе месторождения построены карьер и обогатительная фабрика производительностью 1,2 млн. т формовочных песков в год.

2.3 Агрономическое и горно-химическое минеральное сырье

Минеральное химическое сырье представлено на территории Иркутской области месторождениями поваренной соли, калийных солей, апатитов, фосфоритов, химически чистых известняков, нефти, природного газа, высоко минерализованными рассолами, содержащими бром и калий.

Ресурсы поваренной соли сосредоточенны в недрах обширного Ангаро-Ленского соленосного бассейна, территория которого протянулась от Транссибирской магистрали до среднего течения реки Лены, а запасы вместе с прогнозными измеряются триллионами тонн. Запасы разведаны на четырех месторождениях: Усольском, Тыретьском, Зиминском и Братском. Они составляют в сумме по категории А+В+С1 порядка 7,5 млрд. т и достаточны для развития химической промышленности, а также добычи для пищевых целей в самых широких масштабах. Ряд неразведанных месторождений известен в Братском, Усть-Илимском, Усть-Кутском и других районах. Ценность поваренной соли Ангаро-Ленского бассейна для химической промышленности определяется как ее дешевизной, так и (в первую очередь) благоприятными условиями переработки в связи с обеспеченностью дешевой электроэнергией и необходимыми водными ресурсами. Базой для обеспечения хлорных производств в области являются Усольское, Зиминское, Братское и в перспективе, вероятно, Тыретское месторождения. Усольское и Зиминское вырабатываются методом подземного выщелачивания и обеспечивают Усольский и Саянский химпромы. Братское месторождение обеспечивает Братский хлорный завод. На Тыретском строится рудник мощностью 2 млн. т в год главным образом для добычи пищевой соли. Соль всех четырех месторождений (особенно Тыретского) высокого качества и пригодна как для электролиза, так и в качестве пищевой.

Содержание хлористого натрия

Мощность пластов, м

Усольское, 0,5 км от ПО «Химпром»

Зиминское, 20 км от г. Зима

Тыретское, около пос. Тыреть, 0,5 км от ж/д

Братское, 10 км от Братского хлорного завода

Себестоимость добычи рассола на Усольском, Зиминском и Братском месторождениях — одна из самых низких в стране.

Разведочными работами по поискам нефти и газа в области попутно обнаружен еще целый ряд соляных месторождений и площадей на территории, протянувшейся полосой от 50 до 100 км до Братска и дальше до Усть-Кута и Усть-Илимска. Соляные пласты мощностью от 2,3 до 60-80 м залегают в интервале глубин от 200-500 до 1400-1700 м., так что возможна их разработка как подземным выщелачиванием, так и шахтным способом. Соль чаще всего высокого качества. Содержание хлористого натрия 98-99%. Наиболее интересны площади: Мироновская (р-н Тайшета), Заярская, Братская, Хребтовская (все р-н Братска), Тубинская (р-н Усть-Илимска). Усть-Кутская, Турунская, Казаркинская, Марковская (все р-н Усть-Кута). Запасы каждой из них оцениваются от 300-400 до 1500-1700 млн. т.

Эффективность использования поваренной соли в Иркутской области определяется, в первую очередь, не столько дешевизной самого соляного сырья, удельный вес которого в себестоимости хлорных продуктов невелик (от 2 до 6%), сколько дешевой энергетической базой и благоприятными условиями водоснабжения. Расход электрической энергии на тонну хлорных продуктов составляет с учетом производства необходимого хлора в среднем от 1200 до 4,5 тыс. кВт часов теплоэнергии от 1,8 до 4,6 мегакалорий. Современный хлорный комбинат потребляет в год около 40-50 млн. м3 свежей воды.

Многочисленные расчеты отраслевых институтов показали высокую эффективность производства в Иркутской области хлорных продуктов и доказали, что она один из лучших районов страны для развития хлорной химии, к таким же выводам пришли исследования, проведенные в Институте экономики и ОПП СО РАН.

Высокоэффективным является также использование соли иркутских месторождений для получения пищевой. Благодаря дешевым топливу и энергии, затраты на производство соли «экстра», получающейся в Усолье выпаркой рассолов, является самыми низкими в стране для продукта аналогичного качества. Также дешевой будет соль, добываемая Тыретским рудником. Она предназначается в основном для рыбной промышленности Дальнего Востока, и при завозе туда будет в несколько раз дешевле поволжской или оренбургской соли.

Большие надежды в обеспечении районов Сибири и Дальнего Востока калийными удобрениями связываются с Непским бассейном сильвинитовых руд на севере области. Не исключено, что в перспективе калийное сырье, добываемое в этом бассейне, будет использоваться для производства сложных удобрений на химических предприятиях области.

Непский калийный бассейн расположен в долине реки Непы в 140-300 км к северу от трассы Западного участка БАМ. Его площадь составляет около 40 тыс. кв. км. В том числе наиболее перспективной на выявление богатых сильвинитовых руд части бассейна- около 10 тыс. кв. км. Прогнозные ресурсы бассейна оцениваются в 70 млрд. т сильвинитовых руд. В результате предварительной разведки наиболее перспективного участка рассматривающегося как Непское месторождение, в настоящее время выделены 2 рабочих пласта сильвинитов со средним содержанием хлористого калия 38,3 и 37,8%. Руды выделенных пластов являются по качеству одними из лучших в стране. Но глубины залегания непских руд (800-900 м) вдвое превышают разрабатываемых верхнекамских.

Разведанные запасы наиболее перспективного участка бассейна Гашенского (по сути дела крупного месторождения) составляют вместе с прогнозными около 4 млрд. т. Разведаны по промышленным категориям и состоят на балансе 505 млн. т (в пересчете на окись калия).

Исследования ВНИИГА и Института Экономики и ОПП СО РАН показали достаточно высокую эффективность освоения Гашенского месторождения с организацией на нем производства одностороннего калийного удобрения 95% хлористого калия. Конечно, при условии инфраструктурной освоенности района. При строительстве крупного комбината с производством 4-5млн. удобрений, ориентированными на снабжение Сибири и Дальнего Востока, а также на экспорт, стоимость их окажется ниже, чем завезенных с Урала.

Калийное сырье Непского бассейна может быть предназначено в первую очередь для удовлетворения потребности в калийных удобрениях районов Восточной Сибири и Дальнего Востока. Потребность Западной Сибири, по крайней мере, ее западной и центральной части выгодней удовлетворять из соседних районов Урала.

Велика и экспортная ценность непских калийных солей. Япония, Китай и другие страны Тихоокеанского бассейна, да и США бедны калийным сырьем. Поэтому масштабная разработка наиболее крупного месторождения бассейна Гашенского, в первую очередь для экспортных целей, может заинтересовать возможных инвесторов. Освоение непских калийных солей осложняется их нахождением в труднодоступном, неосвоенном районе и необходимостью строительства к нему железной дороги протяженностью около 300 км. Но в то же время этому может способствовать нахождение его в центре Ангаро-Ленской нефтегазоносной провинции и возможность освоения одновременно нефтегазовых месторождений и лесных массивов. Комплексное освоение ресурсов р-на может значительно сократить удельные транспортные и инфраструктурные затраты. Тем более, что для выхода к участкам реки Лены с гарантированными глубинами доказана целесообразность строительства железной дороги от Усть-Кута до Киренска. При этом расстояние до Непского бассейна и наиболее ценных нефтегазовых месторождений сократиться до 130 км. Но так или иначе, затраты необходимые для освоения района и его ресурсов огромные (10 миллиардов долларов). И даже при нормализации экономической обстановки в стране не просто изыскать инвесторов, располагающих необходимых для этого капиталами.

Говоря о перспективах освоения непских калийных руд следует также учитывать, что потребности страны и экспорта в течение ближайших трех-четырех десятилетий могут быть полностью удовлетворены за счет месторождения, разрабатываемого в настоящее время крупнейшего в мире Верхнекамского бассейна на Урале (разведанные запасы свыше 18 млрд. т. окиси калия). А при необходимости к ним дополнительно могут быть освоены крупные месторождения в Волгоградской области Гремячинское и Эльтонское (разведанные запасы около 1 млрд. т окиси калия). К тому же потребность в калийных удобрениях Сибири и Дальнего Востока не столь велика. Вместе около 600 тыс. т. окиси калия, или 1,4 млн. т в натуре. Их перевозки несопоставимы по тоннажу, например, с углем и лесом, и вполне посильны для железнодорожного транспорта. Но удаленность Восточной Сибири и Дальнего Востока от Урала и Поволжья делает привлекательным освоение при благоприятных условиях местного калийного сырья, учитывая к тому же его близость к дальневосточным портам и Китаю.

В области известно крупное комплексное апатитовое месторождение Белозиминское, аналогичное месторождение Среднезиминское, фосфоритное Сарминское и ряд перспективных рудопроявлений фосфоритов в Ангаро-Ленском и Лено-Киренском районах — Молчановское, Чембаловское и Петропавловское.

Белозиминское месторождение расположено в предгорье Саян в 130 км от Тулуна и Зимы, руды редкометалльно-апатитовые, коренные и рассыпные. Среднее содержание Р2О5 в коренных рудах 4,2%, в рассыпных 11,45%. Все они могут разрабатываться открытым способом попутно с основными компонентами. Утвержденные запасы рассыпных руд — 156 млн. т, коренных — 576 млн. т, обогащением рассыпных руд, как установлено исследованиями ИРГИРЕДМЕТа, возможно получение в качестве попутного продукта концентрата с содержанием Р2О5 35-39%, коренных — 28%. Исследования ГИРЕДМЕТА и ГОСГОРХИМПРОЕКТА показали, что при добычи и обогащении руд в размерах, обеспечивающих 35-летний срок существования карьера попутные производства апатитового концентрата может составить 1070 тыс. т в год. При таком объеме производства Белозиминский апатитовый концентрат окажется самым дешевым в стране. Ниже приводятся данные о прочих месторождениях и проявлениях фосфатного сырья вы области.

Запасы и прогнозные ресурсы* (тыс. т)

Ольхонский р-н, в 50 км от берега оз. Байкал

в 10-15 км от ст. Небель трассы БАМ

3. Петропавловское и Чембаевское

в 50-70 км к СВ от г. Киренска

в 18 км к югу от Белозиминского месторождения

3 км от г. Слюдянки

Экономическая эффективность освоения различных месторождений фосфатного сырья области неодинакова. Она определяется, прежде всего, размерами запасов, качеством руд и месторасположением. Самостоятельное предприятие может быть организовано лишь на основе Белозиминского месторождения. Среднезиминское может служить лишь дополнительной базой для Белозиминского в весьма отдаленной перспективе. Фосфоритные месторождения Прибайкалья и севера области могут быть источником производства фосфоритной муки для местных нужд.

Главные направления использования известняка в химической промышленности — получение кальцинированной соды и карбида кальция. Он используется также в производстве гипохлорита кальция, хлорной извести, эпихлоргидрина и некоторых других химических продуктов.

Организация производства кальцинированной соды в Восточной Сибири нецелесообразна, так как потребность в ней может быть с избытком удовлетворена производством на действующем и перспективном глиноземных заводах, где она вырабатывается (или может вырабатываться) в значительных количествах в качестве попутного продукта. Для производства карбида кальция, характеризующегося высокой энергоемкостью, Восточная Сибирь, и, особенно, Иркутская область, является наиболее благоприятными районам страны. Для его получения используется известняк высокой чистоты (так называемый химический чистый) с содержанием окиси кальция не ниже 54%. И практически не содержащий примесей серы и фосфора.

В Иркутской области известны два месторождения известняков, отвечающих требованиям карбидного производства: Усть-Ангинское (в 15 км от берега Байкала около Еланцов, запасы -185 млн. т) и Цаган-Хода (в 120 км южнее Черемхово, запасы — 89 млн. т.). Оба могут разрабатываться открытым способом с незначительной мощностью вскрыши.

Проведенные отраслевым институтом расчеты показали, что приведенные затраты добычи химически чистых известняков в области находятся на уровне аналогичных показателей освоения таких месторождений в других районах страны. Но экономическая эффективность вовлечения в хозяйственный оборот этого вида сырья определяется не столько стоимостью его добычи, сколько условиями районов, определяющими затраты на их переработку в карбид и ацетилен. Производство карбидного ацетилена энергоемко. Затраты электроэнергии составляют 11,5 тыс. кВт /т, значителен также расход воды. Доля сырья в приведенных затратах на производство ацетилена согласно исследованиям Института экономики и ОПП СО РАН, составляет от 5 до 11%, а энергетики и воды 45-50%.

Иркутская область, располагающая высокоэффективными топливно-энергетическими и водными ресурсами, а также значительными запасами химически чистых известняков имеет уникальные условия для производства карбида и ацетилена. В настоящее время там действуют крупнейшее в стране производство карбида в составе «Усольского Химпрома», который частично перерабатывается в ацетилен. В настоящее время применение карбидного ацетилена в органическом синтезе сдерживается более дешевым углеводородным сырьем на нефтяной и газовой основе. Но в перспективе с отработкой запасов нефти на планете, его значение в этой сфере может значительно возрасти.

2.4 Золото и сырье для цветной металлургии

Область располагает промышленными запасами и прогнозными ресурсами золота и редких металлов. Выявлены также месторождения свинца и цинка.

Основные запасы и прогнозные ресурсы золота (более 96%) сосредоточены в Патомском нагорье в Бодайбинском районе. Обеспеченность действующих предприятий, объединений Лензолото при современном уровне добычи составляет десятки лет. Прогнозные ресурсы рассыпного золота составляют около 84% балансового запаса. С учетом наметившегося повышения цен на золото и соответственного снижения кондиции в ближайшие годы могут быть подготовлены значительные запасы рассыпного золота как в сфере действующих предприятий, так и на еще слабо освоенных промышленностью площадях. В частности, в бассейнах рек Мама, Большой Пахом, Жуя, Хамалхо, Большая Чуя. Но эта сырьевая база не позволяет рассчитывать на сколько-нибудь существенный рост объемов добычи. Перспективы значительного роста добычи золота в Ленском р-не в перспективе целиком связаны с освоением и эксплуатацией рудных месторождений. В этой связи главным следует считать освоение крупнейшего в стране Сухоложского золоторудного месторождения, его запасы составляют 1060 т. Но содержание золота в породе невелико (2,7%), что ухудшает технико-экономические показатели его освоения.

Иркутская область располагает огромными запасами руд редких металлов. Месторождения таких руд входят в провинцию Восточного Саяна. Редкометальные провинции Восточного Саяна, большая часть которой расположена в пределах Иркутской области, по своим масштабам и разнообразию редких металлов не имеет аналогов в СНГ. Здесь выведаны и частично разведаны стоящие в ряду крупнейших в стране месторождения: ниобия, тантала, лития, бериллия, цезия. По оценкам геологов, в недрах провинции сосредоточены 65% запасов страны ниобия, 45% тантала, 50% лития. Промышленные руды наиболее крупного Белозиминского м-я (в 130 км от Тулуна и Зимы) образуют несколько рудных зон протяженностью до 1500 м мощностью до 400м и распространяются на глубину более чем на 1500 м. Главным компонентом по ценности является ниобий, попутные фосфор, тантал и редкоземельные элементы цериевой группы. Среднее содержание пятиокиси фосфора в рудах составляет 14,3%, в связи с этим они признаны фосфатно-редкометальным сырьем. По оценкам геологов его запасы включают около половины запасов ниобия страны. Однотипные с белозиминским по геологической классификации (редкометальные карбонатиты) Среднезиминское, Большетагнинское (оба вблизи Белозиминского) и Жедойское (в 70 км к ЮЗ от Ангарска), а также многочисленные аналогичные другие объекты в других районах Сибири, изучены пока недостаточно.

Источниками наиболее качественных руд тантала, лития и цезия являются редкометальные пегматиты. В Восточных Саянах известны два района распространения руд этого типа: междуречье рек Ии, Белой и район притекающий к реке Бирюсе. В первом районе разведаны и утверждены в ГКЗ запасы Урикского, Бельско-Белореченского и Гольцового м-й. Одно из крупнейших в России по запасам комплексным руд — Гольцовое м-е — характеризуется высоким содержанием окислов редких металлов: до 0,03% тантала, 0,05% цезия, 0,05% бериллия в наиболее богатых участках. Во втором районе находится крупное танталовое месторождение Вишняковское, отличающиеся в сравнении с известными в СНГ месторождениями подобного типа повышенным содержанием тантала и хорошей обогатимостью руд. На базе каждого из этих месторождений можно построить крупный горно-обогатительный комбинат.

В редкометальной провинции Восточного Саяна имеются месторождения других типов. Среди них следует выделить Зашихинское, располагающее значительными запасами тантала и ниобия. Снежное, которое по прогнозным запасам окиси бериллия, может быть отнесено к разряду богатых с легкообогатимыми рудами и Елашское, одно из крупнейших по запасам тантала.

Самая широкая область применения редких металлов (в первую очередь, ниобия, тантала, бериллия) производство стали, обладающей высокой прочностью, особенно в условиях высоких и низких температур, а также электро- и теплопроводностью. Использование таких сталей, а также в ряде случаев и непосредственно самих этих металлов, связано с техническим прогрессом в авиастроительной, атомной, аэрокосмической, электронной, электротехнической промышленностью, в химическом машиностроении, строительстве газопроводов и других. В настоящее время добыча и производство редких металлов в нашей стране в сравнении с началом десятилетия резко сократились. Но ее будущее развитие невозможно без их роста. И свое место в этом должны занять редкие металлы Саянской провинции. Но в то же время в стране немало других ценных редкометальных месторождений, содержащих ниобий, тантал, бериллий, литий и пр. И они способны составить конкуренцию месторождениям Саянской провинции. Этот вопрос совершенно не отражен в публикациях, посвященных как природным ресурсам, так и перспективам развития экономики области. Поэтому на нем следует остановиться подробнее.