Структура нефти Западной Сибири

Территория залегания энергоресурсов, расположенная в Западной Сибири, является крупнейшей нефтегазоносной провинцией нашей страны. Достаточно сказать, что её доля в начальных суммарных запасах природных ресурсов России составляет 60 процентов.

В этом регионе уже открыто порядка пятисот нефтяных, нефтегазоконденсатных и нефтегазовых месторождений, которые содержат в себе 73 процента всех разведанных на данный момент запасов российской нефти. Открытие по своему уникальных и весьма значительных месторождений на этой территории, а также их интенсивное освоение позволили значительно увеличить объемы добываемой в стране нефти и выйти на лидирующие позиции среди нефтедобывающих стран мира. За неполных тридцать лет в Западной Сибири было получено почти 6 миллиардов тонн сырой нефти, или 45 процентов общей сырьевой добычи нефти в России.

Нефть и газ Сибири. Общее описание региона

Основными запасами этих ресурсов обладает Западная Сибирь. Нефть и газ здесь сосредоточены на огромной территории. Этот крупнейший нефтегазоносный бассейн находится на территории Западно-Сибирской равнины, и раскинулся на такие российские регионы, как Курганская, Тюменская, Томская, Омская и частично Новосибирская, Свердловская и Челябинская области, а также Алтайский и Красноярский край.

Общая площадь этого бассейна составляет примерно 3,5 миллиона квадратных километров.

Высокая нефтегазоносность этой ресурсной провинции объясняется наличием отложений, сформировавшихся в меловом и юрском периодах. Основная часть продуктивных нефтеносных слоев залегает на глубинах от 2-х до 3-х тысяч метров.

Западно-сибирская нефть отличается низкой сернистостью (содержание серы – до 1,1 процента), и низким содержанием парафинов (меньше половины процента). Высокое содержание бензиновых фракций (от 40-ка до 60-ти процентов) объясняет её повышенную летучесть. В настоящее время на этой территории добывается 70 процентов всей отечественной нефти.

Добыча нефти с применением насосного метода в разы превышает фонтанную. В связи с этим возникает такая серьезная проблема российской нефтедобывающей промышленности, как общее старение месторождений, поскольку основную часть добываемого углеводородного сырья получают из старых, давно открытых и разработанных скважин, тогда как объемы добычи с новых промыслов во много раз меньше.

География западно-сибирских месторождений

В Западной Сибири расположены десятки значительных по объемам месторождений.

Самыми известными являются Самотлорское, Стрежевое, Шаим, Усть-Балык и Мегион. Самым богатым нефтяным регионом Западной Сибири и России вообще является Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО).

Его площадь составляет 523,1 тысячи квадратных километров, в нем проживает 1 301 тысяча человек, а его столицей является город Ханты-Мансийск. Здесь добывается две трети всей российской нефти, для чего есть вся необходимая инфраструктура. На территории этого российского региона открыто 273 нефтяных месторождения, 120 из которых активно разрабатываются. 90 процентов всех разведанных запасов углеводородного сырья сосредоточено на 9-ти крупнейших и 77 крупных нефтепромыслах. Многолетняя интенсивная разработка многих из этих месторождений (в том числе на самом большом нефтяном промысле в России – Самотлорском) привела к тому, что они уже сильно выработаны и обводнены (некоторые – на 80- 90 процентов).

Одновременно на целом ряде крупных резервных месторождений (таких, как Красноленинское, Приразломное, Приобское и некоторых других) разработка ведется в режиме ограниченного отбора. Из-за такой выборочной разработки структура разведанных нефтяных запасов на территории ХМАО неотвратимо ухудшается. Несмотря на то, что общий потенциал еще не разведанных энергоресурсов в этом округе – крупнейший в России, улучшение качественных характеристик нефтесырьевой базы не предвидится.

Крупные нефтяные ресурсы сосредоточены также и в другом российском регионе – Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

Его площадь составляет 750,3 тысяч квадратных километров, на его территории проживают 465 тысяч человек, а центральным городом является Салехард. Если сравнивать запасы ЯНАО и ХМАО, то в первом регионе их структура намного сложнее, поскольку там преобладают нефти, характеризующиеся высокими показателями вязкости и плотности.

Самыми крупными месторождениями ЯНАО являются Северо-Комсомольское, Русское, Западно-Мессояхское и Тазовское. Всего в этом регионе открыто 129 месторождений нефти, из которых в разработке находятся 26. Разрабатываемые ямало-ненецкие месторождения содержат в себе 42 процента всех разведанных ра данный момент нефтяных запасов страны. С севера территория ЯНАО омывается Карским морем, акватория которого является непосредственным продолжением Западно-Сибирской нефте и газоносной провинции.

Богатейший ресурсный потенциал Карского моря подтверждают данные пробного бурения, которое провели еще в 1989-ом году, которые привели к открытию двух гигантских газовых месторождений – Русановского и Ленинградского. Нет никаких сомнений, что в ближайшем будущем освоение именно ресурсных запасов Карского моря будет обеспечиваться созданной в ЯНАО инфраструктурой.

Третьим по значимости нефтедобывающим центром России в Западной Сибири является Томская область.

Здесь в разработке находятся 18-ть из 84-х разведанных месторождений нефти, самыми крупными из которых являются Первомайское, Советское, Игольско-Таловое и Лугинецкое. Уровень средней выработанности первоначальных запасов всех уже открытых промыслов составляет примерно 30 процентов, а выработанность вышеуказанных крупных месторожденийнаходится на уровне 17,58 процентов.

Стоит сказать, что объем еще не разведанных нефтяных ресурсов этого региона, по оценкам специалистов, сделанных на основании геологического прогноза, больше разведанных примерно в 1,8 раза. Это позволяет сделать вывод о том, что нефтедобыча в Томской области будет продолжаться еще много лет.

Остальные территориальные образования Западной Сибири в региональном балансе ресурсных запасов играют незначительную роль. На территории трех областей (южных районов Томской, в Новосибирской и Омской) обнаружено 16 месторождений с небольшими нефтезапасами, из которых лишь три (Прирахтовское в Омской, Кальчинское в Тюменской и Малоичское в Новосибирской областях) взяты в промышленную или опытную разработку. В цело геологический прогноз развития этой сырьевой базы не является оптимистичным.

Немного истории

Впервые мощный фонтан газа на этой территории ударил из скважины, пробуренной поблизости от посёлка Берёзово еще в 1953 году.

Этот триумф советских добытчиков стимулировал дальнейшие разведочные работы. Одно за другим стали открываться западно-сибирские нефтяные и газовые месторождения. В 1960-ои году открыли первое месторождение – Трёхозёрное, в 1961-ом – Мегионское и Усть–Балыкское, в 1962-ом года – Советское и Западно-Сургутское. Далее открытия продолжились: 1964-ый год ознаменовался открытием Правдинского, 1965-ый год – Мамонтовского и Самотлорского месторождений нефти.

Примерно три десятилетия тому назад Западно-Сибирский регион занял лидирующую позицию по общему объему добычи нефти и газа в нашей стране, и с тех пор удерживает свои позиции в этой отрасли.

На данный момент здесь добывают 66 процентов всей российской нефти (включая газовый конденсат) и 92 процента российского природного газа.

Ежегодное в мире потребляется больше 14-ти миллиардов тонн условного топлива, из которых 35 процентов – это нефтепродукты, а более 25-ти процентов – природный газ. И эта цифра постоянно растет.

Источник

Нефтегазовый резерв Западной Сибири

Арктические районы Сибири с точки зрения геологии и геофизики — один из немногих слабоизученных российских регионов. Целенаправленные исследования этой территории проводились почти полвека назад. Однако именно здесь, вблизи северных границ страны, сосредоточены значительные запасы нефти и газа.

В течение двух лет ученые из Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН проводили комплексное изучение Енисей-Хатангского регионального прогиба с использованием самых современных подходов. В результате обобщения огромного массива данных в западной части исследуемой территории были выявлены толщи, способные производить большие объемы нефти и определены очаги генерации, пути миграции и зоны аккумуляции жидких углеводородов.

Целенаправленное проведение геологоразведочных работ в этом регионе позволит существенно нарастить минерально-сырьевую базу России и уже через 10-20 лет довести добычу нефти в этом регионе до 10 млн тонн

В Институте нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН проведен комплекс геологических, геохимических, литологических, петрофизических и других исследований Енисей-Хатангского регионального прогиба, который является крупнейшим научным обобщением по геологии и нефтегазоносности южной части полуострова Таймыр за последние 40 лет.

Енисей-Хатангский региональный прогиб расположен в арктических районах Сибири и является одним из немногих слабоизученных регионов России, высокоперспективных для открытия месторождений нефти и газа. В географическом отношении район исследований расположен в южной части полуострова Таймыр, на территории Красноярского края.

Целенаправленные геолого-геофизические исследования Енисей-Хатангского регионального прогиба проводились главным образом в 50—80-х гг. прошлого столетия. Значительный вклад в его изучение внесли И. С. Грамберг, А. Э. Конторович, В. Д. Накоряков, Л. Л. Кузнецов, В. Н. Сакс, В. Г. Сибгатулин, Б. А. Соколов, Д. С. Сороков и Д. Б. Тальвирский. На этом этапе исследований были выявлены основные особенности геологического и тектонического строения Енисей-Хатангского регионального прогиба, определено его взаимодействие с обрамляющими структурами и выполнены первые оценки перспектив нефтегазоносности. В последующие десятилетия геологоразведочные работы в этом регионе носили несистемный, фрагментарный характер, а накопленный геолого-геофизический материал не анализировался на современном научном уровне.

В настоящее время геологическое изучение арктических районов Сибири возобновлено. В Енисей-Хатангском региональном прогибе выполняются сейсморазведочные работы в рамках программ Федерального агентства по недропользованию. Активное участие в изучении региона принимают крупнейшие отечественные компании ОАО «Роснефть» и ОАО «Газпром». В 2009 г. компанией ОАО «Роснефть» в этом районе открыто Байкаловское нефтегазоконденсатное месторождение.

Проведенный Институтом нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН в 2008—2009 гг. комплекс геологических, геохимических, литологических, петрофизических и других исследований, включающий всесторонний анализ геолого-геофизических материалов, является крупнейшим научным обобщением по геологии и нефтегазоносности Енисей-Хатангского регионального прогиба за последние 40 лет.

Сам прогиб традиционно рассматривается в составе Сибирской платформы, в административном плане охватывающей большую часть Красноярского края, Иркутскую область и Республику Саха (Якутия). В рамках существующих тектонических схем на западе он граничит с Западно-Сибирской геосинеклизой, на севере – с Таймырской складчатой областью, на юге – с Курейской синеклизой, на востоке – с Анабаро-Хатангской седловиной.

На территории древней Сибирской платформы месторождения нефти и газа сосредоточены в рифейских, вендских и нижнекембрийских отложениях, возраст которых составляет 540—850 млн лет. Ловушки, контролирующие эти залежи, связаны с песчаными и карбонатными горизонтами и имеют чрезвычайно сложное геологическое строение. Поиск, разведка и эксплуатация венд-кембрийских нефтегазовых месторождений требует разработки новых, нетрадиционных методических подходов и технологий.

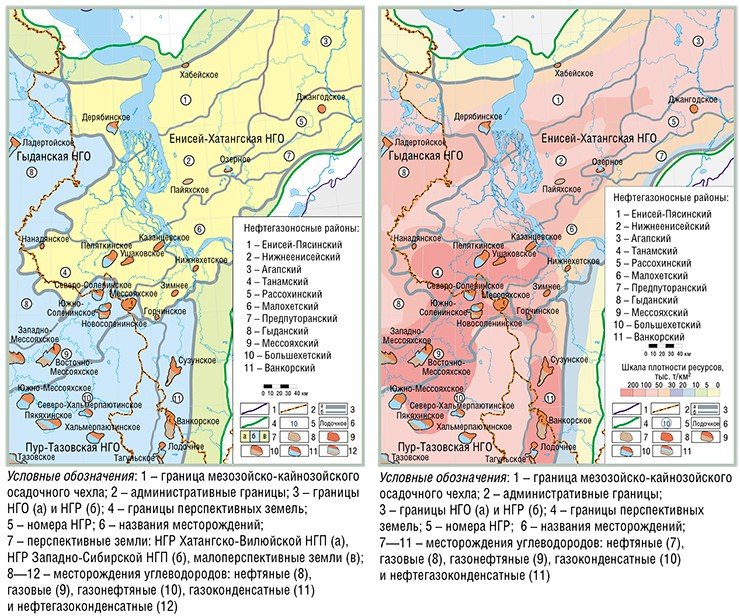

Енисей-Хатангский региональный прогиб в нефтегазоносном отношении выделен в составе одноименной нефтегазоносной области (НГО), граничащей на западе с Гыданской НГО, входящей в состав Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции (НГП). В пределах Енисей-Хатангской НГО в настоящее время открыто 17 месторождений нефти и газа. Большая часть залежей углеводородов в этом регионе сконцентрирована в меловых песчаных горизонтах, возраст которых составляет 95—145 млн лет; три месторождения приурочены к средне-, верхнеюрским отложениям, формирование которых происходило 145—170 млн лет назад. Большинство месторождений газовые и газоконденсатные. Нефтяные залежи открыты в меловых отложениях на Пайяхской, Новосоленинской и Байкаловской площадях.

Таким образом, несмотря на тектоническую приуроченность Енисей-Хатангского регионального прогиба к древней Сибирской платформе, интерес в отношении нефтегазоносности здесь представляют более молодые стратиграфические уровни, с которыми связаны основные запасы и ресурсы углеводородов на территории Западной Сибири.

В Западно-Сибирской НГП большая часть залежей углеводородов сконцентрирована в мезозойских песчаных пластах и контролируется локальными поднятиями и структурно-литологическими ловушками, имеющими более простое геологическое строение, чем на Сибирской платформе. Методика поиска и разведки этих объектов в Западно-Сибирском регионе отрабатывалась на протяжении полувека, и в настоящее время ловушки этого типа надежно выявляются сейсмическими методами. Аналогичные объекты, перспективные на наличие нефти и газа, получили развитие и в Енисей-Хатангском региональном прогибе.

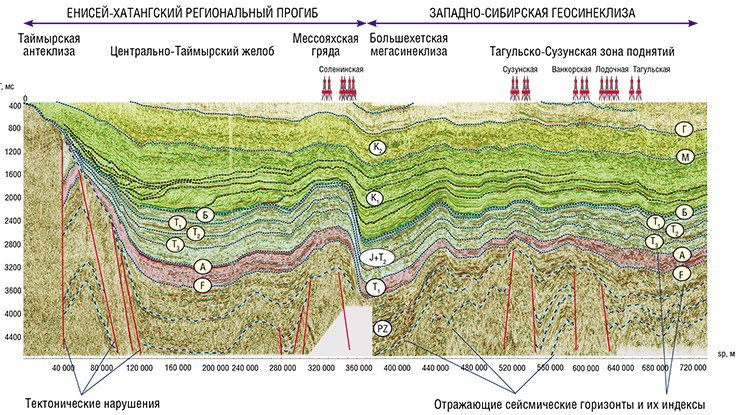

Строение нефтегазоперспективной части геологического разреза Енисей-Хатангского регионального прогиба имеет свои особенности. В мезозойско-кайнозойском осадочном чехле рассматриваемой территории выделяются три регионально нефтегазоносных мегакомплекса осадочных пород: юрский, неокомский (берриас-нижнеаптский) и апт-альб-сеноманский (J, K1 и K2 соответственно).

Все мезозойско-кайнозойские нефтегазоперспективные мегакомплексы контролируются в кровле регионально развитыми глинистыми покрышками (флюидоупорами), к которым приурочены отражающие сейсмические горизонты. В качестве самостоятельного нефтегазоперспективного комплекса выступают палеозойские отложения (PZ), которые в Енисей-Хатангском региональном прогибе и на сопредельных территориях Западной Сибири представлены нормально-осадочными платформенными отложениями.

В северных и арктических районах Западной Сибири получили развитие многочисленные месторождения с гигантскими запасами газа. В то же время в рассматриваемой провинции, как и в других НГП России, остро стоит проблема поиска жидких углеводородов. Исследования, проведенные специалистами ИНГГ СО РАН, показали, что в западной части Енисей-Хатангского регионального прогиба в разрезах средне-, верхнеюрских и неокомских отложений присутствуют толщи, способные производить большие объемы нефти. В рамках проведенных исследований выделены очаги генерации жидких углеводородов, показаны пути их миграции и спрогнозированы зоны аккумуляции.

Комплексный анализ полученных материалов позволил выполнить количественную оценку ресурсов нефти, газа и конденсата исследуемой территории, построить карту плотностей ресурсов углеводородов, оценить состояние недропользования, разработать рекомендации по развитию геологоразведочных работ и лицензированию недр.

Согласно выполненной в ИНГГ СО РАН количественной оценке начальные геологические ресурсы углеводородов, сконцентрированных в мезозойских отложениях Енисей-Хатангской НГО, составляют 11 млрд т, извлекаемые – 7 млрд т.

Целенаправленное проведение геологоразведочных работ в этом регионе позволит перевести эти ресурсы в запасы промышленных категорий, существенно нарастить минерально-сырьевую базу России и уже через 10—20 лет довести добычу нефти и газа в этом регионе до 10 млн т и 30—40 млрд м 3 соответственно.

Геология нефти и газа Сибирской платформы / А. С. Анциферов, В. Е. Бакин, И. П. Варламов и др. Под ред. А. Э. Конторовича, В. С. Суркова, А. А. Трофимука. – М.: Недра, 1981. 552 с.

Конторович А. Э., Гребенюк В. В., Кузнецов Л. Л. и др. Нефтегазоносные бассейны и регионы Сибири. В 8 вып. Вып. 3. Енисей-Хатангский бассейн. Новосибирск, ОИГГМ СО РАН, 1994. 71 с.

Чл.-кор. РАН, д. г.-м. н. В. А. Конторович, к. г.-м. н. С. В. Ершов (Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А.Трофимука СО РАН, Новосибирск)

Источник