- Недостаточность мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне

- МРТ сосудов головного мозга, что показывает?

- Заболевания сосудов головного мозга

- Виды МРТ головного мозга с сосудами

- Как делают МРТ сосудов головного мозга?

- МРТ сосудов головного мозга — показания и противопоказания

- Подготовка к МРТ сосудов головного мозга

- Результаты МРТ сосудов головного мозга

- Кроме МРТ, как проверить сосуды головы?

Недостаточность мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне

Одной из частых причин возникновения головокружения является недостаточность мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне (ВББ), которая может протекать в виде хронической ишемии, преходящих нарушений мозгового кровообращения или в виде инсультов.

Патогенез

Основными причинами ишемических изменений при данной патологии являются факторы, ограничивающие приток крови в вертебрально-базилярную систему или же способствующие избыточному оттоку из нее в другие сосудистые бассейны. Патогенез недостаточности мозгового кровообращения в ВББ может охватывать крайне широкий спектр изменений. Наряду с патологией сосудов вертебрально-базиллярной системы (стенозы и окклюзии) вследствие атеросклероза, большое значение имеют экстравазальные факторы. Например, возможен тромбоз позвоночной артерии, обусловленный диссекцией артерии при хлыстовой или иной травме шеи, неадекватных мануальных манипуляциях на шейном отделе позвоночника.

|

| Аномалия Киммерли |

К числу других причин относятся также патологические извитости, врожденные нарушения развития в виде гипо- и аплазии позвоночной артерии, аномалия Киммерли. При наличии последней при повороте головы происходят перегиб и компрессия позвоночной артерии с ее возможной травматизацией.

Также значимое влияние на кровоток в вертебрально-базилярном бассейне могут оказывать такие патологические состояния, как аномалия Клиппеля-Фейля-Шпренгеля, незаращение задней дужки атланта, седловидная гиперплазия боковых масс атланта, недоразвитие суставных отростков шейных позвонков, шейные ребра, “steal”-синдром (подключично-позвоночное обкрадывание) и ряд других. Кроме того, часто возникает закупорка сосудов тромбом, сформировавшимся и мигрировавшим в бассейн позвоночной или базилярной артерии из полости сердца.

Необходимо, однако, отметить, что большинство из перечисленных факторов значимы именно для острой сосудистой катастрофы, манифестирующей головокружением, – преходящих нарушений мозгового кровообращения или инсультов. Системного головокружения (т.е., когда у человека возникает ощущение падения, перемещения в пространстве, что сопровождается тошнотой и рвотой) при хронической недостаточности мозгового кровообращения не бывает никогда, а под несистемным чаще всего маскируется тревога, депрессия, ортостатическая гипотензия, метаболические расстройства (гипо-, гипергликемия), лекарственное головокружение, нарушения внимания, зрения и пр., которые требуют адекватной диагностики и лечения.

Клинические проявления

Ядром клинической картины при преходящих нарушениях мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне являются эпизоды головокружения, часто сопровождающиеся тошнотой, рвотой, неустойчивостью при ходьбе и стоянии, шумом, ощущением заложенности в ушах, вегетативными расстройствами в виде профузного пота, тахикардии, побледнения или же наоборот покраснения кожи лица, длительностью от нескольких минут до нескольких часов. Также могут наблюдаться нарушения слуха (преимущественно снижение) и зрения («мушки» перед глазами, «затуманивание зрения», “нечеткость картины”). Крайне драматичными для больных являются внезапные падения без потери сознания («дроп-атаки», синдром Унтерхарншайдта), представляющие собой острое нарушение кровообращения в ретикулярной формации ствола мозга и возникающие обычно при резких поворотах или запрокидывании головы.

Инсульты в вертебрально-базилярном бассейне характеризуются быстрым началом (от появления первых симптомов до их максимального развития проходит не более 5 мин, обычно менее 2 мин), а также следующей неврологической симптоматикой:

- двигательные нарушения: слабость, неловкость движений или паралич конечностей;

- расстройства чувствительности: потеря чувствительности или парестезии конечностей и лица;

- нарушение зрения в виде двоения, выпадения полей зрения;

- нарушение равновесия, неустойчивость

- нарушение глотания и четкости речи.

Особой формой острого нарушения мозгового кровообращения в ВББ является инсульт “лучника” (bowhunter’s stroke), связанный с механической компрессией позвоночной артерии на уровне шейного отдела позвоночника при крайнем повороте головы в сторону.

Механическая компрессия позвоночной артерии на уровне шейного отдела позвоночника,

лежащая в основе развития инсульта “лучника”.

Механизм развития такого инсульта объясняется натяжением артерии при повороте головы, сопровождающимся надрывом интимы сосуда (диссекцией) особенно у больных с патологическими изменениями артерий.

Диагностика

При диагностике недостаточности мозгового кровообращения в ВББ необходимо учитывать, что симптомы заболевания зачастую неспецифичны и могут быть следствием другой неврологической или иной патологии, что требует тщательного сбора жалоб пациента, изучения анамнеза заболевания, физикального и инструментального обследований для выявления главной причины его развития. Ведущую роль в диагностике клинически значимых изменений кровотока в вертебрально-базилярном бассейне в настоящее время играют нейровизуализационные методы исследования головного мозга (МРТ и КТ), а также ультразвуковая допплерография и дуплексное сканирование с ЦДК, позволяющие неинвазивно и сравнительно дешево оценить структуру и проходимость сосудистого русла.

Важно отметить, что дифференциальная диагностика между головокружением, вызванным поражением мозжечка и/или ствола головного мозга (центрального) и возникающим при нарушении функции вестибулярного аппарата или вестибулярного нерва (периферического), не всегда проста. С одной стороны очень часто за инсульт принимаются такие состояния как доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение, в то же самое время иногда пациенты с острой сосудистой недостаточностью в ВББ ошибочно проходят лечение по поводу “шейного остеохондроза c вестибулопатическим синдромом” у мануальных терапевтов и остеопатов с развитием соответствующих осложнений.

Лечение

В случае остро возникшего неврологического дефицита (альтернирующих синдромов, мозжечковой недостаточности, «негативных» скотом и т. д.) пациент должен быть в экстренном порядке госпитализирован в региональный сосудистый центр или неврологическое отделение для исключения инсульта в ВББ. При его подтверждении лечение производится согласно актуальным в настоящее время руководствам и рекомендациям.

При головокружении на фоне хронической недостаточности мозгового кровообращения в ВББ основное внимание уделяется препаратам, улучшающим кровообращение головного мозга за счет вазодилатирующего и реопозитивного действия (винпоцетин, циннаризин, бетагистин и др.). Большое значение имеет адекватная коррекция артериального давления, профилактика тромбообразования при различных нарушениях сердечного ритма.

Источник

МРТ сосудов головного мозга, что показывает?

По венам и артериям кровь поступает во все ткани человеческого организма и разносит кислород. Наиболее активным потребителем последнего является головной мозг. Сосуды органа обеспечивают бесперебойное питание нервных клеток и их корректную работу. Малейшие изменения в этом гомеостазе чреваты заболеваниями. С помощью МРТ сосудов головного мозга, что показывает нарушения кровообращения, можно выявлять различные патологии церебральных артерий и вен разного калибра. МР-ангиография высокоинформативная неинвазивная процедура, по описаниям (результатам) которой врачи подбирают максимально эффективное лечение.

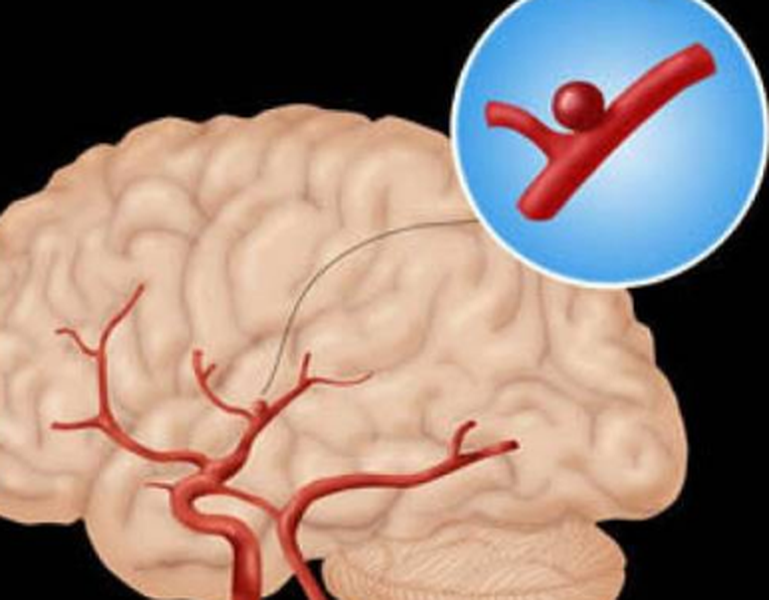

Заболевания сосудов головного мозга

Сосудистые патологии мозга являются причиной 15% смертей в экономически развитых государствах. Подобные заболевания занимают лидирующие позиции в структуре смертности населения.

Врачи уделяют огромное внимание диагностике заболеваний сосудов головного мозга, способных привести к острым нарушениям церебрального кровообращения. К таковым относят:

- сосудистые опухоли (ангиомы);

- атеросклероз;

- сужение просвета (стеноз) сосудов;

- аневризмы (патологическое расширение артерий);

- васкулит (воспаление стенок сосудов);

- артерио-венозные мальформации;

- дурально-венозные фистулы;

- артерио-синусные соустья;

- тромбоз и эмболия;

- аномалии развития сосудов;

- вазоспазм.

Информация об особенностях кровоснабжения необходима для составления прогнозов и плана лечения после инсульта, черепно-мозговых травм, при опухолевых заболеваниях, патологиях органов зрения и слуха, эпилепсии, деменции и др.

Виды МРТ головного мозга с сосудами

Для МР-ангиографии ( сокращенно такой вид магнитно-резонансной томографии называется МРА) без контраста используют специальные режимы, которые помогают четко визуализировать строение церебральных сосудов, выявить малейшие изменения в их анатомии и топографии, определить просвет и наличие/отсутствие стеноза, отличить быстрый и медленный кровоток. При необходимости исследование может быть проведено вместе с контрастированием для еще более детального изучения структур.

Существует три разновидности МР-ангиографии в зависимости от импульсных последовательностей:

1. Времяпролетная МРА используется для исследования артерий головного мозга. Специалисты получают срезы, направленные к току крови перпендикулярно.

2. Фазово-контрастная ангиография применяется для изучения артерий шеи и церебральных вен. С помощью метода можно оценить скорость движения крови.

3. 4D-ангиография — самая быстрая из всех МРА. Помогает разделить венозный и артериальный ток крови. Применяется для изучения мальформаций, фистул.

Разновидности часто сочетают, дополняют МРТ артерий шеи. Оптимальный вид МРТ головного мозга с сосудами выбирает лечащий врач. Доктор лучевой диагностики может посоветовать применить контраст, если обычные снимки получились недостаточно информативными.

Как делают МРТ сосудов головного мозга?

Порядок проведения МРА следующий:

- Обследуемый ложится на платформу томографа. Чтобы обеспечить полную неподвижность, лаборант фиксирует его тело ремнями, а положение головы — валиками. Транспортер перемещается до тех пор, пока область головного мозга не окажется в центре рамки томографа. Устройство издает шум в процессе работы, поэтому лаборант предлагает человеку воспользоваться берушами или наушниками для прослушивания музыки.

- Рентген-техник выходит в другой кабинет, проверяет исправность громкой связи, напоминает пациенту о необходимости лежать неподвижно пока происходит сканирование. МРТ с контрастом отличается тем, что сначала делают нативные снимки, а затем вводят препарат и возобновляют исследование. Обычная ангиография занимает около 15 минут, контрастирование продляет процедуру до 30-35 минут.

- По завершении сканирования пациенту возвращают его личные вещи и предлагают подождать результатов.

Заключение врача-рентгенолога выдают в распечатанном виде, снимки — записанными на информационном носителе. Время подготовки протоколов составляет от 15 до 60 минут. Доктор расшифровывает снимки, однако не имеет права ставить диагноз, назначать терапию или делать прогнозы. Этим занимается лечащий врач. При необходимости рентгенолог дает пояснения пациенту по снимкам или рекомендует, к какому специалисту обратиться.

Результаты могут отправить по электронной почте, если Вы указали адрес в документах перед прохождением исследования. Оригинал заключения можно забрать в любой другой день, однако в данном случае пациент не сможет получить пояснения врача-рентгенолога.

Диагностическая клиника «Магнит» предоставляет услугу «Второе мнение». По желанию пациента еще один врач может проанализировать полученные результаты, вынести свое заключение или дополнить уже имеющееся. Получить “Второе мнение” могут и те, кто проходил диагностику в иных лечебно-профилактических учреждениях. Услуга уместна при недоверии больного, в спорных клинических случаях, при тяжелых патологиях с длительным анамнезом, а также при оценке динамических изменений. «Второе мнение» позволяет снизить риск ошибок при постановке диагноза.

МРТ сосудов головного мозга — показания и противопоказания

Сканирование проводят по рекомендации доктора. Результаты исследования могут потребоваться для составления полной клинической картины уже диагностированного заболевания, изучения последствий травмы, выявления причин хронического плохого самочувствия, подтверждения подозрений врача.

МРТ сосудов головного мозга нужно сделать, если у человека есть жалобы на:

- повторяющиеся обмороки;

- прогрессирующее ухудшение зрения или слуха;

- постоянные головокружения;

- головные боли невыясненного генеза;

- шум, особенно пульсирующий, в ушах или в голове (звон, свист, писк);

- судороги;

- нарушения чувствительности и движений в конечностях, туловище, лице;

- расстройства сна (бессонница, проблемы с засыпанием, ночные пробуждения);

- частые носовые кровотечения;

- нарушения памяти;

- потери равновесия, нескоординированность движений;

- остро возникший экзофтальм (выпячивание глазного яблока);

- признаки внутричерепной гипертензии.

Обследование может потребоваться на этапе планирования операции, после хирургического вмешательства, для наблюдения за болезнью в динамике (опухоли, атеросклероз, тромбоз и пр.), а также для контроля эффективности назначенной терапии. Обычно процедуру проходят в плановом порядке.

Противопоказаниями для МРТ сосудов головного мозга является наличие у пациента металлических имплантатов (кардиостимулятора, кровоостанавливающих клипс, протезов и пр.). Если в исследуемой области есть инородные тела из титана (пластина, зубные протезы), необходимо предоставить документ, который подтверждает материал. Соответствующую выписку можно получить в клинике, где проводили операцию.

На результаты сканирования могут негативно повлиять брекет-системы, устройства для коррекции слуха. О них необходимо уведомить рентген-техника перед процедурой.

Следующие состояния считают относительными противопоказаниями:

- первый триместр беременности;

- вес более 120 кг;

- боязнь замкнутого пространства;

- неврологические расстройства, сопровождающиеся неконтролируемыми движениями тела;

- выраженный болевой синдром.

При наличии клаустрофобии или избыточного веса (если масса тела пациента превышает грузоподъемность транспортера томографа) можно выполнить исследование на устройстве открытого типа, однако такие аппараты обладают меньшей точностью (по сравнению с контурными).

При остром болевом синдроме, гиперкинезах (когда человек не может контролировать движения) предлагают пройти диагностику в условиях больницы под седацией.

Необходимо учитывать, как проводится МРТ сосудов головного мозга: с выполнением контрастирования количество противопоказаний не увеличивается, за исключением женщин в период вынашивания ребенка. Последней категории пациентов нельзя использовать даже безопасные препараты на основе хелатов гадолиния. Обычно индикаторы хорошо переносятся, но для уменьшения вегетативных реакций пациенту нужен легкий прием пищи за 45 минут до сканирования.

Подготовка к МРТ сосудов головного мозга

Обследование не требует от пациента специальных действий накануне. Нет необходимости отменять лекарственные препараты, соблюдать диету или особый режим дня.

При исследовании кровеносных сосудов с контрастом стоит перекусить за три четверти часа до сканирования. Кормящим мамам нужно сделать запас грудного молока на 2 кормления, которые придется пропустить после процедуры.

В клинику стоит прийти за 10-15 минут до назначенного времени для заполнения документов и подготовки к сканированию. При себе нужно иметь паспорт, направление от врача, заключения и снимки после прошлых подобных исследований, если такие проводились. Человек должен предупредить рентген-лаборанта о:

- всех своих болезнях;

- непереносимости лекарств;

- наличии клаустрофобии;

- присутствии металлических и электронных устройств в органах и тканях (кардиостимуляторы, протезы и пр);

- татуировках.

Перед сканированием пациент снимает с себя все украшения и предметы одежды с металлическими элементами, включая очки, пирсинг, зубные протезы, заколки. Электронные устройства (телефон, часы, слуховой аппарат) также придется оставить за пределами кабинета МРТ.

Перед началом сканирования лаборант даст пациенту в руки кнопку для экстренной связи. Ее нужно нажать в случае любого дискомфорта (головокружение, тошнота, нарушения сознания, паника и пр.). Как только человек даст сигнал, исследование будет приостановлено и рентгенолог придет на помощь. Кнопка выглядит, как резиновая груша и вызов лаборанта происходит в считанные секунды.

Результаты МРТ сосудов головного мозга

Подобное сканирование артерий и вен дает информацию в виде снимков в трех плоскостях, а с помощью 3D-моделирования можно получить объемные изображения. Оценивая контуры на слайдах, врач-рентгенолог заметит любые отклонения от нормы и опишет их в заключении. Во время анализа снимков могут быть обнаружены:

- новообразования (косвенно) и особенности их кровоснабжения;

- повреждения (разрывы) сосудов;

- участки патологического сужения просвета и извитость хода артерий или вен;

- локализацию и размеры тромбов, эмболов;

- признаки атеросклероза;

- истончение и деформация стенок артерий (аневризмы);

- острая ишемия;

- последствия инсульта;

- изменения стенок сосудов воспалительного характера;

- артерио-венозные мальформации;

- кавернозные ангиомы;

- вазоспазм и др.

Визуализация кровеносных сосудов дает более глубокое понимание о процессах, происходящих в клетках мозга. Процедура позволяет определить истинную причину мигреней, головокружений, проблем с памятью, раскрыть патогенез серьезных заболеваний мозга. Полученная в ходе МРА информация крайне важна для подбора тактики терапии и контроля ее эффективности.

Кроме МРТ, как проверить сосуды головы?

Достоинства магнитно-резонансного сканирования вен и артерий — безболезненность, безопасность и информативность диагностической процедуры. Методику отличает минимальный перечень абсолютных противопоказаний. Однако для некоторых категорий граждан проведение МРА не представляется возможным (при наличии инсулиновой помпы или металлических осколков в теле и пр.). Альтернативный метод диагностики выбирает лечащий врач. МРТ сосудов мозга могут заменить следующими процедурами:

- КТ- или МСКТ-ангиография. Эти способы базируются на ионизирующем излучении. Хотя вещество головного мозга лучше видно при МРТ, разница в том, что данные методы более информативны в отношении состояния сосудов, чем МР-ангиография, но их использование ограничено лучевой нагрузкой. Мультиспиральная компьютерная томография полезна для ранней диагностики геморрагического инсульта.

- УЗИ с допплерографией. Исследование применяется для оценки кровоснабжения вещества мозга (чаще у детей первого года жизни). Может назначаться взрослым при противопоказаниях к МРТ, однако существенно уступает магнитно-резонансному сканированию в плане точности и информативности.

Одно из важных отличий ультразвуковой диагностики в том, что она менее объективна, поскольку дает нечеткое изображение внутренних структур. Скорость кровотока оценивает компьютерная программа. В определенных случаях приходится проводить несколько исследований и бывают ситуации, когда мнения всех диагностов различны.

По жизненным показаниям детям, а также пациентам с психическими или неврологическими заболеваниями, МРТ проводят под наркозом.

Источник