- Правописание слова «пловец»: правило чередования гласных, примеры употребления

- Объяснение правил

- О силе гласных

- Значение

- Грамматика

- Как проверить окончание глагола: правила написания, способы проверки

- Глагол в русском языке

- Что такое окончание в русском языке?

- Какие окончания встречаются в глаголах?

- Правила написания части речи с приставкой

- Проверка правописания глаголов

- Как пишутся гласные звуки в окончаниях?

- Написание окончаний по спряжению глаголов

- Глаголы-исключения: что нужно запомнить

- Алгоритм выбора окончания при написании глаголов

Правописание слова «пловец»: правило чередования гласных, примеры употребления

Слово «пловец» во всех формах правильно пишется с корнем на «о»: «Неважный он пловец, еле на воде держится»; «В нашем новом бассейне созданы все условия для круглогодичной тренировки пловцов»; «Она сильная пловчиха, переплывает широкую реку по косой против течения». Ударение падает на следующую после корня «плов-» гласную.

- Под ударением только «а»: пла́вание,пла́вно, пла́вать, пла́вность.

- В безударной позиции «о», если сразу за корнем через согласную идёт ударная «е»: плове́ц. То же самое – в женском роде: пловчи́ха. Это, в сущности, социальный пережиток, женский и средний (общий) роды считаются словоформами мужского (подробнее см. ниже).

- В остальных случаях опять «а»: плавни́к, плавуне́ц, плаву́честь, плаву́чий.

Также возможная причина ошибок – заимствование из других восточнославянских языков с потерей мягкого знака в конце, но в них это слово произносится (в русском звучании) как «плавэ́ць» (ударение на «э»). И это, вместе с «плавучесть», «плавуне́ц» (ударение на «е» через слог от корня), «плави́льщик» (ударение на первую «и»), и т.п. объясняет причину смены гласной в корнях «плав-»/«плов-» при уходе с них ударения: в словах подобного строения наблюдается своего рода «борьба за первенство» трёх самых сильных гласных русского языка «а», «е» и «о». Сильных фонетически, по лёгкости произношения и распознавания на слух. Самая сильная из них «е», затем «о» и «а». «Сильные» гласные как бы стремятся оттянуть ударение на себя, что фонетически дополнительно усиливает данную гласную.

Объяснение правил

Согласно указанному выше признаку гласных звуков – «фонетической силе» – в процессе словообразования ударение может переходить с корня исходного слова (в нашем случае это глагол «пла́вать») на суффикс («плаву́чий») или окончание («плове́ц»). «Уплывание» ударения позволяет слушателю легче распознать, что слышимое им слово уже другое или даже иная часть речи. Но уход ударения с корня снижает общую разборчивость слова, и тут начинает играть существенную роль «фонетическое обрамление» значащей гласной односложного корня согласными. Поэтому:

- Если его (слова) часть с «е» в ударной позиции следует непосредственно за исходным корнем «плав-», то гласная «а» в корне заменяется на более сильную: «пла́вать» – «плове́ц».

- «а» в ударном корне не меняется, так как, находясь под ударением, она «пересиливает» безударные «е» и «о»: «напла́вом», «пла́вание», «пла́вающий», «пла́вен» (ход чего-то), «пла́вно».

- Когда в следующей за корнем ударной позиции стоит гласная слабее «о», «а» и «е», то корневая гласная также не меняется: «плави́льщик»,«плаву́чий», «сплави́на».

- Если же ударная позиция уходит дальше от корня и располагается через слог с заведомо менее сильной гласной, или отделяется от корня парой согласных, то и гласная в корне остаётся той же самой: «плавни́к», «плавуне́ц», «сплавно́й».

- Указанные правила действуют на каждое отдельное слово во всех его словоформах (личных для глаголов, падежных для существительных и прилагательных). То есть, если, к примеру, в «пловец» корень «плов-», то им он и остаётся во всех числах и падежах мужского и женского родов (соответствующего среднего рода нет), см. далее.

Кажущимся исключением является слово «поплаво́к». Но в нём действует так называемое «правило уравновешивания». Мы ведь произносим и читаем слева направо? Безударное, но первое в порядке восприятия «о» по силе соперничает с ударным последним. Безударное «а» оказывается, так сказать, в позиции смыслового равновесия, и заменять его ради разборчивости на гласную посильнее нет нужды.

О силе гласных

«а» это фактически придыхание, выдох, очень лёгкий для произношения, но нередко теряющийся в посторонних шумах; «о» произносится с незначительным напряжением («губы трубочкой»), однако разбираемо намного лучше «а» (значительная часть его звукового спектра приходится на область наилучшей слышимости); «е» лучше всего пробивается сквозь шумы (спектр чёткий) и задействует самую чувствительную часть слухового аппарата.

Примечание: к словам с корнем на слабые гласные приведенные правила не относятся («плыть» – «плывун») .

Значение

Русское существительное «пловец» употребляется в следующих значениях:

- Некто живой плавающий: «Что это там за пловец у самого волнореза бултыхается? Идиот, волна же! Того и гляди, об бетон башкой шваркнет! Передай на дежурную шлюпку – подобрать, и сюда на беседу!» (из разговора спасателей на пляже). Частичные синонимы (уменьшительные (к мелким плавающим животным); к людям большей частью пренебрежительные) «плавунчик», «плавунец».

- Спортсмен, занимающийся плаванием: «Пловецдисквалифицирован Международным Олимпийским комитетом за допинг, хотя на родине обнаруженный в его анализах препарат не считается запрещённым». Частичные синонимы «ныряльщик», «дайвер» (к спортсменам, занимающимся подводным плаванием).

- В военном деле боевой пловец – военнослужащий спецконтингента, специализирующийся на подводных боевых и диверсионных операциях, проводимых в легководолазном снаряжении: «Родоначальником боевых пловцов как особого рода спецвойск считается Юнио Валерио Шипионе Боргезе (князь Боргезе, Чёрный князь, Чёрный Принц)».

- В поэтической речи и в старой морской терминологии – моряк или неопознанное судно: «Что то за пловец? / Корсар, похоже. / Свистайте всех наверх! / Готовить пушки к бою!». Частичные синонимы те же, что и по п. 1.

Грамматика

Слово «пловец» – имя существительное мужского рода 2-го склонения «по-школьному» (I склонения в академической лингвистике). Состоит из корня «плов-» и суффикса «-ец» (окончание единственного числа именительного падежа нулевое). Постановка ударения и разделение для переноса пло-ве́ц. Склоняется, однако, нетипичным образом, в падежных формах наличествует выпадение гласной из суффикса (основы):

- Именительный: плове́ц (ед. ч.); пловцы́ (мн. ч.).

- Родительный: пловца́ (ед. ч.); пловцо́в (мн. ч.).

- Дательный: пловцу́ (ед. ч.); пловца́м (мн. ч.).

- Винительный пловца́ (ед. ч.); пловцо́в (мн. ч.).

- Творительный: пловцо́м (ед. ч.); пловца́ми (мн. ч.).

- Предложный: пловце́ (ед. ч.); пловца́х (мн. ч.).

Примечание: слово «пло́вец» (ударение на «о») также уменьшительно-ласкательное от «плов» (кушанье). Склоняется аналогично.

Источник

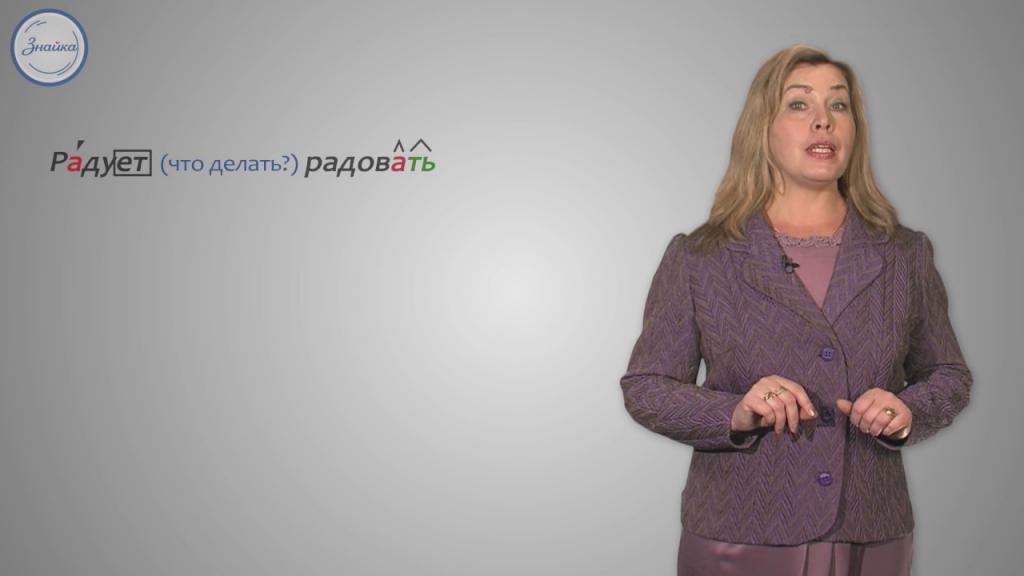

Как проверить окончание глагола: правила написания, способы проверки

Русский язык всегда был и остается неотъемлемой частью культуры нашего народа. Знание правил поможет сделать речь богатой и насыщенной. Большое значение имеют самостоятельные части речи, в особенности глаголы. Изучение языка начинается в школе. Важно запомнить правила, чтобы не совершать ошибок при написании и составлении предложений. Как проверить окончание глагола? Ответ на этот вопрос будет предоставлен в статье.

Глагол в русском языке

Самостоятельная часть речи отвечает на вопросы действия предмета, обозначает состояние, выступает сказуемым. Постоянный признак – вид. Он может быть совершенным, кода действие выполнено, и несовершенным, если его еще не закончили. Все признаки, относящиеся к глаголу, учитывают при определении окончаний.

Возвратность является еще одним признаком глагола, на что указывает суффикс –ся или –сь. Он стоит после морфемы, поэтому называется постфиксом. Переходность – это признак части речи, когда глагол сочетается с местоимением или существительным. Например: люблю (что?) молоко. При непереходности действие на предмет не переходит. Возвратные глаголы всегда являются таковыми (подниматься в гору).

Спряжение – это изменение по лицам и числам. В русском языке существует I и II вид. Часть речи представлена несколькими формами, поэтому важно знать, как проверить окончание глагола. Сюда относится инфинитив (смотреть), причастие (сверкающий), деепричастием (посмотрев), спрягаемые виды (видел). Часть речи отвечает на вопрос что делать? (при несовершенном виде), что сделать? (при совершенном). В русском языке есть отглагольные формы, которые выступают второстепенными членами.

В зависимости от речевой ситуации подбирают нужные формы глаголов. Спрягаемые имеют наклонение, у инфинитива и деепричастия нет числа, в прошедшем времени и сослагательном наклонении имеют род. Формы изъявительного наклонения – время.

Что такое окончание в русском языке?

Прежде чем узнать, как проверить окончание глагола, необходимо понимать, что представляет собой морфема и для чего она служит. Часть слова, которая изменяется, выражает грамматическое значение лица и числа у глаголов. Например, «прыгаю» стоит в 1-м лице в единственном числе. «Прыгаешь» — 1-е лицо, единственное число, «прыгаете» — 2-е лицо, множественное число. Найти окончание не сложно: необходимо склонять или спрягать слово. Изменяемая часть и будет окончанием.

Личная форма тесно связана с лицом, выполняющим действия. Употребляется с существительным и местоимением, трудности возникают лишь при наличии безударной гласной. Для этого и понадобится знание того, как проверить безударные окончания глаголов в простых и сложных предложениях. В грамматике правила разрешают этот вопрос простым образом: глагол переводят в инфинитив.

Какие окончания встречаются в глаголах?

В русском языке различают спряжение I и II вида. В окончаниях ставится буква «е», если это первое; буква «и», если второе. При проверке безударных личных окончаний следует воспользоваться правилами. К первому спряжению относятся слова-инфинитивы с окончанием -ать, -еть, -ять, -уть, -ешь, -ем, -ете. Второе спряжение отличается словами, которые заканчиваются на -ить. В личной форме – окончания с безударными гласными –у (ю), -е. Например: копать – копаю – копаешь – копает – копаете – копаем – копают.

Личная форма глаголов II спряжения отличается окончаниями. К ним относится -и, -а(я), у(ю), -ишь, -им, -ите, -ат, -ят. Например, любить – люблю – любишь – любит – любите – любим – любят. Слова 2-го лица единственного числа имеют окончание с шипящей, после которой ставится мягкий знак (смотришь, смотришься).

Узнать, как проверить окончание глаголов –ешь, -ишь, можно, если обратить внимание на ударение. Правила помогут не совершать ошибок при написании слов, в которых ударение на окончание не падает. Нужно запомнить, что слова II спряжения выражаются глаголами-инфинитивами с окончанием на –ить.

Правила написания части речи с приставкой

У глаголов с приставкой такое же спряжение, как и у однокоренного слова без приставки. Это важно знать, чтобы понять, как проверить окончание глагола. Приставка притягивает на себя ударение. Слово «вылетит» образовали от слова «летит», в котором ударное личное окончание, что указывает на второе спряжение. Безударные буквы в словах с приставкой вы- проверяют, подбирая бесприставочный глагол (выспишься – спишь; выпьешь – пьешь).

Проверка правописания глаголов

Зная, как проверить безударные личные окончания глаголов, можно грамотно писать и общаться. Слова I спряжения с шипящими на конце проверяются ударением. Вместо буквы «о» пишется «е». Например: влечет, жжет.

Глаголы в неопределенной форме оканчиваются на -ть, -ться, -тся, -чься, -тись. Чтобы отделить слова в третьем лице от инфинитива необходимо задать вопрос. В первом случае это будет — что делает? что делается?, во втором — что делать? что сделать?

- Моему брату нравится (что делать?) учиться.

- Он хочет (что сделать?) заняться баскетболом.

Написание повелительного наклонения происходит с мягким знаком в единственном и множественном числе: сядь – сядьте, съешь – съешьте, намажь – намажься. Исключение составляют слова ляг – лягте.

Как пишутся гласные звуки в окончаниях?

Глаголы-инфинитивы и слова в прошедшем времени имеют окончания -ую, -юю в 1-м лице. Их легко отличить по имеющемуся суффиксу -ова-, -ева- (беседовать – беседую; говорить – говорю). Слова в 1-ом лице заканчиваются на –иваю, -ываю. Если их поставить в неопределенную форму в прошедшем времени, окончание будет –и, -ы, ударение на букву –а отсутствует. Например: поливаю – поливать, нажимаю – нажимать. Такая же расстановка окончаний отличается сочетанием –еваю, -евать, ударение будет падать на букву «а» (напевать – напеваю; сочетать – сочетаю).

Не все знают, что в русском языке есть разноспрягаемые глаголы. В них безударные личные окончания могут быть обоих спряжений. В группе находятся слова «бежать», «хотеть» и «чтить». Отличаются окончания в глаголах дать и есть, если изменить лицо и число, однако они не входят в группу разноспрягаемых слов.

Написание окончаний по спряжению глаголов

Настоящее и будущее время глагола подразумевает написание различных окончаний в зависимости от спряжения. Чтобы узнать, как проверить окончание глагола -ет или -ит, нужно изучить правила написания слов, которые относятся к I или II спряжению. В первом случае это будет сочетание -ет, а во втором ставится -ит.

Определяют спряжение после соотношения определенной формы с инфинитивом. Слово «прогонит» образовано от «прогнать», а «прогоняет» — от «прогонять». Повелительное наклонение легко отличить, так как в слове есть суффикс –и-, окончание –те. В повелительном наклонении происходит побуждение к действию: «Вытри пыль. Вынеси мусор». В изъявительном наклонении необходимо определить спряжение. Если это второй вид, глагол совпадет с повелительным наклонением: «Держите крепко, и полка не упадет».

Глаголы-исключения: что нужно запомнить

В русском языке не нужно проверять личные окончания в глаголах, которые не поддаются общим правилам. Сюда относятся слова-исключения и их производные, а также слова с личным окончанием во II спряжении: гнать, держать, дышать и слышать. Важно запомнить, как проверить личные окончания глаголов, чтобы они совпадали с используемыми существительными и местоимениями. Слова ставят в 1-м, 2-м и 3-м лице: я слышу, мы слышим, ты слышишь, вы слышите, он слышит, они слышат.

Если глагол имеет другое окончание, он будет I спряжения. Например, в единственном числе глагол «хотеть». Второе спряжение, если его изменить: хочет, хотим, хочу, хотят, хотите. Производные слова пишутся: гонят, держат, дышат, слышат, вертят, видят, зависят, ненавидят, обидят, смотрят, терпят. Окончания глаголов нужно выучить наизусть и запомнить, так как они не проверяются никаким правилом.

Алгоритм выбора окончания при написании глаголов

Правописание окончаний в глаголах поддается простым правилам. Первое – определить спряжение. В слове определяют ударение, которое может быть в основе или в окончании. Если присутствует приставка вы-, обозначить спряжение можно по синониму без приставки.

Когда ударение падает на окончание, сразу определяют спряжение. Если же это основа, ставят глагол в неопределенную форму. Важную роль играют три последние буквы в слове. При написании помнят об исключениях и разноспрягаемых глаголах. Это позволит не ошибиться в трудных словах, где в процессе произношения могут быть несколько вариантов.

Применение правил и четкого алгоритма позволит правильно обозначить спряжение и выбрать окончание. После этого будет правильно выбрана буква в безударном личном окончании.

Глагол – сложная часть речи, которая не подчиняется общим правилам. Применение знаний поможет в будущем избежать ошибок.

Источник