- Плавание в годы Великой Отечественной войны

- Пловцам — героям Великой Отечественной войны посвящается

- Пловцам – самые ответственные задания

- Бассейн во время блокады

- Героизм Советских пловцов

- Подвиги пловцов во время Великой Отечественной войны

- Корабли на Каспии – Каспийский морской бассейн во время ВОВ .(Часть 3-я.).

- Содержание

- Корабли на Каспии Каспийский морской бассейн во время ВОВ [ править ]

- Часть Третья – Служба, Аварии и Гибель Кораблей . [ править ]

- 1942 год [ править ]

Плавание в годы Великой Отечественной войны

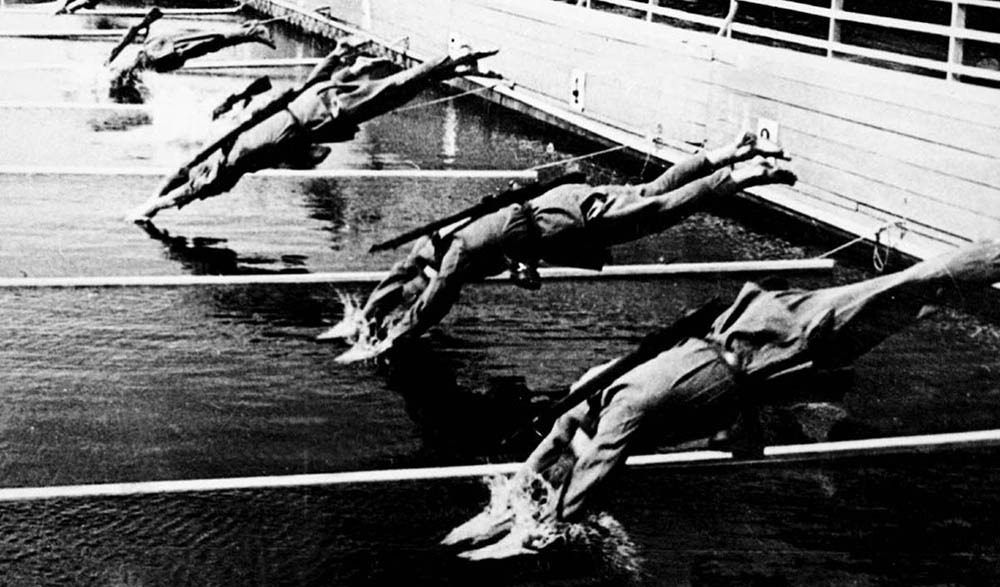

Великая отечественная война поставила перед физкультурным движением СССР задачи обеспечения массовой военно-физической подготовки населения и резервов для Красной Армии и Военно-Морского флота, поэтому плавание развивалось в эти годы как средство военно-физической подготовки и прикладной навык.

Многие ведущие мастера плавания защищали свою Родину в рядах бойцов действующих армий и флота. Периодическая печать военных лет приводит многочисленные эпизоды, связанные с применением навыков в плавании и нырянии. Отлично выполняли боевые задания, связанные с преодолением водных преград, пловцы П. Голубев, А. Зайкин, Л. Мешков, Н. Корниенко, Г. Мазуров, Л. Мамат и другие. Они были награждены правительственными наградами.

Форсирование многочисленных водных преград под воздействием огня противника показало, что важнейшим и наиболее сложным моментом, от которого зависит в дальнейшем многое, является удачная переправа передового подразделения. Вот почему каждый воин передового подразделения должен был уметь хорошо плавать. За успешное форсирование Днепра командир батальона капитан С.Б. Дризовский получил звание Героя Советского Союза. Дризовский в совершенстве владел стилем брасс и своим личным примером вселял в солдат уверенность и спокойствие. Он организовал переправу для неумеющих плавать и правильно распределил действия между подготовленными пловцами.

В годы Великой Отечественной войны пловцам-спортсменам, находившимся в рядах Советской Армии и Военно-Морского флота, приходилось выполнять вплавь разнообразные боевые задания в самых сложных условиях: в холодной воде, против течения, в открытом море при сильной волне, в ночное время суток, плавая в одежде и транспортируя за собой грузы, иногда на виду у противника и они всегда выполняли порученные им боевые задания.

В начале войны В. Китаевым, К. Алешиной и Н. Столбовым был разработан и внедрен в практику Всеобуча 20-часовой курс молодого бойца, т.е. ускоренный курс обучения плаванию. Даже в условиях блокады в 1941 году в Ленинграде действовал бассейн, где помимо подготовки резервов Красной армии и флота осуществлялись занятия по лечебной физкультуре.

Весь военный период не прекращалась и учебно-спортивная работа по плаванию в бассейне в Москве. Начиная с осени 1941 года и заканчивая 1945, годом ежегодно проводились соревнования по плавательному спорту. С 1943 года в Москве, Ленинграде и других городах проводились соревнования по плаванию, прыжкам в воду и водному поло, в том числе первенство ВЦСПС, личное первенство СССР и др. В 1945 году некоторые пловцы добились высоких спортивных результатов. В плавании вольным стилем на 400 м Л. Мешков и В. Ушаков показали результаты, превышающие европейские рекорды, а в брассе, применяя баттерфляй, Л. Мешков превысил официальные мировые рекорды на 100 и 200 м (рис. 2.16).

Развитие плавания в послевоенный период

Только после вступления Всесоюзной федерации плавания в Международную федерацию любителей плавания в 1947 году рекорды наших пловцов стали официальными.

Важную роль в развитии массового плавания сыграло введение в 1972 году нового физкультурного комплекса ГТО. Плавание явилось обязательным нормативом всех ступеней ГТО для населения от 10 до 60 лет. Значительно расширилась материально-техническая база. Если в 1948 году в стране насчитывалось только 20 бассейнов, то к 1990 году их было уже около 2000.

В послевоенные годы изменился календарь спортивных мероприятий. Стали регулярно проводиться соревнования на первенство городов, областей, республик, ДСО, ведомств, личное и командное первенства СССР по плаванию, прыжкам в воду и водному поло. Выдающимся событием в спортивной жизни страны стали спартакиады народов СССР, проводимые с 1956 года.

В послевоенный период советские спортсмены принимали участие во всех крупнейших международных соревнованиях: с 1952 года в Олимпийских играх, с 1954 года в первенствах Европы, с 1969 года в Кубках Европы, с 1973 года в чемпионатах мира, с 1979 года в Кубках мира по плаванию. Участие спортсменов в международных соревнованиях способствовало развитию методики спортивной тренировки, техники плавания, росту спортивно-технических результатов.

Источник

Пловцам — героям Великой Отечественной войны посвящается

Великая Отечественная война объединила миллионы людей общей целью – во что бы то ни стало освободить страну от вражеских захватчиков. На борьбу с фашизмом поднимались миллионы людей, и, конечно же, одними из первых вступали в ряды Красной армии именно спортсмены.

Пловцам – самые ответственные задания

Умение солдат плавать приобрело дополнительную важность, так как давало им неоспоримое преимущество перед противником. Бойцам нередко приходилось выполнять вплавь различные боевые задания в самых сложных условиях: в холодной воде, против течения, в открытом море при сильной волне, в ночное время суток, плавая в одежде и транспортируя за собой грузы, иногда на виду у противника.

По этой причине плавание в СССР в годы войны развивалось как средство военно-физической подготовки бойцов, и по специально внедренной системе ускоренный курс обучения плаванию проходили все без исключения солдаты. Физическая культура и спорт стали применяться в целях защиты родины, и наиболее тренированные солдаты получали самые сложные и ответственные задания, требующие хорошей физической подготовки.

Бассейн во время блокады

Даже в условиях блокады Ленинграда в городе действовал бассейн, где помимо тренировок резервов Красной армии и флота проводились занятия по лечебной физкультуре. Учебно-спортивная работа по плаванию велась и в бассейнах Москвы. С 1943 года во многих городах России проводились соревнования по плаванию, прыжкам в воду и водному поло. Даже в непростых военных условиях спортсменами достигались результаты, превосходившие мировые рекорды того времени.

Героизм Советских пловцов

Мужество и смелость пловцов, внесших неоценимый вклад в защиту родины от вражеских атак, всегда будут вызывать наше восхищение. Давайте вспомним некоторые эпизоды, в которых отличились Советские пловцы с 1941 по 1945 год.

Солдат Балтийского флота Юрий Курило проплыл более 20 км во время боевой операции в Финском заливе.

Рекордсмен Игорь Дурейко при отступлении боевого отряда через реку Шару спас пятерых товарищей, переправив их на спине на другой берег.

Боец Красного флота Петр Голубев вплавь преодолел 25 км в Балтийском море, чтобы восстановить отрезанную врагом связь командования со своей частью.

Команда торпедного катера ст. лейтенанта Хабарова в Новороссийске добралась до берега вплавь после того как их катер был разбит снарядом.

Николай Корниенко проплыл за 8 часов 18 километров в холодной воде залива Сиваш, чтобы доставить необходимые документы в штаб наших войск.

Борис Озеров, один из лучших пловцов СССР, для восстановления потерянной связи между штабом и артиллерийской батареей переплыл широкую реку с тяжелой катушкой проводов на спине.

И это далеко не все подвиги наших пловцов во время Великой Отечественной войны. В сражениях за родину героически погибли пловцы Виктор Феоктистов, Леонид Мамат, Евгений Белковский, Василий Зайкин, Александр Васильев, Леонид Леоненек, Павел Нейман, Василий Лебедев, Сергей Машковцев.

Мы бесконечно гордимся нашими земляками-спортсменами и благодарны им за возможность жить в свободной стране под мирным небом. Мы всегда будем ценить физкультуру и спорт как путь к преодолению себя, воспитанию мужества, стойкости и воли к победе. С Днем Победы, дорогие пловцы!

Источник

Подвиги пловцов во время Великой Отечественной войны

«Каждый спортсмен стоит в бою нескольких рядовых бойцов, а взвод спортсменов — надежнее батальона, если предстоит сложная боевая операция» — эти слова произнес Герой Советского Союза генерал армии И. Е. Петров, оценивая вклад воинов-спортсменов в победу в Великой Отечественной войне. В трудные годы войны против гитлеровской Германии успехи и достижения спортсменов зачастую были на грани подвига. Спортсмены сменили спортивные снаряды на боевое оружие и стойко, мужественно защищали рубежи нашей Родины.

Среди советских пловцов также были герои, про подвиги некоторых мы расскажем в нашей статье.

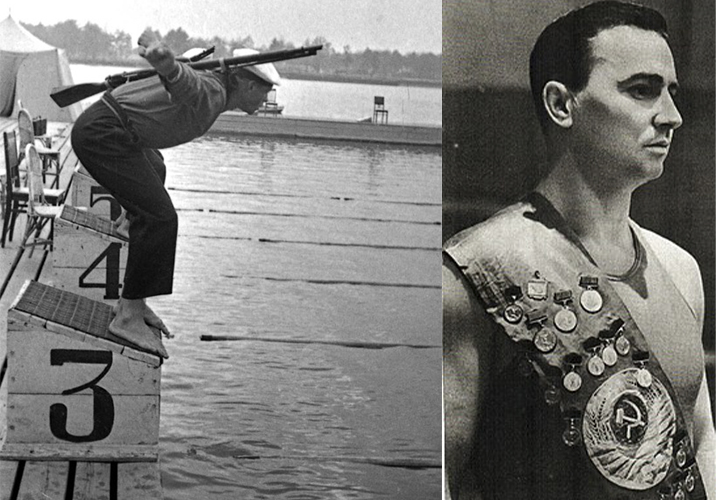

Боевой путь Леонида Мешкова

В советской истории спорта хорошо знакомо имя Леонида Карповича Мешкова. Его даже называли титаном плавания, ведь количество заслуг впечатляет — советский пловец, заслуженный мастер спорта (1940), заслуженный тренер РСФСР (1963), заслуженный работник культуры РСФСР (1973), многократный чемпион СССР (42 золотые медали), рекордсмен страны, Европы и мира (свыше 120 рекордов). С именем Мешкова, а также другого выдающегося советского пловца Семёна Бойченко связано становление и развитие спортивного плавания в СССР.

Во время Великой Отечественной войны Леонид был фронтовым разведчиком на ленинградском фронте.

В 1941-м, накануне войны, Леонид Мешков переживал расцвет: в течение апреля-мая он установил три мировых рекорда брассом. Кроме того, Мешков установил тогда же три рекорда СССР в плавании стилем кроль, причем все они превышали официальные рекорды Европы. Такого сочетания высших достижений в плавании двумя стилями еще не было в истории спорта.

Началась война и Леонид Мешков добровольно ушел в действующую армию и был направлен в подразделение разведки одной из частей Ленинградского фронта. На Лужском оборонительном рубеже понадобилось срочно произвести разведку тыла противника. Несколько попыток переправиться на лодках через реку Лугу не увенчались успехом, и тогда это было поручено пловцам — старшему сержанту Леониду Мешкову и его товарищу Кулакову. Им было поручено проникнуть в расположение вражеской части, выяснить дислокацию огневых точек и численность личного состава.

Спортсмены-разведчики под покровом ночи переплыли быструю Лугу и пробрались на территорию, занятую противником. К вечеру они добыли необходимые сведения и стали спускаться к реке. Здесь их обнаружили немецкие посты, осветили местность прожекторами, открыли огонь. Кулаков был тяжело ранен и потерял сознание. Мешков взвалил его на плечи и ползком добрался до реки. И тут он почувствовал сильный удар в правую руку: его ранил осколок разорвавшейся рядом мины. Усилием воли Мешков сохранил сознание. Правая рука не действовала, он прижал ее к туловищу, левой рукой подхватил раненого товарища и бросился в воду. Плыть разведчик мог только с помощью ног. Мужество, высокое мастерство в плавании, выносливость помогли сохранить жизнь себе, раненому товарищу и выполнить боевое задание. Важные данные были доставлены командованию. За этот подвиг Леонид Мешков был удостоен награды.

Обучение воинов плаванию и переправам через водные преграды

Участвовал в обороне Ленинграда и один из сильнейших пловцов-кролистов Советского Союза, многократный рекордсмен СССР Александр Шумин. С ленинградскими пловцами Владимиром Китаевым и Василием Поджукевичем он в 1928 году был участником Всесоюзной спартакиады, много лет входил в состав сборной СССР и Ленинграда по водному поло. С началом Великой Отечественной войны Александр Шумин был назначен руководителем школы, где готовили специалистов для обучения войск плаванию и переправам вплавь. Здесь работали многие известные пловцы Ленинграда. На прудах стадиона имени Ленина, в Озерках на плотах, лодках и подручных средствах учились воины переправлять пулеметы, орудия, другую военную технику в условиях, приближенных к боевым. Участвуя в боях за Ленинград, Александр Шумин организовал переправы через Неву в районе Невского Пятачка и на других участках Ленинградского фронта, за что был награжден несколькими орденами и медалями.

Мы бесконечно гордимся нашими земляками-спортсменами и благодарны им за возможность жить в свободной стране под мирным небом. Мы всегда будем ценить физкультуру и спорт как путь к преодолению себя, воспитанию мужества, стойкости и воли к победе. С Днем Победы, дорогие пловцы!

Источник

Корабли на Каспии – Каспийский морской бассейн во время ВОВ .(Часть 3-я.).

Содержание

Корабли на Каспии Каспийский морской бассейн во время ВОВ [ править ]

Часть Третья – Служба, Аварии и Гибель Кораблей . [ править ]

От Советского Информбюро

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 16 Сентября 1941 года:

“ Советские моряки перевозят для Красной Армии сотни тысяч тонн грузов. Теплоход Каспийского пароходства, которым командует капитан Носков, в каждый рейс забирает сверх нормы большое количество нефтепродуктов. Систематически перевыполняет план перевозок крупный танкер Каспийского пароходства капитана Шифермана. Механик танкера тов. Семёнов первый в нефтеналивном флоте перевёл рулевое управление на работу сжатым воздухом вместо пара. Это экономит 800 килограммов топлива в сутки и позволяет брать дополнительный груз.”

В период боев за Северный Кавказ и Волгу фронт приблизился к Каспию, и морякам пришлось работать под ударами вражеских бомбардировщиков.

Особенно неистовствовала фашистская авиация на Астраханском рейде — горючее разгружали прямо под бомбёжками.

В результате налетов вражеской авиации и несчастных случаев в 1942 – 1944 годах Каспийский торговый флот потерял 32 транспортных судна, около 100 моряков погибло на своих боевых постах.” [1] [2]

“Более 90 процентов общего количества нефти, вывозившейся морем, шло через Бакинский порт. Морской путь Баку — Астраханский рейд являлся первым участком главного нефтяного конвейера СССР. Пунктами слива нефтепродуктов были Астраханский рейд, Махачкала, Красноподск, Гурьев.” [3]

“К августу 1942 года произошло пополнение корабельного состава Каспийской флотилии пришедшими из Зеленодольска вновь построенными БО: «Артиллерист», «Минер» и «Торпедист». Позднее в ее состав вошли: «Боцман», «Зенитчик», «Дальномерщик», «Прожекторист», «Наводчик» и «Огнеметчик».” [4]

1942 год [ править ]

- «МОЛОТ» — грузовой пароход ( 498 брт.), “Каспфлот”. (брт – брутто-регистровый тоннаж)

Дата и место гибели — 24.10.1942 года , Каспийское море. Координаты неизвестны.

“Грузовой корабль “Молот” вышел из Баку в Красноводск с грузом карбида кальция и пропал без вести, в порт назначения не прибыл.

Погибло 18 членов экипажа, в том числе капитан парохода М. Г. Тер-Казаров.”

(ЦА ММФ, ф. 65, оп. 3, д. 91, л. 11)

- «АМЕРИКА» — паровая шаланда (995 брт), “Касптанкер”.

Дата и место гибели — 26.10.1942 год, Астраханский рейд.

“Паровая шаланда “Америка” находилась на 14-футовом рейде вместе с другими судами.

Во время налета немецкой авиации получила повреждения, загорелась и затонула.

Сторожевой катер «М-14» спас 8 членов экипажа. Погиб 1 человек. 31 октября 1942 года шаланда была поднята AСО КВФ и отбуксирована на мелководье, в 1952 году была разрезана на металлолом.”

(ЦГАНХ, ф. 8045, оп. 3, д. 8415. л. 326; Боевая летопись , с. 376.)

“26 октября на Астраханском рейде, примерно в 22.00, получив попадание от немецкой бомбы, загорелась и затонула шаланда «Америка” (995 брт.). Сторожевой катер «М-14” спас 8 чел. Погиб 1 чел.

Через пять дней шаланда была поднята со дна и отбуксирована на мелководье. Возиться с ее ремонтом оказалось слишком накладно, и она пробыла на отмели до 1952 года, пока не была разрезана на металлолом”. [5]

- «УДАРНИК» — буксирный теплоход(3110 брт) , штабное судно, “Рейдтанкер”.

Дата и место гибели — 26.10.1942 года , 22 ч 30 мин, Астраханский рейд.

“Во время авиационного налета теплоход “Ударник” вышел на помощь п/ш “Америка”, получившей повреждения от бомб.

Был атакован самолетом Хе-III(«Хейнкель”). Взрывом бомбы (торпеды) у “Ударника” оторвало носовую часть и снесло рубку.

Судно быстро затонуло. Часть экипажа спаслась на шлюпке и на теплоходе “Урицкий” была доставлена в Астрахань.

Погибло 13 членов экипажа., в том числе капитан теплохода Н. В. Краснов и заместитель начальника Рейдтанкера С. И. Галкин. Ранено 12 человек.”

(ЦГАНХ, ф. 8045. оп. 3, д. 8408, л. 23-25, 69, 70-71, 271)

- «АГАМАЛЫ ОГЛЫ» — танкер (водоизмещение 800 т), “Касптанкер”.

“Танкер “Агамалы оглы”, в трюмах которого находилось 10 тыс.т-н нефтепродуктов, 7 октября 1942 года чудом уцелел. От близких разрывов бомб на нем начался пожар, был тяжело ранен капитан А. Б. Раджабов, однако команде удалось сбить пламя, а затем буксиры отвели танкер в порт-пункт Баутино.

27 октября 1942 года танкер доставил из Баку на Астраханский рейд горючее. В это время налетели самолеты противника. Одна из бомб угодила в мостик танкера, начался пожар.

Во время налета погиб весь расчет судового орудия, был ранен капитан судна А.Б. Раджабов. Неуправляемое судно село на мель.

В этот критический момент на помощь терпящему бедствие танкеру подоспели военные корабли — БО «Артиллерист» и «Минер», плавучие зенитные батареи.

Огнем своих пушек и пулеметов они рассеяли вражескую авиацию, уничтожив при этом один бомбардировщик.

Затем началось спасение танкера, а «Артиллерист» и «Минер» с 29 по 31 октября несли охрану поврежденного судна и вели работы по снятию его с мели.

Месяц спустя, 31 ноября, «Минер» нес дозор на двенадцатифутовом рейде. В 16.15 сигнальщик доложил о появлении семи Ju-88. Они шли со стороны заходящего солнца, маскируясь в его лучах.

Сброшенные бомбы не причинили танкеру вреда, а один из самолётов был сбит огнем пулеметов.” [6]

Источник