- Приложение 6. Бассейны видимости объектов культурного наследия, контрольных направлений визуального восприятия, границ секторов обзора

- 4(9) 2009

- ARCHITECTURE AND MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES

- МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ПО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМ АСПЕКТАМ СОВРЕМЕННОГО АРХИТЕКТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИДЕО И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Приложение 6. Бассейны видимости объектов культурного наследия, контрольных направлений визуального восприятия, границ секторов обзора

Приложение 6

к предмету охраны объекта

культурного наследия федерального

значения — достопримечательное место

«ВСХВ — ВДНХ — ВВЦ»

Бассейны видимости объектов культурного наследия, контрольных направлений визуального восприятия, границ секторов обзора

1. Проспект Мира, дом 119, строение 227-228 «Главный вход, 1954 г., арх. Мельчаков И.Д.» (схема 1).

2. Проспект Мира, дом 119, строение 286-287 «Южный вход, 1954 г., арх. Воскресенский В.Л., Лебедев Г.Г., Олтаржевский Д.Г.» (схема 2).

3. Проспект Мира, дом 119, строение 285 «Северный вход, 1939 г., арх. Поляков Л.М.» (схема 3).

4. Проспект Мира, дом 119, строение 1 «Центральный (Главный) павильон, 1954 г. арх. Щуко Ю.В., Столяров Е.А.» (схема 4).

5. Проспект Мира, дом 119, строение 8 «Павильон «Юные натуралисты», 1954 г., арх. Гришин Н.П., Витухин Г.С., Гольдин А.С.» (схема 5).

6. Проспект Мира, дом 119, строение 6 «Павильон «Химия» (бывший «Литовской ССР»), 1954 г., арх. Кумпис А.Я., Лукошайтис Ю.А.» (схема 6).

7. Проспект Мира, дом 119, строение 5 «Павильон «Физика» (бывший «Латвийской ССР»), 1954 г., арх. Айварс А.Я., Закис В.И., Плуксне К.Я.» (схема 7).

8. Проспект Мира, дом 119, строение 4 «Павильон «Биология» (бывший «Эстонской ССР»), 1954 г., арх. Арман Х.А., Гарвас Н.К., Волберг А.Г.» (схема 8).

9. Проспект Мира, дом 119, строение 2 «Павильон «Народное образование» (бывший «Северного Кавказа»), 1954 г., архитектор Полупанов С.П.» (схема 9).

10. Проспект Мира, дом 119, строение 71 «Павильон «Атомная энергия» (бывший «РСФСР»), 1954 г., арх. Бегунц Р.А., арх. Никулин С.И.» (схема 10).

11. Проспект Мира, дом 119, строение 68 «Павильон «Угольная промышленность» (бывший «Сибири»), 1954 г., арх. Клике P.P., Таушканов В.М.» (схема 11).

12. Проспект Мира, дом 119, строение 67 «Павильон «Советская печать» (бывший «Карело-Финской ССР»), 1954 г., арх. Рехмуков Ф.И., Резниченко А.Я.» (схема 12).

13. Проспект Мира, дом 119, строение 66 «Павильон «Советская культура» (бывший «Узбекской ССР»), 1939-1954 гг., арх. Полупанов С.Н.» (схема 13).

14. Проспект Мира, дом 119, строение 11 «Павильон «Металлургия» (бывший «Казахской ССР»), 1954 г., арх. Басенов Т.К., Петров И.М., арх. Куприянов И.В.» (схема 14).

15. Проспект Мира, дом 119, строение 13 «Павильон «Здравоохранение» (бывший «Армянской ССР»), 1939-1954 гг., арх. Алабян К.С., Сафарян С.А.» (схема 15).

16. Проспект Мира, дом 119, строение 14 «Павильон «Вычислительная техника и информатика» (бывший «Азербайджанской ССР»), 1939-1960 гг., арх. Дадашев С.А., Усейнов М.И.» (схема 16).

17. Проспект Мира, дом 119, строение 15 «Павильон «Радиоэлектроника и связь» (бывший «Поволжье»), 1954-1956 гг., арх. Яковлев Е.В., Шошенский И.М.» (схема 17).

18. Проспект Мира, дом 119, строение 64 «Павильон «Оптика» (бывший «Ленинград и Северо-Запад»), 1939-1954 гг., арх. Левинсон Е.А., Вильнер И.З.» (схема 18).

19. Проспект Мира, дом 119, строение 18 «Павильон «Электротехника» (бывший «Белорусской ССР»), 1939-1954 гг., архитекторы Захаров Г.А., Чернышова З.С.» (схема 19).

20. Проспект Мира, дом 119, строение 58 «Павильон «Земледелие» (бывший «Украинской ССР»), 1954 г., архитектор Чечулин Д.Н.» (схема 20).

21. Проспект Мира, дом 119, строение 59 «Павильон «Зерно» (бывший «Московской области»), 1954 г., архитекторы: Жуков А.О., Гревс А.А., Чечулин Д.Н.» (схема 21).

22. Проспект Мира, дом 119, строение 60 «Павильон «Потребкооперация» (бывший «Центральных черноземных областей»), 1954 г., арх. Лебедев В.В., арх. Штеллер П.П.» (схема 22).

23. Проспект Мира, дом 119, строение 61 «Павильон «Центросоюз», 1954 г., арх. Клике Р.Р., Виленский Б.С.» (схема 23).

24. Проспект Мира, дом 119, строение 62 «Павильон «Охрана природы» (бывший «Строительные материалы»), 1954 г., арх. Луцкий Г.И., Лоповок Л.И.» (схема 24).

25. Проспект Мира, дом 119, строение 31 «Павильон «Геология» (бывший «Лен и другие прядильные культуры»), 1939-1954 гг., арх. Афанасьев К.Н., Павлов Л.И.» (схема 25).

26. Проспект Мира, дом 119, строение 34 «Павильон «Космос» (бывший «Механизация»), 1939-1954 гг., арх. Андреев В.С., Таранов И.Г.» (схемы 26-27).

27. Проспект Мира, дом 119, строение 51 «Павильон «Мясная промышленность» (бывший «Главмясо»), 1954 г., арх. Лисицын В.М., Чернобай С.Г.» (схема 28).

28. Проспект Мира, дом 119, строение 35 «Павильон «Главтабак», 1954 г., арх. Кондратьев В.П.» (схема 29).

29. Проспект Мира, дом 119, строение 26 «Портик павильона «Транспорт СССР» (бывший «Земледелие»), 1939-1954 гг., арх. Ревякин П.П., Громов A.M., Туканов В.Ф., Игнатьева И.А.» (схема 30).

30. Проспект Мира, дом 119, строение 30 «Главный фасад павильона «Микробиологическая промышленность» (бывший «Масличные культуры»), 1939-1954 гг., арх. Колесниченко А.О.» (схема 31).

31. Проспект Мира, дом 119, строение 45 «Главный фасад павильона «Лесное и охотничье хозяйство» (бывший «Охота и звероводство»), 1939-1954 гг., архитектор Петров И.М.» (утрачен, подлежит воссозданию) (схема 32).

32. Проспект Мира, дом 119, строение 44 «Главный фасад павильона «Кролиководство», 1939-1954 гг., архитекторы Зайцев А.И., Телятников И.С.» (схема 33).

33. Проспект Мира, дом 119, строение 284 «Главный фасад ресторана «Золотой колос» (бывший «Главный ресторан»), 1939-1954 гг., арх. Ефимов А.В.» (схема 34).

34. Проспект Мира, дом 119, строение 545 «Зеленый театр, 1939-1954 гг., арх. Ефимович Б.В., Иванова И.В.» (схема 35).

35. Проспект Мира, дом 119, строение 518 «Кафе «Лето» (бывшая «Чайная»), 1954 г., арх. Мариновский Л.И.» (схема 36).

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Источник

4(9) 2009

ARCHITECTURE AND MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ПО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМ АСПЕКТАМ СОВРЕМЕННОГО АРХИТЕКТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИДЕО И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ПОИСКИ ПРИНЦИПОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ХРАМОВ И ИХ РОЛИ В РАЗВИТИИ УРБАНИЗАЦИИ МЕСТНОСТИ

(На примере Боровского района Калужской области)

А.А. Прокудина, М.С. Томская

Московский архитектурный институт (Государственная академия), Москва, Россия

Наша страна обладает огромным историческим наследием. Изучить, проанализировать, обработать и сохранить его — вот главная задача нашего поколения. Только опираясь на каноны и сохраняя наследие, мы сможем не потерять связь с историей.

Начиная с революции 1917 года, активно искоренялись духовные ценности, утрачивались традиции храмостроения. Как один из наиболее ярко олицетворяющих проблему городов для исследования был выбран город Боровск Калужской области. Рассматривается сам город Боровск, 11 сел и два небольших города в границах современного Боровского района. До начала революции 1917 года в Боровском районе насчитывалось около 50 церквей, сейчас же сохранилось только 28 (Рис. 1). Разрушение храмов в первой половине XX века привело к обеднению городской застройки, утрате в ней пространственных связей между отдельными архитектурными ансамблями. На современном историческом этапе церковное зодчество вновь утверждается в проектной и строительной практике. И чтобы «новое» не шло вразрез с исторической средой и органично встраивалось в городскую ткань, сохраняя планировочные и идеологические функции, так важно выявить ландшафтно-планировочные и пространственные принципы организации церковных зданий, существующих на территории Боровского района.

Боровск основан в 1358 году. Появление города как такого связано с основанием монастыря в 1394-1477 годах на месте деревянного храма Рождества Пресвятой Богородицы.

Древний центр Боровска – городище. Оно расположено на высокой естественной возвышенности правого берега реки, на высоте 30 м над уровнем воды. В XVII веке там находилась деревянная крепость с административными зданиями, вокруг которой был расположен посад и слободы (Рис. 2). При наложении видно, где раньше располагались церкви, каким слободам принадлежали, что сохранилось по сей день, а что было утрачено .

По Боровску насчитывалось: 11 православных храмов (сохранилось 6), 3 старообрядческих, 1 единоверческая церковь. По району сохранилось 13 храмов.

История Боровска неразрывно связана со старообрядчеством. Оно оставило в городе заметный след, здесь сохранилось 3 старообрядческих храма. Старообрядческие храмы организуют в плане свою ось, независимую и важную, такую же, как их идеологическое течение для истории Боровска. Располагаются они в центральной части Боровска. Две церкви находятся на возвышенностях, а одна, самая первая, располагается между ними в низине.

Все достопримечательности Боровска находятся в радиусе пешеходной доступности. За полтора часа можно дойти от одной самой удаленной точки города до другой.

На рис. 3 изображен план Боровска с нанесением на него радиусов пешеходной доступности R=1,5 км, что приблизительно приравнивается к 20 минутам ходьбы пешком. Почти все радиусы накладываются друг на друга, а в центре города образуется множество пересечений, — это свидетельствует о концентрации большого количества храмов на сравнительно малой территории. Более того, радиусы доступности Боровска пересекаются с радиусами села Красное и города Ермолино. В результате получается непрерывающийся путь. В Боровске можно дойти от одной границы города до другой приблизительно за 85 минут (из расчета, что за 5 минут человек пешком проходит 350 метров).

Самые отдаленные точки села также находятся в радиусе пешеходной доступности от церкви. Есть только два исключения — село Ворсино, город Ермолино и город Балабаново. В них территории села выходят за пределы радиуса пешеходной доступности. Это свидетельствует о том, что в этих населенных пунктах церковь располагается уже не в центре застройки, как во всех остальных селах, а на окраине. Храмы построены в этих населенных пунктах значительно позднее, и явно прослеживается отступление от традиций размещения церквей.

Положение храмов, также как и тенденции роста города, во многом определялось ландшафтными особенностями Боровска. Издревле специфика природного окружения играла определяющую роль в формировании древнерусских городов. Так и Боровск закладывается на высоких берегах рек, строится в зависимости от начертания рек и ручьев и структурой своей соответствует местной топографии. Почти все церкви (за исключением кладбищенских) расположены в современном центре города и на набережной Заречья. Их размещение обнаруживает глубокую и органичную связь с общей структурой города: выявляя основные планировочные узлы, система храмов одновременно подчиняется закономерностям свободного и живописного построения ансамбля. Поражает то, как органично храмы вписаны в ландшафт. Нельзя не отметить два момента. Первый — эстетический. Церкви и собор практически не перекрываются формами рельефа, откуда бы мы ни воспринимали их — с воды или из города. В размещении храмовых комплексов правого берега отчетливо прослеживается трехплановость. В преобладающей малоэтажной застройке силуэты храмов приобретают особое значение. Они играют роль высотных ориентиров в относительно «горизонтальной» панораме городской застройки. Эта путеводная функция крайне важна для города. Другая значимая роль храмов в планировочной системе города — пространственная организация застройки. Расположенные в начале, в конце или в местах пересечения улиц церкви закрепляют основу планировочной структуры города.

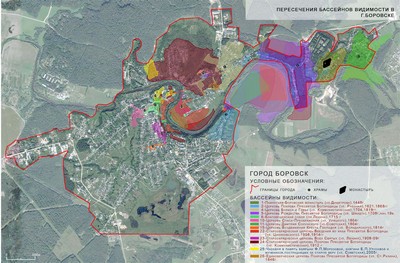

Главные панорамные площадки города расположены на верхнем правом берегу реки. Для того чтобы определить визуальные границы, с которых можно увидеть конкретную церковь, мы составили бассейны видимости (Рис. 4). Бассейн видимости можно определить как территорию, в пределах которой обозревается данный храм. Территория не должна перекрываться рельефом, растительностью и застройкой.

На этой схеме изображены бассейны видимости всех церквей Боровска. Мы видим, что много мест на карте, где пересекаются цветовые пятна бассейнов. Это говорит о большом количестве панорамных точек в городе. Крутой рельеф и правильная постановка храмов в нем создают живописные постоянно меняющиеся виды на город.

Из разных частей города открываются панорамные виды на церкви, почти из любой точки, благодаря сильному рельефу, можно наблюдать несколько церквей сразу (Рис. 5). Как на ладони видно расположение Боровска из села Высокое, которое, видимо, получило свое название как раз из-за высокого положения на рельефе. Из села прекрасно обозримы все церкви Боровска.

Следующим немаловажным фактором, влияющим на принципы расположения церквей, является выявление градообразующей роли церкви в Боровском районе. Необходимо знать, что произошло раньше – строительство церкви, а затем постепенное образование вокруг нее поселения, или в уже организовавшихся населенных пунктах возводили храм. Известно, что в селах церковь появлялась позднее основания самого села, в отличие от Боровска, который застраивался вокруг монастыря. Выявлены три фактора, повлиявших на формирование тех или иных сел вокруг Боровска (Рис. 6).

Здесь разными цветами выделены зоны, в которых преобладающими градообразующими факторами являются близость к реке, транспортной магистрали, наличие усадеб (на территории которых располагалась церковь, и села разрастались вокруг них).

Примечательно, что все церкви, построенные до XVIII века – посвящены Пресвятой Богородице, что связано с особым почитанием Богоматери в Боровском районе. Местные жители считают ее своей защитницей от врагов, войн и бедствий. Всего 12 храмов Боровского уезда посвящено Богородице (Рис. 7).

При натурном исследовании территории нас заинтересовало, есть ли какие-то закономерности в положении церквей на плане города по отношению друг к другу. И действительно, изучив план города, мы обнаружили, что все церкви лежат на осях таким образом, что на одной направляющей расположено минимум по три церкви. На общих осях оказались даже разрушенные церкви. Как минимум, по три церкви попали на одну направляющую. В пересечении осей образовались треугольники (Рис. 8).

На аналитической схеме рис. 8 видно, что три церкви, посвященные Пресвятой Богородице, лежат на одной оси. И три старообрядческих храма, созданных приблизительно в 1910 году, выстраиваются в одну линию. На продолжении этой оси находится православный храм Воздвижения Креста Господня. Расстояния между всеми церквями почти подчиняются одному модулю и равны примерно 1500м, что соответствует радиусу пешеходной доступности.

В результате несложных геометрических действий получился равносторонний треугольник с новой вершиной. Это, скорое всего, совпадение, но данный факт очень интересен. Возможно, территорию с возникшей таким образом точкой, можно использовать под строительство новой церкви. Эта территория находится на возвышенности, является открытой и обозревается с города, а рядом находится водоем.

Существующие две церкви, расположенные на вершинах треугольника, посвящены Божьей Матери и Христу, третья могла бы быть построена в честь Николая Чудотворца, тем самым, обеспечивая городу нерушимую защиту, создаваемую главными столпами православия.

Неизвестно, носило ли это случайный характер или зодчие преднамеренно располагали церкви на одной геометрической оси, связывая это с идеологической составляющей, однако нельзя не отметить эти интересные закономерности.

This article has practical significance for updating information about insufficiently towns.

Tradition of the church planning are identified as the result of this study. As a consequence of this laws – the harmonious spatial organization and ideal position in a relief.

Работа имеет практическое значение для пополнения сведений о малоизученных городах.

В результате проведенного исследования выявлены традиции храмового планирования, и как следствие этих закономерностей – гармоничная пространственная организация и идеальное положение в рельефе.

1. Осипов В.И. Боровский край в истории России. Боровский край с древнейших времен до конца 17 века. Часть 1. Боровск, 1999 год.

2. Попроцкий М. Боровск. // Боровск: страницы истории. №3. Боровск, 2003 год.

3. Прошкин О.Л. Культурный слой Боровска.// Боровск: страницы истории. №3. Боровск, 2003 год.

Источник