Бассейн северных рек включает

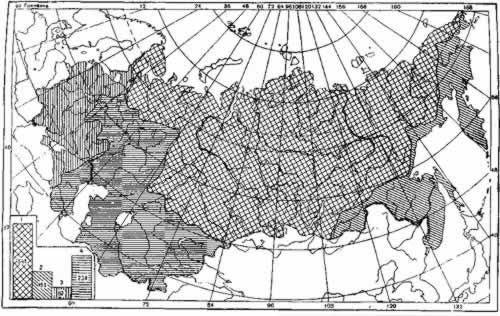

Советский Союз обладает хорошо развитой речной сетью, которая главными водоразделами делится на четыре основных бассейна (рис. 10): Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов и внутренний бессточный Арало-Каспийский бассейн.

Рис. 10. Принадлежность речной сети к бассейнам океанов и морей. 1 — бассейн Северного Ледовитого океана, 2 — бассейн Тихого океана, 3 — бассейн Атлантического океана, 4 — бессточный Арало-Каспийский бассейн.

Более половины территории СССР орошается реками, текущими на север и сбрасывающими свои воды в окраинные моря Северного Ледовитого океана: Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское. Границами бассейна Северного Ледовитого океана служат горные хребты и системы гор, входящие составными звеньями в главный водораздел Советского Союза; к ним относятся: 1) возвышенность Маанселькя, расположенная на границе СССР и Финляндии, 2) Северные Увалы, составляющие главный водораздел Европейской части СССР и отделяющие реки, текущие на север, от южных рек, 3) Уральские горы, являющиеся водоразделом рек Европы и Азии, 4) Тургайская столовая возвышенность, Казахская складчатая страна, Алтай и Саяны, отделяющие бассейны Оби и Енисея от бессточных бассейнов Средней Азии и Монголии, 5) Яблоновый, Становой, Джугджур и Колымский хребты — мощные горные дуги, отграничивающие реки бассейнов Северного Ледовитого и Тихого океанов.

К бассейну Северного Ледовитого океана принадлежат главнейшие реки Советского Союза: Северная Двина, Печора, Обь, Енисей, Лена, Яна, Индигирка, Колыма и др.; приемниками их вод являются моря: Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское. Этот бассейн охватывает 54% всей территории СССР.

К Тихоокеанскому бассейну относятся реки восточной части страны, стекающие с восточных склонов Яблонового и Станового хребтов, хребтов Джугджур и Колымского и принадлежащие бассейнам окраинных морей Тихого океана: Берингову, Охотскому и Японскому. По площади своих водосборов реки бассейна Тихого океана охватывают примерно 15% территории СССР. На значительном протяжении главный водораздел, отделяющий бассейны Тихого и Северного Ледовитого океанов, близко подходит к побережью Берингова и Охотского морей, оставляя лишь сравнительно узкую полосу морского побережья, где развиты преимущественно небольшие водотоки. Только в южной части этот водораздел далеко отходит на запад, ограничивая обширную область, орошаемую водами рек бассейна Амура.

К бассейну Атлантического океана относятся реки центральной и западной частей Европейской территории СССР, расположенные к западу от Приволжской, Средне-Русской и Валдайской водораздельных возвышенностей и изливающие свои воды в Азовское, Черное и Балтийское моря. Главнейшие реки этого бассейна: Нева, Западная Двина, Неман, Кубань, Днепр, Днестр и Дунай. По сравнению с другими этот бассейн является самым малым, на его долю приходится около 8% площади СССР.

К обширному внутреннему бессточному Арало-Каспийскому бассейну относятся реки бассейна Каспийского моря — Волга, Урал, Эмба, Терек, Кура, реки бассейна Аральского моря — Аму-Дарья и Сыр-Дарья, реки бассейна оз. Балхаш — Или и Лепса, а также многие реки, впадающие в небольшие озера или теряющие свой сток в пустынных безводных районах и оканчивающиеся слепыми концами; наибольшими из них являются Теджен, Мургаб, Сары-Су, Тургай, Иргиз, Нура и др. Этот бассейн охватывает 23% территории Советского Союза.

Суммарный сток рек Советского Союза, по данным Б. Д. Зай-кова, составляет 3938 км 3 в год, или около 125000 м 3 /сек (табл. 4), причем на долю Северного Ледовитого океана приходится около 60%, до 22% получает Тихий океан, до 10% — бессточный Арало-Каспийский бассейн и менее всего — 8% — Атлантический океан.

| Бассейн | Площадь бассейна, тыс. км 2 | Сток м 3 /сек | Сток км 3 /год | Сток л/сек км 2 |

| Северный Ледовитый океан | 11700 | 76000 | 2394 | 6,5 |

| Баренцево и Белое моря | 1000 | 11000 | 346 | 11,0 |

| Карское море | 6100 | 37000 | 1166 | 6,1 |

| Море Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское моря | 4600 | 28000 | 882 | 6,5 |

| Тихий океан | 3200 | 27000 | 850 | 8,4 |

| Атлантический океан | 1800 | 10000 | 316 | 5,6 |

| Балтийское море | 600 | 5000 | 158 | 8,3 |

| Черное и Азовское моря | 1200 | 5000 | 158 | 4,2 |

| Бессточный Арало-Каспийский бассейн | 4900 | 12000 | 378 | 2,4 |

| Каспийское море | 2900 | 9000 | 284 | 3,1 |

| Аральское море и др. | 2000 | 3000 | 94 | 1,5 |

| Всего СССР | 21600 | 125000 | 3938 | 5,8 |

В горных странах водоразделы обычно четко выражены и совпадают в большинстве случаев с наиболее высокими горными цепями. Это, однако, наблюдается не во всех случаях. На Большом Кавказе, например, Главный Кавказский хребет, являющийся водоразделом, в центральной своей части оказывается ниже расположенного в 10-15 км к северу и параллельного ему Бокового хребта, начинающегося на северо-западе горной группой Эльбруса и оканчивающегося на востоке массивом Шах-Даг, общею длиною свыше 500 км. Боковой хребет представляет собой наиболее высокую и мощную часть в системе Большого Кавказа, прорываемую Тереком грандиозным Дарьяльским ущельем.

То же самое наблюдается и на Урале, представляющем систему параллельных хребтов, разделенных продольными понижениями, где водораздельный хребет, на юге называемый Урал-Тау, а на севере Поясовым Камнем, часто уступает по высоте боковым хребтам, в особенности в южной части гор, где он, кроме того, занимает окраинное положение. Широкое распространение здесь долин прорыва в боковых хребтах свидетельствует о том, что реки, стекающие с более древнего водораздельного хребта, успевали, повидимому, пропиливать свои долины в поднимающейся местности, сохраняя свое прежнее направление, не соответствующее современным условиям рельефа. Особо разительный пример представляет в данном случае р. Чусовая, которая на большом расстоянии проходит по диагонали вдоль западного склона Среднего Урала в долине прорыва, врезанной в толщи твердых известняков и доломитов, нависающих над рекой грандиозными отвесными обрывами.

Совершенно аналогичное явление наблюдается и в области Станового хребта, в районе водораздела pp. Алдана и Зеи, а также в ряде других горных стран.

Во многих случаях отдельные, наиболее возвышенные участки хребтов являются лишь второстепенными водоразделами, разграничивая водосборные площади притоков крупных рек.В равнинных странах, особенно в заболоченных местах, водоразделы часто бывают едва заметными и обнаруживаются посредством нивелировки. Иногда на водораздельной полосе располагаются озера и болота, которые постоянно или периодически дают сток в двух противоположных направлениях. Такое явление называется делением вод. Так, например, из оз. Парусного, расположенного в болотистой поперечной долине южной части п-ва Канин, вытекает р. Чижа, впадающая в Мезенскую губу Белого моря, и р. Чеша, изливающая воды в Чешскую губу Баренцева моря.

Бассейны Волги, Западной Двины и Днепра, в сущности, соединены между собою. Западная Двина берет начало из обширного болота, среди которого, на высоте 221-223 м, расположены два озера: одно из них питает Западную Двину, а другое относится к бассейну оз. Пено, через которое протекает Волга; весною можно наблюдать, как часть вод стекает в бассейн Западной Двины, а часть в бассейн Волги. Днепр начинается в Смоленской области из заросшего лесом мохового болота, на высоте 250 м. Часть вод этого болота стекает в систему р. Обши, относящейся к бассейну Западной Двины; сама р. Обша берет начало из небольшого болота, где также начинается один из притоков Днепра.

В периоды таяния снега или продолжительных осенних дождей в районах заболоченных водоразделов часто наблюдается временное деление вод; здесь перенасыщенные водой болота нередко дают сток в разных направлениях. В качестве примера можно указать область Пинских болот в Полесье, питающую одновременно притоки pp. Вислы и Днепра; то же наблюдается и в районе водораздельных заболоченных участков pp. Немана и Днепра, Западной Двины и Днепра, Оби (р. Кеть — р. Озерная) и Енисея (Малый Кае) и в других местах.

Отмеченные характерные особенности водоразделов наших водотоков и близость истоков рек, текущих в разных направлениях, уже с давних пор были использованы нашими предками для устройства «волоков», в местах расположения которых вручную или лошадьми, смотря по тяжести, переволакивали встарину лодки.

Недаром русская географическая терминология так богата названиями, указывающими на волоки, например Волоковая, Волочинск, Переволока, Водочная, Волочек, Заволочье, Переволочное, Волковыск, Волокитино, Волокамск и др. Впоследствии на смену древним волокам пришли соединительные каналы. Впервые к этим работам было приступлено, по преданию, еще при .Иване Грозном, когда предполагалось осуществить соединение вод Каспийского бассейна с Беломорским посредством притоков pp. Северной Двины и Волги. Эти работы, однако, не были доведены до конца. В 1568 г. султан Селим приказал рыть канал между р. Иловлей, впадающей в Дон, и р. Камышинской, притоком Волги. Работы эти, следы которых сохранились до наших дней, не были окончены. Позднее устройство соединительных каналов было начато при Петре Великом, и с тех пор было осуществлено устройство целого ряда водных соединений (Мариинская, Тихвинская и другие системы). В связи с питанием каналов на водораздельных участках, осуществляемым из специально устраиваемых водораздельных водохранилищ, нередко имеет место искусственное деление вод по разным речным бассейнам. В пониженных частях водоразделов иногда наблюдается явление раздвоения вод, или бифуркация, когда река разветвляется на два русла, по которым и несет свои воды в различные бассейны. Это явление преимущественно наблюдается в периоды высоких вод. Примером подобного рода могут служит pp. Днестр и Сан, сообщающиеся через свои притоки — Днестровскую и Санскую Вишки и др.

Источник

Внутренние водные пути Сибири

В Сибири, бедной путями сообщения вообще, водные пути имели и будут иметь чрезвычайно важное значение. Всё прошлое Сибири: её завоевание, колонизация, развитие промышленности, торговли, сельского хозяйства, тесно связано с сибирскими реками, обширнейшая сеть которых покрывает всю её территорию.

Общая характеристика

Все внутренние водные пути Сибири входят в состав пяти главных бассейнов: Обского, Енисейского, Байкальского, Амурского и Ленского.

Реки Обского, Енисейского, Байкальского бассейнов орошают Западную и Среднею Сибирь и в качестве водных путей для многих районов (Нарымский, Сургутский, Обдорский, Туруханский и др.) являются основной связью с культурными и промышленными центрами. Главные из этих рек — Иртыш, Енисей, Обь — служат удобными и дешевыми подъездными к железной дороге путями из широких хлебородных степей средней и южной полосы Сибири; части этих же рек, на севере от железнодорожной магистрали, вместе с своими многочисленными притоками, глубоко врезающимися в лесные массивы, составляют прекрасную сеть естественных путей для вывоза древесины в пункты потребления. Верховья Иртыша, Енисея, Селенги, проникая в глубь Северо-Западного Китая и Монголии, дают возможность установить дешевую водную связь Сибири с пограничными округами этих стран; мощные многоводные низовья сибирских водных магистралей, вливающиеся в Северный Ледовитый океан, дают выход Сибири и Уралу на внешние мировые рынки (Северный Морской Путь).

Равнинный характер рельефа западной и центральной части Сибири предопределяет тихое, медленное течение имеющихся там рек.

Для судоходства и сплава водные пути Обского, Енисейского и Байкальского бассейнов до сих пор, в достаточной степени, ещё не использованы. Многие, вполне пригодные для судоходного сообщения, реки (Ангара, Нижняя Тунгуска, Чёрный Иртыш, Верхний Енисей и др.) до сего времени коммерческим судоходством не эксплуатируются, на других не менее крупных реках (Тавда, Кеть, Чулым, Конда и др.) судоходство совершается нерегулярно. Ещё в меньшей степени сибирские реки использованы для сплава. Огромная сеть мелких второстепенных рек, доступных для сплава леса, по разным причинам (слабое развитие лесной промышленности, ненаселенность берегов и др.) не используются для этой цели.

Судоходные качества рек Западной Сибири весьма разнообразны. Наиболее крупные из них, начинающиеся в горных хребтах, протянувшихся по русско-китайско-монгольской границе (Иртыш, Енисей), в верховьях — порожисты, каменисты и для судоходства в естественном состоянии мало или совсем не пригодны. По выходе из гор на равнину они становятся спокойнее, многоводнее и в большей степени могут быть использованы для судоходства, но и здесь последнее встречает ещё препятствия, в особенности серьезные в меженное время. Только на нижних участках глубокосидящие суда могут плавать в течение всей навигации, почти не испытывая затруднений. Неодинаковые судоходные качества сибирских рек и их отдельных участков создают различные условия и для эксплоатации, что вынуждает судоходство иметь разный флот, не только для таких непохожих одна на другую рек, как Иртыш и Енисей, но даже для нижнего и верхнего участков каждой из них.

Распределение водных путей по территории Западной Сибири нельзя признать особенно удачным и соответствующим потребностям отдельных районов в путях сообщения. Правда, сеть судоходных и сплавных рек прорезает всю территорию Западной Сибири, в особенности среднюю и северную её части. Притоки крупнейших водных артерий, разветвляясь в западных и восточных направлениях, подходят к богатейшим рудным и каменноугольным месторождениям (Томь), достигают золотоносных районов (Енисей) и на западе доходят до горных заводов Урала (Тура, Сосьва). Но при этом наименее пригодные для судового плавания участки рек протекают в наиболее заселённых и богатых по природным условиям районах, здесь имеется интенсивно работающее судоходство и довольно развитый сплав. И, наоборот, низовые участки, удобные и безопасные для судового плавания, используются для последнего в слабой степени и совершенно не знают сплава; прилегающие к ним огромные по площади районы слабо развиты в промышленном отношении и недостаточно населены.

Значительно понижает полезность западно-сибирских рек, как путей сообщения, ещё разобщенность систем рек Оби, Енисея и озера Байкала, а также меридианальное направление главных водных магистралей. Эти два условия не дают возможности установить непрерывное водное сообщение в направлении основного грузопотока Западной Сибири — с востока на запад и обратно.

В силу своего естественного положения западно-сибирские реки вынужденно превращаются в подъездные пути к железной дороге: с юга из хлебородных и сырьевых, а с севера из лесных, рыбных и пушных районов.

При отмеченных неблагоприятных свойствах сибирские реки обладают и многими положительными качествами: они многоводны, широко раскинуты по территории страны и, главное, имеют непосредственную связь с открытым Северным Ледовитым океаном; эта связь с морем, открывая сибирскому сырью выход на заграничные рынки, придаёт особо важное значение сибирским водным путям, надолго закрепляя их ближайшее участие в экспортно-импортных операциях Сибири через порты побережья Северного Ледовитого океана. Общее протяжение водных путей в Обском, Енисейском и Байкальском бассейнах, по имеющимся данным, исчисляется в 77.000 километров, из которых на 30.563 км возможно судоходство, а на 29.687 км только сплав; эти цифры далеко не точны, т.к. судоходные и сплавные качества многих рек до сих пор до конца не выяснены.

Кроме зарегистрированных и вошедших в приведенные цифры в Сибири имеется ещё целый ряд рек, общим протяжением в десятки тысяч километров, по которым возможен сплав, а может быть и судоходство.

Бассейн Иртыша

Бассейн Иртыша, являющийся частью Обского бассейна, имеет площадь в 1.550.000 км2. Эта огромнейшая площадь, расположенная между 47 и 62° с. ш., чрезвычайно разнообразна по своим природным условиям. Она включает в себя песчаные пустыни и хлебородные степи, горные массивы и урманные леса. Пестрота природных условий вносит большое разнообразие в формы хозяйства тех районов, по которым протекает Иртыш; здесь мы встретим и скотоводческое хозяйство и возделываемые трактором поля и сравнительно развитые в промышленном отношении пункты с значительным рабочим населением.

Нажмите на картинку что-бы открыть в полном размере

Вид на Иртыш с моста им. 60-летия Победы в Омске. Фотография от 18 августа 2013 года.

Состав из баржи и толкача на Иртыше. Вид с Иртышской набережной.

По условиям судоходства, по значению в качестве пути сообщения Иртыш не везде одинаков. Верховья его изобилуют препятствиями для судоходства, низовья — глубоки и доступны всю навигацию для крупных судов на полной осадке: в одних частях он интенсивно используется для судоходства (Усть-Каменогорск—Семипалатинск), в других же пока совершенно заброшен (Чёрный Иртыш).

Из притоков Иртыша используются для судоходства: Тобол и входящие в его систему: Тура, Тавда, Сосьва и Лозьва, затем Конда, Ишим, Тара, Шиш, Уй и Туй. Общее протяжение всех судоходных путей Иртышского бассейна 9.322 км и сплавных — 10.283 километров. Наиболее оживлённый сплав на верхнем участке Иртыша от пристани Гусиной до Семипалатинска, затем на Туре (выше Тюмени), по Тавде, Сосьве, Шишу, Тую, Ую и другим более мелким рекам.

Обский бассейн

Обский бассейн (без бассейна реки Иртыша) занимает огромную площадь от южных склонов Алтая, где берут начало реки, составляющие Обь, и до берегов Северного Ледовитого океана, куда она впадает.

Главной рекой Обского бассейна является Иртыш — приток Оби, с общим протяжением, считая от истока Чёрного Иртыша, около 4.500 километров.

Природные условия Обского бассейна так же разнообразны, как и бассейна Иртыша. Общее протяжение Оби от слияния рек Бии и Катуни до впадения в Обскую губу (мыс Ямсалэ) 3.635 километров.

Состав из баржи и толкача на Оби; фотография от 19 июня 2004 года.

На всем этом протяжении Обь судоходна в течение всей навигации. Наиболее интенсивное судоходство на верхнем участке Оби — Бийск—устье Томи, средняя и нижняя части для судоходства использованы в слабой степени.

В состав Обской речной сети входит (без Иртыша) 9.929 км судоходных и 7.334 километров сплавных путей. Из судоходных притоков Оби используются а) для постоянного судоходства: Чарыш, Томь, Чулым, Иртыш; б) для случайных нерегулярных рейсов: Бия, выше Бийска, Чая, Кеть, Вах, Тым, Васюган, Северная Сосьва, Юган, Щучья, Казым. Сплав развит по Бии, верхней Оби, Томи, Чулыму и их мелким притокам.

Енисейский бассейн

Енисейский бассейн охватывает огромнейшую по площади полосу Средней Сибири. С запада к Енисейскому бассейну примыкает бассейн Оби и река Таз, с востока в южной части с ним непосредственно (Ангарой) связан бассейн озера Байкал, а северная часть соприкасается с бассейном Лены и несколькими второстепенными реками, впадающими в Севеный Ледовитый океан. (Пясина, Хатанга, Оленек и др.).

Общий характер и природные условия Енисейского бассейна отличаются разнообразием. Южные безлесные степи с скотоводческим хозяйством сменяются труднопроходимыми горными цепями, богатыми золотом и другими полезными ископаемыми, дальше на север тянутся широкие хлебородные минусинские равнины, издавна густо населённые, ещё дальше на тысячи километров протянулась сибирская тайга, с огромнейшими запасами леса высоких сортов (Ангарские), с рассыпанными по ней золотыми месторождениями (Южная и Северная Енисейская тайга) и, наконец, на Крайнем севере — тундра, таящая в себе ещё не тронутые человеком богатые залежи каменного угля и других ископаемых.

Сеть водных путей бассейна Енисея имеет общее протяжение: судоходных 8.984 км и сплавных 9.955 км, всего 23.424 километров (с несудоходными и несплавными). Основная артерия бассейна Енисея, образовавшись на территории Республики Тыва из двух рек Бей-Кем и Ха-Кем, пригодна для судоходства от места слияния этих рек до впадения в Северный Ледовитый океан, т.е. на протяжении 3.604 километров.

Условия судоходства по Енисею весьма разнообразны. В верхней части (выше Красноярска) река допускает плавание судов на осадке (в межень) не выше 1,25 метров, в средней (Красноярск—Енисейск) 1,8—2,5 метров, в нижней (Енисейск—устье Курейки) 3,6 метров и ниже до Усть-Енисейского порта 6,5—7,5 метров. На протяжении около 600 км от Усть-Енисейского порта вверх по Енисею могут подниматься морские пароходы на осадке до 7 метров.

Из судоходных притоков Енисея наиболее крупные: Ангара, Нижняя Тунгуска, Средняя Тунгуска, Туба, Курейка и др. Судоходство но этим рекам или очень слабо развито, или только ещё начинает организовываться. Сплав ведётся по всему верхнему Енисею от истоков до Красноярска и по притокам: Усу, Абакану, Мане, Тубе и др. В большом масштабе намечается сплав по Ангаре, в районе которой имеются огромные запасы лесов высокого качества.

Байкальский бассейн

Байкальский бассейн составляет часть Енисейско-Ангарского бассейна, с которым он непосредственно связан Ангарой. Сеть водных путей, связанных с Байкалом, состоит из 2.498 километров судоходных путей и 2.045 сплавных.

Судоходство по всей огромной площади Байкала (33.000 км2) может совершаться без всяких затруднений, благодаря большим глубинам озера. Фактически озеро в судоходных целях используется очень слабо. Селенга, впадающая в Байкал, верхней частью входит в состав Монголии. Выше государственной границы она считается пригодной для судоходства до устья ЭгинГол (280 км); правый приток Селенги — Орхон также пригодна для судоходства в течение всей навигации до устья Иро (62 км). И Селенга и Орхон в пределах Монголии для коммерческого судоходства использованы в весьма малой степени. Из остальных притоков Байкала заслуживают внимания Баргузин и Нижняя Ангара, обе они пригодны, после некоторых технических работ для судоходства; по Баргузину оно организовано с 1928 года.

Ленский бассейн

Ленский бассейн занимает огромнейшее пространство в Северо-Восточной Сибири. Реки бассейна своими верховьями на юге подходят близко к Байкалу, на восток к Охотскому морю и на запад сближаются с притоками Енисея. Большая часть бассейна находится на территории Якутии.

Реки Ленского бассейна имеют чрезвычайно важное значение. На них опирается вся местная промышленность и торговля. По водным путям развозятся все товары к горным промыслам, разбросанным по Алдану, Витиму и другим рекам, по ним же поддерживается связь Якутии с центрами России. Они также ведут на севере к Северному Ледовитому океану, через который может быть установлена, хотя и весьма трудная, связь с портами Дальневосточным краем и на востк, к более доступному Охотскому морю. Успешно выполняя все внутренние перевозки, реки Ленского бассейна, изолированные от других речных систем.

Для судоходства из рек Ленской системы используется, главным образом, река Лена (на протяжении 4.668 км), затем Витим (533 км), Алдан с Маей и Учуром (2.525 км) и другие. Всего эксплуатируется судоходством в Ленском бассейне 8.350 километров. Наиболее интенсивное судоходство на участке Лены от Качуга до Витима (1.250 км) и по реке Витиму, от устья до Бодайбо (293 км).

Судоходные условия рек Ленского бассейна в общем благоприятны, за исключением их верховьев и в частности верхней Лены, где на участке Качуг — Усть-Кут судоходство возможно лишь самую большую воду; остальное время навигации здесь широко развит сплав.

Большое значение для Якутии и Алданского золотопромышленного района имеет судоходство по Алдану и его притокам; Алдан доступен для прохода судов до устья реки Селихдара; верховья Алдана и его приток подходят близко к Амурской железной дороге, с которой возможно установить связь по грунтовым путям.

Амурский бассейн

Амурский бассейн большой своей частью входит в состав Дальневосточного края и меньшей (правый берег) принадлежит Китаю.

Амур, образующийся из Шилки и Аргуни имеет протяжение до впадения в Тихий океан 2.894 километров. На всём этом протяжении Амур вполне судоходен в течение всей навигации.

Река Амур и озеро Кизи; фотография с Международной космической станции от 6 июля 2018 года.

Из остальных рек бассейна используется для судоходства: Шилка от Кокуй (406 км), Аргун (600 км), Зея, Уссури, Сунгари и др. Сплав ведётся как по Амуру, так и по его притокам.

Реки Амурского бассейна в экономической жизни Дальневосточного края имеют очень большое значение, особенно в низовой части Амура. Многие из рек Амурского бассейна в настоящее время для судоходства не используются вследствие малонаселенности орошаемых ими районов и слабого развития местной промышленности.

В северной части Сибири имеется ещё целый ряд рек, не входящих в состав перечисленных бассейнов, а именно: Таз, Пясина, Хатанга, Анабара, Яна, Оленек, Индигирка, Колыма и другие. Большинство из них судоходны, но до сих пор слабо эксплуатируются.

Источник