- Природа Мира

- Иртыш

- Енисей

- Ангара

- Нижняя Тунгуска

- Витим

- Алдан

- Маккензи

- Колыма

- Печора

- Индигирка

- Нельсон

- Реки бассейна Северного Ледовитого океана: Северная Двина, Печора, Обь

- Особенности рек Северного Ледовитого океана

- Северная Двина

- Водный режим Северной Двины

- Историческое значение

- Печора

- Верхняя, Средняя и Нижняя Печора

- Хозяйственное использование

- Хозяйственное значение Оби

- Водный режим, притоки

- Климат и гидрологический режим вод Северного Ледовитого океана. Гидрологические ресурсы

Природа Мира

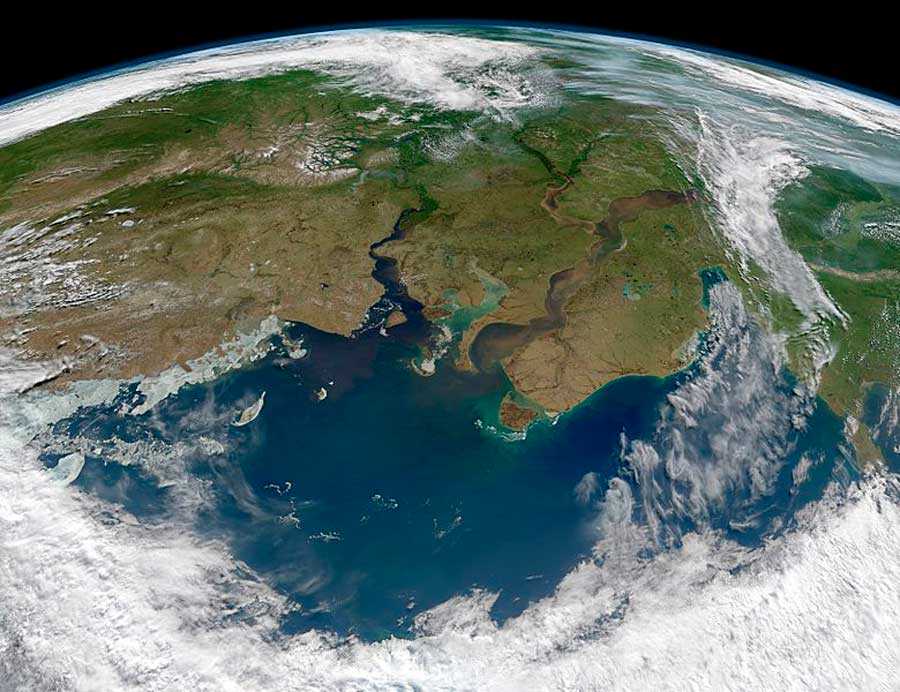

Северный Ледовитый океан в разы меньше любого другого океана Земли. Однако всё же есть несколько достаточно крупных рек, которые относятся к его бассейну. Располагаются они только на двух континентах – Евразии и Северной Америке. Большинство крупнейших рек Северного Ледовитого океана расположены в России, а меньшая часть – в Канаде.

Длина этой реки составляет 3650 км, а ее бассейн почти равен 3 млн кв. км. Начало Оби дают сливающиеся друг с другом реки Бия и Катунь. Впадает река в Обскую губу, которая относится к акватории Карского моря. По своей полноводности Обь занимает 15-ое место среди всех рек Земли.

Иртыш

Крупнейший приток Оби, который по своей длине (4248 км) превышает ее. Общая протяженность речной системы Обь–Иртыш достигает 5410 км (6-ое место в мире и 1-ое в России). Также Иртыш является крупнейшей рекой-притоком на планете. Его исток находится на территории Китая, откуда он течет через территорию Казахстана и России. Бассейн Иртыша занимает более 1,6 млн кв. км.

Енисей

Самая полноводная река России (19 800 куб. м/с), занимающая по этому показателю 5-ое место в мире. Протяженность Енисея оценивается в 3487 км, а его бассейн покрывает площадь, превышающую 2,5 млн кв. км. Началом реки считается точка, в которой происходит слияние Большого и Малого Енисея. Впадает водный поток в Карское море. Именно по Енисею проводится условная граница между Западной и Восточной Сибирью.

Ангара

Самый крупный приток Енисея, чья длина составляет 1779 км. Речная система Идэр–Селенга–Ангара–Енисей имеет протяженность 5238 км, это 7-ой показатель в мире. Площадь бассейна Ангары превышает 1 млн кв. км. Ангара является единственной рекой, вытекающей из озера Байкал.

Нижняя Тунгуска

Ещё один приток Енисея, протянувшийся на 2989 км. Исток Нижней Тунгуски расположен в Среднесибирском плоскогорье. На сегодняшний день проектируется Эвенкийская ГЭС, которая должна будет перегородить этот водоем. Ее мощность составит 8-12 ГВт, а ежегодная выработка электроэнергии оценивается в 44 млрд киловатт-часов. В случае постройки эта ГЭС станет крупнейшей в России.

Эта самая протяженная (4400 км) из всех российских рек, у которых бассейн (у Лены он занимает 2,5 млн кв. км) полностью расположен на территории страны. Находится на 8-ом месте в мире по своей полноводности. Истоком водной артерии является болото, расположенное в 10 км от Байкала. Впадает Лена в море Лаптевых. Все ее русло расположено в зоне вечной мерзлоты.

Витим

Приток Лены, чья длина равняется 1837 км. Начало ему дают реки Чина и Витимкан, которые сливаются друг с другом на Икатском хребте. Речная система Витим–Лена имеет протяженность 5100 км, что позволяет ей занимать 8-ое место в мире по этому показателю.

Алдан

Самый крупный приток Лены, чья длина достигает 2273 км, а бассейн занимает 729 000 км. Исток водной артерии находится в Становом хребте. Годовой сток Алдана составляет примерно 30% от стока Лены.

Маккензи

Крупнейшая канадская река, чья протяженность оценивается в 1738 км. При этом длина речной системы, которую Маккензи образует с реками Пис-Ривер и Финлэй, достигает 4241 км. Площадь бассейна Маккензи превышает 1,8 млн кв. км. Вытекает река из Большого Невольничьего озера, а впадает в море Бофорта.

Колыма

Протекает по территории Якутии и Магаданской области РФ. Протяженность водного потока равняется 2129 км, а бассейн реки оценивается в 643 000 кв.км. Свое начало водоем берет в месте слияния рек Кулу и Аян-Юрях. Далее водоток течет на север и впадает в Восточно-Сибирское море.

Печора

Этот российский водоем имеет протяженность 1809 км и протекает по Немецкому автономному округу и Республике Коми. Исток реки расположен в горах Северного Урала. Впадает Печора в Баренцево море.

Индигирка

Полностью расположена на территории Якутии. Длина водоема составляет 1726 км, а площадь бассейна Индигирки равняется 360 000 кв. км. Исток находится на Халканском хребте, в месте слияния Туора-Юрях и Тарын-Юрях. Водный поток впадает в Восточно-Сибирское море.

Нельсон

Канадская река, исток которой расположен в провинции Саскачеван. Её протяженность оценивается в 1609 км. Является самой длинной рекой из всех, впадающих в Гудзонов залив.

Источник

Реки бассейна Северного Ледовитого океана: Северная Двина, Печора, Обь

Все реки бассейна Северного Ледовитого океана текут по территории Евразии и в Северной Америке. Например, крупнейшая американская река Макензи. В данной статье будут рассмотрены некоторые реки Северного Ледовитого океана в России, так как среди них находятся крупнейшие водные артерии планеты. К тому же около шестидесяти пяти процентов водных потоков нашей страны относится к бассейну Северного Ледовитого океана. Среди них наибольший вклад вносят такие реки, как Печора, Северная Двина, Обь, Хатанга, Енисей, Лена, Колыма, Индигирка и многие другие.

Особенности рек Северного Ледовитого океана

Эти водные потоки вблизи океана текут по равнинам и низменностям. Потому нижнее течение их спокойное, и на пути нет особых препятствий. Реки бассейна Северного Ледовитого океана очень длительное время покрыты льдом. Питание главным образом снеговое и дождевое. В весенний период наблюдается подъем уровня воды на 10-15 метров. Это объясняется тем, что реки бассейна Северного Ледовитого океана текут в основном на север, и лед ниже по течению тает позднее, чем в верховьях. Поэтому образуются заторы и ледяные плотины.

Северная Двина

Северная Двина несёт свои воды по землям двух субъектов Российской Федерации – Архангельской и Вологодской областей. Могучая река впадает в Белое море, которое открывается в воды северного океана. Её «чистая» длина составляет 0,7 тыс. км, вместе с Сухоной – 1,3 тыс. км, а если считать вместе с Вычегдой – то 1,8 тыс. км.

Дельта реки занимает значительную площадь, раскинувшись на территории длиной 37 и шириной 45 километров. Здесь река разбивается на многочисленные рукава и протоки (около ста пятидесяти). Сток речной воды в устье составляет три с половиной тысячи кубометров в секунду.

Водный режим Северной Двины

Преобладающим типом питания является снеговое. Северная Двина покрывается ледяным панцирем в период с конца октября по начало ноября, а освобождается от него в период с начала апреля по начало мая. При вскрытии реки весной часто бывают заторы, ледоход достаточно бурный.

Бассейн Северной Двины огромен, он составляет 360 тыс. км 2 . Основными притоками её являются реки бассейна Северного Ледовитого океана: Пинега, Вычегда, Елица, Вага и другие. Водится более 27 видов ихтиофауны.

Историческое значение

Интересно, что Северная Двина судоходна практически на всём протяжении (длительность судоходных путей составляет вместе с многочисленными притоками пять с половиной тысяч километров). С 1989 на реке действует регулярное пассажирское сообщение. До сих пор по её водному зеркалу ходит старейший в России теплоход «Николай Васильевич Гоголь», сошедший с судостроительных верфей в далёком 1911 году.

Северная Двина сыграла значительную роль в исторических процессах. Например, в ходе событий Отечественной войны 1812 года она являлась, по утверждению историков, практически единственной связью России со странами Европы. А во Второй мировой по реке проходила значительная доля поставок «ленд-лиза» (военной техники, оборудования и материалов, поставляемых из Европы и США в воюющий Советский Союз). Кроме того, историки иногда называют реку «воротами в Арктику», потому что по реке в арктические области стартовало более двухсот исследовательских экспедиций.

Печора

Река протекает по двум субъектам Российской Федерации – Ненецкому автономному округу и Республике Коми. Начинается на Западном Урале тремя истоками. По разным оценкам, протяжённость реки составляет от 1,7 до 1,9 тысяч километров. По характеру своего течения, подразделяется на три части: верхнюю, среднюю и нижнюю.

Верхняя, Средняя и Нижняя Печора

Район Верхней Печоры протяжённостью 400 километров не населён и малоизучен. В данной части река имеет ярко выраженный горный характер, который выражается в стремительном течении, извилистом русле, высоких каменистых берегах, узкая речная долина покрыта хвойной растительностью.

Средняя Печора – это участок длиной 1,2 тысяч километров, от устья Волосяницы до устья Цильмы. Начиная с Яшкинской пристани, река становится судоходной. Ширина Печоры в средней части колеблется от 0,4 до 4 километров. В межень на реке образуются отмели, затрудняющие судоходство.

Нижняя часть реки тянется на протяжении четырёхсот километров. Вплоть до устья реки Шапкиной правый берег реки носит возвышенный, а левый – низменный характер.

Хозяйственное использование

Печора открыта на протяжении 120-170 дней, интенсивно используется для судоходного сообщения. Насчитывается 80 притоков. Бассейн реки составляет около 19,5 тысяч квадратных километров. На Печоре развита рыбная ловля, ведётся промысел сёмги, щуки, сельди, омуля, нельмы и других видов.

Как уже говорилось, бассейн самого маленького океана Земли занимает 65 % или же две трети Российской Федерации. Реки, относящиеся к Северному Ледовитому океану, достаточно крупные и полноводные. Но не одна из них не сравнится с Обью. Это самая большая сибирская река. Лидирует она среди всех водных потоков Евразии. Ей отдают свои воды реки, относящиеся Северному Ледовитому океану, такие как Томь и Иртыш, Бия, Катунь.

По мнению ряда исследователей, название реки произошло от слова «обе», так как она образуется при слиянии двух достаточно полноводных рек – Бии и Катуни. Длина её от слияния составляет 3,65 тыс. км, а если считать вместе с Иртышем – 5,41 тыс. км. Данная река считается самой протяжённой в России. Впадает на севере в Карское море, образуя протяжённую Обскую губу (длина залива — около 800 километров).

Хозяйственное значение Оби

Русло реки проходит по территории пяти субъектов Российской Федерации, включая Алтайский край, Томскую область, Новосибирскую область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Река судоходна. Регулярное пароходное сообщение на ней налажено, начиная с 1844. В 1895 году по реке ходило уже 120 пароходов.

Обь – это настоящий рай для любителей рыбалки. Здесь в большом количестве водится такая рыба, как щука, хариус, налим, карась, чебак, осётр, минога, стерлядь и многие, многие другие. Всего насчитывается около пятидесяти видов, двадцать пять из которых являются предметом интенсивного промысла (судак, язь, щука, налим, елец, лещ, карась, плотва, окунь и другие).

Водный режим, притоки

Питание реки – снеговое по преимуществу, основной сток происходит в пору весеннего половодья. Обь покрыта ледяным панцирем в течение 180-220 дней в году. Бассейн составляет около 2,99 млн км 2 , по данному показателю река занимает первое место в России. Почётное третье место занимает она по показателю водоносности, а перед ней находятся такие реки, впадающие в Северный Ледовитый океан, как Енисей и Лена.

В южной части Оби расположено знаменитое Новосибирское водохранилище или, как его чаще называют, Обское море, являющееся излюбленным местом отдыха тысяч туристов и местных жителей. Канал между Обью и Енисеем, построенный в конце позапрошлого века, в настоящее время не используется и заброшен.

У Оби насчитывается 30 крупных притоков и множество мелких. Самым крупным из них является Иртыш, длина которого составляет 4,25 тысяч километров, что превышает собственную длину реки. Этот приток приносит в Обь в среднем три тысячи кубометров воды в секунду.

Источник

Климат и гидрологический режим вод Северного Ледовитого океана. Гидрологические ресурсы

Геологическое строение и рельеф дна Северного Ледовитого океана. Геологические ресурсы.

С внутренней стороны евразийский и североамериканский шельф окаймляют материковый склон и материковое подножие. Внутри этого почти замкнутого пространства находится сложно построенное ложе Северного Ледовитого океана — так называемый Арктический, или Полярный, бассейн, дно которого сложено корой океанического типа. От края шельфа района Новосибирских островов до острова Элсмир Арктический бассейн пересекает подводный хребет Ломоносова, разделяя его на две неравные части. Каждая из них, в свою очередь, разделяется на плоские или холмистые котловины и обособляющие их подводные поднятия и хребты. Глубины котловин достигают 2500-3000 и даже почти 4000 м. Дно их обычно покрыто мощными толщами (до 3,5 км) осадков. Самая большая из котловин — Канадская. Глубина вершин подводных хребтов и поднятий — 500-1500 м, мощность покрывающего осадочного покрова — несколько сотен метров. Наиболее обширное поднятие этой части Арктического бассейна расположено между хребтами Ломоносова и Менделеева, Канадской котловиной и материковым склоном. Оно состоит из двух плато — Чукотское и Альфа.

По другую сторону хребта Ломоносова простираются глубоководные котловины: Амундсена и Нансена, а между ними — хребет Гаккеля. Каждый из этих структурных элементов дна центральной части Северного Ледовитого океана имеет свои особенности и уникален в том или ином отношении: глубина котловины Амундсена превышает 4000 м, и в ее пределах на глубине 4485 м находится Северный полюс. Котловина Нансена достигает глубины 5449 м. Поднимающийся между ними хребет Гаккеля по многим признакам принадлежит к системе срединно-океанических хребтов и является наиболее северным звеном этой глобальной системы. Его осевую зону пересекают разломы типа рифтов, вдоль которых выявлены положительные магнитные аномалии и эпицентры землетрясений. Посредством хребтов Книповича и Мона через глубоководные моря Гренландское и Норвежское и о. Исландия хребет Гаккеля соединяется со Срединно-Атлантическим хребтом. Вероятно, вдоль этой системы произошло окончательное разъединение Евразийской и Северо-Американской литосферных плит, а водное пространство, соединяющее Атлантику с Северным Ледовитым океаном, можно рассматривать как переходную зону между ними. В некоторых случаях его даже выделяют как особый регион Мирового океана, противопоставляя Арктическому бассейну как собственно океану.

Минеральные ресурсы —донные отложения шельфовой зоны образованы наносами рек. В них найдены россыпные месторождения тяжелых металлов (олово и др.). Кроме того, на шельфе океана обнаружено более 50 месторождений нефти и газа; некоторые из них уже начинают разрабатываться. Суровые условия не позволяют проводить исследования.

Характерно преобладание отдачи тепла по сравнению с его поступлением от Солнца. Особенно это проявляется зимой, в условиях полярной ночи. Основным источником тепла, попадающего в атмосферу над Северным Ледовитым океаном и в его водные массы, являются воды теплых течений, поступающих из Атлантики и частично — из Тихого океана через Берингов пролив. Не меньшее значение имеет относительно теплый воздух, выносимый циклонами, формирующимися в этих регионах в течение всего года.

Зимой над Арктическим бассейном, устанавливаются антициклональные условия, температура до -40 °С и ниже. Окраинные моря Сибири и межостровные воды Канадского Арктического архипелага покрываются льдом, температура воздуха над всей акваторией отрицательна, для окраинных частей океана характерны штормовые ветры значительной силы. Свободными от льда остаются только Норвежское и частично Гренландское и Баренцево моря, через которые проникают ветви теплого Северо-Атлантического течения: Ирмингера — в Баффинов залив, Норвежское и его продолжения (Западно-Шпицбергенское и Нордкапское) — на север и на восток соответственно. Над этими бассейнами со стороны Исландского минимума распространяются циклоны.

Летом высокое атмосферное давление сохраняется над покрытой льдами Гренландией. В целом давление над Северным Ледовитым океаном понижается, и усиливается циклоническая деятельность. Сильного прогревания воздуха не происходит. Над Арктическим бассейном температура летних месяцев равна -2 °С, над окраинными морями Азии, освобожденными от зимнего ледяного покрова, 4. 6 °С, над Норвежским морем 10. 12 °С. Наиболее холодным остается Канадский Арктический архипелаг: там преобладающая температура короткого летнего периода -10. -12 °С, выше 0 °С она вообще не поднимается.

С прекращением ледостава на реках и исчезновением ледяного покрова в окраинных морях Сибири при преобладающих ветрах с континента в сторону океана в его водах образуется избыток воды, порождающий стоковое течение, которое, пополняясь водой со стороны Тихого океана через Берингов пролив, приобретает постоянный характер. Пересекая океан, оно направляется в Атлантику через пролив между Шпицбергеном и Гренландией. Это Трансарктическое течение, усиливаемое ветрами со стороны Гренландии в Атлантический океан, является главным путем выноса плавучих льдов и айсбергов на юг, давая начало Восточно-Гренландскому течению, играет немалую роль в общем охлаждении Канадского Арктического архипелага и северо-восточных частей Северо-Американского материка.

Соленость поверхностных вод, которая в целом ниже средней океанической и значительно изменяется в течение года. Главные причины этого — опресняющее воздействие речного стока крупных рек Евразии и Северной Америки и таяние льдов в летнее время. Средние показатели солености колеблются от 30 до 32 %о, наибольшие значения (34-35 %о) характерны для районов Земли Франца-Иосифа и Шпицбергена, что связано с выносом соленых вод из Атлантического океана. В летнее время соленость понижается, особенно у берегов материков (до 20-10 %с). Зимой под покровом льдов соленость возрастает, а на значительных глубинах достигает 34,5-35 %о.

Источник