Бассейн левой маточной артерии

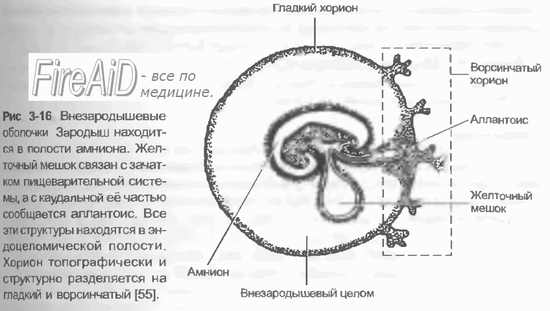

При наличии плаценты гемохориального типа кровоток и матери и кровоток плода разделены между собой следующими структурными единицами ворсин хориона:

• эпителиальный слой (синцитий, цитотрофобласт);

• строма ворсин;

• эндотелий капилляров.

Кровоток в матке осуществляется с помощью 150—200 материнских спиральных артерий, которые открываются в обширное межворсинчатое пространство. Спиральные артерии имеют своеобразное строение, их стенки лишены мышечного слоя, а устья не способны сокращаться и расширяться.

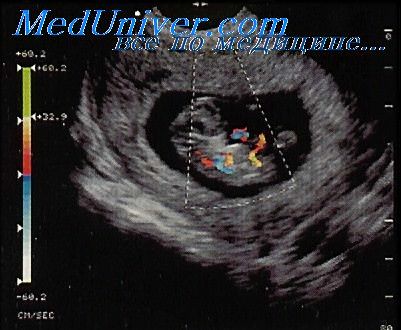

Спиральные артерии обладают низким сосудистым сопротивлением току крови. В противоположность маточным артериям, в которых выраженное снижение сосудистого сопротивления наблюдается с 12-13 нед беременности, в спиральных артериях, как это было установлено с помощью допплерометрии, этот процесс имеет место уже с 6 нед беременности. Наиболее выраженное снижение сосудистого сопротивления в спиральных артериях наблюдается в 13—14 нед беременности, что морфологически отражает завершение процесса инвазии ворсин трофоблас-та в децидуальную оболочку.

Описанные особенности гемодинамики имеют очень большое значение в осуществлении бесперебойного транспорта артериальной крови от организма матери к плоду. Излившаяся артериальная кровь омывает ворсины хориона, отдавая при этом в кровь плода кислород, необходимые питательные вещества, многие гормоны, витамины, электролиты и другие химические вещества, а также микроэлементы, необходимые плоду для его правильного роста и развития Кровь, содержащая CO2 и другие продукты метаболизма плода, изливается в венозные отверстия материнских вен, общее число которых превышает 180

Кровоток в межворсинчатом пространстве в конце беременности доста-точно интенсивен и в среднем составляет 500—700 мл крови в минуту.

Источник

Бассейн левой маточной артерии

Для второго триместра характерно постепенное увеличение площади поперечного сечения маточных артерий, возрастание значений максимальной систолической скорости и объемного кровотока , а также постепенное падение сосудистого сопротивления. Ранняя диастолическая выемка и различие в значениях С/Д между плацентарной и неплацентарной сторонами должны исчезать после 24-26 нед беременности.

В течение ближайших часов после родов происходит выраженное изменение кровоснабжения матки. В первые сутки послеродового периода кровообращение значительно снижается, наблюдается увеличение С/Д на фоне сохранения высокой скорости кровотока. На второй день отмечается выраженное увеличение как С/Д, так и ПИ, и появляется ранняя диастолическая выемка.

После начального увеличения сосудистого сопротивления никаких дальнейших изменений до 6-й нед послеродового периода не выявляется, до тех пор, пока ИР снова не начинает повышаться, что продолжается до третьего месяца послеродового периода.

Для получения репрезентативного допплеровского профиля скорости кровотока важен выбор соответствующего сосуда. Среди них представлены маточные артерии, аркуатные артерии в области латеральных стенок матки и ретроплацентарные артерии.

При сравнении данных, полученных при исследованиях в различных местах расположения контрольного объема, возникало много противоречий. Месторасположения контрольных объемов при измерениях, выполняемых в аркуатных, радиальных и спиральных артериях в течение второго триместра, зависели от предпочтения авторов и поэтому были трудновоспроизводимы.

Кроме того, профили спектров, полученные из этих областей, могли не всегда достаточно точно отражать состояние маточно-плацентарного кровообращения в целом из-за исследования лишь небольших сегментов сосудистого русла. Кривые скоростей кровотока маточных артерий более точно характеризуют картину состояния всего кровообращения, отражая суммарное сопротивление в маточ-но-плацентарном сосудистом ложе. Как уже упоминалось выше, ЦДК позволяет легко идентифицировать маточную артерию в области, где она пересекает наружную подвздошную артерию, что улучшает воспроизводимость результатов. Было выявлено, что профиль спектра, зарегистрированный из этого места, сопоставим с профилем, получаемым из области, где маточная артерия отходит от внутренней подвздошной артерии.

В качестве способа преодоления методологических проблем при сравнении данных, полученных из различных участков, было предложено комбинировать ИР, зарегистрированные из четырех различных мест (правые и левые маточные и аркуатные артерии) в некий усредненный индекс.

Однако прогностическая ценность в отношении развития патологического течения беременности и перинатальных исходов при его использовании была более низкой, чем при оценке результатов измерений только в маточных или только в аркуатных артериях.

Таким образом, такой подход не оправдал себя и не обеспечил замену уже существующей методики оценки кровотока.

При допплерометрии кровотока в маточных артериях важно проводить его исследование в сосудах с обеих сторон. Было выявлено, что ИР, ПИ и С/Д имеют более низкие значения на стороне расположения плаценты. Эти различия более выражены в течение первой половины беременности и постепенно исчезают по мере наступления третьего триместра.

Обследовав 71 беременную, Н. Schulman et al. показали, что сохранение различий значений С/Д между правой и левой маточными артериями после 26 нед беременности (А > 1) было связано с увеличением риска возникновения гестоза (50% (14 из 28) по сравнению с 14% (6 из 43); относительный риск (ОР) = 2,55; 95% доверительный интервал (ДИ) от 1,5 до 4,3), а также риска задержки развития плода (39% (11 из 28) по сравнению с 5% (2 из 43); ОР = 2,88; 95 % ДИ от 1,8 до 4,6).

Источник

Бассейн левой маточной артерии

При выборе мест разреза на матке необходимо учитывать структуру и особенности всех составляющих ее тканей и систем: миометрия, нервной, лимфатической и, конечно, кровеносной системы. Вместе с тем известно, что архитектоника мышц матки, а также распределение нервных волокон и лимфатических сосудов в ней находятся в тесной связи с особенностями расположения кровеносных сосудов. Поэтому практически при выборе рациональных разрезов на матке следует учитывать прежде всего именно направление’ кровеносных сосудов: при выполнении разреза, параллельно сосудам, минимально повреждается анатомическая структура органа и, следовательно, в наименьшей степени нарушается его функция (С. Н. Давыдов, 1953).

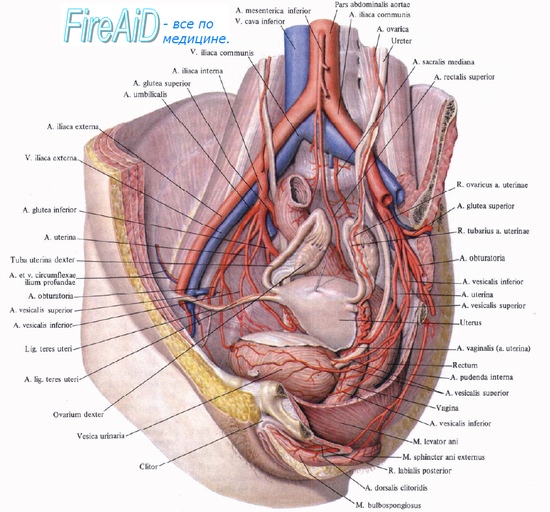

Артериальная система матки

Основными сосудами, обеспечивающими кровоснабжение матки, являются парные маточные артерии (аа. uterinae). Обычно каждая из них отходит от передней ветви внутренней подвздошной артерии, чаще всего вместе с пупочной артерией; нередко маточная артерия начинается сразу под пупочной артерией, реже она отходит от верхней пузырной, а иногда и от основного ствола внутренней подвздошной артерии.

В редких случаях маточная артерия может отходить от запирательной артерии, нижней пузырной, внутренней срамной, средней или верхней прямокишечной, пупочной, верхней или нижней ягодичной артерий и др.

Начало маточной артерии обычно проецируется на боковой край таза, на уровне 12—16 см ниже безымянной линии. Далее маточная артерия направляется медиально и вперед под брюшиной над покрытой фасцией мышцей, поднимающей задний проход, в основание широкой связки матки, где от нее обычно отходят ветви к мочевому пузырю (rami vesicales). Эти ветви участвуют в кровоснабжении не только соответствующих отделов стенки мочевого пузыря, но и области пузырно-маточной клетчатки. Пузырные ветви маточной артерии анастомозируют с ветвями верхней и нижней пузырных артерий (аа. vesicales superior et inferior), а артериальные ветви пузырно-маточной клетчатки — с ветвями влагалищной артерии и ветвями, проходящими в клетчатке параметрия (Б. В. Огнев и В. X. Фраучи, 1960). Далее маточная артерия пересекает мочеточник, располагаясь над ним и отдавая ему маленькую веточку, а затем подходит вплотную к боковой стенке матки, чаще на уровне перешейка. Здесь a. uterina отдает нисходящую, или влагалищную (одну или несколько), артерию (a. vaginalis).

Существует четыре варианта подхода маточных артерий к матке: правая и левая маточные артерии могут подходить к боковым краям матки на разных уровнях (асимметричный подход), например одна из них (правая или левая) подходит к матке ближе к верхнему концу шейки, в то время как другая — ближе к нижнему концу, или на уровне середины шейки матки (вариант встречается в 26% случаев); обе маточные артерии подходят к матке на уровне середины шейки (29%); обе маточные артерии подходят к матке ближе к нижнему концу шейки (24%); обе маточные артерии подходят к матке ближе к верхнему концу шейки — этот вариант встречается в 21% случаев (А. А. Смирнова, 1957).

Продолжаясь далее вверх по боковой стенке матки («ребру») к ее углу, имея в этом отделе выраженный ствол (диаметром около 1,5—2 мм у нерожавших и 2,5—3 мм у рожавших женщин), маточная артерия располагается у нерожавших почти на всем протяжении рядом с «ребром» матки (или отстоит от него на расстоянии не более 0,5—1 см, а в области рогов матки иногда и до 2 см); у рожавших она ближе прилежит к «ребру» матки, а верхние 2/3 ее нередко проходят в толще миометрия. Маточная артерия на всем своем протяжении отдает от 2 до 14 (в среднем 8—10) ветвей неравного калибра (диаметром от 0,3 до 1 мм) к передней и задней стенкам матки.

В области отхождения собственной связки яичника a. uterina иногда отдает крупную ветвь ко дну матки (от которой часто отходит трубная ветвь) и веточки к круглой маточной связке, после чего маточная артерия меняет свое направление из вертикального на горизонтальное и направляется к воротам яичника, где делится на яичниковые ветви (чаще от 1 до 5), анастомозирующие с яичниковой артерией. Нередко на протяжении горизонтального участка маточной артерии или в области ворот яичника, а иногда в области внутреннего его края a. uterina отдает трубные ветви (rr. tubarii) к маточной трубе и ее брыжейке; реже маточная артерия в области собственной связки яичника отдает яичниковые ветви (rr. ovarici) к яичнику и трубные ветви к маточной трубе, а сама поднимается выше и заканчивается в области дна матки.

Деление маточной артерии может осуществляться по магистральному или рассыпному типу.

Согласно исследованиям С. Н. Давыдова, маточная артерия анастомозирует с яичниковой чаще всего примерно на границе верхней и средней трети тела матки; это слияние осуществляется без видимого изменения просветов обоих сосудов, так что определить точное место анастомоза практически невозможно.

Влагалищная артерия (a. vaginalis), ранее называвшаяся нисходящей ветвью маточной артерии, отходит от маточной артерии. В ряде случаев влагалищная артерия может быть представлена двумя-тремя стволиками, причем количество их справа и слева может быть различным. Уровень отхождения ее от a. uterina, по данным А. Б. Берман (1956), чаще всего соответствует средней трети шейки матки, а по данным В. Н. Мошкова более чем в 65% случаев место отхождения располагается ниже внутреннего зева. Это обстоятельство имеет большое практическое значение и должно учитываться в случаях необходимости прижатия маточных артерий для остановки, например, атонического кровотечения, перевязки маточных артерий влагалищным и брюшностеночным доступом.

Знание топографии маточной артерии и места отхождения от нее влагалищной артерии практически важно, особенно в случаях нарушения анатомических взаимоотношений. Так, например, при высокой ампутации шейки матки по поводу удлинения ее должны быть перевязаны, как известно, только влагалищные артерии. Если же будет перевязан ствол маточной артерии выше места отхождения влагалищной артерии, то при наличии недостаточного анастомоза его с яичниковой артерией тело матки может оказаться в условиях пониженного питания.

По данным С. Н. Давыдова, малососудистая зона располагается чаще всего выше уровня отхождения влагалищной артерии от маточной, что соответствует примерно границе шейки и тела матки (перешейку). В тех случаях, когда малососудистая зона хорошо выражена (в том числе и за счет уменьшения венозных сосудов), она имеет форму вытянутого в горизонтальном направлении овала или ромба, иногда смещенного вправо или влево. Верхней границей этого малососудистого поля, как правило, является горизонтальный или несколько дугообразный (коронарный) анастомоз в области перешейка.

Следует подчеркнуть, что направление подавляющего большинства ветвей как маточной, так и влагалищной артерий I, II, III и IV порядка в различных отделах матки подвержено определенной закономерности. Например, артериальные ветви, отходящие под острым углом от влагалищной артерии, направляются косо вниз и к середине шейки матки, т., е. наружному отверстии шейки (радиарно к просвету канала шейки). В области перешейка артериальные ветви располагаются горизонтально или дугообразно, выпуклостью дуги кверху, причем чем выше, тем чаще встречается дугообразное направление ветвей.

В теле матки направление ветвей маточной артерии преимущественно косое: снаружи внутрь, снизу вверх и к середине; таким образом, начальные отделы артериальных ветвей в области тела матки располагаются ниже, чем концевые. Чем ближе проходит ветвь к реберному краю, тем круче вверх она поднимается, иногда принимая почти вертикальное положение. По мере приближения к дну матки косое направление артериальных ветвей становится менее крутым, а в области дна — горизонтальным или дугообразным, соответственно очертаниям выпуклости дна матки.

При различных патологических процессах происходит деформация обычного направления сосудов, причем существенное значение имеет локализация патологического очага, в частности по отношению к тому или иному слою матки. Например, при субсерозных и выступающих над уровнем серозной ловерхности интерстициаль-ных фибромиомах матки сосуды в области опухоли как бы обтекают ее по верхнему и нижнему контурам, в результате чего обычное для данного отдела матки направление сосудов изменяется, происходит их искривление. Более того, при множественных фибромиомах наступают настолько значительные изменения в архитектонике сосудов, что определить какую-либо закономерность становится невозможным (С. Н. Давыдов).

Анастомозы между сосудами правой и левой половины матки на любом ее уровне весьма обильны, Обычно имеют место сосудистые связи артериальных веточек IV и V порядка, но почти в каждом случае в матках как рожавших, так и нерожавших женщин можно обнаружить 1—2 прямых анастомоза между крупными ветвями I порядка. Наиболее постоянным из них является упоминавшийся горизонтальный или слегка дугообразный коронарный анастомоз в области перешейка или нижнего отдела тела матки, иначе называющийся венечной артерией матки. Реже такие крупные анастомозирующие ветви, в количестве от 1 до 3, встречаются выше, в теле маткн, по середине его или ближе к дну; в тех случаях, когда таких анастомозов обнаруживается не один, а два или три, они располагаются параллельно друг другу. Эти анастомозирующие крупные ветви в боковых отделах тела матки чаще всего располагаются очень круто, почти вертикально. Таким образом, направление первичных ветвей маточной артерии и вторичных ее ветвей (с учетом слияния сосудов противоположных сторон) в теле матки приобретает дугообразный характер, причем выпуклость дуги направлена кверху, а середина ее находится примерно в области средней линии.

Практическое использование анатомических данных о том, что матка снабжается кровью в основном именно из маточных артерий (а яичниковые артерии и анастомозы с мочелузырными и прямокишечными артериями имеют значительно меньшее значение), заключается в возможности успешного клинического использования операций по перевязке сосудов матки для остановки тяжелых атонических кровотечений, а также во время операций кесарева сечения, миомэктомии и зашивания разрывов матки.

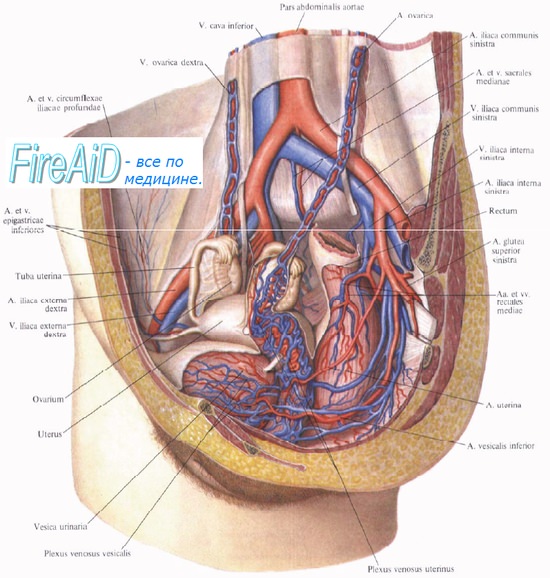

Венозная система матки начинается в ее глубоких слоях мелкими стволиками. Кнаружи они укрупняются и в поверхностных слоях идут в виде коротких переплетающихся между собой стволов или образуют отдельные хорошо выраженные сосуды. Различают два основных типа обшего распределения венозной системы матки: сетевидный и магистральный.

Вены матки имеют тонкие стенки и образуют мощное маточное венозное сплетение (plexus venosus uterinus), располагающееся преимущественно в области боковых стенок шейки матки и околоматачной клетчатке. Это сплетение широко анастомозирует с венами влагалища, наружных половых органов, мочепузырным и прямокишечным венозными сплетениями, а также гроздевидным сплетением яичника (plexus pampiniformis ovarii). Последнее представляет собой обильное разветвление вен в верхнем отделе широкой связки матки. Маточное венозное сплетение собирает кровь преимущественно из матки, влагалища, маточных труб и широкой связки матки. Посредством вен круглой связки маточное венозное сплетение сообщается с венами передней брюшной стенки.

Кровь от матки оттекает главным образом по маточной вене (v. uterina), во внутреннюю подвздошную вену (v. iliaca interna). Маточные вены в своих нижних отделах чаще всего состоят из двух стволов, реже — из одного. Диаметр их значительно больше диаметра одноименных артерий и достигает 5 мм. Практически важно отметить, что из двух маточных вен одна (меньшая) обычно располагается впереди мочеточника, другая — позади него (Б. Н. Мошков).

Кровь от дна и верхнего отдела матки оттекает, кроме того, и через вены круглой и широкой связок матки в гроздевидное сплетение яичника и далее — через v. ovarica — в нижнюю полую вену (справа) и почечную вену (слева); от нижнего отдела тела матки и верхней части шейки матки отток крови осуществляется непосредственно в v. iliaca interna; от нижней части шейки матки и влагалища — в систему v. iliaca interna через внутреннюю срамную вену (v. pudenda interna).

Направление венозных ветвей в общем совпадает с направлением артерий. Характерным является выраженное переплетение венозных сосудов между собой. Объем венозного русла примерно в 5 раз превышает объем артериального русла.

Источник