Красное море

Красное море считается внутренним морем Индийского океана. Располагается оно между Африкой и Аравийским полуостровом, принадлежащим Азии. Находится в тектонической впадине между двумя литосферными плитами – африканской и аравийской. Следует заметить, что вода в море вовсе не красного цвета. Она очень чистая и голубая. Откуда же появилось такое название?

Древние народы, населявшие Ближний Восток, давали разным частям света названия цветов. Север ассоциировался с чёрным цветом. Белый цвет символизировал восток, а юг связывали с красным цветом. Рассматриваемый нами водоём для жителей Средиземноморья находился как раз на юге. Поэтому его и назвали «красным». Но это лишь одна из гипотез, объясняющая название. В действительности же различных предположений и мнений по этому вопросу гораздо больше.

Общие характеристики

Площадь водного зеркала водоёма составляет 438 тыс. кв. км. Длина равна 2250 км. В самом широком месте ширина достигает 335 км. Максимальная глубина равна 2211 метров. За среднюю глубину взята величина, равная 490 метрам. Это самое северное тропическое море планеты.

На его берегах находятся такие государства как Йемен, Саудовская Аравия, Иордания, Израиль, Египет, Судан, Эритрея, Джибути. На севере в море вклинивается Синайский полуостров. В результате этого имеются 2 залива: Суэцкий и Акаба. Второй соединяется с водоёмом через пролив Тиран. Суэцкий залив заканчивается Суэцким каналом, соединяющим Средиземное море с Красным. На юге водоём через Баб-эль-Мандебский пролив соединяется с Аденским заливом Индийского океана.

Береговая линия слабо-изрезанная. Дно делится на прибрежную отмель, глубина которой не превышает 200 м, основную глубоководную впадину, глубиной до 1000 метров и глубокий желоб, где и зафиксирована максимальная глубина.

Солёность воды

Данный водоём один из самых солёных в мире. Солёность его вод на 4% выше, чем в среднем по планете. Связано это с высокой скоростью испарения, малым числом осадков и с ограниченной связью с Индийским океаном, который имеет низкую солёность. Есть и ещё один фактор – в Красное море не впадают реки и ручьи. Отсюда кристальная прозрачность воды, так как пресные воды всегда несут в солёный водоём песок и ил.

Если обратиться к цифрам, то солёность колеблется в пределах от 36 г соли на литр воды в южной части водоёма до 41 г на литр в северной части. Средняя солёность составляет 40 г на литр. А мировая по Шкале практической солёности равна 35 г на литр.

Климат

Водоём находится под воздействием 2-х муссонов – северо-восточного и юго-западного. Средняя температура воды в летний период равна 26 градусам по Цельсию на севере и 30 градусам по Цельсию на юге. Среднегодовая температура составляет 22 градуса по Цельсию. На море часто бывают ветра.

Количество осадков маленькое – всего лишь 8 см в год. Дожди проходят в виде коротких ливней. А испаряется ежегодно 205 см. Дефицит воды компенсируется за счёт вод Индийского океана, поступающих через узкий Баб-эль-Мандебский пролив (ширина от 26 до 90 км при длине 109 км).

Что касается температуры воздуха, то холодный период приходится на декабрь-январь. В это время держится температура 20-25 градусов по Цельсию. Самая жара фиксируется в августе. В это время воздух прогревается до 35-40 градусов по Цельсию. Иногда термометр показывает 45-50 градусов по Цельсию.

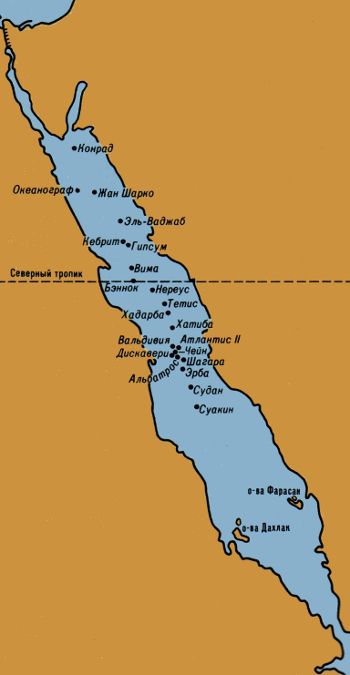

Острова

Острова в основном сосредоточены в южной части водоёма. На севере в проливе Тиран расположен одноимённый остров с площадью 80 кв. км. На нём находится военная база ООН, мирные жители не живут. Рядом с островом находятся коралловые рифы. А в южной части имеются архипелаги, объединяющие многочисленные острова.

Самым большим является архипелаг Дахлак недалеко от города Массауа в Эритреи. В нём насчитывается 2 больших и 124 маленьких острова. На архипелаге практикуется добыча жемчуга, но в небольших объёмах. Есть также архипелаг Фарасан к югу от саудовского Джизана и архипелаг Ханиш, принадлежащий Йемену. Этому государству также принадлежит остров Камаран с площадью 108 кв. км. Местное население в основном занимается рыболовством.

Минеральные и биологические ресурсы

Красное море богато минералами. Здесь можно назвать сульфидные минералы, арагонит, кальцит, халцедон, доломит, а также магнезит, полигалит, ангидрит и гипс. Имеются кварц, слюда, глинистые минералы и полевой шпат.

Вдоль египетского побережья тянутся коралловые рифы. Это жизненный центр, привлекающий большое количество рыб. Формы у кораллов самые разнообразные, а цветовая гамма очень богатая. Здесь присутствуют и жёлтые, и розовые, и голубые и коричневые цвета. Мёртвые кораллы имеют белый цвет. Вся эта красота привлекает большое количество любителей подводного плавания.

В море живут дельфины, косатки, морские черепахи, водятся акулы, но попадаются они в основном в водах Судана. Насчитывается более 1200 видов рыб, причём около 100 из них больше нигде не встречаются. Глубоководных рыб насчитывается 42 вида.

На водоёме, вдоль побережья, установлены опреснительные установки. Через них морская вода поступает на нефтеперерабатывающие и цементные заводы, где используется для охлаждения. Установки негативно влияют на кораллы и вызывают их преждевременную гибель. В результате этого численность рыбы уменьшается. И хотя приносимый вред имеет локальный характер, но в перспективе это может отрицательно сказаться на рыбной промышленности в целом.

Однако, несмотря ни на что, самый солёный водоём планеты считается одним из красивейших в мире и привлекает к себе огромное количество туристов.

Источник

База знаний

Территория

Красное море расположено между Африкой и Аравийским п-овом. Оно занимает глубокую, узкую, длинную депрессию с крутыми, местами отвесными склонами. Протяженность моря с северо-запада на юго-восток — 1932 км, средняя ширина — 280 км. Максимальная ширина в южной части — 306 км, а в северной части всего около 150 км. Таким образом, длина моря примерно в семь раз превышает его ширину.

Площадь Красного моря 460 тыс. км 2 , объем — 201 тыс. км 3 , средняя глубина — 437 м, наибольшая глубина — 3039 м.

На юге море соединяется с Аденским заливом и Индийским океаном через узкий Баб-эль-Мандебский пролив, на севере — Суэцким каналом со Средиземным морем. Наименьшая ширина Баб-эль-Мандебского пролива — около 26 км, максимальная глубина — до 200 м, глубина порога со стороны Красного моря — 170 м, а в южной части пролива — 120 м. Из-за ограниченной связи через Баб-эль-Мандебский пролив красноморская впадина представляет собой самую изолированную котловину Индийского океана.

Длина Суэцкого канала — 162 км, из них на протяжении 39 км он проходит по соленым озерам Тимсах, Большому Горькому и Малому Горькому. Ширина канала по поверхности — 100—200 м, глубина по фарватеру — 12—13 м.

Берега Красного моря преимущественно ровные, песчаные, местами скалистые, со скудной растительностью. В северной части моря Синайский п-ов разделяет мелководный Суэцкий залив и глубокий, узкий, отделенный от моря порогом залив Акаба.

В прибрежной зоне встречается много небольших островов и коралловых рифов, наиболее крупные острова расположены в южной части моря: Дахлак у Африканского побережья и Фарасан у Аравийского. В середине Баб-эль-Мандебского пролива возвышается о. Перим, разделяющий пролив на два прохода.

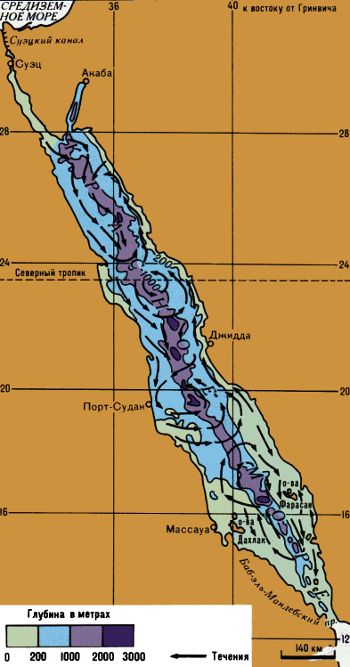

Рельеф дна

В рельефе дна Красного моря четко выделяется шельф, ширина которого увеличивается с севера на юг от 10—20 до 60—100 км. На глубине 100—200 м он сменяется крутым, хорошо выраженным уступом материкового склона. Большая часть впадины Красного моря (главный желоб) лежит в интервале глубин от 500 до 2000 м. Над волнистой донной равниной возвышаются многочисленные подводные горы, гряды, местами прослеживается серия ступеней, параллельных окраинам моря. Вдоль оси впадины проходит узкая глубокая борозда — осевой желоб с максимальными для моря глубинами, представляющий собой срединную рифтовую долину Красного моря.

Впадины с рассолами в Красном море

В 60-х гг. в центральной части осевого желоба, на глубинах более 2000 м, было открыто несколько впадин с горячими рассолами, обладающими своеобразным химическим составом. Происхождение этих впадин связано с тем, что в рифтовой зоне Красного моря активно проявляется современная тектоническая деятельность. За последние десятилетия в осевой зоне моря обнаружено более 15 впадин, содержащих рассолы высокой минерализации с соленостью 250‰ и более. Температура рассолов в наиболее горячей впадине Атлантис-II достигает 68°.

Рельеф дна и течения Красного моря

Климат

Метеорологические условия над морем формируются под воздействием следующих стационарных и сезонных барических центров атмосферы: области повышенного давления над Северной Африкой, центральноафриканской области пониженного давления, центров повышенного давления (зимой) и пониженного (летом) над Центральной Азией.

Взаимодействие указанных барических систем обусловливает преобладание в летний сезон (с июня по сентябрь) северо-западных ветров (3—9 м/с) по всей протяженности моря. В зимний сезон (с октября по май) в южной части моря от Баб-эль-Мандебского пролива до 19—20° с.ш. господствуют юго-восточные ветры (до 7—9 м/с), а севернее сохраняются более слабые северо-западные ветры (2—4 м/с). Такой режим ветров в южной части Красного моря, когда они дважды в год меняют направление, связан с муссонной циркуляцией над Аравийским морем. Направление устойчивых ветровых потоков в основном вдоль продольной оси Красного моря в значительной степени определяется гористым рельефом берегов и прилегающих частей суши. В прибрежных районах моря хорошо развиты дневные и ночные бризы, связанные с большим суточным теплообменом между сушей и атмосферой.

Штормовая деятельность в море развита слабо. Чаще всего штормы отмечаются в декабре — январе, когда их повторяемость около 3%. В остальные месяцы года она не превышает 1%, штормы случаются не более 1—2 раз в месяц. В северной части моря вероятность штормов больше, чем в южной.

Расположение Красного моря в зоне континентального тропического климата определяет весьма высокую температуру воздуха и ее большую сезонную изменчивость, что отражает тепловое влияние материков.

Температура воздуха в течение года над северной частью моря ниже, чем над южной. Зимой, в январе, температура повышается с севера на юг от 15—20 до 20—25°. В августе средняя температура на севере 27,5°, а на юге 32,5° (максимальная достигает 47°). Температурные условия в южной части моря более постоянны, чем в северной.

Атмосферных осадков над Красным морем и его побережьем выпадает крайне мало — в целом за год не более 50 мм. Дожди бывают главным образом в виде ливней, связанных с грозами и иногда пыльными бурями.

Величина испарения с поверхности моря в среднем за год оценивается в 200 мм и больше. С декабря по апрель испарение в северной и южной частях моря больше, чем в центральной части, в остальное время года наблюдается постепенное уменьшение его величины с севера на юг.

Гидрология и циркуляция вод

Изменчивость поля ветра над морем играет главную роль в изменениях уровня от сезона к сезону. Размах внутригодовых колебаний уровня: 30—35 см в северной и центральной частях моря и 20—25 см в южной. Выше всего положение уровня в зимние месяцы и ниже всего — в летние. При этом в холодный сезон уровенная поверхность наклонена от центрального района моря к северу и к югу, в теплый сезон наблюдается наклон уровня с юга на север, что связано с режимом преобладающих ветров. В переходные месяцы смены муссонов уровенная поверхность моря приближается к горизонтальной.

Преобладающие летом по всему морю северо-западные ветры создают нагон вод вдоль Африканского побережья и сгон — у Аравийского. Вследствие этого уровень моря у Африканского побережья выше, чем у Аравийского.

Приливы имеют в основном полусуточный характер. При этом колебания уровня в северной и южной частях моря происходят в противофазе. Величина прилива уменьшается от 0,5 м на севере и на юге моря до 20 см в его центральной части, где прилив становится суточным. В вершине Суэцкого залива величина прилива достигает 1,5 м, в Баб-эль-Мандебском проливе — 1 м.

Важную роль в формировании гидрологического режима Красного моря играет водообмен через Баб-эль-Мандебский пролив, характер которого в разные сезоны меняется.

Зимой в проливе обычно наблюдается двухслойная структура течений, летом — трехслойная. В первом случае поверхностное (до 75—100 м) течение направлено в Красное море, а глубинное — в Аденский залив. Летом дрейфовый поверхностный поток (до 25—50 м) направлен в Аденский залив, идущий ниже этого слоя, промежуточный компенсационный (до 100—150 м) — в Красное море, а придонный стоковый — также в Аденский залив. В периоды смены ветров в проливе могут одновременно наблюдаться разнонаправленные течения: у Аравийского берега — в Красное море, а у Африканского — в Аденский залив. Максимальные скорости дрейфового потока в проливе доходят до 60—90 см/с, но при определенном сочетании с приливами скорость течения может резко возрастать до 150 см/с и так же быстро уменьшаться.

В результате водообмена через Баб-эль-Мандебский пролив в среднем за год в Красное море поступает примерно на 1000—1300 км 3 воды больше, чем ее уходит в Аденский залив. Этот избыток морской воды затрачивается на испарение и восполняет отрицательный пресный баланс Красного моря, куда не впадает ни одна река.

Циркуляция вод в море отличается значительной сезонной изменчивостью, определяемой в основном характером установившихся ветров в зимний и летний периоды. Однако поле преобладающих течений представляет собой не простой продольный перенос вдоль большой оси моря, а сложную вихревую структуру.

В крайних северной и южной частях моря большое воздействие на течения оказывают приливы; в прибрежной зоне на них влияет обилие островов и рифов, изрезанность берегов. Сильные бризы, дующие с суши на море и с моря на сушу, также вызывают нарушение циркуляции. В зависимости от района и времени года направления течений вдоль осевой впадины моря составляют 20—30%. Довольно часто отмечаются течения, идущие против муссонного ветрового потока или в поперечном направлении. Скорость большинства течений не более 50 см/с и лишь в редких случаях — до 100 см/с.

В зимний сезон циркуляция на поверхности в северной части моря характеризуется общим циклоническим движением вод. В центральной части моря примерно на 20° с.ш. выделяется зона конвергенции течений. Она формируется на стыке северного циклонического круговорота и антициклонического, занимающего южную часть моря. С севера вдоль Африканского берега в зону конвергенции поступает поверхностная красноморская вода, а из южной части моря — трансформированная аденская, что приводит к накоплению воды и повышению уровня в центральной части моря. В зоне конвергенции происходит интенсивный перенос вод от западного берега к восточному. За зоной конвергенции аденская вода движется на север, уже против действующего ветра, вдоль восточного берега. Вертикальная структура течений зимой характеризуется довольно быстрым их затуханием с глубиной.

В летний сезон под влиянием устойчивых северо-западных ветров, охватывающих все море, интенсивность циркуляции возрастает, и ее главные особенности проявляются во всем слое поверхностных и промежуточных вод. В северной и центральной частях моря на фоне довольно сложной циклонической структуры преобладает перенос вод к Баб-эль-Мандебскому проливу, способствующий их накоплению на юге и опусканию в центре усиливающегося летом антициклонического круговорота.

Зона конвергенции течений в центральной части моря при однородном поле ветра не выражена. У южной границы моря в отличие от зимнего сезона прослеживается вынос вод в Баб-эль-Мандебский пролив. Следовательно, на всей акватории преобладает движение вод в южном направлении. Подповерхностные трансформированные аденские воды распространяются к северу сложным путем, вовлекаясь в циклонические круговороты, преимущественно вдоль восточного берега моря.

Циркуляция глубинных вод определяется неравномерностью поля плотности. Образование этих вод, как показано ниже, происходит в северной части моря в результате конвективного перемешивания.

Гидрологическая структура Красного моря — одного из наиболее изолированных средиземных бассейнов — формируется под влиянием главным образом местных факторов. Среди них важнейшие — это процессы взаимодействия моря и атмосферы (в особенности охлаждение и испарение, вызывающие конвекцию), ветер, создающий характерную для зимнего и летнего сезонов циркуляцию вод в верхнем слое моря, определяющий условия поступления и распространения аденских вод. Водообмен с Аденским заливом не оказывает непосредственного влияния на структуру глубинных слоев моря вследствие мелководности пролива и меньшей по сравнению с красноморскими плотностью втекающих вод. Вместе с тем особенности верхнего слоя моря тесно связаны с распространением и трансформацией аденских вод. Наибольшей сложностью (особенно летом) отличается структура верхнего 200-метрового слоя на юге Красного моря благодаря воздействию аденских вод. Напротив, распределение гидрологических характеристик в северной части моря довольно однородное, в особенности зимой, в период активного развития конвективного перемешивания.

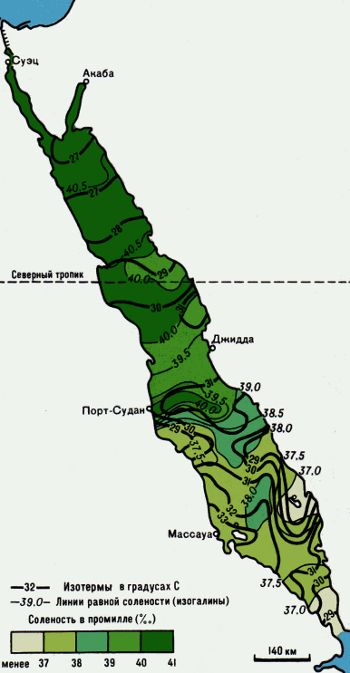

Температура воды и солёность

Температура воды и соленость на поверхности Красного моря летом

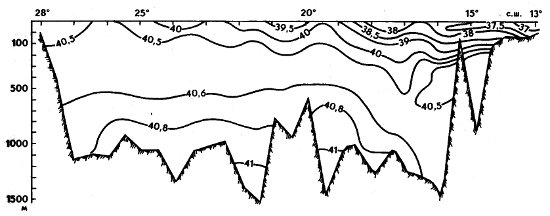

Температура на поверхности моря в холодный сезон возрастает от 18° в Суэцком заливе до 26—27° в центральной части моря, а затем немного понижается (до 24—25°) в районе Баб-эль-Мандебского пролива. Соленость на поверхности понижается от 40—41‰ на севере до 36,5‰ на юге моря.

Основная особенность гидрологических условий в верхнем слое моря зимой — наличие двух встречных потоков вод с различными характеристиками. С севера на юг движутся относительно холодные и более соленые красноморские воды, а в противоположном направлении — более теплые, менее соленые аденские воды. Основное взаимодействие этих вод происходит в районе 19—21° с.ш., но по пониженной солености аденские воды выделяются в северной части моря вдоль Аравийского берега до 26—27° с.ш. В связи с этим создается широтная неравномерность в распределении гидрологических характеристик: в направлении от Африканского берега к Аравийскому температура немного повышается, а соленость понижается. В море возбуждается поперечная циркуляция, сопровождаемая вертикальными движениями вод в прибрежных зонах.

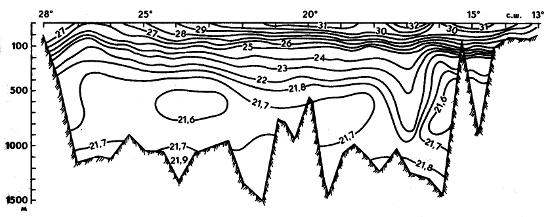

Температура воды (°С) на продольном разрезе в Красном море летом

В теплый сезон температура на поверхности повышается с севера на юг от 26—27 до 32—33°, а соленость уменьшается в этом же направлении от 40—41 до 37—37,5‰.

При установлении над всем морем северо-западных ветров происходит усиление распространения на юг в поверхностном слое высокосоленых вод и ослабление влияния аденских вод, что приводит к повышению солености у входа в пролив. В то же время в подповерхностном слое в северном направлении активно распространяются аденские воды с меньшей температурой и соленостью. Эти процессы вызывают обострение вертикальных градиентов температуры, особенно в южной части моря.

Обмену вод в верхних слоях моря способствует развитие поперечной циркуляции. Характер преобладающих ветров в летний сезон таков, что чаще вызывает опускание вод у Африканского берега и подъем у Аравийского, хотя в некоторых районах благодаря компенсационным движениям возможна и обратная картина. В зимний сезон ветры в южной части моря вызывают сгон у входа в Баб-эль-Мандебский пролив и подъем к поверхности вод из промежуточных и даже из глубинных слоев моря.

Сезонные изменения гидрологических характеристик охватывают верхний слой моря толщиной 150—200 м. Слой до 20—30 м весь год хорошо перемешан и отличается однородностью. Наибольшие вертикальные градиенты температуры и солености отмечаются между горизонтами 50—150 м. Толща моря глубже 200—300 м отличается большой однородностью. Температура здесь остается в пределах 21,6—22°, соленость — 40,2—40,7‰. Это самые высокие температуры и соленость глубинных вод Мирового океана. На долю глубинной красноморской воды приходится не менее 75% объема вод моря.

Образование глубинных вод происходит зимой в северных районах моря, когда при понижении температуры воды на 4—6° здесь активно развивается зимняя вертикальная циркуляция, достигающая больших глубин. Формирование глубинных вод усиливается за счет «шельфового эффекта» — опускания в глубинные слои вод с высокой плотностью, образующихся в Суэцком заливе.

Соленость (‰) на продольном разрезе в Красном море летом

По комплексу признаков в Красном море выделяются следующие основные водные массы: трансформированная аденская, поверхностная, промежуточная и глубинная красноморские.

Трансформированная аденская водная масса имеет две модификации. Зимой она выделяется в слое 0—80 м, летом поступает в море в виде промежуточного потока в слое 40—100 м. В южной части моря имеет температуру 24—26° и соленость 37—38,5‰.

Поверхностная красноморская вода занимает слой 50—100 м, в зависимости от места нахождения и времени года ее температура меняется от 18—20 до 30— 31°, а соленость — от 38,5 до 41‰.

Промежуточная красноморская вода образуется в северной части моря в результате зимней вертикальной циркуляции и распространяется в слое 200— 500 м в южную часть моря, где перед проливом поднимается в слое 120—200 м. В северной части моря ее температура 21,7—22°, соленость — около 40,5‰, в южной — соответственно 22—23° и 40—40,3‰.

Глубинная вода также формируется на севере моря в процессе конвективного перемешивания. Она занимает основной объем моря в слое от 300—500 м и до дна и отличается очень высокими температурой (около 22°) и соленостью (более 40‰.

Глубинная вода распространяется в южном направлении и прослеживается по минимуму температуры (21,6—21,7°) в слое 500—800 м. Летом минимум температуры выделяется почти вдоль всего моря. В придонном слое отмечается небольшое повышение температуры и солености, предположительно связанное с влиянием горячих рассолов, заполняющих глубоководные впадины. Вопрос о взаимодействии рассолов с водами моря изучен пока недостаточно.

Фауна и экологические проблемы

Богатство жизни в Красном море

В водах Красного моря обитают свыше 400 видов рыб. Однако промысловое значение имеют только 10—15 видов: сардины, анчоус, ставриды, индийская скумбрия, из донных рыб — саурида, каменный окунь. Рыболовство имеет преимущественно местное значение.

Экологическая обстановка в Красном море, как и во многих районах океана, в последнее время ухудшилась в результате хозяйственной деятельности человека. На биологических ресурсах отрицательно сказывается растущее загрязнение моря нефтью, на его поверхности зафиксировано наибольшее для Индийского океана число нефтяных пятен. Повышение уровня загрязнения связано с увеличением судоходства, в том числе морских перевозок нефти, а также с освоением нефтяных месторождений на шельфе северной части моря.

Источник