- Генетические типы угленосных отложений и бассейнов

- Подмосковный угольный бассейн

- Содержание

- История [ править ]

- Характеристики [ править ]

- Подмосковный угольный бассейн

- История

- Подмосковный угольный бассейн — история, особенности и интересные факты

- Начало истории

- Работа шахт

- Начало работ

- Послевоенное время

- Развитие Мосбасса до наших дней

- Характеристика Подмосковного угольного бассейна

- Основные параметры Мосбасса

- Другие перспективы

- Особенности бассейна

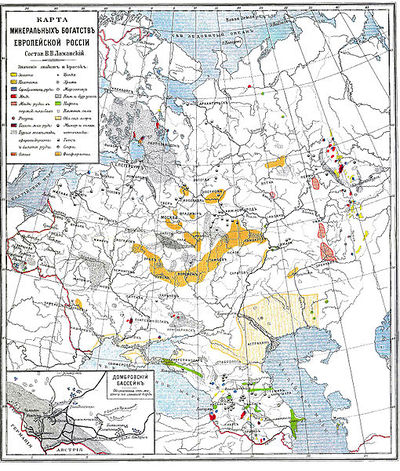

Генетические типы угленосных отложений и бассейнов

Как ранее было отмечено, угли образовались из торфяников, различных по своему составу. Если древние торфяники развивались внутри континента, часто на базе существовавших в то время озер (в замкнутых водоемах), то они создавали так называемые, лимнические угольные бассейны (от греческого слова лимнос — озеро). В случае образования торфяников в прибрежно-морских условиях из них сформировались паралические бассейны (от греческого слова паралос — близкие к морю). В этих условиях торфяники могли во время морских ингрессий и трансгрессий покрываться водами моря, и на них отлагались типичные морские осадки с присущей им морской фауной, При отступлении моря снова начиналось заболачивание образовавшихся морских отложений и т.д.

К лимническим бассейнам относят Челябинский бассейн, бассейны нижней Силезии, Саарский; к бассейнам паралического типа — Донецкий. Иллинойс (США), а также Рурский.

На основании диагностических признаков Г.А. Иванов подразделил все бассейны на три типа: геосинклинальный, переходный и платформенный (табл. 24).

В отложениях геосинкликального типа осадки различных возрастов залегают в общем согласно Фациальный их состав преимущественно мелководный. Среди всех мощных отложений геосинклиналыюго типа угленосные отложения составляют значительную часть н имеют нередко мощность в несколько километров. Угленосная толща не имеет при этом резких границ

В мощных толщах угленосных отложений, главным образом песчано-глинистых, известняки и угли составляют 1—2%. Характерно присутствие типично морской и солоноватоводной фауны. Количество пластов и пропластков угля значительно и более или менее равномерно распределяется по всей угленосной толще, но пласты преимущественно маломощные: из сотен пластов и пропластков палеозойской толщи Донецкого бассейна рабочей мощности достигает 30—40. Угли здесь почти исключительно гумусовые. По характеру накопления они главным образом автохтонные и выдерживаются по мощности на значительных расстояниях. Химический состав углей одного и того же пласта также более или менее постоянен. Содержание золы и серы резко не меняется.

В отложениях платформенного типа (континентальных) залегание угленосной толщи всегда бывает несогласным с залеганием подстилающих пород. Возрастное несогласие свидетельствует здесь о длительном перерыве в осадконакоплении, что является для этого типа важным диагностическим признаком (бассейны Подмосковный, Иркутский и др.).

Мощность угленосной толщи невелика — редко сотни метров. Фациальный состав угленосной толщи почти исключительно наземно-континентальный. Угли по условиям накопления относятся к озерно-болотному типу. Для осадков характерно преобладание песчаных толщ над глинистыми. В них встречаются остатки флоры, пресноводная и наземная фауна. Угленосные отложения (речные и озерно-болотные) сильно изменяются на коротких расстояниях. В незначительной по мощности угленосной толще содержится ничтожное количество угольных пластов, главные из них приурочены к основанию толщи. Пласты угля не выдержаны по мощности: они выклиниваются и расширяются на коротких расстояниях. Химический состав их также непостоянен, особенно по содержанию золы. Породы угленосной толщи чаще рыхлые и лишь изредка сцементированные.

Тип отложений переходных зон как бы совмещает в себе черты двух вышеуказанных типов, поэтому в таких образованиях представлено большое разнообразие как мощностей угленосной толщи, так и фациального состава ее. Здесь нередко наблюдается смена типов угленакопления.

Формирование углей некоторых бассейнов иногда начинается по одному типу, затем условия меняются и отложение углей этого бассейна «переходит в другой тип. Так, в нижнекарбоновое время Карагандинский бассейн образовался как тип геосинклинального накопления угленосной толщи. Уже в верхнем визе здесь заметен перевод к типу промежуточных зон, а в юрское время — угленакопление типа континентальных платформ.

Ни для одного из приведенных трех типов бассейнов нет оснований утверждать, что по мере того, как земной шар стареет, процесса угленакопления замирают.

Среди бассейнов карбонового возраста преобладающим оказался геосинклинальный тип бассейнов. Пермские, мезозойские и кайнозойские бассейны представлены в большинстве случаев переходным типом. Платформенный тип бассейнов развит от палеозоя до кайнозоя. Около 50% мировых запасов приходится на платформенные бассейны, остальные 50% распределены в бассейнах геосинклинальных и переходных.

В последующие годы был предложен ряд новых схем классификаций угленосных отложений, угольных бассейнов и месторождений (П.В. Васильев. Ю.А. Жемчужников, М.К. Коровин. Г.Ф. Крашенинников и др.). В табл. 25 приведена классификация П.В. Васильева, дополняющая классификацию Г.А. Иванова, в табл. 26 — классификация Г.Ф. Крашенинникова.

Тектоническая классификация, разработанная Г.Ф. Крашенинниковым (табл. 26), делит бассейны на геосинклинальные и платформенные. Среди геосинклинальных областей он выделяет внутренние весьма подвижные зоны (восточный склон Урала), стабилизированные зоны (Кизеловскийбассейн), краевые и внутренние прогибы (Донбасс, Кузбасс), а среди платформенных областей различает подвижные (Челябинский бассейн) и устойчивые (Подмосковный бассейн).

Источник

Подмосковный угольный бассейн

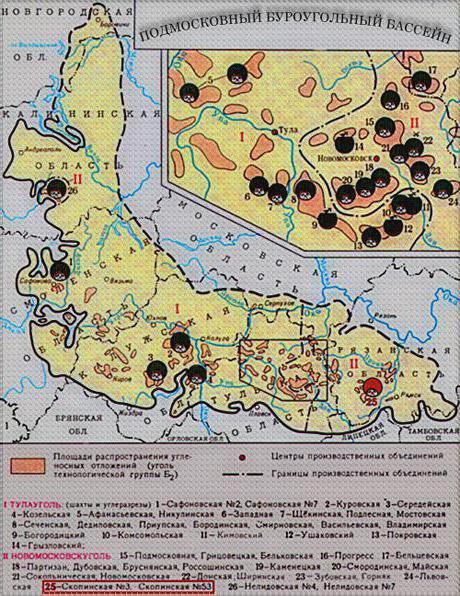

Подмосковный угольный бассейн (Мосбасс) — буроугольный бассейн в Ленинградской, Новгородской, Тверской, Смоленской, Московской, Калужской, Тульской и Рязанской области.

Содержание

История [ править ]

Впервые запасы угля открыты в 1772, добыча ведётся с 1786 года, первая штольня открыта в районе г. Боровичи Новгородской области. К середине XIX в. число известных месторождений в бассейне достигло 76. Обнаруженные месторождения разрабатывались от случая к случаю. Систематическая добыча угля была организована графом Бобринским лишь в 1855 году у деревни Малевка нынешнего Богородицкого района Тульской области. Там в 1858 г. было добыто почти 10 тыс. т угля. Через 6 лет добыча началась в районе поселка Товарково, а в конце века — и в ряде других мест. Однако угледобыча в Подмосковном бассейне из-за монополии иностранного капитала в угольной промышленности страны не получила широкого развития. Шахты работали сезонно. Отсутствие механизации и плохая организация труда привели к тому, что годовая добыча угля во всей Тульской губернии в начале XX в. не превышала 700 тыс. т, то есть равнялась выработке одной современной шахты (в то же время в валовой продукции губернии в 1913 году доля угледобычи составляла 24%).

Масштабная добыча бурого угля началась в 1920-х годах в рамках реализации идеи использования местных топливных ресурсов и необходимости во время Гражданской войны обеспечивать топливом Центральный регион. Промышленная разработка месторождений производилась в Тверской, Смоленской, Калужской и Тульской областях. В 1941 году на территории Тульской области, являвшейся к тому времени главным районом добычи угля в пределах Подмосковного бассейна, развернулись активные военные действия. Многие шахты были взорваны и затоплены. Однако, вследствие оккупации Донбасса, нужда в подмосковном угле была исключительно велика, и сразу после освобождения территории области здесь вновь развернулись работы в угольной промышленности.

После войны добыча угля в Подмосковном бассейне на 90% сосредоточилась в Тульской обл. Максимальный уровень добычи был отмечен в 1957 г. (44 млн т).

В 40-60-х годах на трёх месторождениях использовалась технология подземной газификации угля, каждое месторождение вырабатывало газа эквивалентного свыше 100 тыс. т.у.т в год. В 1958 году в Тульской области вскрыт первый разрез — «Кимовский», за ним «Богородицкий», «Грызловский» и «Ушаковский».

| 1858 | 1877 | 1898 | 1913 | 1917 | 1930 | 1941 | 1945 | 1950 | 1957 | 1959 | 1960 | 1990 | 1996 | 1998 | 1999 | 2005 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 0,01 | 0,47 | 0,17 | 0,30 | 0,70 | 1,70 | 10,00 | 20,00 | 31,20 | 44,00 | 47,60 | 43,70 | 13,20 | 2,60 | 1,30 | 0,89 | 1,00 |

С 60-х годов, с началом поставок в центральный район более дешёвых природного газа и мазута, происходит плавное снижение добычи. Из-за низкого качества угля (средние зольность 31 %, содержание серы 3 %, влаги 33 %, теплота сгорания 11,4 — 28,2 МДж/кг) и высокой стоимости его добычи (высокая обводнённость пластов) в 1980-90-е годы практически все добывающие предприятия были закрыты. В 2009 году закрыта последняя шахта — «Подмосковная» За всю историю эксплуатации месторождений добыто свыше 1,2 млрд т. угля.

В настоящее время добыча не ведется

С освоением бассейна связано развитие многих шахтёрских городов и посёлков, среди них Нелидово, Сафоново, Куровской, Поддубный, Сосенский, Середейский, Новомосковск, Киреевск, Липки,Товарковский,Скуратовский и его окружение.

Потребителями угля были многие местные промышленные предприятия, а самыми крупными — электростанции, такие как Каширская, Черепетская, Смоленская, Щёкинская ГРЭС. Местная электроэнергетика и на 2000 год оставалась основным потребителем вырабатываемого подмосковного угля.

Характеристики [ править ]

Площадь угленосных отложений (до глубины 200 м) около 120 тыс. км²; ширина дугообразной полосы 80-100 км.

На 2000 год промышленные запасы угля Подмосковного бассейна оцениваются в 1,5 млрд т. Пласты угля чередуются со слоями пустой породы. Пласты залегают прерывисто, нередки плывуны. Все это осложняет эксплуатацию месторождений. Бурые угли легко окисляются в шахте, и в связи с этим рудничный воздух всегда содержит значительное количество углекислого газа. Это приводит к загазованности выработок, опасной для жизни рабочих. Затруднения возникают и из-за сильной обводненности месторождений бассейна. Предварительное осушение угольных пластов с поверхности земли мало помогает, так как во время эксплуатации в горные выработки поступает большое количество воды. На 1 т добываемого угля в среднем приходится откачивать около 10 м 3 воды. Это затрудняет работы и повышает себестоимость угля.

Источник

Подмосковный угольный бассейн

История

Впервые запасы угля открыты в 1772, добыча ведётся с 1786 года, первая штольня открыта в районе города Боровичи Новгородской области.

Площадь угленосных отложений (до глубины 200 м) около 120 тыс. км²; ширина дугообразной полосы 80-100 км. Геологические запасы углей 11,8 млрд т., в том числе разведанные 5,3 млрд т. (1973).

Разведанные запасы на 1997 год составляют 6,8 млрд т., в том числе балансовые — 3,9 млрд т. (минимальная мощность пласта — 1,3 м, зольность — 45 %).

Масштабная добыча бурого угля началась в 1920-х годах в рамках реализации идеи использования местных топливных ресурсов (см. план ГОЭЛРО) и необходимости во время Гражданской войны 1918-20 обеспечивать топливом Центральный регион. Промышленная разработка месторождений производилась в Тверской, Смоленской, Калужской и Тульской областях. В 40-60-х годах на трёх месторождениях использовалась технология подземной газификации угля, каждое месторождение вырабатывало газа эквивалентного свыше 100 тыс. т.у.т в год. В 1958 году в Тульской области вскрыт первый разрез — «Кимовский» (Кимовский район), за ним «Богородицкий» (у г. Богородицка), «Грызловский» (Венёвский район) и «Ушаковский» (Узловский район).

| 1858 | 1877 | 1898 | 1913 | 1917 | 1930 | 1941 | 1945 | 1950 | 1957 | 1959 | 1960 | 1990 | 1996 | 1998 | 1999 | 2005 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 0,01 | 0,47 | 0,17 | 0,30 | 0,70 | 1,70 | 10,00 | 20,00 | 31,20 | 44,00 | 47,60 | 43,70 | 13,20 | 2,60 | 1,30 | 0,89 | 1,00 |

С 60-х годов, с началом поставок в центральный район более дешёвых природного газа и мазута, происходит плавное снижение добычи. Из-за низкого качества угля (средние зольность 31 %, содержание серы 3 %, влаги 33 %, теплота сгорания 11,4 — 28,2 МДж/кг) [1] и высокой стоимости его добычи (высокая обводнённость пластов) в 1980-90-е годы практически все добывающие предприятия были закрыты. За всю историю эксплуатации месторождений добыто свыше 1,2 млрд т. угля.

В настоящее время добыча не ведется

С освоением бассейна связано развитие многих шахтёрских городов и посёлков, среди них Нелидово, Сафоново, Куровской, Поддубный, Сосенский, Середейский, Новомосковск и его окружение.

Потребителями угля были многие местные промышленные предприятия, а самыми крупными — электростанции, такие как Каширская, Черепетская, Смоленская, Щёкинская ГРЭС, Рязанская ГРЭС. Местная электроэнергетика и на 2000-е остаётся основным потребителем вырабатываемого подмосковного угля.

Источник

Подмосковный угольный бассейн — история, особенности и интересные факты

Подмосковный угольный бассейн или, как его еще называют — Мосбасс, располагается на территории сразу нескольких областей страны. Данное месторождение считается буроугольным.

Начало истории

Впервые запасы природных ископаемых в этой области были открыты еще в далеком 1772 году. Добычу же сырья стали проводить лишь в 1786 г. В это время была открыта первая штольня, относящаяся к Подмосковному угольному бассейну. Она располагалась на территории Новгородской области в районе города Боровичи. Стоит отметить, что к середине XIX века количество месторождений, которые были обнаружены на территории Мосбасса, достигло 76. Однако разрабатывались они не постоянно, а лишь от случая к случаю.

Первая систематическая добыча полезных ископаемых на территории Подмосковного угольного бассейна была организована только в 1855 году графом Бобринским. Место расположения добычи сосредоточилось у деревни Малевка. В настоящее время эта местность относится к Богородицкому району Тульской области. В этом районе в 1856 году добыли около 10 тысяч тонн угля.

Работа шахт

История развития шахт в этом районе и общей промышленности по добыче полезных ископаемых шла не очень продуктивно и не постоянно. Причиной этому стало то, что присутствовала монополия иностранного капитала в этой сфере производства. Через 6 лет, в 1862 году, была начата добыча угля в районе поселка Тарково, а спустя некоторое время и в других местах Мосбасса. Однако шахты работали не постоянно, а сезонно, по указанной выше причине.

Тут стоит отметить, что отсутствие механизации, а также общая неорганизованность добычи угля в Подмосковном угольном бассейне в то время привела к тому, что годовая добыча всей Тульской области составляла не более 700 тыс. тонн в год. Данный показатель наблюдался в начале XX века. Если сравнивать с выработкой современных шахт, то вся область производила столько сырья, сколько сейчас производит всего одна современная шахта. Однако и такой показатель был равен тому, что Мосбасс в 1913 году приносил 24% от общего дохода валовой продукции всей губернии.

Начало работ

Подмосковный угольный бассейн в России — старейшее место добычи угля. И это несмотря на то, что полномасштабная добыча сырья в этом районе началась лишь в 1920 году. Причиной этому стало развитие проекта, согласно которому реализовывалась идея об использовании местных топливных ресурсов. Вторая причина заключалась в том, что возникла необходимость в поставках угля в Центральный регион из-за идущей гражданской войны. Разработка в промышленных масштабах проводилась в таких областях, как Тверская, Тульская, Калужская, Смоленская.

Далее стоит отметить, что в 1941 году Тульская область считалась наиболее развитой областью Мосбасса в плане добычи угля. Однако там же в то время развернулись и активные военные действия, из-за которых множество шахт было взорвано или же затоплено. Но тут стоит добавить, что из-за оккупации Донбасса, сразу после освобождения этой области, работы по добыче сырья были возобновлены.

Послевоенное время

После завершения военных действий, перспективы Подмосковного угольного бассейна были довольно велики. 90% всего добываемого угля на территории Мосбасса было сосредоточено в Тульской области. Наибольший показатель добытого сырья был зафиксирован в 1957 году. За этот период добыли 44 млн т угля.

Также стоит отметить, что в течение 20 лет, с 1940-х и по 1960-е годы, на территории этого бассейна активно использовалась технология, которая называлась газификацией угля. Каждое из месторождений сырья было способно вырабатывать более чем 100 тыс. т в год. Вскрытие разрезов началось в 1958 году с Тульской области. Первое место обозначили как «Кимовский разрез». За ним последовали еще три: «Богородицкий», «Грызловский», «Ушаковский».

Развитие Мосбасса до наших дней

В 60-х годах фиксируется плавное снижение добычи угля на территории бассейна. Проблемы угольного Подмосковного бассейна заключались в том, что качество добываемого сырья оказалось низким. В это же время в центральные регионы страны начинаются поставки более дешевого сырья — природного газа, а также мазута.

Качество же угля из Мосбасса — средняя зольность 31%, 3% серы, 33% влаги, а также теплота сгорания 11,4-28,2 МДж/кг — стали считаться плохими. Кроме этого, стоимость добычи данного вещества была довольно высокой из-за того, что наблюдалась слишком сильная обводненность пластов. По этим причинам в 1980-90-е годы практически все шахты Подмосковного угольного бассейна были закрыты. До 2009 работала последняя шахта с названием «Подмосковная». Однако и этот объект был закрыт в этот год. Если взять весь период работы Мосбасса, то он поставил в страну более чем 1,2 млрд тонн угля за все время. В настоящий период добыча этого сырья на территории бассейна не ведется.

Основными потребителями угля были местные промышленные предприятия. Наиболее крупными из них считались электростанции. Даже к 2000 году местная энергетическая структура считалась наибольшим потребителям местного угля.

Характеристика Подмосковного угольного бассейна

Если говорить о параметрах бассейна, то они довольно впечатляющие. Общая протяженность угленосных отложений составляет около 120 тыс. км. Это с учетом того, что бралась в расчет лишь глубина до 200 м. Ширина дугообразной полосы добычи составляет от 80 до 100 км. На момент начала 2000 года запасы сырья в данном бассейне оцениваются в 1,5 млрд тонн.

Важно отметить, что пласты полезного ископаемого чередуются с пластами пустой породы. Из-за прерывистого залегания пластов, нередко встречающихся плавунов, эксплуатация Мосбасса сильно осложнена. Так как этот объект является местом добычи бурого угля, а он, в свою очередь, довольно легко окисляется в шахте, то при его добыче в воздухе всегда наблюдается повышенное содержание углекислого газа. Данный фактор приводит к тому, что образуется загазованность выработок, что грозит жизни всем рабочим. Еще одной трудностью в разработке этого месторождения стало то, что там наблюдается высокая обводненность пластов.

Из-за всех этих характеристик перспектива развития Подмосковного угольного бассейна практически не обсуждается.

Основные параметры Мосбасса

Залегание пластов бурого угля в данном бассейне является практически горизонтальным. Находятся они на глубине от 50 до 150 метров. Мощность всех пластов 2-4 м и более. Средний же показатель по этому параметру 2,5 м. Бурые угли, добываемые в данном регионе невысокого качества, так как зольность находится в районе от 25 до 40%, сернистость от 2 до 6%, влажность от 30 до 35%. Важный показатель того, что добыча сырья в Мосбассе не рентабельна — это средняя себестоимость добычи, которые превышает средний показатель по всей отрасли на 38%.

На ранних этапах развития этот бассейн работал довольно активно и поставлял значительное количество сырья. Однако уже в послевоенное время, разработка и добыча угля сильно сократились. Объем добываемого вещества не превышал 40 млн т в год.

Начиная с 1993 г., года велась реструктуризация бассейна, в ходе которой, было закрыто 24 из 28 основных шахт. После этого функционировали лишь три шахты, а также один разрез.

Другие перспективы

Несмотря на то, что добыча бурого угля на территории Мосбасса не является разумной, он располагает залежами других полезных ископаемых, которые вполне можно добывать.

К группе таких ископаемых можно отнести толщу галогенных осадков, мощность которых от 35 до 50 м. Залегание пласта находится на глубине от 730 до 988 метров. Сырьем является каменная соль, которая на 93-95% является галитом. Тут важно отметить, что это сырье характеризуется выдержанной мощностью и хорошим качеством. По оценкам экспертов, количество залежей каменной соли на всей территории Подмосковного угольного бассейна находится в районе 657 млрд т.

Особенности бассейна

Кроме залежей каменной соли, там также наблюдаются такие ископаемые, как гипс. Это вещество приурочивается к лагунно-карбонатно-гипсовым отложениям озерской толщи верхнего девона. Мощность данной толщи от 8 до 49 метров, однако средний показатель от 15 до 25 метров. Глубина залегания пластов от 32 до 300 метров. Наблюдается постепенное погружение данных пластов к центральным частям Московской синеклизы. На сегодняшний день идет разработка лишь одного месторождения — Новомосковского. Эксперты оценивают запасы полезных ископаемых в этом районе на 858,7 млн т.

Из-за геологического строения Подмосковного угольного бассейна в нем имеются месторождения и такой породы как карбонатные. Данный материал характеризуется довольно высоким качеством, хорошими показателями отработки, высокой мощностью, низкой обводненностью. На всей территории Мосбасса обнаружено около 150 месторождений карбонатных пород. Общее число запасов со всех месторождения на этом участке превышает 1 млрд м 3 .

Источник