Вейкборд в бассейне

Тренировки в бассейнах набирают всё большую популярность среди вейкборд-райдеров. Ведь продолжать тренировки зимой хочется всем, а возможность уехать на месяц-другой в теплые страны имеется не у всех. Так получается, что спрос на зимние тренировки в бассейне есть, а предложений пока не очень много.

На сегодняшний день в России Wake Pool’ы действуют лишь в нескольких городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Тольятти и Ростове-на-Дону.

У нас за плечами уже есть 5 установленных реверсивных канаток в крытых бассейнах, и мы хотим развивать зимний вейкборд и дальше.

|  |

Как организовать работу Wake pool’а:

Найти подходящий бассейн длиной от 50 метров.

Согласовать стоимость аренды бассейна.

Согласовать способ крепления опор КБУ в бассейне.

Установить реверс.

Закупить прокатное снаряжение.

Собрать команду операторов КБУ.

Рассчитать стоимость тренировок, исходя из затратной части: аренда, зарплата оператора, реклама.

Собрать 4-6 групп спортсменов по 5-6 человек.

Если в вашем городе нет 50-метровых бассейнов, как вариант, можно организовать групповые выезды на тренировки в ближайшие города. Так, например спортсмены из Краснодара заняли один день для тренировок в бассейне в Ростове-на-Дону.

Требования к бассейнам:

Единственное строгое техническое требование к бассейну — длина не менее 50 метров, 75 метров — просто идеально. Остальные параметры помещения могут быть любыми (стены, пол, высота потолков и пр), так как канатно-буксировочные установки для бассейнов всегда имеют индивидуальные параметры, индивидуальные способы установки опор, крепления тросов, приводной и ответной систем. Поэтому и стоимость кабельных установок для бассейнов разнится от 300 000 до 600 000 рублей.

Как организованы тренировки в бассейнах:

В дневное время плавательные бассейны используются по прямому назначению: для тренировок по плаванию, водному поло, аквааэробике и пр., поэтому вейкбордисты тренируются в вечернее время, после 21:30.

В день тренируются 2-3 группы: с 21:30 до 22:30, с 22:30 до 23:30 и с 23:30 до 00:30.

Длительность тренировки — 40-60 минут.

Количество участников — 5-6 человек.

Сама тренировка может быть организована следующим образом:

Одновременно 6 спортсменов, во всем снаряжении (доска, спасательный жилет, шлем), находятся в воде. 3 человека — на старте, 3 человека — на финише.

Спортсмен1 делает свой первый проезд от старта до финиша и передаёт фал Спортсмену2,

Спортсмен2 делает свой проезд от финиша к старту и передает фал Спортсмену 3,

Спортсмен3 делает свой проезд от старта до финиша и передаёт фал Спортсмену4 и т.д.

Таким образом тренировки получаются насыщенными и продуктивными. У спортсменов есть только 50 метров на то, чтобы сделать трюк, и совсем нет места для сомнений.

Так, например, организованы тренировки в бассейне «Волна» в Ростове-на-Дону.

Также в отдельные дни могут быть организованы индивидуальные тренировки — возможность выкупа времени для 1-2 спортсменов по 30-60 минут, но подобные тренировки подходят для спортсменов более высокого уровня подготовки.

|  |

Стоимость тренировок в бассейне варьируется в разных регионах от 1200 до 2500 руб.

Прибыль от тренировок в бассейне может стать отличной поддержкой для зимнего содержания вейк-парка: затраты на охрану, плату за аренду акватории, хранение оборудования и пр. И кроме того, зимние тренировки в бассейне помогут вейк-парку сохранить свою аудиторию до следующего сезона.

С уважением, команда Vertigo Sports

ООО «Вертиго»

Ростовская область, ст. Ольгинская,

ул. Красноармейская 159/4

тел. 8 800 700 70 57

Источник

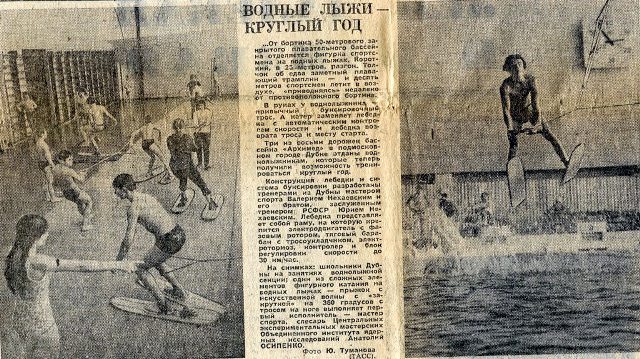

Водные лыжи — круглый год

Достижения отечественного воднолыжного спорта в фигурном катании во многом стали возможны потому, что в этом виде удалось обеспечить круглогодичный тренировочный цикл – благодаря предложенному братьями Валерием и Юрием Нехаевскими электробуксировочному устройству и способу тренировки воднолыжников в закрытом плавательном бассейне. Этой поистине революционной идее тренеров-новаторов из Дубны посвящена настоящая статья.

Пришли к своей идее братья Нехаевские не сразу. Сначала, вдохновленные канатной дорогой для горнолыжников на Кавказе, они попытались соорудить аналогичное устройство для зимних тренировок воднолыжников на снегу. В 1968 году такая канатная дорога в Дубне была сделана. Длина ее составляла 80 м, крепилась она на железобетонных фермах. На одной из них был установлен переоборудованный автомобильный двигатель, работающий от электросети. Посередине трассы – трамплин, прыгали с него, конечно, не на водных лыжах, на горных. Прыжки получались короче (10-12 м), приземлялись по касательной (после трамплина был сделан склон), конечно, плотнее, чем на воде, но отрабатывать технику обработки стола и полета эта трасса помогала. Тем более, что за одно и то же время на канатной дороге прыжков можно было сделать раз в десять больше, чем за катером-буксировщиком на воде. Да и росту массовости занятий воднолыжным спортом эта дорога поспособствовала: с 20 человек воднолыжная секция в Объединенном институте ядерных исследований выросла до 90. Наряду с группой ведущих спортсменов, куда входили многократная чемпионка и рекордсменка СССР Галина Литвинова, сами братья Нехаевские (они оставались «играющими тренерами», были чемпионами России и призерами чемпионатов СССР), Зинаида Кузнецова, Игорь Тяпкин, Ирина Ильина, были сформированы группы для перспективных подрастающих воднолыжников и для самых маленьких, делающих первые шаги в этом виде спорта.

В 1971 году в Дубне был введен в действие 50-метровый закрытый плавательный бассейн «Архимед». Канатная дорога воднолыжников располагалась неподалеку от него. До идеи применить электролебедку для буксировки спортсменов на воде в большой ванне бассейна был один шаг и в прямом, и в переносном смысле. Первое в мире такое буксировочное устройство, сконструированное на основе разработки братьев Нехаевских специалистами Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ и изготовленное в Центральных экспериментальных мастерских Объединенного института ядерных исследований, было запущено в действие в «Архимеде» в 1972 году.

Новое устройство не просто позволило сделать тренировки в фигурном катании на водных лыжах круглогодичными и не зависимыми от погодных условий — были созданы принципиально новые возможности для повышения их эффективности. Если за катером за один сезон спортсмен может осваивать максимум 3-4 сложные фигуры, в бассейне – вдвое больше. Плюс к этому повышение безопасности, исключение спортивных травм: в случае падения спортсмена электротяга тут же отключается. Плюс возможность ставить на водные лыжи, в более комфортных, скажем так, условиях, самых маленьких, начиная даже с 4-5-летнего возраста: за катером на открытой воде делать первые старты малышам страшновато, в теплом, уютном бассейне, когда бортик вот он, рядом и всегда можно доплыть до него, если упадешь, — гораздо проще. К тому же, набрав зимой до ста новичков, можно провести отбор наиболее перспективных и уже целенаправленно работать над их спортивным ростом летом, на открытой воде. А для самих Нехаевских тренировки в бассейне создали еще и новые возможности в сборе объективной информации о кинематике и динамике движений воднолыжников в фигурном катании, воспитании правильных двигательных навыков при помощи оперативной (в то время, к сожалению, только проводной) связи спортсмен – тренер.

Все эти плюсы и обусловили восторженную реакцию старшего тренера сборной Финляндии Пентти Барка, который, побывав в Дубне шесть лет спустя и посмотрев на занятия воднолыжников в «Архимеде» за электробуксировочной лебедкой, воскликнул:

— Нам у себя в Финляндии надо обязательно иметь такую установку, и меня теперь все время мучает мысль, как ее приобрести. Если я не смогу это сделать, мне нужно вообще забыть про воднолыжный спорт!

Описание устройства для буксировки воднолыжников в закрытом бассейне, сделанного братьями Нехаевскими, было опубликовано в советском журнале «Катера и яхты» и в спортивных изданиях США, ведущей воднолыжной державы мира. Снимки с тренировок дубненских воднолыжников под крышей бассейна «Архимед», сделанные корреспондентом фотохроники ТАСС Юрием Тумановым, в 1974 году были опубликованы во многих газетах страны – от «Правды» и «Советского спорта» до «Физкультурника Белоруссии» и грузинских изданий. В скором времени за лебедкой в бассейне стали проводить не только тренировки, но и соревнования. Когда в 1978 году советский представитель Владимир Савельев рассказал об этом опыте на конгрессе Всемирного воднолыжного союза (ныне Международная федерация водных лыж и вейкборда – IWWF), его сообщение встретили аплодисментами.

В 80-х годах буксировочные устройства для воднолыжников были установлены в бассейнах 17 городов Советского Союза, в том числе в «Олимпийском» в Москве. На них проводились зимние чемпионаты СССР и России по водным лыжам, международные встречи, а в Болгарии за аналогичным буксировочным устройством прошли соревнования воднолыжников в рамках всемирной Универсиады.

Лебедка Нехаевских в Дубне больше трех десятилетий оставалась одной из достопримечательностей города, гостям, указывая на бассейн «Архимед», с гордостью рассказывали: «А здесь у нас и зимой тренируются воднолыжники, чемпионы мира и Европы». К сожалению, по настоянию городской администрации, создавшей собственную муниципальную школу, эта достопримечательность была демонтирована. Местные власти хотели установить свою лебедку, приобретенную у последователей Нехаевских (братья, к сожалению, вовремя не запатентовали свою разработку, это сделали те, кто шли вслед), но сделать этого так и не смогли…

Профессия – тренер

БРАТЬЯ

В новый летний сезон наш воднолыжный спорт вступает в совсем ином качестве, нежели когда-либо раньше. Ныне он числит в своем активе серьезные международные успехи. Особенно в женском фигурном катании. В 1977 году Марина Чересова из Дубны побила рекорд Европы в этом виде воднолыжного многоборья. Через год, в 1978-м, минчанка Инесса Потэс завоевала звание чемпионки Европы. А прошлым летом Наталья Румянцева из Дубны дважды устанавливала рекорд мира и стала чемпионкой Европы и мира. Ей, первой среди воднолыжников СССР, присвоено звание заслуженного мастера спорта.

И вот что привлекает к себе внимание: все рекорды и восемь из десяти золотых наград, завоеванных нашими воднолыжниками на чемпионатах и первенствах Европы и мира, принадлежат воспитанникам заслуженных тренеров РСФСР братьев-близнецов Юрия и Валерия Нехаевских из Дубны. Об их тренерских поисках, достижениях и неудачах, о счастливо найденном ими «золотом ключике», открывающем дверь в страну мастерства, наш рассказ.

Чемпионат Европы прошлого года, который проходил близ Рима на давних олимпийских трассах озера Альбано, для советской команды был всего лишь вторым. А наши спортсменки Марина Чересова и Наташа Румянцева (И. Потэс отсутствовала из-за травмы) приехали на эти соревнования уже фаворитами, были предметом всеобщего внимания, интереса, любопытства. У них брали интервью, газеты помещали их фотографии… Только что в Загребе Наташа отобрала рекорд мира в фигурном катании у прославленной венесуэлки Марии Карраско… Стоял конец августа, щедро светило солнце, синевой наливалось высокое небо, а гладь озера Альбано обещала идеальные условия для выступления, легкость, вдохновение, праздник. Однако соревноваться здесь, как оказалось, было далеко не просто.

В Италии водные лыжи — один из самых любимых и распространенных видов спорта. Тысячи его почитателей не оставляют ни одного пустого места на трибунах, темпераментно, с тонким пониманием сути происходящего переживают все перипетии состязаний, а в ответственные моменты, когда выступают асы или вот-вот грянет рекорд, все, как один, поднимаются и так, стоя, приветствуют каждую удачу. Это рождает особую атмосферу стартов, то самое настроение «на высокой ноте», с которой так хочется воспарить и с которой так легко сорваться.

Наташа не сорвалась. В финале у нее все получалось, как надо, так, как было задумано и отработано с тренерами. И несколько десятков тысяч зрителей, стоя, овациями приветствовали рождение нового мирового рекорда и новую чемпионку Европы. Отлично выступила и Марина, завоевав бронзовую медаль.

Помню, еще в 1974 году, рассказывая о Нехаевских в журнале «Юность», я написала, что они «подумывают о вершинах, которые головокружительно высоки», дерзают опередить самых первых. В тогдашних этих словах было больше надежды, чем убежденности, нечто вроде заклинания: пусть сбудется! Потому что в то время наш воднолыжный спорт слишком уж сильно отставал от зарубежного. К тому же у нас не хватало быстроходных катеров, хорошего инвентаря, редки были международные встречи.

Для Нехаевских это время было трудным вдвойне. Самые яркие их ученики, среди которых неоднократная чемпионка страны Г. Литвинова, завершали свою спортивную карьеру, равноценной замены им не было. И как соблазнительно, как жизненно необходимо было устремиться к какому-либо, пусть скромному, но, возможно, более скорому успеху — выиграть какой-то старт, кого-то опередить. А они замахивались на мировые вершины. Со всей серьезностью и основательностью, на какие только были способны.

Прекрасно это человеческое качество — уметь поставить главную цель и, не жалея усилий, ее добиваться. Они и ученикам своим говорят: есть большое «хочу»: стать чемпионом, рекордсменом, достичь того-то и того-то, и есть маленькое «хочу»: рано утром понежиться в кровати, пошататься без дела. И нужно уметь маленькие «хочу» приносить в жертву большому. Сами они так и делают — тысячи их собственных маленьких «хочу» постоянно жертвенно горят в ярком пламени их трудной каждодневной работы.

Когда-то они сами были спортсменами, общественниками, одними из тех первых, кому воднолыжный спорт обязан своим рождением. Победы, успехи, а еще чаще неудачи — тот давний спортивный опыт вывел их на тренерскую стезю, но они никогда не абсолютизировали его, не искали в нем эталонов, даже ссылались на него редко.

В одной из своих статей братья так сформулировали свое отношение к делу: «Мы убеждены, что успех в подготовке спортсменов высокого класса может быть обеспечен только нестандартным подходом к организации тренировочного процесса, постоянным поиском нового, своего в методике тренировок и технике. Искать, проверять появившиеся идеи расчетами и — главное — применять эти идеи на практике, в тренировочном процессе. Ведь часто даже подтверждаемую теоретически правильность метода окончательно доказать сможет лишь будущий результат, и надо найти в себе смелость «пойти за журавлем», рискуя в случае неудачи потерять и «синицу», гарантированную испытанными старыми методами».

Они «пошли за журавлем» со смелостью удивительной. «Все подвергай сомнению»,— сказал однажды философ. И если бы братьям Нехаевским понадобился девиз к их работе, лучшего, пожалуй, не найти.

Нет, наверное, более яростных спорщиков, чем они — друг с другом. Их внешняя похожесть (близнецы, их многие путают) обманчива, она нередко оборачивается непохожестью внутренней. Никто никогда не скажет жестче, резче, чем брат, но не скажет и правдивее, честнее, искреннее. Никто так не поможет отыскать истину, прийти к убеждению. А уж убеждения у них всегда общие. И тогда каждый говорит: «Мы с братом…» И стоят на своем убеждении твердо, гранитно, не смущаясь тем, что кто-то, может, ушибается об острые углы…

В воднолыжном спорте все теоретические тренерские изыскания носили в основном эмпирический характер, они строились, как правило, на субъективных ощущениях спортсмена, тренера. Принимать их на веру? Но то, что хорошо для одного, может оказаться совершенно неподходящим для другого…

Нет, только объективное знание могло помочь делу. И Нехаевские, пришедшие в тренерскую деятельность из Объединенного института ядерных исследований, где они до того работали, с переднего, можно сказать, края науки, принялись скрупулезно и тщательно собирать эту объективную информацию о всех движениях воднолыжника.

С помощью различных, придуманных тренерами «датчиков», опутавших тело спортсмена и лыжу, на специальный прибор — «самописец» записывались все параметры движения спортсмена, все нюансы техники — сначала в прыжках с трамплина, потом в слаломе, затем в фигурном катании. День за днем, год за годом — упорный труд, неослабевающее напряжение. О своем методе получения объективной информации — а метод этот годится не только для водных лыж, для любого вида спорта — они напечатали несколько статей в научных журналах, их работу заметил и поддержал покойный профессор В. С. Фарфель.

Всю полученную информацию они сами или с помощью математиков обрабатывали статистическими методами и таким путем определяли правильную фазовую структуру движений. Но определить одно, а как донести до ученика? Нехаевские изобрели специальный автотренажер, фиксирующий отклонение от нужного стереотипа движения. Подобного рода изобретений и рационализаторских предложений, имеющих авторские свидетельства, у них добрых два десятка.

Но и это еще не все. В поисках своей методики, своего нестандартного подхода они обращались к практике других видов спорта, даже к балетному танцу, осмысливая и отбирая все рациональное, все лучшее, все, что будит мысль. Так, однажды в одной из статей по тяжелой атлетике они прочитали, что общая физическая подготовка, не учитывающая специфики вида спорта, мало что дает атлету, а подчас и закрепощает группы мышц, лишает гибкости. Но и воднолыжники зимами занимались ОФП, что называется, «под завязку», бегали, прыгали, качали мышцы. А выходили на воду — все как заново…

Значит, нужно увеличивать объем специальной тренировки. Но как увеличишь этот специальный объем? Лето-то коротко. Вот тогда-то они и придумали свою буксировочную лебедку для 50-метровых бассейнов, теперь уже распространившуюся по стране настолько, что стали проводиться на ней всесоюзные соревнования.

Буксировочная лебедка и полученная объективная информация о движениях позволили им приступить к разработке рекордных программ в фигурном катании. Рекорд Европы М. Чересовой был первой ласточкой. Но весна пришла не сразу. Сезон 1978 года не принес ожидаемого: запланированных результатов на соревнованиях не было. А должны были быть. Дома самые головокружительные программы выходили десять раз из десяти. А тут…

Вывод был один — нужно больше и лучше работать. Горький опыт — он тоже учитель.

На чемпионат мира в Канаде, первый наш чемпионат, — это было месяц спустя после Италии — советская команда прилетела с запозданием, трассы и катер опробовать не успела. А тут еще ажиотаж вокруг женского фигурного катания, такой, какого, как свидетельствовали очевидцы, никогда еще не было. Девчонки наши присмирели, посерьезнели.

Валерий Нехаевский, ездивший тогда с командой, рассказывает: «Я постарался им задать такой режим и такую тренировку, словно мы у себя на базе, на Волге, хотел снять напряжение. И говорил: рваться не надо, покажите свое. А когда Наташа вышла на дистанцию, я, как всегда, мысленно включился в ритм ее движений, одна фигура, другая, так, так, где-то на пятой фигуре поднимаю глаза, смотрю на рисунок движений, ни на секунду не выключаясь из него, и чувствую вдруг, понимаю: все будет нормально. Так и вышло».

Так вот где он пригодился, психологический контакт с учеником, контакт как защита от внешних стрессов, вот где сработала тренерская интуиция. Отрицай ее не отрицай, она, конечно же, существует…

Всю зиму дубненские воднолыжники и их тренеры, не знающие, кстати, ни отпусков, ни выходных, напряженно работали. Ранней весной вышли на большую воду. Что сулит им грядущий воднолыжный сезон? Ведь трудно догонять идущих, но еще труднее самим идти впереди…

Н. Школьникова (наш спец. корр.)

Газета «Советский спорт», 2 мая 1980 года

Чисто русское изобретение

Только в России проводятся соревнования на водных лыжах в бассейне

Попав в бассейн «Олимпийский» на соревнования по фигурному катанию на водных лыжах, моя знакомая тележурналистка была поражена: «Думала, это забавное шоу, а тут самые что ни на есть серьезные состязания». До сих пор водные лыжи в бассейне многими воспринимаются как экзотика. Кажется, что можно сделать, пока специальный тренажер, а в просторечии «лебедка» тянет тебя от борта до борта по стандартной 50-метровой дорожке? Изобретатели этого устройства, заслуженные тренеры СССР братья Юрий и Валерий Нехаевские из Дубны считают, что многое. С Юрием Нехаевским у бортика бассейна побеседовала наш корреспондент Любовь Берзина.

— Фигурное катание на открытой воде — еще понятно. Но откуда такая идея — бассейн для водных лыж?

— А как иначе наши воднолыжники могут на равных конкурировать с признанными мастерами, когда больше половины года у нас зима? Это вам не знойное Майами.

— Значит, родиной первых соревнований в бассейне стала подмосковная Дубна?

— Не только соревнований — об этом мы на заре развития водных лыж в России и не думали. Головы ломали над тем, как продлить сезон. Придумали в конце 60-х буксировочное устройство, которое тянет лыжника по снегу, и прыгали за ним с трамплина. А потом пришла мысль: надо кататься на воде, а бассейн для этого — идеальное место. Так и изобрели лебедку. Когда в 1971 году построили у нас бассейн «Архимед», сразу же стали «пробивать» свое изобретение.

— Наверно, было нелегко…

— Не то слово. Препятствий было много: нам говорили, что воднолыжники ванну растрясут или в бортик будут врезаться. Пока убедили в безопасности конструкции, много порогов пришлось обить. Стоило появиться лебедке в Дубне, воднолыжники сразу оценили новшество — в течение 2-3 лет такие же устройства установили в Москве, Санкт-Петербурге, Рыбинске, Новополоцке, Саратове, Свердловске и других городах.

— Тогда и закладывался феноменальный взлет нашего фигурного катания конца 70-х — начала 80-х, когда ваша ученица Наталья Румянцева, 4-кратная чемпионка мира и 24-кратная — Европы, встала на лыжи в дубненском бассейне?

— Мы сначала думали просто ставить детишек на лыжи, выбирать наиболее способных. После выяснилось, что в бассейне можно разучивать фигуры, в том числе самые сложные.

— Даже сальто?

— Наш бывший ученик Станислав Корнев его делал. Сейчас у нас есть много изобретений, которые позволят гораздо лучше имитировать катер, чем нынешняя лебедка. Теперь любые суперсложные фигуры исполнить можно. Кстати, президент Федерации водных лыж и вице-мэр Москвы Валерий Шанцев обещал, что в Крылатском будет построен 100-метровый бассейн-лягушатник чисто воднолыжного профиля.

— В этом году первые соревнования прошли в Дубне. Почему не удалось провести финалы?

— Впервые в жизни наша лебедка отказала — порвался трос. К сожалению, наша секция сейчас не имеет возможности обновлять инвентарь. Все изнашивается: лебедка, катера, лыжи наконец. Пока еще тянем на старом, но вот уже начались первые сбои. Ведь два года наша дубненская школа, известная во всем мире, была закрыта, на нее просто не было средств. Пришлось все начинать сначала. Старые ученики разбежались. Теперь вот растет новая «поросль».

— Вы довольны тем, как они выступили в Москве?

— В общем, доволен. Из 6 золотых медалей 3 — у дубненцев. Оля Травкина и Дима Ветров победили в возрастной категории до 14 лет, Александр Добродеев — до 17. Впереди еще два этапа соревнований — в Рыбинске 18-19 февраля и в Санкт-Петербурге 7-8 марта.

Любовь Берзина

Газета «Сегодня», 11 февраля 2000 года

Источник