Водные ресурсы рек России

Таблица 2.1. Характеристика рек по бассейнам морей и океанов

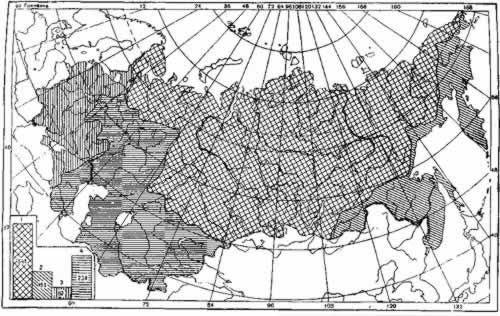

Рис. 2.1. Густота речной сети в России. Увеличить

Таблица 2.2. Густота речной сети по федеральным округам

Таблица 2.3. Малые реки России

Рис. 2.2. Водосборные бассейны России. Увеличить

Таблица 2.4. Среднегодовое распределение притока и водного стока рек по сопредельным странам

Рис.2.3. Карта речного стока России, мм. Увеличить

Таблица 2.5. Внутригодовое распределение стока рек по некоторым регионам России

Таблица 2.6. Распределение речного стока по бассейнам с площадями водосбора более 100 тыс. км 2

Таблица 2.7. Водный баланс основных речных бассейнов России

Водность рек в зоне деятельности Ленского БВУ за 2007 г. была, в основном, повышенная. Вскрытие рек Лена, Алдан, Вилюй, Яна, Индигирка, Колыма началось повсеместно раньше обычных сроков и сопровождалось непродолжительными заторами, Максимальные уровни при ледоходе наблюдались, в основном, близкими к норме. Наивысшие уровни второй волны половодья превысили максимумы при ледоходе. Водность рек в мае-июне наблюдалась выше среднемноголетних значений. Весь летне-осенний период при прохождении активных атмосферных фронтов почти на всех реках региона прошли дождевые паводки с подъемом уровней над предпаводочными от 0,5 м до 6,5 м. Предледоставный период на территории Республики Саха (Якутия) и Магаданской области характеризовался повышенной водностью рек.

Оглавление доклада

Источник

Бассейн бессточного океана реки россии

Советский Союз обладает хорошо развитой речной сетью, которая главными водоразделами делится на четыре основных бассейна (рис. 10): Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов и внутренний бессточный Арало-Каспийский бассейн.

Рис. 10. Принадлежность речной сети к бассейнам океанов и морей. 1 — бассейн Северного Ледовитого океана, 2 — бассейн Тихого океана, 3 — бассейн Атлантического океана, 4 — бессточный Арало-Каспийский бассейн.

Более половины территории СССР орошается реками, текущими на север и сбрасывающими свои воды в окраинные моря Северного Ледовитого океана: Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское. Границами бассейна Северного Ледовитого океана служат горные хребты и системы гор, входящие составными звеньями в главный водораздел Советского Союза; к ним относятся: 1) возвышенность Маанселькя, расположенная на границе СССР и Финляндии, 2) Северные Увалы, составляющие главный водораздел Европейской части СССР и отделяющие реки, текущие на север, от южных рек, 3) Уральские горы, являющиеся водоразделом рек Европы и Азии, 4) Тургайская столовая возвышенность, Казахская складчатая страна, Алтай и Саяны, отделяющие бассейны Оби и Енисея от бессточных бассейнов Средней Азии и Монголии, 5) Яблоновый, Становой, Джугджур и Колымский хребты — мощные горные дуги, отграничивающие реки бассейнов Северного Ледовитого и Тихого океанов.

К бассейну Северного Ледовитого океана принадлежат главнейшие реки Советского Союза: Северная Двина, Печора, Обь, Енисей, Лена, Яна, Индигирка, Колыма и др.; приемниками их вод являются моря: Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское. Этот бассейн охватывает 54% всей территории СССР.

К Тихоокеанскому бассейну относятся реки восточной части страны, стекающие с восточных склонов Яблонового и Станового хребтов, хребтов Джугджур и Колымского и принадлежащие бассейнам окраинных морей Тихого океана: Берингову, Охотскому и Японскому. По площади своих водосборов реки бассейна Тихого океана охватывают примерно 15% территории СССР. На значительном протяжении главный водораздел, отделяющий бассейны Тихого и Северного Ледовитого океанов, близко подходит к побережью Берингова и Охотского морей, оставляя лишь сравнительно узкую полосу морского побережья, где развиты преимущественно небольшие водотоки. Только в южной части этот водораздел далеко отходит на запад, ограничивая обширную область, орошаемую водами рек бассейна Амура.

К бассейну Атлантического океана относятся реки центральной и западной частей Европейской территории СССР, расположенные к западу от Приволжской, Средне-Русской и Валдайской водораздельных возвышенностей и изливающие свои воды в Азовское, Черное и Балтийское моря. Главнейшие реки этого бассейна: Нева, Западная Двина, Неман, Кубань, Днепр, Днестр и Дунай. По сравнению с другими этот бассейн является самым малым, на его долю приходится около 8% площади СССР.

К обширному внутреннему бессточному Арало-Каспийскому бассейну относятся реки бассейна Каспийского моря — Волга, Урал, Эмба, Терек, Кура, реки бассейна Аральского моря — Аму-Дарья и Сыр-Дарья, реки бассейна оз. Балхаш — Или и Лепса, а также многие реки, впадающие в небольшие озера или теряющие свой сток в пустынных безводных районах и оканчивающиеся слепыми концами; наибольшими из них являются Теджен, Мургаб, Сары-Су, Тургай, Иргиз, Нура и др. Этот бассейн охватывает 23% территории Советского Союза.

Суммарный сток рек Советского Союза, по данным Б. Д. Зай-кова, составляет 3938 км 3 в год, или около 125000 м 3 /сек (табл. 4), причем на долю Северного Ледовитого океана приходится около 60%, до 22% получает Тихий океан, до 10% — бессточный Арало-Каспийский бассейн и менее всего — 8% — Атлантический океан.

| Бассейн | Площадь бассейна, тыс. км 2 | Сток м 3 /сек | Сток км 3 /год | Сток л/сек км 2 |

| Северный Ледовитый океан | 11700 | 76000 | 2394 | 6,5 |

| Баренцево и Белое моря | 1000 | 11000 | 346 | 11,0 |

| Карское море | 6100 | 37000 | 1166 | 6,1 |

| Море Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское моря | 4600 | 28000 | 882 | 6,5 |

| Тихий океан | 3200 | 27000 | 850 | 8,4 |

| Атлантический океан | 1800 | 10000 | 316 | 5,6 |

| Балтийское море | 600 | 5000 | 158 | 8,3 |

| Черное и Азовское моря | 1200 | 5000 | 158 | 4,2 |

| Бессточный Арало-Каспийский бассейн | 4900 | 12000 | 378 | 2,4 |

| Каспийское море | 2900 | 9000 | 284 | 3,1 |

| Аральское море и др. | 2000 | 3000 | 94 | 1,5 |

| Всего СССР | 21600 | 125000 | 3938 | 5,8 |

В горных странах водоразделы обычно четко выражены и совпадают в большинстве случаев с наиболее высокими горными цепями. Это, однако, наблюдается не во всех случаях. На Большом Кавказе, например, Главный Кавказский хребет, являющийся водоразделом, в центральной своей части оказывается ниже расположенного в 10-15 км к северу и параллельного ему Бокового хребта, начинающегося на северо-западе горной группой Эльбруса и оканчивающегося на востоке массивом Шах-Даг, общею длиною свыше 500 км. Боковой хребет представляет собой наиболее высокую и мощную часть в системе Большого Кавказа, прорываемую Тереком грандиозным Дарьяльским ущельем.

То же самое наблюдается и на Урале, представляющем систему параллельных хребтов, разделенных продольными понижениями, где водораздельный хребет, на юге называемый Урал-Тау, а на севере Поясовым Камнем, часто уступает по высоте боковым хребтам, в особенности в южной части гор, где он, кроме того, занимает окраинное положение. Широкое распространение здесь долин прорыва в боковых хребтах свидетельствует о том, что реки, стекающие с более древнего водораздельного хребта, успевали, повидимому, пропиливать свои долины в поднимающейся местности, сохраняя свое прежнее направление, не соответствующее современным условиям рельефа. Особо разительный пример представляет в данном случае р. Чусовая, которая на большом расстоянии проходит по диагонали вдоль западного склона Среднего Урала в долине прорыва, врезанной в толщи твердых известняков и доломитов, нависающих над рекой грандиозными отвесными обрывами.

Совершенно аналогичное явление наблюдается и в области Станового хребта, в районе водораздела pp. Алдана и Зеи, а также в ряде других горных стран.

Во многих случаях отдельные, наиболее возвышенные участки хребтов являются лишь второстепенными водоразделами, разграничивая водосборные площади притоков крупных рек.В равнинных странах, особенно в заболоченных местах, водоразделы часто бывают едва заметными и обнаруживаются посредством нивелировки. Иногда на водораздельной полосе располагаются озера и болота, которые постоянно или периодически дают сток в двух противоположных направлениях. Такое явление называется делением вод. Так, например, из оз. Парусного, расположенного в болотистой поперечной долине южной части п-ва Канин, вытекает р. Чижа, впадающая в Мезенскую губу Белого моря, и р. Чеша, изливающая воды в Чешскую губу Баренцева моря.

Бассейны Волги, Западной Двины и Днепра, в сущности, соединены между собою. Западная Двина берет начало из обширного болота, среди которого, на высоте 221-223 м, расположены два озера: одно из них питает Западную Двину, а другое относится к бассейну оз. Пено, через которое протекает Волга; весною можно наблюдать, как часть вод стекает в бассейн Западной Двины, а часть в бассейн Волги. Днепр начинается в Смоленской области из заросшего лесом мохового болота, на высоте 250 м. Часть вод этого болота стекает в систему р. Обши, относящейся к бассейну Западной Двины; сама р. Обша берет начало из небольшого болота, где также начинается один из притоков Днепра.

В периоды таяния снега или продолжительных осенних дождей в районах заболоченных водоразделов часто наблюдается временное деление вод; здесь перенасыщенные водой болота нередко дают сток в разных направлениях. В качестве примера можно указать область Пинских болот в Полесье, питающую одновременно притоки pp. Вислы и Днепра; то же наблюдается и в районе водораздельных заболоченных участков pp. Немана и Днепра, Западной Двины и Днепра, Оби (р. Кеть — р. Озерная) и Енисея (Малый Кае) и в других местах.

Отмеченные характерные особенности водоразделов наших водотоков и близость истоков рек, текущих в разных направлениях, уже с давних пор были использованы нашими предками для устройства «волоков», в местах расположения которых вручную или лошадьми, смотря по тяжести, переволакивали встарину лодки.

Недаром русская географическая терминология так богата названиями, указывающими на волоки, например Волоковая, Волочинск, Переволока, Водочная, Волочек, Заволочье, Переволочное, Волковыск, Волокитино, Волокамск и др. Впоследствии на смену древним волокам пришли соединительные каналы. Впервые к этим работам было приступлено, по преданию, еще при .Иване Грозном, когда предполагалось осуществить соединение вод Каспийского бассейна с Беломорским посредством притоков pp. Северной Двины и Волги. Эти работы, однако, не были доведены до конца. В 1568 г. султан Селим приказал рыть канал между р. Иловлей, впадающей в Дон, и р. Камышинской, притоком Волги. Работы эти, следы которых сохранились до наших дней, не были окончены. Позднее устройство соединительных каналов было начато при Петре Великом, и с тех пор было осуществлено устройство целого ряда водных соединений (Мариинская, Тихвинская и другие системы). В связи с питанием каналов на водораздельных участках, осуществляемым из специально устраиваемых водораздельных водохранилищ, нередко имеет место искусственное деление вод по разным речным бассейнам. В пониженных частях водоразделов иногда наблюдается явление раздвоения вод, или бифуркация, когда река разветвляется на два русла, по которым и несет свои воды в различные бассейны. Это явление преимущественно наблюдается в периоды высоких вод. Примером подобного рода могут служит pp. Днестр и Сан, сообщающиеся через свои притоки — Днестровскую и Санскую Вишки и др.

Источник

Реки России

Россия располагает значительными запасами пресных вод. Наиболее широко в народном хозяйстве используются речные воды. В пределах России насчитывается около 3 млн. рек общей длиной почти в 10 млн. км. По величине суммарного речного стока Россия находится на втором месте в мире после Бразилии. Средний многолетний сток всех рек 4290 км 3 в год, что составляет 13% от годового стока всех рек мира. Однако объем речной воды оказывается не столь уж и значительным, если его пересчитать в среднем на одного жителя нашей страны. В конце прошлого века в Бразилии на одного человека приходилось 150 тыс.м 3 в год речного стока, в Финляндии — 23,9 тыс.м 3 , в США (без Аляски) — 8 тыс.м 3 , в России — 19 тыс.м 3 в год.

Значительные трудности в организации рационального использования речных вод создает их неравномерное размещение по территории страны. К тому же сток большинства рек России очень неравномерный в течение года; устойчивый годовой сток составляет лишь 1400 км 3 воды.

Примерно 15% всего стока рек России приходится на бассейн Балтийского и Черного морей, Каспия. Здесь сосредоточена основная часть населения и наиболее велики потребности в воде. К бассейну Северного Ледовитого и Тихого океанов, где проживает менее пятой части населения, приурочено 85% стока. Следовательно, в стране резко выражена территориальная диспропорция между количеством ресурсов пресных вод и их потреблением. Это вызывает серьезные трудности в ряде густонаселенных промышленно развитых районов.

Сток рек очень неравномерен и отличается не только по сезонам, но и по годам. В среднем 60% объема годового стока рек приходится на половодье. Эти относительно кратковременные подъемы уровня вод являются необходимым условием существования ряда природных комплексов. Половодья подпитывают грунтовые воды пойм, обеспечивая тем самым плодородие и влагозарядку пойменных почв, высокую продуктивность пойменных лугов. Талые воды, богатые кислородом и разнообразными питательными веществами, благоприятствуют нересту рыб. Половодья выносят из речных русел накопившиеся за зиму нечистоты и илы и тем самым поддерживают чистоту вод, обеспечивают существование речных организмов.

Колебания водности рек России значительно выше, чем в большинстве стран мира . Это мешает рациональному использованию гидроресурсов, сопровождается большими трудностями в народном хозяйстве. В половодья и паводки огромное количество воды стекает неиспользованной. Задержав большую часть этой воды, можно улучшить водоснабжение ряда районов страны. Половодья и паводки затапливают населенные пункты, срывают мосты, затрудняют работу транспорта. Колебания водности рек мешают нормальной работе гидростанций, речного флота. Для регулирования стока на многих реках строятся и уже построены гидроузлы и водохранилища.

Большая часть рек России относится к бассейну Северного Ледовитого океана. Он составляет свыше 66% от площади страны, в его пределах выпадает до 80% атмосферных осадков. Реки, впадающие в северные моря, самые длинные и самые полноводные в России. Наиболее длинная река Лена — 4400 км. Самая полноводная река — Енисей (623 км 3 в год). По площади водосбора первое место в стране занимает Обь (2975 км 2 ). Реки бассейна Северного Ледовитого океана замерзают. Зимой по ним примерно на четыре месяца устанавливается зимник — дороги для движения автомобилей и саней.

Крупнейшие реки Сибири берут начало на юге страны в горах Алтая, Саян и Прибайкалья. Питание рек бассейна Северного Ледовитого океана — снеговое и дождевое. Весной в связи с таянием снега на реках происходит подъем воды. Половодье начинается на юге, а на севере льды еще долго препятствуют стоку к океану талых вод. Поэтому на всех реках бассейна Северного Ледовитого океана в среднем и нижнем течении весной происходят высокие подъемы воды. В южных частях реки Сибири стремительны и порожисты — geoglobus.ru. На этих отрезках долин построены и строятся крупные гидроэлектростанции: Красноярская и Саяно-Шушенская на Енисее, Новосибирская на Оби, Бухтарминская и Усть-Каменогорская на Иртыше, Иркутская, Братская и Усть-Илимская на Ангаре, на притоках Лены — Вилюе и Витиме — построены Вилюйская и Мамаканская ГЭС. На северных равнинах течение этих рек спокойное и плавное. Летом они используются для сплава леса и судоходства, соединяют южные и внутренние районы страны с Северным морским путем и Транссибирской железной дорогой.

Реки европейской части бассейна Северного Ледовитого океана — Печора, Мезень, Северная Двина и Онега значительно короче сибирских рек. Они полностью текут по равнинам и поэтому имеют спокойное течение.

К бассейну Тихого океана относится примерно 19% площади страны. Основная река этого бассейна — Амур и его притоки Зея, Бурея и Уссури. Реки имеют преимущественно дождевое питание. В условиях муссоного климата в бассейне Тихого океана выпадает мало снега зимой, поэтому не бывает весенних половодий, но зато очень значительны паводки в связи с летними муссонными дождями. Вода в Амуре и его притоках поднимается на 10-15 м и заливает обширные пространства. Катастрофические разливы обычно бывают в начале осени. В это время на дальневосточные районы страны часто обрушиваются внезапные и бурные ливни циклонов — тайфунов. Разливы рек достигают нескольких десятков километров и наносят огромный ущерб сельскому хозяйству, городам и поселкам.

Амур и его притоки имеют большое падение и богаты гидроэнергией. На реке Зее построена Зейская ГЭС. Амур — главная речная магистраль Дальнего Востока, по которой осуществляется связь внутренних отдаленных районов с морями. По рекам Аргунь, Амур и Уссури проходит государственная граница России с Китаем.

У рек Чукотки и бассейна Охотского моря преимущественно снеговое питание. Поэтому они полноводны в конце весны и начале лета, что благоприятствует движению лососевых рыб, поднимающихся на нерест вверх по рекам и речкам.

Бассейн Каспия называют бессточным, так как реки несут свои воды не в Мировой океан, а во внутренний бессточный водоем — в Каспийское море. Бассейн охватывает внутренние районы Восточно-Европейской равнины, Южный Урал, восточную часть Кавказа. В Каспий впадают реки Волга, Урал, Аракс, Терек, Эмба и др. Наиболее крупная река — Волга. Ее бассейн занимает 34% Восточно-Европейской равнины. Большая часть притоков Волги располагается в умеренно-континентальном климате с достаточным увлажнением. Питание преимущественно снеговое. Весной, когда тают снега, происходит значительный подъем воды в реке. Летом основной источник питания — подземные воды и дожди. Некоторый подъем воды в русле происходит и осенью, когда значительно уменьшается испарение. Ниже устья крупного левого притока Камы Волга протекает через степную и полупустынную зоны, где выпадает очень мало осадков и поэтому нет и значительных притоков. Ниже Волгограда Волга не имеет никаких притоков и носит транзитный характер. Она лишь проносит воды и частично ее испаряет. Отсюда Волга распадается на рукава, крупнейший из которых — Ахтуба. Ниже Астрахани русло делится на 80 рукавов, образуя обширную дельту. Ныне почти вся Волга превратилась в каскад плотин и водохранилищ.

На Верхней Волге недалеко от Твери находится Иваньковское водохранилище. От него начинается канал им. Москвы, по которому волжская вода перекачивается для водоснабжения Москвы. Ниже вся Волга до Волгограда превратилась в цепочку взаимосвязанных водохранилищ (Угличское, Рыбинское, Горьковское, Чебоксарское, Куйбышевское, Саратовское и Волгоградское). Они задерживают значительную часть воды весеннего половодья, которая используется для выработки электроэнергии, водоснабжения городов, орошения засушливых земель. Благодаря водохранилищам возможно движение крупных речных судов. Ныне река соединена Волго-Донским судоходным каналом с Черным и Азовским морями, Волго-Балтийским — с Балтийским и Белым морями. Половину всех речных грузов и пассажиров страны перевозят по Волге. Но водохранилища затопили большие площади плодородных пойменных земель.

Плотины привели к замедлению течения Волги. В результате в водохранилищах стало накапливаться большое количество загрязняющих веществ, которые попадают сюда с полей, а также с промышленными и бытовыми стоками. Поэтому река в настоящее время сильно загрязнена.

Бассейн Атлантического океана занимает наименьшую площадь — около 5% от всей территории России. Реки текут на запад в Балтийское моря и на юг — в Черное и Азовское моря. На запад текут Западная Двина, Неман, Нева и др. На юг — Днепр, Дон и Кубань. Все реки бассейна Атлантического океана полноводны круглый год, так как большая часть их водосборов располагается на территории достаточного увлажнения. У них преимущественно снеговое питание, а летом — подземное и дождевое. У рек, текущих в Балтийское море, колебания стока очень невелики, так как осадки выпадают равномерно весь год. Отмечаются лишь небольшие весенние половодья и осенние паводки.

Особое место занимает река Нева. Эта короткая река (74 км длиной) несет огромное количество воды — 79,7 км 3 в год, в четыре раза больше, чем Днепр, имеющий длину свыше 2 тыс. км. Нева берет начало в Ладожском озере и поэтому сток ее постоянный в течение года. Но почти каждый год она затапливает своими водами часть Санкт-Петербурга. Виновниками наводнений бывают нагоны воды из Балтийского моря, которые подпруживают Неву. В результате вода в реке поднимается на 2,0-3,5 м и выплескивается из гранитных набережных на улицы и площади города.

Реки южной части бассейна Атлантического океана получают воду в своих разветвленных верховьях. На нижних отрезках они носят транзитный характер, так как здесь реки пересекают зону степей с засушливым климатом. Питание Днепра и Дона преимущественно снеговое, поэтому у них бывают высокие весенние половодья. На южных реках построен каскад гидроузлов и водохранилищ. Водохранилища используются как для выработки электроэнергии так и для орошения засушливых земель юга Восточно-Европейской равнины. В Приазовье и Северном Кавказе благодаря водам Дона и Кубани выращивают рис и другие сельскохозяйственные культуры. На очень влажную и избыточно влажную зоны, а также горные области приходится 85% объема годового стока. Сток сухой и полусухой зон, занимающих площадь в 10% территории России, составляет менее 2% суммарного годового стока рек.

Водоносность рек России

Основные характеристики гидрохимического стока некоторых рек России

Гидрохимический режим рек

Химический состав речных вод России зависит от комплекса физико-географических условий. Среди которых особое значение имеют климатические условия, состав почвенного покрова и геологических пород, слагающих бассейн, условия подземного питания рек, а также хозяйственная деятельность человека (количество и качество выбросов).

Характерной особенностью гидрохимического режима (состава) речных вод равнинных районов территории России является наличие широтной зональности, сущность которой заключается в том, что степень минерализации речных вод равнинных бассейнов увеличивается с севера на юг. От зоны тундр к зонам полупустынь и пустынь в Прикаспии. Класс речных вод изменяется от гидрокарбонатного (НСО3) к сульфатному (SO4) и далее к хлоридному (Cl). С севера на юг увеличивается жесткость речных вод и уменьшается содержание органического вещества.

Реки России, протекающие в северных частях, характеризуются малой минерализацией воды, что обусловлено наличием хорошо промытых почв (бедных солями) и распространением многолетней мерзлоты. В южных частях содержание солей в почве возрастает, воды атмосферных осадков растворяют их и выносят в реки, чем увеличивают минерализацию водных масс. Значительное испарение в условиях засушливого климата также способствует увеличению минерализации речных вод.

Воды преобладающего большинства рек России относятся к гидрокарбонатному классу (91% территории). Реки хлоридного класса встречаются значительно реже: в полупустынях Прикаспия, степях Западной Сибири. Это главным образом временные водостоки. Их бассейны занимают около 6% территории засушливых частей. Речные воды сульфатного класса встречаются также в засушливых степях Приазовья, Северного Кавказа. Кроме этого азональные речные воды сульфатного класса, обусловленные гидрологическим строением, встречаются в бассейнах рек Онеги, Камы, Белой, Бирюсы, Верхней Колымы. Бассейны рек сульфатного класса занимают всего 3% территории России. К гидрокарбонатному классу (HCO3) относятся 96% рек территории России; 3% рек — к сульфатному классу (SO4); 1% рек — к хлоридному классу (Cl).

Мутность речных вод

Твердые частицы, переносимые водами, поступают в реки в результате смыва почвы с поверхности водосборного бассейна, а также в результате эрозийной деятельности потока в русле реки. Количество наносов, содержащихся в единице объема воды, определяет ее мутность, которую выражают в г/м 3 .

Мутность рек в течение года изменяется в широких пределах, причем наибольшая мутность рек равнинных частей наблюдается во время весеннего половодья при интенсивном смыве почв со склонов речных водосборов, а наименьшая — в зимнее время, когда верхние горизонты почв находятся в мерзлом состоянии, а поверхность водосбора покрыта снегом. Тогда реки получают питание главным образом за счет подземных вод. На горных реках, вытекающих из ледников, наибольшая мутность наблюдается в период таяния ледников и снега в горах — geoglobus.ru. При интенсивных ливнях горные реки нередко превращаются в селевые потоки, несущие большое количество обломочного материала разной крупности. На реках, зарегулированных озерами, мутность воды низкая, так как наносы осаждаются в водоемах-отстойниках. Величина стока взвешенных наносов некоторых рек России приведена в таблице.

Сток взвешенных наносов некоторых рек России

Источник