- 20+ особенностей жизни балерин прошлого, о которых говорят только шепотом

- Принято считать, что балет появился в XVI веке при королевских и княжеских дворах Италии и Франции. Это были постановочные танцевальные номера, которыми открывались аристократические балы (baletto означало «маленький бал»). В последующие два века балет оставался аристократическим развлечением, к которому имели доступ считаные единицы.

- Богатые покровители – приятный бонус к карьере балерины

- Костюмы танцовщиц были максимально закрытыми

- Бытовые условия в балетной школе были спартанскими

- В балетной среде был свой сленг

- В балете не было единого стандарта внешности

- Балерины и беременность

- Секреты русских балерин: как оставаться молодой до глубокой старости

- Майя Плисецкая: «Не надо диет»

- Галина Уланова: «Природа дает мне силы»

- Агриппина Ваганова: Дисциплина и отдых

- Екатерина Максимова: Забыть про боль

20+ особенностей жизни балерин прошлого, о которых говорят только шепотом

Принято считать, что балет появился в XVI веке при королевских и княжеских дворах Италии и Франции. Это были постановочные танцевальные номера, которыми открывались аристократические балы (baletto означало «маленький бал»). В последующие два века балет оставался аристократическим развлечением, к которому имели доступ считаные единицы.

Долгое время в балетных постановках участвовали только мужчины. Первой балериной стала мадемуазель Ла Фонтен, появившаяся в спектакле «Триумф любви». Попытались разобраться, какие секреты хранила в себе профессия профессиональных танцовщиц и какие требования предъявляли к балеринам.

Богатые покровители – приятный бонус к карьере балерины

Девочкам, особенно из бедных семей, балет давал шанс чуть ли не со школы найти богатого покровителя. В XIX – начале XX века мужчины из высшего общества были постоянными зрителями спектаклей: они приходили смотреть на открытые ножки танцовщиц. Так они сравнивали, чья пассия зажигательнее танцует или делает больше оборотов в пируэтах. Для каждого зрителя у балерин, воспитанниц Петербургского театрального училища, было свое прозвище. «Куртизаном» называли любителя пожить за счет балерины, «эффектщиком» – поклонника, который явно преувеличивал свое состояние и положение в обществе. По-особому было спроектировано здание Оперы Гарнье в Париже. Перед спектаклем богатые мужчины заходили в специальное помещение. Там прямо у них на глазах балерины разминались и готовились к выходу на сцену. А мужчины-покровители выбирали себе даму сердца. Помещение, служащее местом встреч и знакомств, называлось «танцевальное фойе». В XIX веке Театральную улицу в Санкт-Петербурге, где находилось Императорское училище, окрестили «Улицей любви», а стекла 1-го этажа здания закрашивали матовой краской. Все потому, что под окнами прогуливались «поклонники Терпсихоры» – любители подглядеть за танцовщицами. При этом мужчины из высшего общества имели свободный доступ в училище. Старших воспитанниц приглашали на званые обеды в кабинет к директору или в его загородное имение, где молодая балерина могла найти себе покровителя. Частым явлением были вечеринки на «чердаке» у театрального деятеля Александра Шаховского – в свою квартиру на верхнем этаже он приглашал различных людей и привозил балерин Императорского училища.

Костюмы танцовщиц были максимально закрытыми

До XVIII века костюмы для балетных выступлений мало чем отличались от повседневной одежды: для женских ролей, которые часто исполняли юноши, использовали длинные платья на каркасе с подъюбниками. Танцовщики надевали туфли на каблуках, делали высокие сложные прически и носили вычурные головные уборы. В XVIII веке французские балерины Мари-Анн Камарго и Мари Салле танцевали в более коротких юбках, чем это было принято, но и они были едва выше щиколотки. Чтобы зрители не видели ничего «непристойного», балерины должны были надевать специальные панталоны. Первой, кто встал на пуанты, считается прославленная итальянская балерина Мария Тальони. Кстати, по легенде, когда Тальони проезжала границу с Россией, таможенники спросили, не везет ли она драгоценности. Тогда балерина приподняла юбку и показала свои ноги. В начале XX века хореограф Михаил Фокин в балете по греческим мотивам «Енис» хотел выпустить танцоров на сцену босоногими. Однако показывать голые ноги было тогда против правил Императорского театра, поэтому пальцы ног нарисовали на обуви танцоров.

Бытовые условия в балетной школе были спартанскими

До середины XIX века собственной бани у театрального училища не было, так что парили будущих артисток раз в 2 месяца. Когда баня появилась, воспитанниц водили мыться каждую пятницу. День юных балерин начинался в 8 утра, когда они отправлялись умываться холодной водой до пояса – способ закаливания, принятый в училище для укрепления здоровья учащихся. Для школьных спектаклей будущим танцовщицам выдавали старые изношенные костюмы, которые те подгоняли по размеру и росту тут же на себе. Повседневная одежда также была не лучшей: старомодные платья из дешевой ткани. По окончании школы выпускница получала полдюжины белья и старый салоп (верхняя одежда в виде накидки с прорезями для рук), который она красила и носила. В конце XIX века стали выдавать по 100 рублей на экипировку.

В балетной среде был свой сленг

У воспитанниц Петербургского театрального училища был свой жаргон. В глаза друг друга они называли «девицами», за глаза – «кукушками». Балетоман Константин Скальковский писал: «Если вам встретится девица, которая будет беспрестанно употреблять слово «сжальтесь», сообщит вам, что будет вас «язвить», потому что подруга ее в вас «стреляет», и что вы вообще «отврат» и «тошный», то это наверное танцовщица». Воспитанницы всех и вся либо обожали «до страсти», либо презирали «до отврата». Худшим оскорблением для танцовщицы считалось выражение «кривые ноги», которое употребляли в отношении любой некрасивой фигуры. В балетную школу при Парижской опере девочки отправлялись учиться совсем детьми. За глаза их называли «маленькими крысками», потому что они были худыми, ходили в поношенных туфлях, носили серую шляпку, которая пахла дымом от лампы, а в карманах прятали кусочки хлеба.

В балете не было единого стандарта внешности

В 1830-е годы во Франции блистала Мария Тальони. Вначале ее считали просто безобразной: длинные руки и ноги, шея как у жирафа, неженственные формы. Но ее отец превратил недостатки дочери в новый романтический идеал, придумав для балета «Сильфида» соответствующий наряд и образ. И очень скоро предшественницы Тальони начали казаться публике приземленными и грубыми. На рубеже XIX–XX веков в России эталоном была фигура Матильды Кшесинской: округлые руки, заметные формы. Кстати, большая любительница устраивать приемы, Кшесинская брала себя в ежовые рукавицы только за месяц до выступления: садилась на диету, ложилась спать в 10 вечера, взвешивалась каждое утро, много занималась, а последние сутки до спектакля проводила в кровати, съедая лишь легкий завтрак. В школьные годы Матильда тоже не ограничивала себя в еде: «Утренний кофе был в 8 часов утра, и чего только к нему не подавалось: домашние молочные продукты, домашние булочки, печенья, варенья. Мы очень любили покушать», – писала она в дневнике. И так до вечера. Неудивительно, что к концу лета юная Матильда могла очень сильно располнеть. В то же время субтильную Анну Павлову, чья худоба считалась огромным недостатком, отпаивали в школе рыбьим жиром, чтобы она поправилась. Балерина Шура Данилова писала, что первым, от кого она услышала замечание по поводу лишнего веса, был импресарио Сергей Дягилев. Ее партнер на одной из репетиций сказал: «Я танцор, а не грузчик мебели». Тогда Дягилев пригрозил: пока балерина не похудеет, он не даст ей никаких ролей. Данилова вспоминала, как мучилась: в то время никто не знал о диетах и правильном питании, так что она просто разрешала себе есть один йогурт, носила легинсы, чтобы ноги сильнее потели, и пила новомодные таблетки для похудения с непонятным составом, от которых кружилась голова. В середине прошлого века балетмейстер Джордж Баланчин начал говорить балеринам: «Я хочу видеть ваши кости!»

Балерины и беременность

Будущая балерина, хореограф и педагог балета Бронислава Нижинская родилась буквально за кулисами театра: ее мать, балерина, выступала на сцене до последнего дня беременности. Балерина Матильда Кшесинская, забеременев, предполагала, что сможет скрывать свое положение и танцевать по крайней мере первые 5 месяцев, иначе партии достались бы другим балеринам. Что она и делала, станцевав в том числе и в «Дон Кихоте». Ее выступления закончились лишь на 6-м месяце беременности. Матильда вспоминала: «Я продолжала выходить на сцену до февраля. Чувствовала себя превосходно. Ни по характеру движений, ни по фигуре не было заметно, что я беременна». А какой факт о балеринах показался вам самым необычным? Ранее мы рассказывали о самой опасной женщине Российской империи, красотке которая превратила любовь в бизнес. AdMe.ru

Источник

Секреты русских балерин: как оставаться молодой до глубокой старости

Майя Плисецкая, Галина Уланова, Екатерина Максимова даже на пенсии удивляли королевской осанкой, точеной фигурой и невероятной жизненной энергией. Как им это удавалось?

Майя Плисецкая: «Не надо диет»

В России широко известна фраза Майи Плисецкой (1925-2015) «надо меньше жрать»: так она отвечала на вопросы о своей фигуре. На самом деле, балерина имела в виду совсем другое: на сцене и на репетициях тратится такое огромное количество энергии, что артисту не нужно просто даже думать о диете.

«У балетных вообще диеты нет, потому что много работают, все сгорает, и просто некогда толстеть, — говорила она. — Когда чувствуешь, что нужно, что перед каким-то спектаклем набрал какой-то лишний вес, нужно сократить просто [количество еды]».

Кроме того, она признавалась в любви к пиву и селедке, а лучшим блюдом на свете считала простой хлеб с маслом. Однако она всегда подчеркивала, что карьера балерины — это тяжелый и упорный труд.

А вот секрет свой коронный «лебединый» взмах рукой и осанку она, по ее признанию, подсмотрела у птиц в зоопарке. На сцену она выходила до 70 лет.

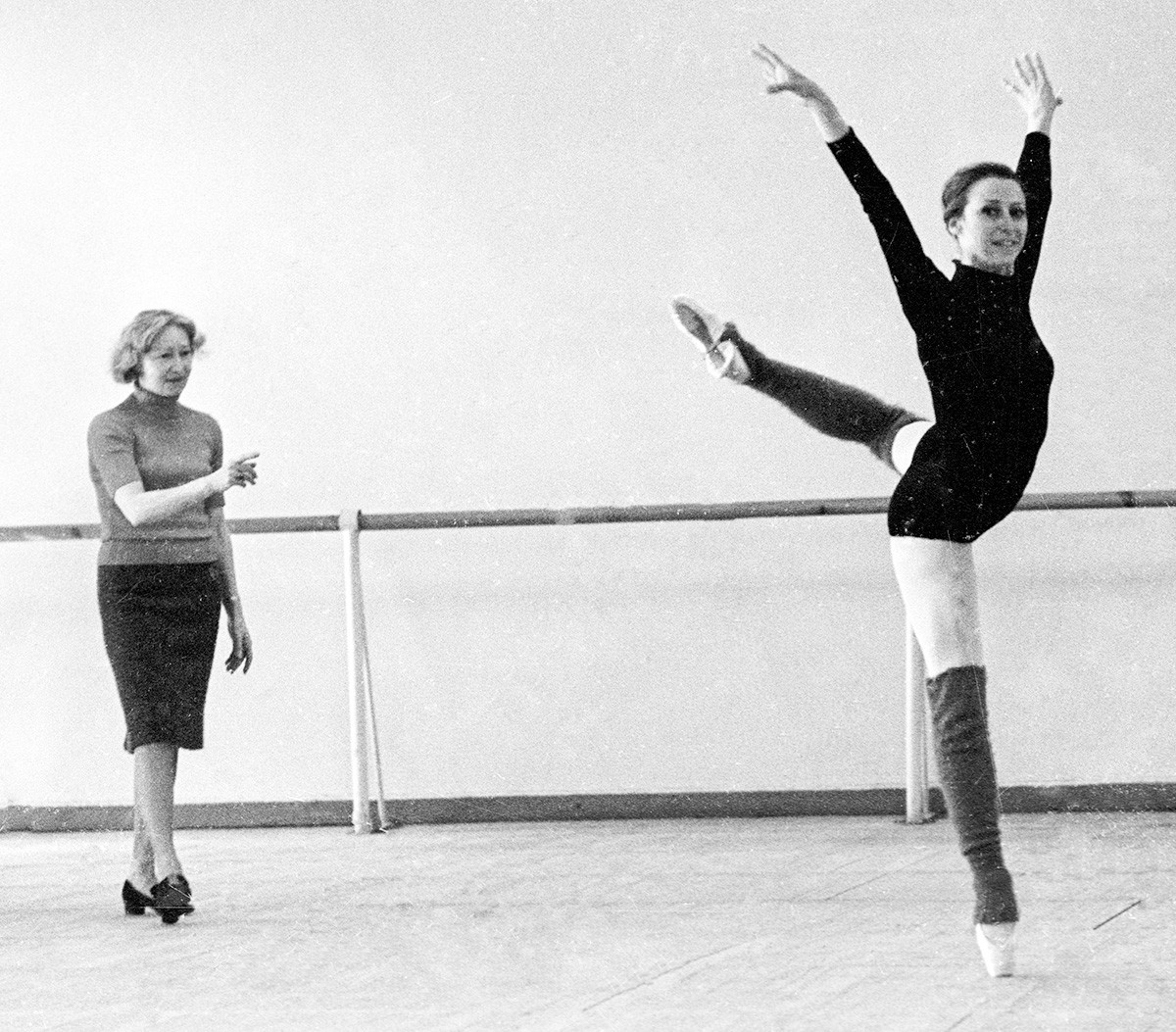

Галина Уланова: «Природа дает мне силы»

Галина Уланова (1910-1998) была не только известной балериной, но и педагогом, преподавала хореографию, в том числе, Плисецкой. Она была очень закрытым человеком, и в своих редких интервью признавалась, что берет силы, отдыхая на природе. Особенно ей нравилось управлять байдаркой.

«Я могу грести часами. Многие удивлялись, что я не устаю и умею держать лодку. Я одна уплывала далеко-далеко, направляла лодку в высоченные камыши и там ложилась в ней и подолгу смотрела в небо… Природа — это то, что дает мне силы».

Уланова танцевала до 50 лет, и зрители были восхищены ее грацией. Но даже после того, как она оставила сцену, она каждый день занималась с балетными классами и ограничивала себя в еде: не ела жареного и тяжелого.

«Я и сейчас, с утра, прежде чем ехать в Большой на занятия, ем только одно яблочко. А приеду — потушу себе кабачок, приготовлю что-нибудь легенькое», — говорила она.

Дома она делала упражнения со стулом, используя его как балетный станок и всегда ходила на каблуках.

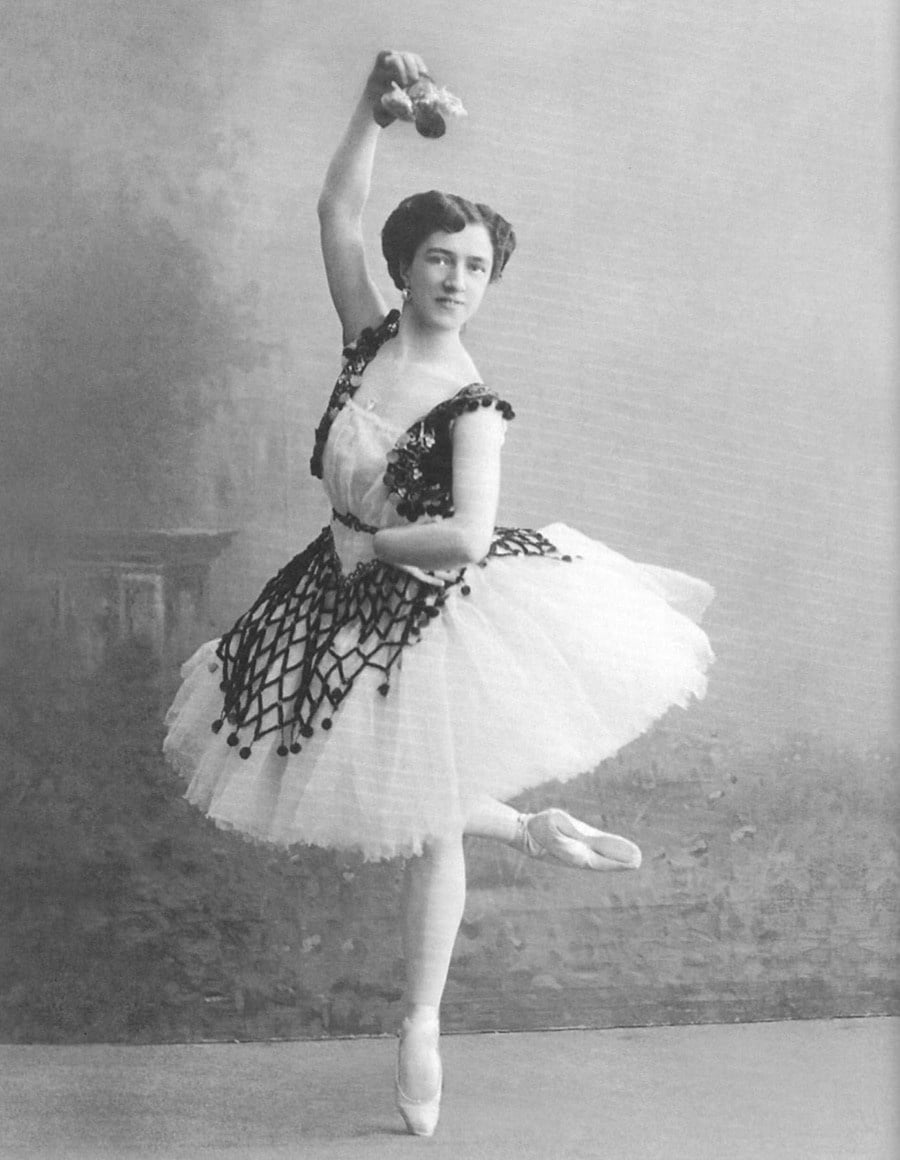

Агриппина Ваганова: Дисциплина и отдых

Артистка Мариинского театра, чье имя носит легендарная балетная академия в Санкт-Петербурге, Агриппина Ваганова (1879-1951) была известна как необычайно строгий педагог. Дисциплину она считала самым главным в балете. От природы она была невысокая, с короткими ногами и полноватая, но благодаря труду она сумела выделиться во время звездного часа Анны Павловой и Матильды Кшесинской

Ее книга «Основы классического танца», изданная впервые в 1934 году, до сих пор считается самым известным учебников для артистов балета.

«Если мне диктуют какую-нибудь программу, я хотела бы ее не только выполнить, но и перевыполнить», — пишет она в самом начале книге. — И тем не менее мой долг — учитывать нагруженность учениц, не отрываться от жизни». Она пишет, что если замечает переутомленность у учениц, то по две недели дает только легкие упражнения, «чтобы не обратить пользу урока во вред».

В отличие от других хореографов своего времени, она считала, что не стоит прекращать занятия балетом даже на летних каникулах, чтобы не потерять форму, тем более, что в теплое время «не приходится терять время на то, чтобы «разогреть» ноги, они уже «разогреты» перед началом урока, более восприимчивы и приобретают больше пользы от всякого усилия».

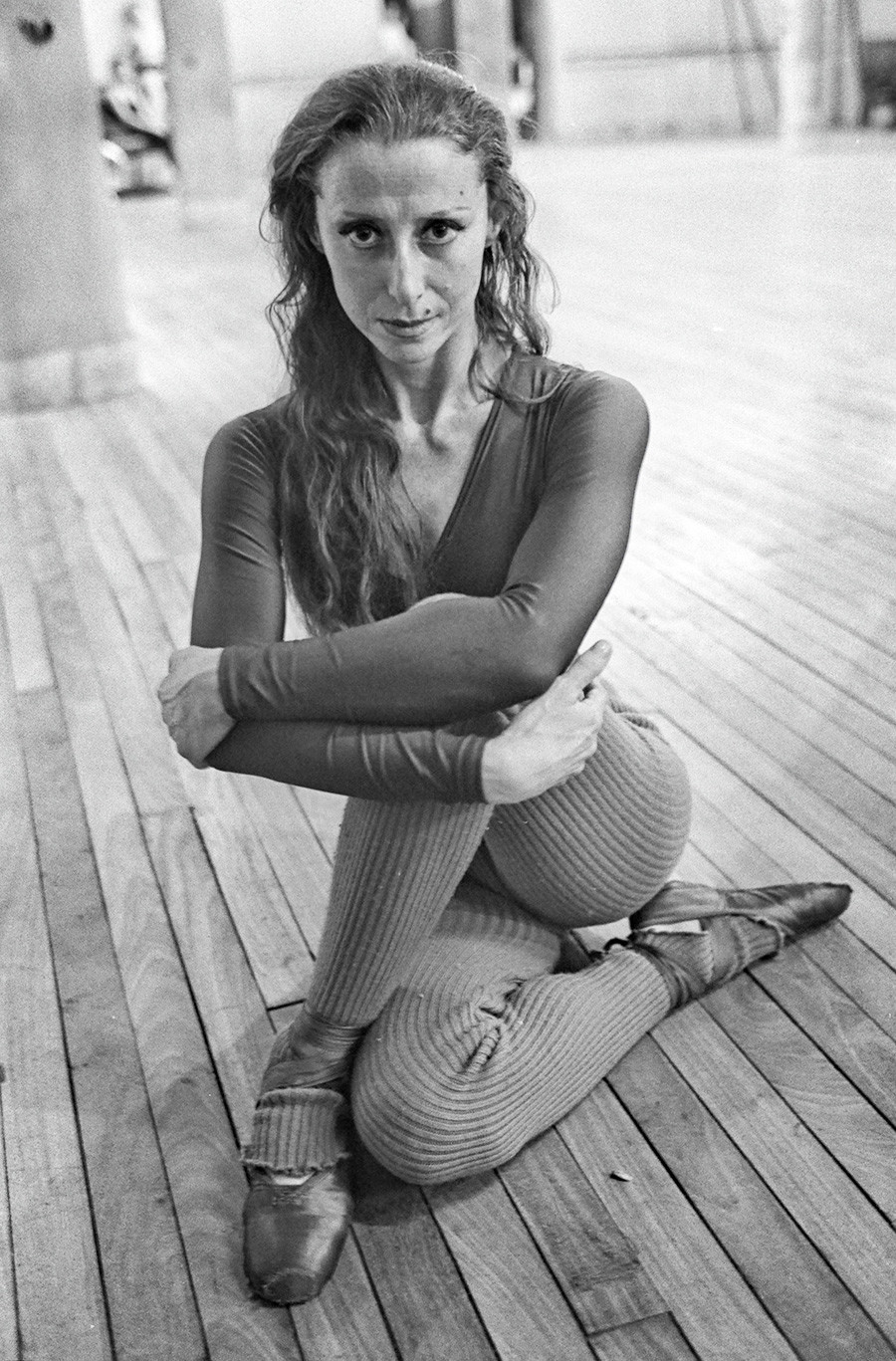

Екатерина Максимова: Забыть про боль

Ученица Галины Улановой, Екатерина Максимова (1939-2009) танцевала до 60 лет и до самой смерти сохраняла осиную талию. При росте 1,57 м, она весила 40-45 килограмм, и ее даже в солидном возрасте принимали за подростка.

На репетиции в Большом театре Максимова получила травму позвоночника, и хотя врачи говорит, что она не сможет ходить, балерина с триумфом вернулась на сцену. Целый год ходила в корсете и занималась по методике, разработанной ее супругом, артистом Владимиров Васильевым. Танцевала она до 60 лет!

Несмотря на природную хрупкость и легкость, у Максимовой была одна особенность, которая очень сильно осложняла жизнь: один палец на ноге был сильнее короче остальных, а это означало, что на пуанты ей встать было очень сложно, и все годы ей приходилось бинтовать этот палец до нужного размера.

«Каждый спектакль — полет, — признавалась балерина. — Иногда, когда было много спектаклей, когда действительно устал, все болит, ты где-то за кулисами стоишь и думаешь: «Боже мой, ну куда я пойду?! Я не могу ничего сделать!» И вот музыка играет — ты влетаешь на сцену, и все заканчивается. Ты забываешь, что у тебя болит, что у тебя что-то случилось. Ты забываешь обо всем. Ты здесь, на сцене».

А вы знали, что у нас есть Telegram и Instagram?

Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!

Источник