Астраханское газоконденсатное месторождение (ГКМ)

Астраханское газоконденсатное месторождение расположено в юго-западной части Прикаспийской впадины (Прикаспийская НГП), в 60 км к северо-востоку от г. Астрахани.

Месторождение открыто в августе 1976 г.

Опытно-промышленная эксплуатация ГКМ начата в 1987 г.

Размеры залежи Астраханского ГКМ составляют 100×40 км.

Добыча ведется с глубины 4,1 тыс. м.

ГКМ приурочено к центральной, приподнятой части Астраханского свода.

Запасы оцениваются в 2,5 трлн м 3 газа и 400 млн т газового конденсата с высоким содержанием сероводорода (26%) и углекислого газа (16%).

Эксплуатацию ГКМ осуществляет Газпром добыча Астрахань, дочка Газпрома.

Созданный на базе ГКМ газоперерабатывающий завод был основным в СССР по выпуску серы, но в последние годы увеличил выпуск газа и моторного топлива.

В настоящее время в рамках перспективного развития по поручению Председателя Правления ПАО Газпром А. Миллера Газпром Добыча Астрахань работает над мероприятиями по увеличению добычи газа на Астраханском месторождении.

Уже в 2027 г. планируется дополнительно поставлять более 2-х млрд м 3 товарного газа.

В связи с этим начато проектирование принципиально новых для Астраханского месторождения технологических процессов, внедрение которых позволит минимизировать выбросы вредных веществ в атмосферу при одновременном увеличении объема выпускаемой продукции.

Источник

Месторождение Астраханское

Тип: Газоконденсатное месторождение

Местонахождение: Астраханская область

Координаты: 46.666667, 48

Расположение месторождения

Астраханское месторождение – это газоконденсатное месторождение, которое расположено на юго-западе в Прикаспийской впадине, в шестидесяти километрах от Астрахани. Данное месторождение относится к Прикаспийской нефтегазовой провинции.

Газоконденсатное месторождение приурочено к наиболее приподнятой центральной части Астраханского свода. Главным проектировщиком на месторождении стал институт ЮжНИИгипрогаз.

Погода на месторождении Астраханское:

Астраханское месторождение на карте:

История:

Открыто Астраханское месторождение третьем квартале 1976 года. Опытно-промышленная эксплуатация газоконденсатного месторождения началась в 1987 года.

Все работы здесь осуществляет компания ООО Газпром добыча Астрахань – это на все сто процентов дочерняя компания ОАО Газпром.

Сначала она создала на базе месторождения газоперерабатывающий завод, который был предназначен главным образом на выпуск серы. Именно этот завод считался базовым в стране по производству серы.

Но из-за изменений на мировом рынке, которые произошли недавно, данное предприятие было переориентировано на выпуск моторного топлива и выпуск газа.

Показатели:

На Астраханском месторождении размеры залежи 100 на 40 километров. Добыча полезных ископаемых ведется с глубины 4100 метров.

Запасы на Астраханском месторождении оцениваются в 2,5 трилионов кубических метров газа и 400 миллионов тонн конденсата, который содержит большой процент сероводорода – порядка 26%, и углекислого газа – порядка 16%.

В случае, если годовой уровень добычи на месторождении будет составлять 12 миллиардов кубических метров, то запасов газа хватит на сотни лет.

При бурении на Астраханском газоконденсатном месторождении отмечались поглощения бурового раствора при росте его плотности до 1,34 грамм на кубический сантиметр.

Бурение проходило в сложных условиях, которые были обусловлены проходкой солевой толщи, которая составлена галитом со слоями бишофита, сильвина и карналлита. Эта смесь разрушается в буровом растворе и превращается в илистую массу.

Источник

Астраханское газоконденсатное месторождение (АГКМ)

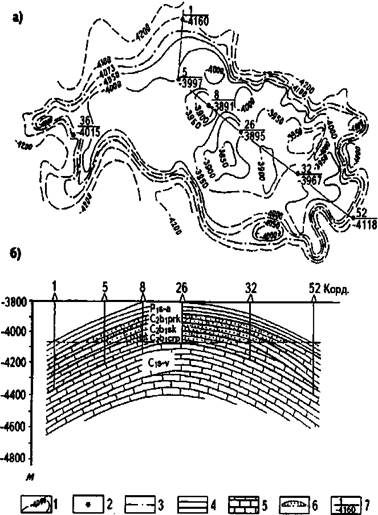

Астраханское месторождение расположено во внутренней прибортовой зоне Прикаспийской впадины в центральной части Астраханского свода и контролируется его вершиной субширотного простирания, осложненной рядом локальных поднятий с амплитудой до 100 м (рис.). Открыто в 1976 г. Оно имеет размеры 100*40 км, приурочено к отложениям среднего карбона, которые залегают на глубинах 3880-4250 м. Высота залежи около 230 м. Мощность продуктивной пачки до 230 м., эффективная до 100 м. Залежь массивно-пластового типа. Надежной региональной покрышкой являются плотная пачка нижнепермских карбонатно-кремнисто-глинистых пород и вышележащая толща кунгурской соли. Продуктивная толща АГКМ представлена комплексом органогенных известняков башкирского яруса, главным образом его нижнего подъяруса, в объеме прикамского, северо-кельтменского и краснополянского горизонтов. Продуктивная толща АГКМ залегает на эрозионной поверхности серпуховских отложений нижнего карбона. Глубины залегания пластов составляют 3950-4100 м. Эффективная газонасыщенная толщина меняется от 40 до 176-287 м. Залежь подстилается пластовыми водами хлоркальциевого и гидрокарбонатно-натриевого типа пониженной минерализации (удельный вес 1,08 г/см 3 , минерализация 100-130 г/л), повышенной сульфатности и с высокой газонасыщенностью (700 см 3 и более) [7].

Продуктивные горизонты представлены неравномерным чередованием проницаемых пористых, слабопористых и плотных известняков, неравномерно трещиноватых, и участками кавернозных коллекторов, обладают очень низкими значениями проницаемости, которые на один-два порядка ниже, чем проницаемость карбонатных коллекторов других газоконденсатных месторождений. Коллекторам порового типа соответствуют коэффициент открытой пористости 10,5-15 % и коэффициент проницаемости 0,78-0,62*10 -15 м 2 . Коллекторам порово-трещинного и трещинно-порового типов соответствует коэффициент открытой пористости 3-11% и коэффициент трещинной проницаемости 5-20* 10 -15 м 2 , который в отдельных пропластках может возрастать до 1*10 -13 м 2 .

Начальные термобарические условия залежи были оценены в процессе разведочного бурения и начала ОПЭ (1982-1988 г.г.). Глубинными замерами охвачена вся площадь АГКМ (таблица 1).

Начальные пластовые давления, полученные в процессе разведки (Лапшин В.И., Саутин А.З. и др., 1999)

Начальное пластовое давление АГКМ на абсолютную отметку –4100 м составило 61,73 Мпа, АВПД на АГКМ составляет около 1,5, при вертикальном градиенте 0,487 Мпа / 100 м. Результаты замеров начальных пластовых температур приведены в таблице 2 .

Температуры на забое скважин АГКМ (Лапшин В.И., Саутин А.З. и др., 1999).

Температура газоконденсатной залежи на абсолютной отметке –4100 м составляет 385, 5 К, градиент 4,2 о С на 100 м.

Дебиты газа по данным опробования колеблются от 23,5 до 1023,5 тыс м 3 /сут. Газовая фаза АГКМ, уникальная по составу, состоит из сероводорода 15-30 мольных долей %, углекислого газа 10-22 %, метана 40-65 %, гомологов метана 3,5-6 %. Газ содержит соединения органической серы (меркаптаны)- 460 мг/м 3 .Содержание жидкой фазы конденсата колеблется от 130 до 320 г/м 3 , плотность конденсата меняется от 0,795 до 0,825 и более г/см 3 . Следует отметить значительное изменение состава и свойств пластовой смеси по площади АГКМ. Наиболее существенно изменяется содержание сероводорода, углекислого газа, метана и С5+В, которые преобладают в пластовой смеси. Так, в центральной и западной частях АГКМ содержание сероводорода составляет 25-30 %, углекислого газа – 18-20 %, в восточной части снижается соответственно до 16,5 и 8 %. В распределении метана в пределах АГКМ отмечается обратная зависимость [22].

В 1982 г. по участку месторождения площадью 806 км 2 утверждены запасы флюидов в ГКЗ с правом его ввода в опытно-промышленную эксплуатацию, а в1988г. ГКЗ утверждены запасы всего месторождения. На его базе создан крупный комплекс по добыче и переработке серы, газа и конденсата.

а — структурная карта; б — геологический разрез

Рис. 5. Астраханское газоконденсатное месторождение [7].

(по данным АНГРЭ и АГЭ):

1 — изолинии по кровле башкирского яруса; 2 — скважины разведочные; 3 – внешний контур газоносности; 4 — аргиллиты; 5 — известняки; 6 — газоконденсатная залежь; 7 — абсолютная отметка по данным глубокого бурения

Литература

1. Аксенов А.А., Гончаренко Б.Д., Калинко М.К. и др. Нефтегазоносность подсолевых отложений. – М.: Недра, 1985. – 205 с.

2. Александров Б.Л. Аномально высокие пластовые давления в нефтегазоносных бассейнах.- М.: Недра, 1987. – 216 с.

3. Багдасарова М.В. Современная геодинамика нефтегазоносных территорий – отражение процессов глубинной дегазации Земли//Дегазация Земли: Геодинамика, геофлюиды, нефть и газ. Материалы международной конференции памяти акад. П.Н. Кропоткина.2002. С. 289-291.

4. Багдасарова М.В. Особенности флюидных систем зон нефтегазонакопления и геодинамические типы месторождений нефти и газа.//Геология нефти и газа. – 2001. №3. – С. 50-56.

5. Бегун Д.Г., Бобух В.А., Васильев В.Г. и др. Нефтегазоносность и основные направления поисково-разведочных работ на нефть и газ в Волго-Донском регионе. – М.: Недра, 1966. – 221 с.

6. Бродский А.Я., Захарчук В.А., Токман А.К. Тектоно-седиментационные особенности продуктивного резервуара АГКМ// Разведка и освоение нефтяных и газоконденсатных месторождений. Научные труды Астрахань НИПИГАЗ. Вып. 5. Астрахань: ИПЦ «Факел» ООО «Астраханьгазпром», 2004. С. 16-19.

7. Воронин Н.И. Палеотектонические критерии прогноза и поиска залежей нефти и газа. – М.: ЗАО «Геоинформмарк», 1999. – 288 с.

8. Грушевой В. Г., Локтюшина В. Ф. , Юсупова Ф.К. Условия формирования водоупорных систем юго-западной части Прикаспийской впадины в связи процессами нефтегазонакопления. 1982. – 139 с.

9. Дальян И.Б., Булекбаев З.Е., Медведева А.М. и др. Прямые доказательства вертикальной миграции нефти на востоке Прикаспия // Геология нефти и газа. 1994. №12. С. 40-43.

10. Добрынин В.М., Кузнецов О.Л. Термоупругие процессы в породах осадочных бассейнов. — М.: ВНИИгеосистем, 1993. – 167 с.

11. Дурмишьян А.Г. О проблеме аномально высоких пластовых давлений (АВПД) и ее роли в поисках нефти и газа // Тр. ВНИГРИ. 1997. Вып. 397. С. 55-69.

12. Дюнин В.И. Гидрогеодинамика глубоких горизонтов нефтегазоносных бассейнов. — М.: Научный мир, 2000. – 472 с.

13. Зарицкий А.П., Зиненко И.И. Взаимосвязь гидрогеологической зональности с газоносностью Днепрово-Донецкой впадины.//Новые материалы по водонапорным системам крупных газовых и газоконденсатных месторождений. Сб. науч. тр. ВНИИГАЗ. Под ред. В.Н. Корценштейна.1991 г. С. 69-79.

14. Захарова В.В. Геомикробиологический фактор в мониторинговых исследованиях недр АГКМ// Разведка и освоение нефтяных и газоконденсатных месторождений. Научные труды Астрахань НИПИГАЗ. Вып. 5. Астрахань: ИПЦ «Факел» ООО «Астраханьгазпром», 2004. С. 228-229.

15. Иванов Ю.А., Кирюхин Л.Г. Геология и нефтегазоносность подсолевых отложений Прикаспийской впадины. – М.: Недра, 1977. – 145 с.

16. Ильченко В.П. Нефтегазовая гидрогеология подсолевых отложений Прикаспийской впадины. – М.: Недра, 1998.

17. Ильченко В.П., Стадник Е.В. Газогидрогеохимические поля в подсолевых отложениях юго-западной части Прикаспийской впадины//Геология нефти и газа. 1992. №2.

18. Казаева С.В., Григоров В.А. Распределение эффективных газонасыщенных емкостей продуктивных отложений залежи АГКМ//Проблемы освоения АГКМ. Научные труды АстраханьНИПИГАЗ. Астрахань: ИПЦ «Факел» ООО «Астрахань газпром», 1999. С. 50-53.

19. Карцев А.А., Вагин С.Б., Матусевич В.М. Гидрогеология нефтегазоносных бассейнов: Учебник для вузов. – М.: Недра, 1986. – 224 с.

20. Карцев А.А. Гидрогеологические условия проявления сверхгидростатических давлений в нефтегазоносных районах // Геология нефти и газа. 1980. №4. С. 40-43.

21. Котровский В.В. Геотермические условия образования и размещения залежей углеводородов в осадочном чехле Прикаспийской впадины. – Ниж.-Волж. НИИ гелогии и геофизики. – Саратов: Изд-во Саратовского университета. –1986. – 153 с.

22. Лапшин В.И., Саутин А.З., Круглов Ю.И., Ильин А.Ф., Масленников А.И. Особенности газотермодинамических и геохимических характеристик Астраханского газоконденсатного месторождения//Теория и практика добычи, транспорта и переработки газоконденсата. Вып. 1. 1999. С. 109-112.

23. Лапшин В.И., Шугаев А.П., Елфимов В.В., Алексеева И.В., Басенко В.В., Масленников А.И. Особенности определения пластовых давлений в процессе разработки АГКМ//Проблемы освоения АГКМ. Научные труды АстраханьНИПИГАЗ. Астрахань: ИПЦ «Факел» ООО «Астрахань газпром», 1999. С. 94-97.

24. Маврычев Г.В., Постнов А.В., Рожков В.Н., Смирнов С.С. Новые данные о геодинамике Астраханского ГКМ//Разведка и освоение нефтяных и газоконденсатных месторождений. Научные труды Астрахань НИПИГАЗ. Астрахань: ИПЦ «Факел» ООО «Астраханьгазпром», 2001. С. 300-302.

25. Попов С.Г., Белоконь Т.В. Модели формирования зон АВПД и нефтегазоносности на больших глубинах//Дегазация Земли: Геодинамика, геофлюиды, нефть и газ. Материалы международной конференции памяти акад. П.Н. Кропоткина.2002. С. 411-415.

26. Постнов А.В., Рамеева Д.Р., Рожков В.Н. Эманационная съемка при решении эколого-геодинамических задач// Разведка и освоение нефтяных и газоконденсатных месторождений. Научные труды Астрахань НИПИГАЗ. Астрахань: ИПЦ «Факел» ООО «Астраханьгазпром», 2001. С. 306-308.

27. Постнов А.В., Рожков В.Н., Рамеева Д.Р. Статические поля главных сжимающих напряжений в горном массиве АГКМ// Разведка и освоение нефтяных и газоконденсатных месторождений. Научные труды Астрахань НИПИГАЗ. Астрахань: ИПЦ «Факел» ООО «Астраханьгазпром», 2001. С. 303-305.

28. Постнов А.В., Рамеева Д.Р., Ширягин О.А. Методы выявления зон повышенной тектонической трещиноватости и флюидопроницаемости в процессе мониторинговых исследований на АГКМ// Разведка и освоение нефтяных и газоконденсатных месторождений. Научные труды Астрахань НИПИГАЗ. Вып. 5. Астрахань: ИПЦ «Факел» ООО «Астраханьгазпром», 2004. С. 39-43.

29. Постнов А.В., Рожков, Ширягин О.А. Атмогеохимические исследования флюидодинамических процессов на сероводородсодержащих месторождениях// Южно-Российский вестник геологии, географии и глобальной энергии. Том 1. Астрахань, 2004. С. 270-274. №3(9) (спецвыпуск)

30. Постнов А.В., Рожков В.Н., Ширягин О.А. Некоторые особенности выявления тектонических нарушений при создании геодинамической модели АГКМ//Геология, добыча, переработка и экология нефтяных и газовых месторождений. Научные труды Астрахань НИПИГАЗ. Астрахань: ИПЦ «Факел» ООО «Астраханьгазпром», 2001. С. 37-39.

31. Постнов А.В., Рожков В.Н., Цих Г.А. Флюидодинамический аспект геодинамики левобережной части АГКМ//Проблемы освоения АГКМ. Научные труды АстраханьНИПИГАЗ. Астрахань: ИПЦ «Факел» ООО «Астрахань газпром», 1999. С. 195-198.

32. Севастьянов О.М. Гидрохимические коррелятивы пластовых подошвенных вод Астраханского ГКМ//Гидрогеологические особенности газовых и газоконденсатных месторождений в связи с условиями их активного обводнения. Сб. научных тр. ВНИИГАЗ. М., 1989. С. 54-58.

33. Серебряков А.О. Термодинамические закономерности формирования тепломассопереноса в литосфере и влияние динамики геотемпературных полей на генерационный потенциал массивов пород.//Южно-Российский вестник геологии, географии и глобальной энергии. Том 1. Астрахань, 2004. С. 282-290. №3(9) (спецвыпуск)

34. Сизых В.И., Семенов Р.М., Павленов В.А. Глобальные закономерности нефтегазонакопления//Дегазация Земли: Геодинамика, геофлюиды, нефть и газ. Материалы международной конференции памяти акад. П.Н. Кропоткина.2002. С. 426-428.

35. Стадник Е.В. Геотермическая характеристика соленосных отложений Нижнего Поволжья. – М.: Недра, 1986.

36. Сухарев Г.М. Гидрогеология нефтяных и газовых месторождений.- М.: Недра, 1979. – 349 с.

37. Токман А.К., Масленников А.И., Рожков В.Н., Захарчук В.А., Казаева С.В. Прогнозная оценка удельной продуктивности скважин АГКМ// Разведка и освоение нефтяных и газоконденсатных месторождений. Научные труды Астрахань НИПИГАЗ. Вып. 5. Астрахань: ИПЦ «Факел» ООО «Астраханьгазпром», 2004. С. 28-31.

38. Федорова Т.А., Бочко Р.А. Водно-растворимые соли баженовской свиты как критерий выделения зон коллекторов // Геология нефти и газа. 1991. №2. С. 23-26.

39. Шахнова Р.К. Закономерности формирования и распределения подземного стока Прикаспийского района//Методы гидрогеологических и инженерно-геологических исследований. Труды ВСЕГИНГЕО.Вып. 132. М., 1979. С. 36-45.

40. Шумлянский В.А. Гидрогеологическая инверсия, нефтенакопление и рудообразование//Дегазация Земли: Геодинамика, геофлюиды, нефть и газ. Материалы международной конференции памяти акад. П.Н. Кропоткина.2002. С. 276-278.

41. Воронин Н.И., Федоров Д.Л. Геология и нефтегазоносность юго-западной части Прикаспийской синеклизы. – Саратов: Изд-во СГУ, 1976.

42. 2. Воронин Н.И. История развития земной коры на примере юго-востока Восточно-Европейской и севере Скифско-Туранской платформ. – Астрахань: Изд-во АГПИ, 1994.

43. 3. Воронин Н.И. Палеотектонические критерии прогноза и поиска залежей нефти и газа (на примере Прикаспийской впадины и прилегающих районов Скифско-Туранской платформы). – М.: ЗАО «Геоинформмарк», 1999.

44. 4. Курмангалиев Р.М. Вода в биосферных процессах. – Уральск: Западно-Казахстанский государственный университет, 2001.

45. 5. Максимов С.П. и др. Геология нефти и газа Восточно-Европейской платформы. – М.: Недра, 1990.

46. 6. Теоретические основы и методы поисков и разведки скоплений нефти и газа. – М.: Высшая школа, 1987.

Источник