Месторождения подземных вод на площади артезианских бассейнов горно-складчатых областей

Станок для бурения БУР-50:

Месторождения подземных вод на площади артезианских бассейнов горно-складчатых областей

В горно-складчатых областях нашей страны часто встречаются промышленные месторождения напорных вод второго типа, приуроченные к малым артезианским бассейнам.

Интенсивная складчатость, проявление тектонического нарушения глубокого заложения с большой амплитудой, вертикального смещения, значительная расчлененность горных сооружений все это обусловливает образование в горных районах своеобразных, как бы обособленных, артезианских бассейнов. Исключение представляют некоторые крупные межгорные котловины (типа Ферганской), на площади которых может формироваться система мелких артезианских бассейнов.

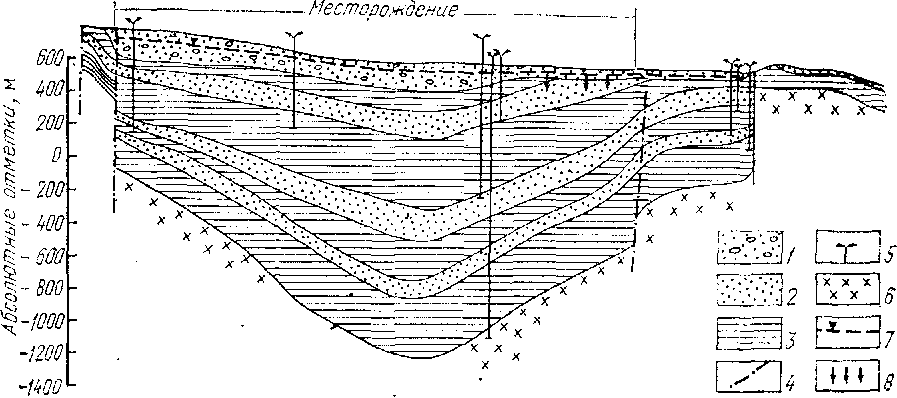

Обычно площадь артезианского бассейна горно-складчатого типа измеряется несколькими тысячами, реже несколькими десятками тысяч квадратных километров, что намного меньше, чем площадь артезианского бассейна платформенного типа. Более мелкие артезиаяские бассейны, площадь распространения которых может измеряться несколькими десятками или первыми сотнями квадратных километров, обычно содержат незначительные естественные ресурсы и запасы напорных вод и отличаются ограниченными эксплуатационными возможностями. — По условиям формирования эксплуатационных запасов подземных вод выделяются два подтипа таких месторождений (см. табл. 4). Месторождения первого подтипа распространены в древних речных долинах в очень мелких синклиналеподобных складках, изолированных водонепроницаемыми глинами от окружающих водоносных структур (рис. 17)’. Вследствие специфических условий питания они отличаются весьма ограниченными эксплуатационными возможностями и поэтому не играют существенной роли в решении проблем водоснабжения крупных объектов.

Рис. 17. Гидрогеологический разрез замкнутого артезианского бассейна (по В. А. Курдкжову).

1,2 — водоносные горизонты (/ — глинистые пески с галькой н щебнем, 2 — пески с галькой); 3 — водонепроницаемые глииы; 4 — водоносный комплекс вулканогенных девонских отложений; 5 — скважина; 6—пьезометрический уровень *

Наиболее широко в горно-складчатых районах распространены месторождения второго подтипа, среди которых по геолого-структурным условиям можно выделить несколько разновидностей артезианских бассейнов.

1. Артезианские бассейны, приуроченные к мелким синклинальным складкам второго и третьего порядков. К ним могут быть отнесены многочисленные артезианские бассейны, распространенные непосредственно внутри горных сооружений, в Средней Азии, Казахстане и других районах СССР. Например, на площади Крымско-Кавказской складчатой области известны несколько артезианских бассейнов такого типа — Новороссийский, Геленджикский, Туапсинский, Сочинский и др. На их площади продуктивные водоносные горизонты приурочены к коренным породам мезозойского и кайнозойского возраста.

Такие месторождения распространены и в Саяно-Алтайской складчатой области. Здесь существует несколько артезианских бассейнов, приуроченных к синклинальным складкам второго и третьего порядков, например Подобасско-Тутуяский бассейн, на площади которого продуктивные водоносные горизонты встречены в юрских песчаниках и K0H^0Mepafax. На базе разведанных запасов подземных вод этого бассейна организовано водоснабжение г. Новокузнецка. Здесь находится и группа Минусинских артезианских бассейнов (Южно-Минусинский, Назаровский, Рыбинский), в разрезе которых напорные водоносные горизонты приурочены к слабосцементированным песчаникам юрского и мелового возрастов.

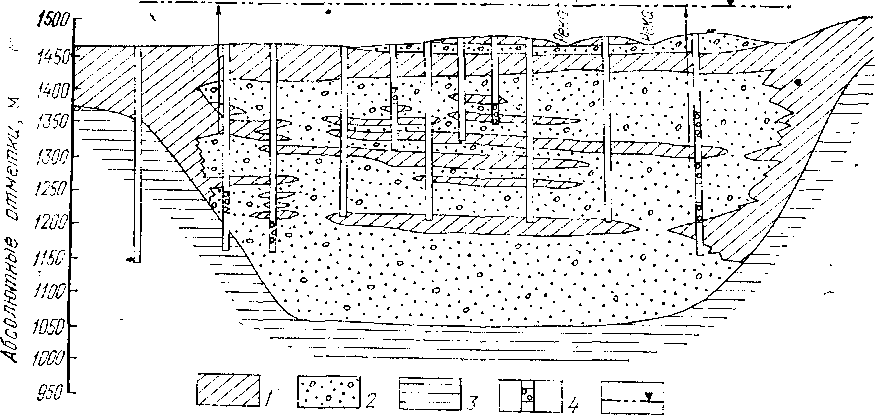

Вмещать продуктивные горизонты могут породы самого различного литологического состава (пески, песчаники, конгломераты, известняки). В гидрогеологическом отношении эти месторождения можно отнести к объектам со сложными условиями, когда с поверхности в покровных песчано-галечниковых образованиях могут быть распространены грунтовые воды современных аллювиальных отложений, а на глубине по разрезу синклинальной складки формируются один или два напорных водоносных горизонта (рис. 18). При таких гидрогеологических условиях создаются благоприятные предпосылки для выявления высокопроизводительного водозабора, с учетом формирования на нем привлекаемых эксплуатационных ресурсов путем дренирования грунтовых вод аллювиальных отложений и, в некоторых случаях, поверхностных вод.

В Казахстане существуют также внутрискладчатые водовмещаюЩие структуры, в которых формируются Карагандинский и Сокурские артезианские бассейны (водовмещающими породами здесь являются песчаники юрского возраста), система Чу-Сары- суйских артезианских бассейнов (водовмещающими являются пески верхнего мела) и т. д. Балансовая структура эксплуатационных запасов подземных вод для этого типа месторождений отражается уравнением (6.1).

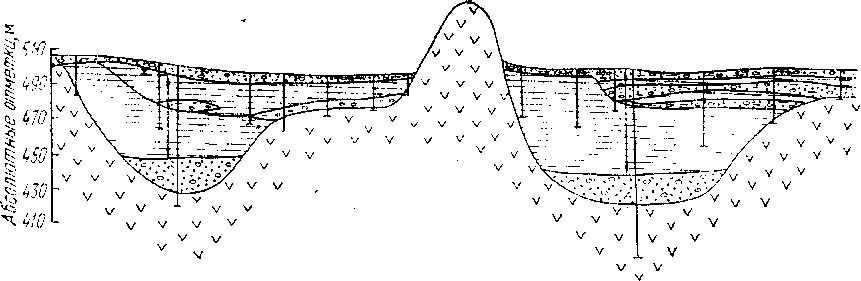

Вторая разновидность артезианских бассейнов горно-складчатых областей формируется в межгорных котловинах, выполненных обычно сравнительно мощными рыхлыми песчано-галеч- никовыми образованиями, перекрытыми с поверхности покровными суглинками или глинами (рис. 19). В таких геолого- структурных условиях в толще песчано-галечниковых образований формируется один довольно мощный напорный водоносный горизонт.

Рис. 18. Гидрогеологический разрез Зайсанского артезианского бассейна. 1 — гравийные отложения, содержащие грунтовые воды; 2 — пески, содержащие напорный водоносный горизонт; 3 — водонепроницаемые глины; 4 — тектонические нарушения; 5 — фонтанирующие поисковые скважины; 6 — водонепроницаемые породы;’ 7 —уровець грунтовых вод; 8— питание

Как видно из разреза, в строении артезианских бассейнов межгорных котловин принимают участие рыхлообломоч- ные образования, представленные ебычно породами, обладающими высокими коллекторскими свойствами — песками, гравием, галечниками мощностью от 50 до 500 м и более. На площади некоторых бассейнов наряду с рыхлыми породами водоносны и коренные, интенсивно трещиноватые породы (например, базальты в Араратском артезианском бассейне).

Почти со всех сторон межгорные котловины окружены горами, нередко превышающими депрессию на несколько сотен и более метров. Такая природная обстановка весьма благоприятна для питания подземных вод в результате: 1) инфильтрации поверхностных вод, стекающих с горных сооружений; 2) инфильтрации атмосферных осадкс, выпадающих непосредственно на площади межгорной котловины; 3) скрытого дренирования трещинных и трещинно-жильных вод со стороны окружающих гор и основания котловины (подземный сток). Эксплуатационные запасы подземных вод на водозаборном участке могут формироваться за счет естественных ресурсов, упругих запасов продуктивного горизонта, а также привлечения ресурсов грунтовых вод и инфильтрации поверхностных вод.

Рис. 19. Гидрогеологический разрез артезианского котловины.

1 — суглинки; 2 — валуино-галечниковые отложения; 3 — глины; тром; S — пьезометрический уровень напорных вод; в — напор бассейна межгорной 4 — скважина с фильтром

Артезианские бассейны межгорных впадин распространены в республиках Средней Азии, в Армении, Грузии, Казахстане и в других районах СССР. В республиках Средней Азии наиболее крупной является группа Ферганских артезианских бассейнов, где в мощной толще песчано-галечниковых образований (более 350 м) формируются значительные естественные ресурсы и запасы подземных вод. В Киргизии наиболее крупным является Чуйский артезианский бассейн.

В Армении в пределах крупной депрессии расположен Араратский артезианский бассейн, имеющий значительную область питания в окружающей высокогорной части. В разрезе этого бассейна присутствуют два напорных водоносных горизонта:

1) в трещиноватых базальтах, слагающих основание котловины;

2) в залегающих- выше озерно-аллювиальных песчано-галечниковых отложениях. На площади этого бассейна формируются довольно значительные естественные ресурсы и запасы подземных вод: только на участках естественной разгрузки подземных вод суммарный расход родникового стока составляет примерно 2 млн. м3/сут. В Грузии весьма представительным в этом отношении является Алазанский артезианский бассейн, в Казахстане— ВерхнетИлийский, Зайсанский и др.

Источник

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Межгорный артезианский бассейн

Межгорные артезианские бассейны , как правило, тесно связаны с предгорными, являясь их продолжением. Подразделение на межгорные и предгорные бассейны условно и эти группы месторождений подземных вод часто изучаются и используются одновременно. Сложены они гравийно-га-лечниковыми отложениями, разделенными не выдержанными в плане и разрезе суглинистыми отложениями, содержащими гравий и гальку и являющимися относительным водоупором. Поэтому все водоносные прослои, как правило, представляют собой единый водоносный комплекс. В отдельных случаях ( например, Араратская долина) гравийно-галечни-ковые отложения подстилаются высокопроницаемыми коренными ( лавовыми) отложениями, содержащими мощные водоносные горизонты, гидравлически взаимосвязанные с вышележащим гравийно-галечниковым водоносным комплексом. Благодаря значительным превышениям областей питания над областями разгрузки большинство скважин в таких бассейнах в естественных условиях дают самоизлив. Величины напоров падают от гор к долине и растут с глубиной. Питание бассейнов происходит на предгорных шлейфах за счет потерь речного стока, боковых притоков, а также за счет подтока подземных вод коренных отложений и потерь из оросительных каналов. [1]

В межгорных артезианских бассейнах наблюдается постепенное увеличение минерализации и изменение химического состава от периферии к центру. В некоторых бассейнах ( Оловский, Верхне-Аргунский, Торейский, Боргойский) минерализация достигает 1 — 3 г / л и более с образованием в пониженных частях бессточных впадин соленых озер. [2]

В межгорных артезианских бассейнах байкальского типа до глубины 2000 — 2500 м ( и возможно более) воды гидрокарбонатные кальциевые и натриевые с минерализацией 0 1 — 1 г / л, ниже минерализация достигает 3 г / л и воды становятся хлорщщыми, гидрокарбонатно-хло-ридными натриевыми. [3]

Регион представляет собой межгорный артезианский бассейн ме-зокайнозойской впадины , характеризующийся широким распространением многолетней мерзлоты. К склонам южной экспозиции приурочены талики, в пределах которых воды имеют свободную поверхность. Они разгружаются у подножий склонов родниками с дебитами до 10 л / с и пластовыми выходами протяженностью до 80 м, вызывая заболачивание присклоновых частей долин. В летний период в речных долинах в слое сезонного протаи-вания формируются надмерзлотные воды, которые благодаря неглубокому залеганию вызывают заболачивание пойм и низких террас с образованием на них марей. Зимой эти воды полностью перемерзают. Благодаря низкой минерализации они обладают сильной выщелачивающей агрессивностью, в меньшей степени углекислотной. [4]

Регион представляет собой межгорный артезианский бассейн наложенной кайнозойской впадины , в строении чехла которого можно выделить два этажа. Верхний плиоцен — четвертичный этаж содержат грунтовые и слабонапорные воды пластово-порового типа. [5]

К кайнозойским депрессиям приурочены межгорные артезианские бассейны , наиболее крупными из которых являются Поронайский и Сусуяайский. Грунтовые воды этих бассейнов образуют горизонт мощностью до 200 м, заключенный в гравийно-галечниковых я. Горизонт обычно имеет глинистую кровлю мощностью до 6 м, на которой залегают обводненные торфяники. Уровень вод свободный или слабонапорный. На междуречьях она уменьшается от 20 — 40 м в прйбортовых частях до 3 — 5 м в центральных. Коэффициенты фильтрации галечников и крупнозернистых песков колеблются от 3 до 50 м / сут, в отдельных речных долинах — до 100 м / сут и более. Несколько худшей водопроницаемостью обладают мелко — и среднезернистые пески 0 4 — 10 м / сут к супеси менее 0 5 м / сут. Преобладают дебиты скважин 3 — 25 л / с и удельные дебиты 1 — 10 л / с. Воды пресные с минерализацией до 0 5 г / л, гидрокарбонатные со смешанным катионным составом, обладают выщелачивающей агрессивностью. [6]

Наложенные кайнозойские впадины представляют собой межгорные артезианские бассейны . [7]

К последним отнесены воды как межгорных артезианских бассейнов , так и воды предгорных прогибов. [8]

Сихотэ-Алиньская гидрогеологическая складчатая зона; 51 — Сахалинская гидрогеологическая складчатая зона; 52 — Верхоянский гидрогеологический массив; 53 — Яно-Индигирский межгорный артезианский бассейн ; 54 — Индигиро-Колымский ( Приморский) платформенный артезианский бассейн; 55 — Колымский межгорный артезианский бассейн; 56 — Полоусненско-Омолонская гидрогеологическая складчатая зона с системой межгорных артезианских и криогенных бассейнов; 57 — Ангойско-Чукотская гидрогеологическая складчатая зона; 58 — Охотско-Чукотская вулканогенная гидрогеологическая складчатая зона; 59 — Корякская гидрогеологическая складчатая зона; 60 — Камчатско-Курильская гидрогеологическая складчатая зона с системой межгорных артезианских бассейнов. [9]

Сихотэ-Алиньская гидрогеологическая складчатая зона; 51 — Сахалинская гидрогеологическая складчатая зона; 52 — Верхоянский гидрогеологический массив; 53 — Яно-Индигирский межгорный артезианский бассейн; 54 — Индигиро-Колымский ( Приморский) платформенный артезианский бассейн; 55 — Колымский межгорный артезианский бассейн ; 56 — Полоусненско-Омолонская гидрогеологическая складчатая зона с системой межгорных артезианских и криогенных бассейнов; 57 — Ангойско-Чукотская гидрогеологическая складчатая зона; 58 — Охотско-Чукотская вулканогенная гидрогеологическая складчатая зона; 59 — Корякская гидрогеологическая складчатая зона; 60 — Камчатско-Курильская гидрогеологическая складчатая зона с системой межгорных артезианских бассейнов. [10]

Сихотэ-Алиньская гидрогеологическая складчатая зона; 51 — Сахалинская гидрогеологическая складчатая зона; 52 — Верхоянский гидрогеологический массив; 53 — Яно-Индигирский межгорный артезианский бассейн; 54 — Индигиро-Колымский ( Приморский) платформенный артезианский бассейн; 55 — Колымский межгорный артезианский бассейн; 56 — Полоусненско-Омолонская гидрогеологическая складчатая зона с системой межгорных артезианских и криогенных бассейнов; 57 — Ангойско-Чукотская гидрогеологическая складчатая зона; 58 — Охотско-Чукотская вулканогенная гидрогеологическая складчатая зона; 59 — Корякская гидрогеологическая складчатая зона; 60 — Камчатско-Курильская гидрогеологическая складчатая зона с системой межгорных артезианских бассейнов . [11]

В целом Забайкалье характеризуется повсеместным развитием пресных слабоминерализованных вод, содержащихся в довольно хорошо промытых зонах трещиноватости древних докембрийских, палеозойских и мезозойских кристаллических пород горных массивов и в водоносных комплексах четвертичных и мезокайнозойских отложений межгорных впадин. Во впадинах ( межгорных артезианских бассейнах ) и речных долинах обводненные породы образуют выдержанные водоносные горизонты и комплексы, содержащие порово-пластавые и тре-щинно-пластовые воды. Водоупорные породы значительной мощности и протяженности, за исключением многолетнемерзлых, встречаются редко. [12]

Источник