Состояние водохранилищ, прудов, подземных вод Ростовской области

На территории Ростовской области имеется 173 водохранилища емкостью от 1 до 10 млн. м 3 , 14 водохранилищ емкостью более 10 млн. м 3 общей суммарной емкостью около 27 км 3 и 1227 прудов различного назначения (объемом 3 ).

Наиболее крупными из водохранилищ объемом более 10 млн. м 3 являются Цимлянское, Веселовское и Пролетарское (табл. 2.4).

Таблица 2.4 – Технические параметры водохранилищ объемом более 10 млн. м 3

Полезный объем млн. м 3

Цимлянское водохранилище — самое крупное в области и контролирует 70 % стока всего бассейна. Его полный объём — 23,9 км 3 , полезный — 11,5 км 3 , площадь — 2700 км 2 . Длина водохранилища 186 км, средняя ширина 15 км, площадь водного зеркала (при НПУ 36 м) составляет 2702 км 2 . Оно регулирует сток р. Дон и обеспечивает нормированные судоходные глубины на участке его нижнего течения. Водохранилище является источником водоснабжения населения и источником питания оросительных систем через Донской МК. Полный объём зарегулированного стока составляет 12,7 км 3 .

Среднемноголетние непродуктивные потери с акватории Цимлянского водохранилища составляют 2,15 км 3 . Вода его по химическому составу относится к гидрокарбонатному классу с колебаниями минерализации от 160 до 620 г/л.

Река Западный Маныч в настоящее время превращена в систему водохранилищ: Усть-Манычское, Веселовское и Пролетарское. Миусское водохранилище емкостью 107 млн. м 3 и на р. Джурак-Сал емкостью 65 млн.м 3 , имеют комплексное назначение.

Весёловское водохранилище создано на Западном Маныче и имеет площадь 250 км 2 . Для водохранилища характерна повышенная хлоридно-сульфатная минерализация воды. В 1940 г. она доходила до 20,8 г/л, однако, после переброски кубанской воды минерализация снизилась до 2 г/л.

Пролетарское водохранилище протянулось на 430 км и делится на 3 части, одна из которых представляет собой солёный водоём Маныч-Гудило с минерализацией до 30 г/л. Химический состав изменяется от гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевого и сульфатно-натриевого на западе до хлоридно-натриевого на востоке.

В области насчитывается 450 озёр общей площадью 93,7 км 2 . По положению, генезису и накоплению вещества они делятся на пойменные, водораздельные и реликтовые.

Пойменные озёра непосредственно связаны с реками. Основным источником питания озёр, связанных с реками, являются поверхностный сток и речные воды, поступающие в период половодья. Все озёра характеризуются высоким содержанием органических веществ, фосфатов, нитритов и нитратов. Максимальные концентрации азота и фосфора отмечаются зимой. Солевой состав в основном карбонатный и сульфатный. Водораздельно-западинные (степные) озёра имеют суффозиозное происхождение. Происхождение реликтовых (манычских) озёр обусловлено сменой морского и речного режимов во время хвалынской трансгрессии. Все они приурочены к Манычской впадине. Все эти озёра солёные с минерализацией 5-7 г/л.

Всего в области насчитывается 2680 прудов общей площадью 146 км 2 , объёмом 0,46 км 2 . Кроме того, на территории области имеется в наличии 303 пруда емкостью от 0,5 млн.м 3 до 1 млн.м 3 . Общий объем прудов, емкостью более 100 тыс.м 3 , составляет 27979,4 млн.м 3 . При их полном наполнении используется 3 % поверхностного стока. В среднем на 100 км 2 приходится 1,3 пруда. Наибольшее количество прудов находится на севере и северо-западе области, на 100 км 2 располагается 3-4 пруда. Степень зарегулированности местного стока меняется от 6-10 до 40-70%. Водами прудов на местном стоке орошается около 40 тыс. га. Пруды приурочены к балкам и несут важную противоэрозионную функцию, а также служат для водоснабжения животноводческих ферм.

Подземные водные ресурсы по разведанным запасам составляют 810,6 тыс. м 3 /сутки. Подземные воды залегают в различных стратиграфических комплексах от палеозойского до четвертичного возраста и характеризуются значительным разнообразием. Наибольшее количество водоносных горизонтов характерно для кайнозойских комплексов – до 17, верхнемеловой имеет лишь 2 горизонта, а палеозойские – только 1.

По геоструктурным и гидрогеологическим условиям в пределах области выделяются следующие гидрогеологические районы: I – Сурско-Хопёрский, II – Донецко-Донской, III – Азово-Кубанский, IV – Ергенинский артезианский бассейны и V – Донецкий бассейн трещинных и трещинно-пластовых вод. Забор подземных вод осуществляется преимущественно одиночными скважинами. В области работает около 6,6 тыс. скважин с общей производительностью около 160 тыс. м 3 в сутки, при этом добывается около 20% общего объёма утверждённых запасов. Потенциальные (прогнозные) ресурсы области составляют 2565,9 тыс. м 3 /сут. (с минерализацией до 1,5 г/л); эксплуатационные запасы — 858,2 тыс. м 3 /сут.

Основные запасы подземных вод сосредоточены в четырёх артезианских бассейнах: Сурско-Хопёрском, Донецко-Донском, Азово-Кубанском и Ергенинском.

Сурско-Хоперский артезианский бассейн своей юго-западной частью захватывает северную часть области. Выделяются два водоносных этажа: верхний и нижний. Минерализация вод верхнего этажа до 1 г/л, в их ионном составе преобладают гидрокарбонаты, сульфаты и кальций. В нижнем этаже развиты солоноватые и соленые воды с минерализацией до 35 г/л, преимущественно хлоридного натриевого и натриево-кальциевого состава с лечебными концентрациями брома. Растворенный и воде газ в основном азотный. Воды холодные, лишь в нижней части девонских отложений возможно появление слаботермальных вод 20-35°С. Прогнозные запасы составляют 255 тыс.куб. метров в сутки.

Доно-Донецкий артезианский бассейн почти полностью располагается в северной части области, которая представляет собой Доно-Донецкую наклонную равнину. В разрезе бассейна выделяются два водоносных этажа. К верхнему этажу приурочены преимущественно слабоминерализованные воды до 1-3 г/л различного состава от гидрокарбонатного кальциевого до хлоридно-сульфатного и реже хлоридного натриевого. Для вод нижнего этажа характерна высокая минерализация до 250 г/л и преимущественно хлоридный натриевый состав. Эти воды насыщены метаном и содержат бром, а иногда и йод в лечебных и промышленных концентрациях. Воды бассейна изменяются от холодных до слабоперегретых более 100° С. Температура повышается как вниз по разрезу, так и с удалением от области питания. Разведанные запасы составляют 460 тыс. куб. метров в сутки. Добыча подземных вод в бассейне в настоящее время не превышает 95 тыс. куб. метров в сутки.

Азово-Кубанский артезианский бассейн своим северным крылом захватывает юго-западную часть области. Орографически его территория приурочена к Северо-Приазовской равнине, Азово-Кубанской, Нижне-Донской и Манычской низменностям.

В разрезе бассейна выделяются два водоносных этажа. Воды верхнего этажа характеризуются большим разнообразием состава при относительно невысокой общей минерализации до 5-6 г/л, а воды нижнего этажа имеют однообразный хлоридный натриевый состав и минерализацию до 100 г/л и более. Воды с минерализацией более 10-15 г/л содержат в повышенных концентрациях бром, реже йод.

Газовый состав вод – метановый. Температура в наиболее погруженной части бассейна на южной окраине области достигает 100°С и более, а в приподнятой (районы Ростова и Зернограда) не превышает 50° С. Для близких от поверхности водоносных горизонтов четвертичных отложений характерны воды континентального засоления с пестрыми минерализацией (до 35-65 г/л) и химическим составом. Прогнозные запасы воды составляют около 950, а добывается около 350 тыс. куб. метров в сутки. Качество воды – удовлетворительное.

Ергенинский артезианский бассейн большей своей частью занимает юго-восток области и приурочен к Ергенинской возвышенности. Его подземные воды образуют один этаж с хорошо выраженными местными областями питания и разгрузки. Минерализация вод – 0,2-10 г/л и более, с увеличением к депрессии центральных Ергеней. Состав вод изменяется от гидрокарбонатных кальциевых до хлоридных натриевых. Воды холодные. Прогнозные запасы воды около 300 тыс.куб.метров в сутки. Добывается 135 тыс.куб.метров в сутки.

Источник

Артезианские бассейны ростовской области

Оценка бальнеологического значения минеральных вод г. Аксая.

На протяжении ста лет водоснабжение г. Аксай базируется, в основном, на родниковой воде. Цель данной работы — оценить качество и значение минеральных вод города, их бальнеологическое значение.

Подземные воды Ростовской области залегают в различных стратиграфических комплексах от палеозойского до четвертичного возраста и характеризуются значительным разнообразием, которое обусловлено геоструктурными особенностями территории, геоморфологическими и климатологическими факторами. По геоструктурным и гидрогеологическим условиям выделяются следующие гидрогеологические районы: Сурско-Хоперский, Донецко-Донской, Азово-Кубанский, Ергенинский артезианский бассейны и Донецкий бассейн трещинных и трещинно-пластовых вод [1,2]. Город Аксай расположен в пределах открытой части Азово-Кубанского артезианского бассейна. Орографически бассейн приурочен к Северо-Приазовской равнине. Это район слаботермальных вод (20 0 -50 0 ). Участок приурочен к краевой части артезианского бассейна платформенного типа. Гидрогеологические условия сложные вследствие изменчивости мощности, строения и фильтрационных свойств водовмещающих пород. Выделяются водопроницаемые, но практически безводные понтические отложения нижнего плиоцена и водоносный комплекс сарматских отложений верхнего миоцена.

1. На территории водоносность понтических отложений имеет спорадический характер. Водовмещающие породы представлены известняками-ракушечниками с прослоями песков. Они практически полностью дренированы эрозионной сетью.

2. Водовмещающие породы представлены белыми трещиноватыми известняками мощностью 5,4 м. Статический уровень устанавливается на глубине 60,6 м, горизонт безнапорный. По химическому составу вода сульфатная натриево-кальциевая с сухим остатком 1,9 г/дм 3 . Вода используется как техническая, а также идет в розлив как лечебно-столовая, типа Луганская, класс XXI по ГОСТ 13272-88.

Водоснабжение г. Аксая основано на использовании поверхностных вод (р.Дон) и родникового стока (родники «Александровские ключи», «Гремучий» и «Нарзан»), их эксплуатация осуществляется с 1865г.

Источник «Нарзан», состоящий из родников «Верхний Нарзан» и «Нижний Нарзан», расположен на юго-восточной окраине г. Аксая. Его дебит до 75 м 3 /час. На территории источника находится лаборатория по контролю за качеством подземных вод.

Ранее вода источника «Гремучий» самотеком поступала в резервуар родника «Нарзан», но в настоящее время центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора не дает разрешения на использование воды. Дебит до 75 м 3 /час.

«Александровские ключи» состоят из четырех каптированных источников — Мержановский, Лекаревский, Роговский и Мешковская галерея, расположенных вдоль основания правобережного склона р. Дон на западной окраине г. Аксай. Дебит Мержановского источника 50м 3 /час. В результате происшедшего в 1988г. оползня водопровод был разрушен и вода по балке изливается в р. Дон. Дебит источника Лекаревский — 12,3 м 3 /час, Роговский — 4м 3 /час. Минерализация воды 2г/дм 3 . Вода поступает в общий резервуар. Продолжительность Мешковской галереи, производящей сбор подземных вод, составляет около 5 м. Дебит галереи около 50м 3 /час, минерализация — 2г/дм 3 . Общая производительность «Александровских ключей» около 2-2,2 тыс. м 3 /сутки.

Гидрохимические условия участка довольно простые. Подземные воды, приуроченные к сарматскому водоносному комплексу, характеризуются как минеральная лечебно-столовая вода типа Луганская, класс XXI. Минерализация подземных вод одних и тех же источников остается стабильной на протяжении ряда лет и изменяется в пределах 1,6 -3,0г/дм 3 . Величина общей жесткости 14,2-19,7 ммоль/дм 3 . По концентрации водородных ионов воды нейтральные. Содержание основных компонентов в следующих пределах: хлориды 248-316 мг/дм 3 , сульфаты — 558-1383 мг/дм 3 , гидрокарбонаты 250-403 мг/дм 3 , кальций 158-248 мг/дм 3 , магний 75-89 мг/дм 3 , натрий + калий 254-528 мг/дм 3 . Содержание нитратов 5-23 мг/дм 3 , нитритов 0,003-0,4 мг/дм 3 ,аммония 0,006-2 мг/дм 3 , железо в воде не обнаружено. По температурному признаку — холодная (+8 0 ). По органолептическим свойствам она представляет собой жидкость с цветностью 2 0 , без посторонних включений, без запаха и осадка. Газовый состав — углекислый. Концентрация микрокомпонентов отвечает требованиям нормативных документов и не превышает норм, допустимых ГОСТ 13273-88. Содержание нитратов не превышает ПДК. Радиоактивностью вода не обладает. Вода относится к лечебно-столовым и рекомендуется для использования в питьевых целях соответственно медицинским показаниям.

Несмотря на превышение норм ГОСТа по значениям величин общей минерализации, жесткости, содержания сульфатов, эксплуатация родников для коммунально-бытового обслуживания осуществляется с 1865г. Подземный сарматский водоносный комплекс используются для розлива минеральной воды «Аксайская», химический состав сульфатный натриево- кальциево- магниевый. Минерализация воды 1,4 г/дм 3 . Эта вода, свойствами, присущими гипотоническим растворам, способствует быстрому выносу продуктов, вредных для организма, образующихся в обменных процессах. Известно благотворное влияние таких вод на физиологические процессы пищеварительных органов, противовоспалительное действие и стимуляцию других органов и систем. Показаниями к внутреннему применению: хронические заболевания и нарушения органов пищеварения (болезни желудка, язвенная болезнь, болезни тонкого и толстого кишечника, болезни поджелудочной железы, болезни печени и желчных путей, желчного пузыря, желчнокаменная болезнь), болезни почек и мочевыделяющих путей, некоторые болезни и нарушения обмена вещества (подагра, сахарный диабет, ожирение, оксалурия). При условии достаточного дебита скважин возможно использование минеральной воды в виде ванн, душей, малых бассейнов. При наружном применении главным лечебным фактором воды является температура (38 0 С), а солевой состав, щелочность и минерализация играют подчиненную роль. Показания к наружному применению: хронические болезни опорно-двигательного аппарата, некоторые нарушения и болезни обмена веществ (ожирение 1-2ст., подагра, сах. диабет), некоторые заболевания кожи (экзема, псориаз, дерматиты).

1. Липацкова Е.Н., Никаноров А.М. Подземные минеральные воды Ростовской области. Ростов н/Д, 1980. 110с.

2. Природа, население и хозяйство Ростовской области: Учебное пособие/ Т.А.Смагина, М.И.Кизицекий, В.С.Кутилин, В.М.Лиходед, Ю.Н.Меринов, А.А.Гайдаш. — Ростов н/Д, 1994.-304с.

Источник

Какую воду пьют жители юга России?

Статья из журнала «Природа» (№ 4, 2012 г., с. 39-43, © Четверикова А.В.)

Проблема обеспечения населения, промышленности и сельского хозяйства водой необходимого качества сегодня стоит очень остро. Особое внимание уделяется источникам пресной питьевой воды, а именно подземным водам. Как правило, они, в отличие от поверхностных, имеют более высокое качество и лучше защищены от загрязнения, а их характеристики менее подвержены многолетним и сезонным колебаниям. Именно поэтому подземные воды относят к приоритетным источникам чистой питьевой воды как в России, так и в мире. Казалось бы, для хозяйственно-питьевого водоснабжения целесообразно использовать только их. Но, к сожалению, все не так просто. Подземные источники требуемого масштаба часто находятся довольно далеко от потребителя, и воду приходится транспортировать на значительные расстояния [1]. Кроме того, и это главное, постоянно повышается антропогенная нагрузка на подземные воды, что ведет к ухудшению их качества. Развивается промышленность — растет загрязнение.

Качество подземных вод определяется физическими, химическими и санитарно-бактериологическими показателями (в России эти показатели регламентируются Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (СанПиН 2.1.4.1074-01)) [3].

Химические показатели характеризуют химический состав воды, который нормируется по предельно допустимой концентрации (ПДК). Под ПДК понимается . Очевидно, что если содержание отдельных химических веществ в воде не превышает ПДК, то такая вода считается чистой и ее можно пить. В качестве примера рассмотрим юг европейской территории России(удельное потребление подземных вод здесь составляет 122.92 л/сут на человека, в то время как поверхностных — значительно меньше, всего 94.40 л/сут [4].).

Для нашего (здесь и далее — от имени автора статьи Четвериковой А.В.)исследования были выбраны элементы, наиболее опасные с санитарно-эпидемиологической точки зрения, а также вещества, выявленные в подземных водах в наибольшем количестве, — аммиак, аммоний, мышьяк, общее железо, нефтепродукты и металлы второго и третьего классов опасности. Металлы второго класса опасности в подземных водах хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования на юге России представлены барием, свинцом, стронцием, кадмием, литием и алюминием [3], а металлы третьего класса — марганцем и никелем.

Согласно медико-экологическим данным, повышение концентраций всех перечисленных веществ в воде может приводить к различным по степени тяжести заболеваниям.

Мышьяк вызывает поражение нервной системы, кожи и органов зрения, а в совокупности с другими загрязняющими веществами увеличивает риск развития раковой патологии [5].

Постоянный прием внутрь воды с повышенным содержанием аммония приводит к хроническому ацидозу.

Железо вызывает раздражение кожи и слизистых, аллергические реакции, болезни крови. Нефтепродукты (из-за входящих в их состав низкомолекулярных алифатических, нафтеновых и особенно ароматических углеводородов) оказывают токсическое и в некоторой степени наркотическое воздействие на организм, поражая сердечно-сосудистую и нервную системы.

Барий относят к токсичным ультрамикроэлементам, однако сам этот элемент не считается мутагенным или канцерогенным. Токсичны его соединения (за исключением сульфата бария, применяемого в рентгенологии). Они негативно влияют на нервную, сердечно-сосудистую и кровеносную системы.

Свинец поражает органы кроветворения, почки, нервную систему, вызывает сердечно-сосудистые заболевания, авитаминозы С и В. Избыток свинца в организме женщины может приводить к бесплодию [6].

Стронций вызывает поражения костного аппарата (стронциевый рахит). Этот элемент с большой скоростью накапливается в организме ребенка до четырехлетнего возраста, в период активного формирования костной ткани. Обмен стронция изменяется при некоторых заболеваниях органов пищеварения и сердечно-сосудистой системы.

Кадмий относят к токсичным (иммунотоксичным) элементам. Многие его соединения ядовиты. Высокая концентрация кадмия в воде ведет к онкологическим и сердечно-сосудистым заболеваниям, к поражениям костного аппарата (болезнь «итай-итай») и почек. Кадмий нарушает течение беременности и родов.

Механизм токсического действия лития на организм человека остается малоизученным. Возможно, литий влияет на механизмы поддержания гомеостаза натрия, калия, магния и кальция. При длительном воздействии лития обычно развиваются гиперкалиемия и дисбаланс Na/K [5].

Токсичность алюминия проявляется в нарушениях обмена веществ (в особенности минерального) функций нервной системы, памяти, двигательной активности. В некоторых исследованиях алюминий связывают с поражениями мозга, характерными для болезни Альцгеймера (при этом повышенное содержание алюминия отмечается в волосах) [7].

Никель вызывает поражение сердца, печени, органов зрения (кератиты).

Марганец снижает проводимость нервного импульса. В результате повышается утомляемость, возникает сонливость, снижаются быстрота реакции, работоспособность, появляются головокружение, депрессивные и подавленные состояния. Особенно опасны отравления марганцем для детей и беременных женщин.

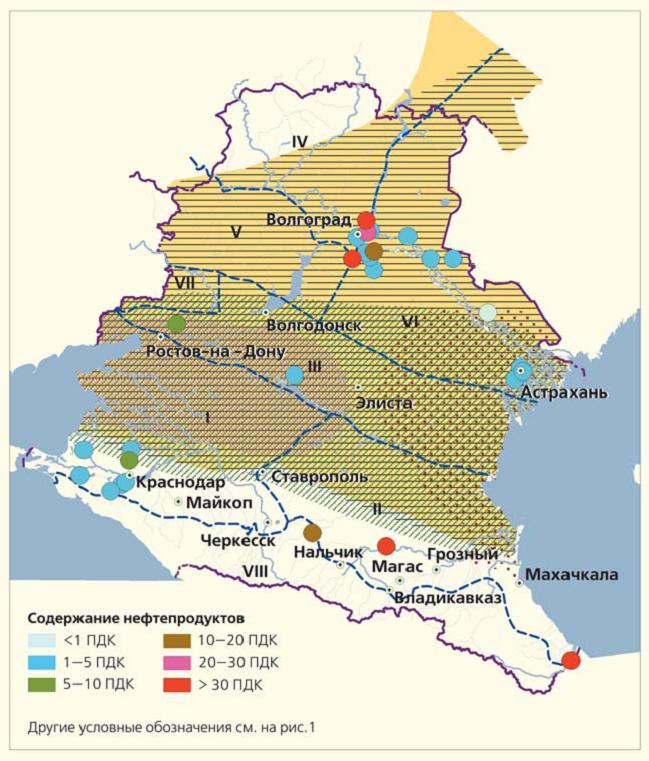

Попробуем разобраться, воду какого качества пьют жители юга европейской территории России. На схематических картах, составленных по данным ФГУГП «Гидроспецгеология» за 2009 г., показано превышение ПДК различных веществ и элементов в подземных водах основного эксплуатируемого водоносного комплекса (т.е. нескольких водоносных «слоев», из которых производится добыча подземных вод) — четвертичного. На картах приведены как площадные данные, так и превышения ПДК веществ и элементов в отдельных точках. Необходимо отметить, что отмеченные на карте области превышения ПДК бора, стронция, сульфатов, хлоридов и фтора [8] указывают не на повышенное содержание этих элементов по всей территории, а лишь на большую вероятность обнаружения высоких концентраций рассматриваемых веществ в обозначенной области.

Очевидно, что превышение ПДК аммиака, аммония, мышьяка, общего железа, нефтепродуктов, бария, свинца, стронция, кадмия, лития, алюминия, марганца и никеля приурочено в основном к крупным городам и промышленным центрам, а также к участкам недр, испытывающим влияние хозяйственной деятельности. В целом же на юге европейской территории России региональных изменений гидрогеохимического состояния подземных вод не выявлено [4]. Таким образом, мы можем говорить не о площадном, а лишь о точечном загрязнении источников, которое и рассмотрим подробнее.

На территории юга России выделяются восемь артезианских бассейнов (под артезианским бассейном в гидрогеологии понимается подземный резервуар пресных вод, отличающийся условиями их формирования (питания, накопления, разгрузки), залегания и распространения.). К ним относятся:

- Азово-Кубанский,

- Восточно-Предкавказский,

- Ергенинский,

- Приволжско-Хоперский,

- Донецко-Донской,

- Прикаспийский бассейны,

- Донецкая гидрогеологическая складчатая область,

- Кавказская гидрогеологическая складчатая область [9].

Азово-Кубанский артезианский бассейн расположен в пределах Краснодарского края, южной части Ростовской обл. и западной части Ставропольского края. Подземные источники здесь загрязнены литием, аммонием и его солями, общим железом, нефтепродуктами и марганцем. Повышенное содержание лития выявлено на нескольких водозаборах Ростовской обл. (1.3—3.3) [здесь и далее: значения в скобках указаны в долях ПДК] и в г.Новочеркасске (7.3). Содержание аммония и его солей на водозаборах Краснодарского, Ленинградского и Красногвардейского месторождений подземных вод (МПВ) варьирует от 1.1 до 2.8 ПДК, а в Азовском р-не Ростовской обл. — от 2.6 до 33.1 ПДК. Содержание общего железа превышено на водозаборах Краснодарского МПВ (1.3—7.5) и в Ростовской обл. (2.3—8.3), нефтепродуктов — в Северском (1.2) и Динском (до 10) районах Краснодарского края и в г.Новочеркасске (6.6). Концентрация марганца выше допустимой на водозаборах Краснодарского МПВ (1.1—7.2), в г.Новочеркасске (8.7), а также в Крымском (8.7) и Северском (13) районах Краснодарского края.

В Ростовской обл. загрязнение вызвано в основном сточными водами и близостью шламонакопителей. В Краснодарском крае оно обусловлено подтоком в подземные источники некондиционных вод. Кроме того, на качестве воды здесь негативно сказывается близость федеральной автотрассы М-4 и обширных сельскохозяйственных полей.

Восточно-Предкавказский артезианский бассейн включает в себя территорию Ставропольского края и республик Дагестан, Кабардино-Балкария, Северная Осетия — Алания, Ингушетия, Чечня и Калмыкия. Подземные источники на значительной части бассейна загрязнены мышьяком. Он обнаружен на водозаборах Нефтекумского МПВ (10.1), пос.Зимняя Ставка (6—10), на территории Ставропольского края (до 2), а также в ряде районов Республики Дагестан (2.3—17.7). В Дагестане зафиксировано также повышенное содержание кадмия (до 3) и марганца (1.1). Никель обнаружен в воде в г.Ставрополе (2). Нефтепродуктами загрязнены водозаборы Дербентского МПВ (81), г.Пятигорска (17.8) и г.Моздока (49.6). Значительное превышение допустимого содержания аммония обнаружено главным образом в городах: Нальчике (666), Ставрополе (39.9), Буденновске (5.65), Пятигорске (5.25), Ардоне (4) и Беслане (1.3), а также на водозаборах Северо-Левокумского и Нефтекумского МПВ Ставропольского края.

Это загрязнение вызвано влиянием рудничных отвалов, штолен и шламонакопителей, утечками из канализационного коллектора и подземных трубопроводов, а также сточными водами. Повышенное содержание аммония в воде, с одной стороны, объясняется антропогенной нагрузкой на питьевые источники, а с другой — характерно для подземных вод восточной части Ставропольского края и считается здесь фоновым [10].

На территории Ергенинского артезианского бассейна (Ростовская, Волгоградская и Астраханская области и Республика Калмыкия), на хуторе Курганный Орловского р-на Ростовской обл. выявлено загрязнение воды никелем (164), общим железом (26), аммонием (4.1), литием (2.3) и нефтепродуктами (1.3).

Подземные воды Донецкой складчатой области, находящейся на территории Ростовской обл., загрязнены литием (от 1.7 до 3) и марганцем (1.5—3.2). Здесь они испытывают значительную нагрузку от некондиционных глубинных шахтных вод, которые поступают в подземные источники в результате ликвидации старых шахт путем их затопления.

Приволжско-Хоперский артезианский бассейн находится на территории Ростовской и Волгоградской областей, простираясь к западу в Воронежскую, а к северу — в Саратовскую обл. Здесь выявлено повышенное содержание в воде общего железа (1.7—24.7).

На территории Донецко-Донского артезианского бассейна (Ростовская и Волгоградская области) повышены концентрации лития — на водозаборах Малокаменский-II (2.7), Донецкий (4.3) и Миллеровский (2) Ростовской обл. Содержание нефтепродуктов превышает допустимое на Бородиновском (1.4) и Донецком (3.9), а общего железа — на Донецком и Миллеровском водозаборах Ростовской обл. (2.6—6), а также в Волгоградской обл. (5.7—13.6). Однако повышенное содержание железа здесь может быть связано с сильной изношенностью труб наблюдательных скважин [4].

В воде Прикаспийского артезианского бассейна (Республика Калмыкия, Волгоградская и Астраханская области) обнаружен целый ряд загрязнителей. Кадмий (3—8.6) и алюминий (1.7—9) отмечены в Волгоградской обл., свинец (2.7—5) — в населенных пунктах Ахтубинскогорна Астраханской обл., барий (1.4—3.9) — в Ахтубинском и Харабалинском районах. Также в Астраханской обл. обнаружен литий (1.3—2.2). Марганцем загрязнена вода Волгоградской и Астраханской областей (2.8—243), никель (2.5—3) отмечен в с.Трудолюбие и пос.Светлый Яр Волгоградской обл. Аммоний и аммиак присутствуют в водозаборах городов Палласовка и Волжский Волгоградской обл. (1.1—66.2) и в Ахтубинском и Красноярском районах Астраханской обл. (0.1—149.1). Содержание железа повышено в водозаборах крупнейших городов Волгоградской (14—1426.7) и Астраханской (1.5—467.3) областей, а нефтепродуктов — в п.Светлый Яр (2.5) и с.Большие Чапурники (41) Волгоградской обл. и с.Ашулук Астраханской обл. (0.3—4.3).

Здесь источниками загрязнения выступают пруды-накопители и пруды-испарители Волгоградской ТЭЦ, золоотвал Астраханской ГРЭС, Ахтубинская нефтебаза, военные полигоны, поля фильтрации ЖКХ, полигон закачки сточных вод и свалка промышленных отходов.

Кавказская гидрогеологическая складчатая область расположена на территории Краснодарского края и республик Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия — Алания и Адыгея. Этот район загрязнен в основном нефтепродуктами. Они поступают в подземные источники из-за неудовлетворительного состояния емкостей, насосных станций, колодцев, промышленной канализации, нефтеловушек и нефтепроводов, а также в результате потерь при заполнении емкостей и на эстакадах при сливе нефтепродуктов.

Таким образом, в непосредственной близости от промышленных объектов, золотоотвалов, военных полигонов, свалок и т.п. подземные воды не соответствуют необходимым нормативам. Использовать эту воду для питьевых целей нельзя. Снизить загрязнение подземных вод может специальная водоподготовка (очистка), способов которой на сегодняшний день существует большое количество. Среди них аэрация, отстаивание, скорое фильтрование, предварительная фильтрация, хлорирование и многие другие. Разумеется, все они подразумевают дополнительные экономические затраты. Но чистая питьевая вода того стоит, ведь она — залог здоровья населения.

Источник