Артезианский бассейн

Артезиа́ нский бассе́ йн – гидрогеологическая структура, приуроченная к впадинам, прогибам и др., выполненная преимущественно осадочными слоистыми породами, содержащими пластовые артезианские воды Пластовые артезианские воды – фонтанирующие напорные подземные воды, располагающиеся между двумя водоупорами. . Артезианский бассейн включает также горизонты грунтовых вод, распространённых в пределах данной структуры.

В артезианских бассейнах различают чехол и фундамент. Чехол − толща главным образом осадочных пород, к которой приурочены водоносные горизонты и комплексы артезианских обычно напорных вод; фундамент – толщи преимущественно сильно дислоцированных и метаморфизированных пород, подстилающих чехол и содержащих трещинно-жильные воды Трещинно-жильные воды – воды, циркулирующие по трещинам горных пород. . Наряду с водоносными выделяются водоупорные пласты и горизонты. В целом артезианские бассейны подземных вод образованы рядом напорных водоносных горизонтов, имеющих этажное расположение и разделённых относительно водоупорными слоями различной мощности.

В артезианском бассейне принято выделять три области:

- область питания и создания напора;

- область разгрузки;

- область распространения напора.

Область питания – площади выхода на дневную поверхность водоносных пород, слагающих артезианский бассейн и его основание и располагающихся на наивысших отметках местности. Здесь атмосферные осадки и воды поверхностного стока проникают в водоносные горизонты. Питание некоторых водоносных горизонтов часто осуществляется путём перетока вод одного горизонта в смежный.

Область разгрузки – участки выхода водоносных горизонтов и комплексов на поверхность на более низких абсолютных отметках по сравнению с областью питания. Область разгрузки представляет собой совокупность открытых (восходящие источники) и скрытых (разгрузка в рыхлые четвертичные отложения, русла рек, на дне озёр и морей) очагов. Искусственными очагами разгрузки являются крупные водозаборы подземных вод, при длительной эксплуатации которых создаются понижения уровней на несколько десятков метров (до 100 м и более).

Область распространения напора (область напорного стока) – основная площадь артезианского бассейна, для водоносных горизонтов которой характерны напорные уровни подземных вод.

В вертикальном разрезе артезианского бассейна выделяются три гидродинамические зоны:

- верхняя (свободного водообмена), для которой характерна открытая гидравлическая связь водоносных горизонтов с современной поверхностью артезианского бассейна; в состав этой зоны входят: зона аэрации Зона аэрации – толща пород между поверхностью земли и верхним уровнем грунтовых вод. , горизонт грунтовых вод, межпластовые нисходящие воды Межпластовые нисходящие воды – безнапорные подземные воды, формирующиеся между двумя водоупорными слоями. , верхние артезианские горизонты, если они дренируются долинами речной сети;

- средняя зона, которая характеризуется замедленным обменом между поверхностными и подземными водами; питание и разгрузка осуществляются не повсеместно, а на отдельных площадях;

- нижняя зона (весьма затруднённого водообмена), которая занимает наиболее глубокие части артезианского бассейна. Подземный сток осуществляется под дренирующим влиянием морских и океанических впадин и глубоких тектонических разломов. Скорости движения вод не превышают нескольких миллиметров в год.

С гидродинамической зональностью артезианских бассейнов тесно связана их гидрохимическая зональность. В вертикальном гидрохимическом разрезе артезианского бассейна обычно различают три зоны, типичные для территорий достаточного и избыточного увлажнения, характерных для России:

- верхняя – пресные воды, гидрокарбонатного класса кальциевой группы, мощностью в сотни метров (до 1−1,5 км);

- средняя – воды солоноватые, преимущественно сульфатного класса, и солёные, преимущественно хлоридного класса натриевой группы; мощность измеряется сотнями, иногда тысячами метров;

- нижняя – рассолы, с минерализацией выше морской, по составу – исключительно хлоридные. Зона рассольных вод в глубоких артезианских бассейнах имеет значительно большую мощность по сравнению с первыми двумя зонами (до 10 км).

По условиям гидрогеологического строения выделяют три основных типа артезианских бассейнов:

- платформенные артезианские бассейны, которые располагаются во впадинах фундамента, имеют изометрическую форму и значительные размеры (до 1 млн км 2 и более); наиболее глубокая часть обычно приурочена к центру бассейна;

- артезианские бассейны краевых прогибов, которые отличаются от платформенных тем, что наиболее глубокая их часть сдвинута в краевой предгорный прогиб; они вытянуты согласно простиранию смежных горных систем, крылья их равновелики и асимметричны;

- артезианские бассейны горно-складчатых областей, значительно меньшие по размерам (до 100 тыс. км 2 ) и более разнообразные по устройству (межгорные, предгорные, склоновые, нагорные и др.).

В артезианских бассейнах сосредоточены колоссальные запасы пресных, минеральных, промышленных и термальных вод. Наибольшую ценность представляют возобновляемые ресурсы высококачественных пресных артезианских вод, позволяющие организовать питьевое водоснабжение крупных населённых пунктов. Изменение гидродинамического режима артезианских бассейнов в процессе интенсивного и длительного отбора в ряде случаев приводит к ухудшению качества артезианских вод под влиянием внедрения в продуктивный горизонт загрязнённых поверхностных вод или более глубоких подземных вод повышенной минерализации, а также может вызвать глубокие преобразования ландшафта прилегающей территории на большой площади из-за осушения залегающих сверху водоносных горизонтов.

Источник

Артезианские бассейны платформенного типа. Гидрогеодинамическая и гидрогеохимическая зональность бассейна.

Читайте также:

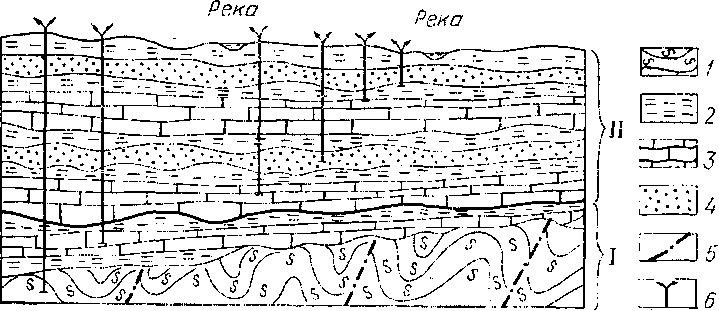

| ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ТИПОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПРЕСНЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВОД И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ Месторождения подземных вод на площади артезианских бассейнов платформенного типа Под платформой принято понимать основной элемент структуры континентов, противопоставляемый геосинклиналям и отличающийся от них значительно более спокойным тектоническим режимом. В вертикальном разрезе платформ различают два структурных этажа: а) нижний — фундамент платформы, в пределах которого метаморфические породы сложно дислоцированы и прорываются интрузиями, и б) верхний — называемый платформенным чехлом, где осадочные породы имеют очень пологое залегание и нередко осложнены тектоническими нарушениями. От нижнего структурного этажа платформенный чехол обычно отделяется поверхностью резкого регионального несогласия. Для платформенных областей нашей страны характерно наличие месторождений напорных вод, приуроченных к площади развития крупных артезианских бассейнов. Гидрогеологические условия основных артезианских бассейнов платформенного типа достаточно хорошо освещены в литературе, и прежде всего в многотомной монографии «Гидрогеология СССР», поэтому отметим только основные природные черты этих бассейнов. Артезианские бассейны платформенного типа обычно имеют значительную площадь распространения (300—400 тыс. км2 и более) и в гидрогеологическом отношении представляют собой сложную систему этажно расположенных напорных водоносных горизонтов (рис. 16). Рис. 16. Схематический разрез артезианского бассейна платформенного типа (фрагмент). I — метаморфические, сложно дислоцированные породы; 2 — водонепроницаемые породы; 3, 4 — водопроницаемые породы (3 — известняки, 4 — пески); 5 — тектонические нарушения; 6 — фонтанирующие скважины. I — фундамент платформы (нижний структурный этаж); II — платформенный чехол (верхний структурный этаж) Основные водоносные горизонты со значительными естественными запасами пресных напорных вод обычно отмечаются в верхнем структурном этаже. В вертикальном разрезе в верхнем структурном этаже распространена система водоносных горизонтов, разделенных выдержанными прослоями слабопроницаемых пород, через которые осуществляется гидравлическая связь между отдельными горизонтами. К породам складчатого фундамента чаще всего приурочены напорные воды трещинного типа с несколько повышенной минерализацией. При близком залегании фундамента от поверхности земли (например, в пределах Воронежского структурного вала — юго- западное крыло Московского артезианского бассейна) трещинные воды метаморфических пород пресные. На площади крупных платформенных структур обычно распространены системы артезианских бассейнов. Например, на огромной площади Русской платформы выделяются Прибалтийский, Ленинградский, Московский,. Сурско-Хоперский, Волго- Камский, Печорский и другие бассейны. В пределах Западно- Сибирской платформы выделяются Тобольский, Иртышский бассейны и т. д. Практика разведки показывает, что несмотря на значительную площадь распространения водоносных пластов, не так просто обнаружить на площади артезианского бассейна платформенного типа собственно промышленное месторождение напорных вод с крупными эксплуатационными запасами, особенно в том случае, когда водоносные породы обладают большой фильтрационной неоднородностью (например, в условиях водоносности карбонатных пород палеозоя в пределах центральной части Московского артезианского бассейна). Нередко на площади артезианского бассейна приходится выполнять комплекс специальных поисковых работ (геофизические исследования и бурение поисковых скважин) перед предварительной разведкой с целью обнаружения наиболее перспективных участков. Артезианские бассейны платформенного типа характеризуются относительно большой глубиной залегания водоносных горизонтов, изменяющейся от 100 до 800 м, а также значительной мощностью водовмещающих пород. Например, в центральной части Московского артезианского бассейна водоносные горизонты в каменноугольных отложениях имеют общую мощность до 250 м; в Сурско-Хоперском бассейне более 300 м. Такая глубина залегания напорных пластов требует более рационального размещения объемов бурения при постановке поисково-разведочных работ. В вертикальном разрезе на площади артезианских бассейнов платформенного типа по гидродинамическим признакам можно выделить (сверху вниз) три зоны: а) активного подземного стока, формирующуюся под дренирующим влиянием местной и региональной гидрографической сети; б) замедленного подземного стока; в) весьма замедленного подземного стока, где преобладает сток не по пласту, а по тектоническим нарушениям глубокого заложения (в вертикальном направлении). Ресурсы пресных подземных вод в артезианских бассейнах формируются преимущественно в зоне активного подземного стока, мощность которой изменяется от 200 до 600 м. В пределах этой зоны обычно проводится комплекс поисково-разведочных работ с целью изучения ресурсов пресных подземных вод и выявления месторождений промышленного типа. Для системы артезианских бассейнов платформенного типа характерно формирование вертикальной гидрЪгеохимической зональности: постепенного повышения с глубиной степени общей минерализации подземных вод и изменения их химического состава. Как известно, зональность обычно приурочена к верхней части (примерно к зоне активного подземного стока) подземных вод гидрокарбонатного состава с общей минерализацией до 1 г/л, сменяющихся вглубь водами сульфатного, а затем хлоридного состава с повышенной общей минерализацией (до 20, реже до 30 г/л). К наиболее глубоким частям артезианских бассейнов платформенного типа приурочены воды высокой минерализации—нередко весьма крепкие рассолы хлориднонатриевого состава. Исследованиями последних лет было установлено, что на площади артезианских бассейнов платформенного типа в естественных условиях и при эксплуатации интенсивно проявляются процессы перетекания напорных вод между водоносными горизонтами (процессы взаимодействия в системе напорных водоносных пластов), а также между подземными и поверхностными водами, особенно в долинах крупных рек (Волга, Ока, Днепр, Обь и др.). 3 Заказ № 2170 Эти процессы необходимо учитывать и изучать при разведке и эксплуатации месторождений, так как с ними связано формирование на водозаборном участке привлекаемых ресурсов. Совокупность гидрогеологических закономерностей, изложенных выше, характеризует главную особенность артезианских бассейнов платформенного типа — формирование на площади бассейна значительных упругих запасов напорных подземных ‘вод. Отдельные месторождения напорных вод или водозаборные участки обычно’ имеют большие эксплуатационные возможности: известны водозаборные сооружения производительностью до 120 тыс. м3/сут, а дебит группы водозаборов может достигать 250 тыс. м3/сут. В этом отношении промышленные месторождения напорных вод артезианских бассейнов имеют- исключительно большое практическое значение. Л. С. Язвин [И] справедливо подчеркивает, что одна из гидрогеологических особенностей артезианских бассейнов платформенного типа, предопределяющих особенности оценки эксплуатационных запасов, состоит в том, что по мере погружения водоносных горизонтов наблюдается непрерывное уменьшение, а в центральных частях бассейнов практически отсутствие влияния метеорологических и гидрологических факторов на режим напорных вод. Поэтому при расчетах дебита водозаборных сооружений величиной естественного колебания уровня артезианских вод можно пренебречь. Основными источниками, за счет которых происходит формирование эксплуатационных запасов подземных вод на водозаборных участках, расположенных на площади артезианских бассейнов платформенного типа, могут являться [И]: а) упругие запасы продуктивного водоносного горизонта; б) естественные емкостные и другие запасы, формирующиеся при взаимодействии/ со смежными водоносными горизонтами; в) упругие запасы слабопроницаемых пород, разделяющих водоносные горизонты; г) емкостные запасы продуктивного горизонта в региональной области питания, где к этому пласту могут быть приурочены-безнапорные подземные воды; д) привлекаемые ресурсы из поверхностных водотоков и водоемов; е) естественные ресурсы подземных вод месторождения. Как видно из приведенного перечня источников, эксплуатационные запасы подземных вод на водозаборных участках формируются в условиях интенсивного проявления процессов перетекания между водоносными горизонтами, а также взаимодей-‘ ствия между подземными и поверхностными водами. Балансовую структуру эксплуатационных запасов подземных вод можно выразить следующим уравнением: 2эз = QepCC + X + AQnp, (6.2) где Qep — естественные ресурсы месторождения; Fy —упругие запасы продуктивного горизонта; а и си — коэффициенты извлечения ресурсов и запасов; AQnp — общие привлекаемые ресурсы. В главах 19 и 20 на конкретных примерах подробно рассмотрены особенности гидрогеологических условий месторождений подземных вод на площади артезианских бассейнов платформенного типа, методические приемы их разведки и-оценки эксплуатационных запасов. Итак, для артезианских бассейнов платформенного типа характерны следующие гидрогеологические особенности: 1) значительная площадь распространения водоносных горизонтов; 2) формирование в разрезе нескольких этажно расположенных водоносных пластов (система водоносных горизонтов); 3) формирование значительных и упругих запасов напорных вод; 4) наличие в вертикальном разрезе гидродинамической и гидрогеохимической зональности; 5) постепенное уменьшение влияния метеорологических и гидрологических факторов на режим напорных вод по мере увеличения глубины залегания продуктивных горизонтов. Источник |

Для всех водоносных горизонтов верхней гидродинамической зоны (первый гг этаж) в современных условиях принципиально возможна открытая связь с грунтовыми и поверхностными водами – зона интенсивного водообмена. Для горизонтов второй гидродинамической зоны, принципиально невозможна открытая связь с поверхностью. Питание и разгрузка осуществляется путем затруднений вертикальной фильтрации через слабопроницаемые пласты. Поэтому эта зона выделяется как зона с относительно затрудненным водообменом. В разрезе второго г/г этажа связь с современной поверхностью имеет пластовый характер и постепенно ухудшается с удалением от открытой периферии бассейна. На краевых частях, где есть открытая связь с поверхностью, второй гг этаж соответствует условиям зоны интенсивного водообмена. Водоносные горизонты второго гг этажа в пределах внутренней части бассейна и третьего этажа характеризуются общим условием – практически отсутствием притока из краевых областей современного питания артезианских вод. Для водоносных горизонтов третьего этажа центральной части бассейна характерно незакономерное распределение пластовых давлений, резкие изменения их величин на коротких расстояниях. (Наиболее благоприятные условия для формирования и сохранения месторождений нефти и газа).

Для всех водоносных горизонтов верхней гидродинамической зоны (первый гг этаж) в современных условиях принципиально возможна открытая связь с грунтовыми и поверхностными водами – зона интенсивного водообмена. Для горизонтов второй гидродинамической зоны, принципиально невозможна открытая связь с поверхностью. Питание и разгрузка осуществляется путем затруднений вертикальной фильтрации через слабопроницаемые пласты. Поэтому эта зона выделяется как зона с относительно затрудненным водообменом. В разрезе второго г/г этажа связь с современной поверхностью имеет пластовый характер и постепенно ухудшается с удалением от открытой периферии бассейна. На краевых частях, где есть открытая связь с поверхностью, второй гг этаж соответствует условиям зоны интенсивного водообмена. Водоносные горизонты второго гг этажа в пределах внутренней части бассейна и третьего этажа характеризуются общим условием – практически отсутствием притока из краевых областей современного питания артезианских вод. Для водоносных горизонтов третьего этажа центральной части бассейна характерно незакономерное распределение пластовых давлений, резкие изменения их величин на коротких расстояниях. (Наиболее благоприятные условия для формирования и сохранения месторождений нефти и газа).