Фонтана Джиованни Мария

| Даты жизни российского архитектора итальянского происхождения Джиованни Мария Фонтана, известного своими работами в стиле барокко в Санкт-Петербурге и в Москве, точно не известны. Родился он вероятно около 1670 года, в тессинской семье Фонтана, рос в творческой среде архитекторов и скульпторов, наиболее известен из них архитектор Карло Фонтана, — предположительно дядя и учитель Джиованни Марио. Все, что касается пребывания Фонтана в России, прослеживается немногим более точно. Так, известно, что в 1703 году, подписав в Копенгагене соглашение с российским послом А. Измайловым, итальянский «мастер палатного и фортификационного строения» приезжает через Архангельск в Россию.

Любопытен такой факт из жизни зодчего: по поручению самого Царя Петра Великого, о чем сохранились подлинные документы, Джиованни Фонтана занимался переводом на русский язык первой книги по архитектуре. В 1709 году царь лично просмотрел книгу Д. Виньола «Правило о пяти чинах архитектуры». Он остался недоволен и отправил ее с сопроводительным письмом и своими замечаниями Матвею Гагарину, распоряжавшемуся московской типографией, с указанием поручить выправить книгу архитектору Фонтане. Около 1710 года, одновременно со светлейшим князем, Фонтана переезжает в Петербург и работает над его недвижимостью. Это продолжение начатого строительства дворца Александра Даниловича на Васильевском острове, сооружение Ораниенбаумского дворца. Исследователи сходятся во мнении о том, что в последнем случае Фонтана не был автором проекта, ему не под силу были такие масштабы, он лишь участвовал в его реализации. Что касается дворца Меншикова, известно, что в 1710 году по проекту Джиованни Фонтана «лицом к реке» было начато строение первого в городе каменного дома. Причем уже осенью 1711 года Меншиков пышно отпраздновал новоселье. Однако строительные и отделочные работы в «нововыстроенных палатах», — самых высоких, пышных и просторных в Петербурге, продолжались еще немало лет. Источник Фонтана, Джованни МарияДжованни Мария Фонтанa (итал. Giovanni Maria Fontana ; 1670 ( 1670 ) , Лугано — 1712 ?) — российский архитектор итальянского происхождения. Известен своими работами в стиле барокко в Санкт-Петербурге и Москве. Об архитекторе известно очень немногое [1] . СодержаниеБиографияПроисходит из тессинской семьи Фонтана, даты жизни неизвестны. Среди архитекторов и скульпторов в этой семье наиболее знаменит архитектор Карло Фонтана, которого некоторые исследователи считают дядей и учителем Джиованни Марио. Первое письменное свидетельство о пребывании Д. М. Фонтаны в России датировано 1703 годом: после подписания соглашения в Копенгагене с российским послом А. Измайловым Фонтана приезжает в Россию через Архангельск. По мнению И. Э. Грабаря, Фонтана мог участвовать в постройке и переделках различных триумфальных ворот в Москве в 1703—1704 годах. Первым заметным проектом становится перестройка меншиковского дворца в Немецкой слободе. По мнению Т. А. Гатовой, работы Фонтаны иногда составляли прямое заимствование из архитектурных книг. Тем не менее, Фонтана после нескольких лет в Москве стал именоваться почётным тогда званием «архитектора» (в договоре 1703 года он был «мастером палатного и фортификационного строения»). Согласно данным архивов, Фонтана переехал в Петербург около 1710 года, практически одновременно с А. Д. Меншиковым. В начале 1710-х годов он продолжил строительство меншиковского дворца на Васильевском острове, участвовал в сооружении и Ораниенбаумского дворца. По мнению Т. А. Гатовой, «трудно представить, что ему было по силам проектирование такого гигантского комплекса, каким является дворец в Ораниенбауме», и Фонтана лишь участвовал в реализации проекта. Уехал из Петербурга в 1712 году [2] или к 1714 году [3] . Известные работы

Из московских зданий доказанным считается лишь авторство Лефортовского дворца и дворца князя М. П. Гагарина, атрибуция последнего И. Э Грабарём связана с несомненным знакомством Гагарина с Фонтана (на авторстве «иностранного архитектора» уже в 1852 году настаивал В. Л. Снегирёв); некоторые исследователи приписывают ему и другие постройки в Москве:

Лефортовский дворецА. Д. Меншиков получил дворец Франца Лефорта от Петра I в начале 1707 года. Здание дворца, сооружённое в 1699 году под руководством Д. Аксамитова не удовлетворяло Меншикова ни размерами, ни архитектурой. Проведённая под руководством Фонтаны в 1707—1709 годах перестойка изменила облик старого здания; к старому зданию были пристроены флигеля, и дворец был заверщён добавлением замкнутого двора с парадными воротами. Несмотря на последующие ремонты и перестройки, на стенах дворца сохранились детали ордерного оформления: пилястры, капители, архивольты, свидетельствующие о хорошем знании архитектором традиций классической архитектуры. По мнению И. Э. Грабаря, имело место прямое копирование чертежей из трактата Виньолы в архитектурные формы дворца: например, аркада внутреннего двора повторяет образцы Виньолы. Дворец ГагаринаВ. И. Баженов в своей речи на закладке Большого Кремлёвского дворца сказал: «…а всех домов прекраснее дом князя Гагарина на Тверской». Дворец неоднократно перестраивался, но не дошёл до наших дней, так как был снесён в начале XX века для постройки доходного дома. Т. А. Гатова указывает на сохранившиеся изображения и описания здания (по её мнению архитектурные членения на всех изображениях одинаковы):

По описанию Т. А. Гатовой, дворец был двухэтажным с центральным и двумя бокововыми ризалитами. Между ризалитами в углублениях располагались террасы-лоджии, перекрытие над которыми поддерживалось тройными арками. Проездные ворота во двор усадьбы располагались в центре главного фасада; лестница на второй этаж находилась в правой части проездной арки. По бокам проездной арки располагались два глухих арочных проёма. Фасады дома были, видимо, украшены каменной резьбой: В. Л. Снегирёв в «Русской старине» за 1852 год отмечает, что «на лицевом фасаде этого дома разными его владельцами много сбито рельефных украшений, сделанных во вкусе архитектуры XVIII века и заимствованных из флорентийских жилых домов», а «на заднем фасаде дома — на двор — находился из второго этажа балкон с балясами, орнаментами на консолях; от всего этого оставались еще обломки каменных листьев, голов кариатид и фигур». Позднее в здании были пробиты окна из третьего мезонинного этажа и в подвалах, парадная лестница заменена на две парных, изгибающихся к центру здания. По мнению Т. А. Гатовой, декорации главного фасада дворца сходны с внешним убранством церкви Архангела Гавриила, «что на Чистом пруду» (Меншикова башня). Источник Меншиковский дворец (начало) — | |||||||

| Архитекторы: | Фонтана Д. М. Шедель Г. И. |

| Год постройки: | 1710-1714 |

| Стиль: | Барокко |

Фото — Валерий Глотов, 2013.

Меншиковский дворец раннее петровское барокко

1710-1714 — арх. Фонтана Джованни Мария, Шедель Готфрид Иоганн.

Леблон Жан-Батист, Шлютер Андреас, Растрелли Бартоломео Карло и др. — интерьеры

Сухопутный шляхетский корпус

Первый Кадетский корпус

1730-1740-е — арх. Трезини Джузеппе

1956-1981 — реставрация, воссоздание первоначального вида

авторы Гессен А., Михайлов Г., Галочкин В., Трубинов Ю.

Дворец постройки XVIII в., принадлежавший сподвижнику Петра Великого Александру Даниловичу Меншикову, был первым каменным зданием такого размера в Петербурге. Дворец был центром политической и общественной жизни петровского Петербурга. Здесь проходили приемы послов и ассамблеи, празднества по случаю крупных событий.

Архитектура дворца имеет итальянские черты, и в то же время напоминает голландские здания той эпохи.

Фрагмент гравюры А. Ф. Зубова.

1714 г. (добавил Mary)

Гравюра А. И. Ростовцева.

1716-1717 гг.

Набережная Невы.

Панорама Х. Марселиуса. 1725.

Марселиус Х., Вид набережной

Васильевского острова

с Воскресенской церковью. 1725.

Фрагмент плана

Сент-Илера. 1767 г.

Неизвестный художник,

Меншиковский дворец

на Васильевском острове. 1791.

(добавил Mary)

Сад кадетского корпуса.

Фрагмент плана Сент-Илера. 1767 г.

«Петербургский листок»,

иллюстрированное приложение»

(добавил — Андрей Агафонов)

Сабат К. Ф., Нева

у Меншиковского дворца.

Начало 1820-х г.

(добавил — PavelT)

Герб А. Д. Меншикова.

Офорт А. Ф. Зубова. 1714.

Первый кадетский корпус

Фото — Матвеев Н.Г. 1900-е.

Грабарь «История

русского искусства»

(добавил Андрей Агафонов )

Здание до реставрации.

(добавил Mary)

Лето 1942 г.

Зенитная батарея на

Университетской наб. Ленинграда.

Автор: Д. Тарасевич

(добавил nikspb, 09.10.2012.)

В. Ф. Потте. 1905 г. [**]

(добавил — Мышь)

Воссоздание первоначального

облика Меншиковского дворца.

Конец 1970-х гг.

(добавил — Ладада)

Дворец Меншикова

и усадебный сад на панораме

«Петровская акватория».

Понтонный мост возле дворца

Меншикова на макете

«Петровская акватория».

Дворец Меншикова, Воскресенская

церковь на макете

«Петровская акватория».

Сад и огород усадьбы Меншикова,

12 коллегий на макете

«Петровская акватория».

Усадьба и дворец

Меншикова на макете

«Петровская акватория».

Фото — Анчар .

* Здание Первого кадетского корпуса (1710-1720) архитектор Д.М.Фонтана. Университетская наб. д.15. 1901.

Ю.Б.Шелаев, Е.П.Шелаева «Санкт-Петербург накануне крушения империи» Лики России СПб. 2011

** Потте Владимир Филиппович — штабс-капитан. воспитатель Первого кадетского корпуса.(1905) фотография ателье Буллы

Став генерал-губернатором города, Меншиков начал строительство парадной резиденции для поддержания престижа Петербурга.

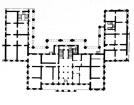

Перед началом строительства был выкопан канал от Невы до первых деревянных хором, возведенных в отдалении от берега, в глубине сада. Это первое на участке здание стали называть Посольский дворцом. Вокруг располагались деревянные жилые корпуса.

Уже в 1710 г. здесь праздновали брак Анны Иоанновны с герцогом Курляндским. Здесь же проходила потешная свадьба карлика царя.

В 1710 г. началось строительство каменных палат на берегу Невы — арх. Д. М. Фонтана. После отъезда арх. в 1712 г. строительством руководил Г. И. Шедель.

У берега рядом с Меншиковским дворцом стояла Воскресенская церковь со шпилем.

В 1720-х гг. Шедель пристроил к главному зданию западный корпус и начал симметрично восточный.

В начале 18 в. усадьба Меншикова занимала всю территорию от Большой до Малой Невы. За дворцом был устроен огромный красивый регулярный сад. За садом начинался огород.

Работы по расширению и украшению сада велись на протяжении всей первой четверти 18 в. Сад был создан в стиле голландско-французского регулярного парка. Планировка сада представляла собой прямоугольную систему дорог. Вдоль канала былы посажены липы, которые регулярно подстригали.

Центром сада был Посольский дворец (см. гравюру Зубова). Перед фасадом дворца быр разбит великолепный цветник. За дворцом были вырыты 4 пруда. По сторонам центральной аллеи, делившей парк пополам, разместились отдельные рощи, лабиринты, крытые аллеи и зеленые залы. Сад украшали фонтаны, статуи, привозимые из Италии и Голландии.

В саду проходили праздничные приемы, заключенние Ништадтского мира было отмечено грандиозным маскарадом.

Вдоль Малой Невы расположились служебные постройки.

После смерти Меншикова (1732 г.) конфискованный дворец был отдан Сухопутному шляхетскому (позднее — Первому кадетскому) корпусу и претерпел множество перестроек.

В 1730-1740-х гг. по проекту Дж. Трезини к левому флигелю дворца был пристроен еще один корпус, который в 1770-х гг. удлинили по Кадетской линии (Кадетская линия, д.1-3). В 1768-1769 гг. было закончено строительство правого флигеля дворца. В результате перестройки погиб великолепный регулярный сад с оранжереей и цветниками, который был украшен фонтанами, статуями и лабиринтами.

С 1956 г. велись реставрационные работы. К 1981 г. он был восстановлен в своём первоначальном виде. Сейчас дворец — часть комплекса зданий, принадлежащих музею Эрмитаж, здесь разместилась экспозиция русского искусства первой трети XVIII в. — петровского времени.

(фото, иллюстрации Mary , добавил Mary — по материалам [ 37 ], [ 38 ])

Фото — Валерий Глотов, 2013.

Меншиковский дворец — Университетская наб., 15. Дворец сподвижника Петра I А. Д. Меншикова на Васильевском острове — одно из первых каменных жилых зданий Петербурга. Сравнительно хорошо сохранившееся до нашего времени, это здание является ценнейшим памятником гражданской архитектуры петровского времени.

Постройка дворца была начата в 1710 г. по проекту архитектора Д. Фонтана и продолжена архитектором Г.Шеделем. Первоначально дворец состоял из основного корпуса на набережной и флигелей, ограничивавших с севера, запада и востока небольшой двор, окруженный открытой галереей на колоннах. На прилегавшей ко дворцу обширной территории был разбит регулярный сад со скульптурой, фонтанами, гротом и оранжереями, а со стороны Невы устроена пристань, что позволяло малым судам причаливать близ парадного подъезда.

Сохранившееся архитектурное убранство фасадов главного корпуса и его боковых крыльев с невысокими, поэтажно расположенными пилястрами, резными из камня капителями, междуэтажными тягами и простыми наличниками окон типично для русской архитектуры петровского времени. Центральная часть дворца завершалась аттиком со скульптурой, боковые ризалиты — изогнутыми фронтонами, увенчанными княжескими коронами.

Здание Меншиковского дворца на протяжении XVIII в. претерпело ряд переделок.

В начале 1720-х гг. архитектором Г. Шеделем был пристроен двухэтажный западный корпус и заложен симметричный ему восточный корпус. Постройка последнего осуществилась лишь в 1758-1760 гг.

Новые изменения во внешний облик здания были внесены в 1730-1740-х гг., вскоре после передачи дворца в ведение Сухопутного шляхетского корпуса.

В 1739 г. кровля с переломом была заменена обычной двускатной крышей. Несколько позже, в связи с приспособлением центрального „ассамблейного» зала под церковь, изменена обработка центральной части главного фасада, где уничтожено членение тягами по горизонтали на этажи и применен большой ордер.

Во второй половине XVIII в. при переделке помещения церкви окна второго этажа были расширены и получили полуциркульное завершение, а окна третьего этажа превращены в овальные. Колонны центрального подъезда заменены массивными столбами.

Изменениям подверглись и помещения, но часть из них сохранила отделку петровского времени. Так, осталась неприкосновенной изразцовая облицовка стен в нескольких комнатах второго этажа, изразцовые голландские печи, а также живописный плафон и деревянные резные панно с инкрустацией в бывшем кабинете Меншикова.

Центральный вестибюль с парадной лестницей сохранил типичное для начала XVIII в. архитектурное решение. Два ряда гладких приземистых колонн поддерживают своды перекрытия вестибюля. Лестничное помещение во втором этаже декорировано колоннами и пилястрами с пышными барочными „коринтическими» капителями.

Большой интерес для истории русской архитектуры и строительной техники начала XVIII в. представляют сводчатые перекрытия помещении подвального и первого этажей. Несмотря на переделки и достройки, Меншиковский дворец сохранил в основных чертах первоначальный облик; это определяет его историко-художественное значение.

С 1967 г. ведутся тщательные археологические и реставрационные изыскания и работы.»

( Памятники архитектуры Ленинграда. — Л., 1972. С.199-201; добавил: nikspb )

Фасад со двора

Кадетского корпуса

Фото — pasha_su, 2014.

Двор правого крыла.

Фото — pasha_su, 2014.

Многолетнее исследование и реставрация Меншиковского дворца — авторы А. Гессен, Г. Михайлов, В. Галочкин, Ю. Трубинов. Проект реставрации уточнялся по ходу зондажа и устранения переделок, веками искажавшими одно из наиболее старых зданий Петербурга. ([ 189 ] . С 55, Mary)

Федеральный объект — Постановление 527

Памятник Меншикову во дворе

Меншиковского дворца.

Фото — d7161 , 2008 г.

Источник

Некоторое время Фонтана работает в Москве, занимается постройкой и переделкой некоторых триумфальных московских ворот, перестройкой дворца Меншикова в Немецкой слободе. Хотя некоторые проекты Фонтаны представляли собой прямое заимствование из иностранных книг по архитектуре , спустя несколько лет работы в Москве его уже именуют весьма почетным в те времена званием «архитектор».

Некоторое время Фонтана работает в Москве, занимается постройкой и переделкой некоторых триумфальных московских ворот, перестройкой дворца Меншикова в Немецкой слободе. Хотя некоторые проекты Фонтаны представляли собой прямое заимствование из иностранных книг по архитектуре , спустя несколько лет работы в Москве его уже именуют весьма почетным в те времена званием «архитектор».