Невский проспект и архитекторы из Швейцарии

Осенью 2018 г. Невскому проспекту исполнилось 300 лет. 2 октября по старому стилю 1718 император Петр I подписал указ об открытии сквозного движения от Адмиралтейства до Александро-Невской лавры. После основания в 1710 г. Александро-Невского монастыря было необходимо создавать удобный въезд в Петербург с юга.

«Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге; для него он составляет все», — так писал Николай Гоголь о центральной улице этого города в 1834 году. В настоящее время Невский проспект входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКO. На эту улицу, протяжённость которой составляет 4,5 км, выходят фасады более двухсот зданий. Многие из них были спроектированы и возведены швейцарскими архитекторами, родом из кантона Тичино. Расскажем о трёх из них.

Другой Трезини

В истории строительства Санкт-Петербурга всем знакома фамилия Трезини. Ну конечно же — это Доменико Трезини (1670 — 1734), соратник Петра I, первый архитектор Санкт-Петербурга, строитель Петропавловской крепости и Александро-Невского монастыря. Однако есть ещё один, менее известный, но весьма талантливый архитектор — Пьетро Антонио Трезини (1692 — 1770), которого в России называли Петром Андреевичем. Он, как и Доменико Трезини, тоже был родом из Тичино и приходился знаменитому зодчему дальним родственником.

Именно Пьетро Антонио Трезини принадлежит первоначальный проект Базилики Святой Екатерины Александрийской, римско-католической церкви на Невском проспекте, в то время Большой Першпективной дороге. Проект, утверждённый Сенатом в 1746 г., представляет собой каменную церковь в стиле барокко в глубине участка с двумя симметричными домами, соединёнными арками с собором.

Проект архитектора не был осуществлён из-за нехватки финансов. Для сбора средств на строительство в 1750 г. даже была издана гравюра проекта П. А. Трезини для продажи за рубежом, однако и это не помогло. Пока собор не был построен, службы велись во временной церкви в одном из жилых домов, которые были возведены в первой половине 40-х гг. 18 в. Эти жилые дома № 32 и № 34 сохранились до нашего времени. Сам же проект церкви был реализован намного позже и со значительными изменениями, но общая планировка участка была сохранена.

Собор св. Екатерины на Невском проспекте, 1854 год.

Почему же П. А. Трезини, убеждённый католик, не осуществил проект, несмотря на то что с 1742 г. он был главным архитектором Петербурга и активно принимал участие в строительстве Александро-Невской лавры? Дело здесь не только в нехватке средств, но и в «профессиональной» ревности. Во время царствования Елизаветы Петровны, которое продолжалось с 1741 по 1762 годы, большим успехом пользовался архитектор-конкурент итальянского происхождения Ф. -Б. Растрелли, именно он получал большинство «госзаказов» с хорошим вознаграждением.

«Обиженный» П. А. Трезини, хотя долгое время и занимал пост главного архитектора города, не стерпев своей растущей «второстепенности» и более низких гонораров, уехал из России в начале 1750 г. Правда, чуть позже, в 1760 г., архитектор, видимо передумав, возвратился в Санкт-Петербург, однако к тому времени он уже не состоял на государственной службе, и его проект католического собора так и не был реализован. Прошли столетия, но жители Петербурга помнят этого зодчего по прекрасным памятникам эпохи расцвета барокко, таким как, например, пятиглавый Спасо-Преображенский собор и Федоровская Церковь в Александро-Невской лавре.

Портик Руска

Из петровской эпохи мы перемещаемся в пушкинский Петербург. Здесь на Невском проспекте, дом 33А находится знаменитый Портик Перинной линии между Гостиным двором и бывшей Городской думой, созданный в 1805—1806 гг. выдающимся архитектором русского классицизма Луиджи Руска (1762 −1822), также родом из Тичино. В начале XIX в. Л. Руска, получивший в России имя Алоизий Иванович, занимался практическим градостроительством: отделкой набережных и мощением улиц, строительством мостов, ну и, конечно же, возведением общественных, хозяйственных и жилых зданий, например, казарм Измайловского и Гренадерского полков.

Новый Портик Перинной линии (Перинных рядов) после его восстановления в 1972 г. (фотография 1983 – 1984 гг.).

Архитекторов и строителей из Тичино характеризовал практический подход к решению архитектурных и конструктивных задач. Так в «Предисловии», написанном Луиджи Руска к «Сборнику чертежей различных зданий, построенных в Петербурге и в пределах Российской империи», прекрасно изданной в 1810 году книге с проектами архитектора из Тичино, Руска особое внимание уделяет именно этой, практической стороне дела.

Швейцарский исследователь творчества Л. Руска и других тичинских архитекторов 19 в. Никола Навоне подчёркивает, что в своей книге тот указывает, «какие размеры следует соблюдать, чтобы должным образом заложить фундамент или предохранить здание от сырости, советует, какое дерево и гранит лучше использовать, приводит состав строительного раствора и штукатурки, а также объясняет, как положить крышу, чтобы сэкономить место и вдобавок облегчить устройство чердака». Тяжелый петербургский климат быстро разрушал не только фундаменты зданий, но и здоровье архитекторов. В 1815 г. Руска решил поехать подлечиться на родину.

Он уезжал из дома церкви Св. Екатерины на Невском, где состоял старостой, из того самого дома, что был построен по проекту П.А. Трезини. Его шурин и помощник, архитектор Иосиф Шарлемань, обеспокоенный мнительностью архитектора, писал: «Находясь 18 месяцев в Италии Руска обращался к 40 врачам и хорошо им платил. Это неслыханно!» Однако из-за выдуманных или настоящих болезней в мае 1818 г. придворный архитектор Луиджи Руска вышел в отставку и в возрасте 56 лет уже навсегда вернулся на родину в Швейцарию после 35-летней работы в северной столице.

Сегодня на его постройках установлены памятные доски, а портик дорического ордера на Перинной линии петербуржцы называют «портиком Руска». Интересна его история: он был разобран в 1963 г. в связи со строительством станции метро «Невский проспект», а в 1970 г. исполком Ленсовета решил, как ни удивительно, воссоздать портик Руски, и теперь жители и гости северной столицы могут опять любоваться этим выдающимся памятником русского классицизма.

Людвиг Фонтана, строитель «Гранд Отеля»

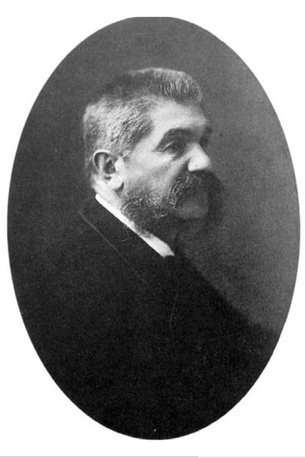

Людвиг Францевич Фонтана (1824—1894).

Ушла эпоха пушкинского Петербурга, появились новые стили, новая мода в архитектуре, в том числе возникла и архитектурная эклектика. Её видным представителем в Петербурге стал Луиджи Фонтана, он же Людвиг Францевич (1824—1894). Его самым известным эклектическим шедевром можно считать великолепное здание одного из лучших отелей Санкт-Петербурга «Гранд Отель Европа», расположенное в самом центре города на углу Невского проспекта и Михайловской улицы и известное до 1991 г. под названием гостиница «Европейская».

Здание было построено в 1870—1871 годах, торжественное открытие «Европейской» состоялось 28 января 1875 года. Новая гостиница поражала петербуржцев и гостей красотой интерьеров, изысканной кухней и техническими новинками, включая лифты и механизмы «для поднимания и опускания кушаний» на кухне.

Слава к гостинице пришла не только благодаря швейцарскому архитектору, но и швейцарскому «менеджменту». Фёдор Кудрявцев в «Повести о моей жизни» вспоминает: «Руководящий состав в Европейской гостинице составляли иностранцы, главным образом из Швейцарии. Директором гостиницы был господин Вольфлисберг, красивый представительный человек лет сорока, занимавший вместе с женой и дочкой Леночкой роскошный двухкомнатный номер на третьем этаже со стороны Невского проспекта.

У директора было три помощника: управляющий номерами господин Вайнгарт, управляющий рестораном господин Кауфман и управляющий обслуживающим персоналом господин Лютц. Главный бухгалтер был тоже швейцарец, господин Крок. Все эти господа имели представительный вид, отлично, без акцента, говорили по-русски и никогда не позволяли себе грубого обращения со служащими. В Рождество для нас, мальчиков, в зале ресторана „На крыше“ устраивалась рождественская ёлка и вечер с хорошей скрипичной музыкой и подарками, которые выдавала жена директора. »

Карьера Луиджи Фонтаны складывалась удачно: он получал множество заказов и был весьма востребованным архитектором. В конце жизни, вернувшись на родину в Кастель-Сан-Пьетро, построил несколько вилл и спроектировал городское кладбище, где находится его могила и могила членов его семьи.

«Золотой Трезини»

Имена швейцарских архитекторов в Санкт-Петербурге помнят сегодня не только на Невском проспекте. Так, в 2018 г. был проведён архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини», учреждённый при поддержке Генерального консульства Швейцарии. 29 ноября во дворце Трубецких-Нарышкиных победителям конкурса была вручена золотая статуэтка, символически изображающая первого архитектора Петербурга.

Торжественную церемонию награждения открыл Генеральный консул Швейцарии в Санкт-Петербурге Роджер М. Кулль. Тема швейцарских архитекторов в северной столице продолжает связывать Швейцарию и Россию: прошлое и настоящее сочетается в каменных постройках, отражая 300 лет бурной истории.

Источник

Дом графа А. С. Апраксина — Малый театр —

Академический Большой драматический театр им. Товстоногова

| Архитекторы: | Фонтана Л. Ф. Гаммерштедт А. К. |

| Год постройки: | 1876-1878, 1901-1902 |

| Стиль: | Необарокко |

Дом графа А. С. Апраксина —

Малый театр — необарокко

наб. р. Фонтанки, 65

Пам. арх. (федеральн.)

1878 — арх. Фонтана Людвиг Францевич

Театр А. С. Суворина

1901-1902 — арх.(АХ) Гаммерштедт Александр Карлович — реконструкция

худ. Гуджиари А. А. — внутренняя реконструкция и отделка интерьеров

(Б.М. Кириков Модерн в застройке Петербурга. Каталог. Коло. 2019 г., С. 53)

Академический Большой драматический театр им. Товстоногова

2011-2014 — реконструкция и реставрация

КБ ВиПС (КБ Высотных и подземных сооружений) — проект

Заказчик — ФГУ Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации

Постройка этого здания предпринята в 1876 г. автором проекта, академиком архитектуры Людвигом Францевичем Фонтана, собственными средствами, на арендованном участке земли обширного, так называемого, торгового двора гр. Апраксина. Окруженное торговыми помещениями, здание театра проектировано с изящным, во вкусе эпохи Людовика XVI, фасадом только в передней части, выходящей на набережную р. Фонтанки, а в прочих частях ему придан скромный видь, соответственный торговым помещениям, устроенным в здании с трех сторон внутри двора. В таком виде вся постройка вышла стоимостью до 500000 руб., на что немало повлияла затруднительность кладки фундаментов, глубина заложения которых местами достигала до 10 аршин, потому что, в диагональном направлении площади здания встретилась засыпанная когда-то речка. Все подвалы, сени, коридоры и торговые помещения, смежные с театральными, покрыты сводами, так что собственно театральные помещения совершенно разъединены брандмауэрами и сводами с остальными частями здания. Главные сени и фойе отличаются роскошными размерами и отделкою; широкая в них лестница из белого мрамора. Зрительный зал, с изящно убранными ложами, представляет удачные формы и размеры в акустическом (слуховом) отношении, и строитель, очевидно, соображался с примером Михайловского театра до перестройки его. Все здание покрыто железом по железным стропилам, снабжено газо- и водо-проводами и вообще выстроено с соблюдением всех условий прочности и безопасности от огня. К постройке, как выше сказано, приступлено было в лето 1876 г., и к осени выведены все фундаменты и вчерне 2-х этажный задний корпус лавок; затем в 1877 г. возведены вчерне все прочие части и начата чистая отделка торговых помещений, которые и занимались постепенно по назпачению, а в 1878 году окончена совершенно и отделка театра. По независевшим от строителя-арендатора причинам, в театре не было допущено частных представлений в течении года, пока в октябре минувшего 1879 г. театр был взят в аренду дирекцией императорских театров и назван «Малым театром». По проекту Л. Ф. Фонтана, для удобства посетителей, предполагалось устроить чрез р. Фонтанку, против здания театра, мост, который и был уже заказан, после одобрения этой мысли бывшим градоначальником Ф. Ф. Треповым; по вступлении в должность градоначальника А. Е. Зурова на устройство моста не последовало разрешения. В настоящее время, как мы слышали, здание театра уступлено Л. Ф. Фонтана в полную собственность владельцу земельного участка гр. Апраксину.» (Зодчий 1880 №1-12, С. 94-94 добавил: Алексей von Fricken )

. Вскоре после своего начала этотъ протокъ выпускалъ отъ себя незначительный отростокъ (. ), который впадалъ въ Фонтанку тамъ, где теперь Чернышевъ мостъ. Следы этого небольшого протока — носившаго, по всей вероятности, название «Черная речка» — такихъ Черныхъ речекъ въ Петровское время было безконечное число — обнаружились чуть-ли не въ наши дни при постройке въ начале 80-хъ годовъ прошлаго столетия Малаго театра. При выкапывании рвовъ для фундамента наткнулись на этотъ протокъ или, вернее, на его устье — пришлось предпринять новыя, не предусмотренныя сметою работы — отводить воду, укреплять грунтъ забитиемъ свай — и въ результате строитель Малаго театра разорился. (Столпянский П. Н. 1916 Дом княгини М.А. Шаховской, Фонтанка, 27; C. 7-8 ; добавил: Сергей Г )

Здание театра, соединяющее стилевые элементы барокко и ренессанса, построено графом А. С. Апраксиным (1878, арх. Л. Ф. Фонтана) и сдано в аренду Дирекции Императорских театров как вспомогательная сцена для выступлений Александринского театра. В 1880-90-х гг. театр арендовали различные антрепренеры для драматических и опереточных спектаклей. Здесь выступали: Е. Н. Горева, М. Т. Иванов-Козельский, Э. Росси, Э. Дузе, С. Бернар, Ж. Муне-Сюлли и др. В 1901 г. здание было уничтожено пожаром, но вскоре восстановлено.

В 1895-1917 в здании работал театр литературно-художественного общества, известный как Малый или Суворинский, по имени председателя об-ва, фактического владельца театра А. С. Суворина. Создан в 1895 как частный театр Литературно-артистического кружка (с 1899 . общество). После смерти Суворина с 1912 г. назывался — Театр А. С. Суворина. Руководители театра делали ставку на приглашение известных актеров, постановки модных и новых пьес. Театр открыл русской публике имя М. Метерлинка, пьесы Э. Ростана. Стимулируя развитие современной отечественной драматургии, театр проводил ежегодные конкурсы новых пьес.

В 1918-1920 работал Еврейский камерный театр-студия.

В 1919-1920 — Малый драм. театр.

Литография 1880 г.

(Зодчий. — СПб., 1880. Л.50)

(добавил nikspb)

Источник