Аральское море родилось пресным. Новое исследование установило возраст «современного» Аральского моря с небывалой точностью

Исследователи из России и США провели радиоуглеродный анализ образцов донных отложений из северной части Аральского моря и сопоставили его результаты с видовым составом мелких ракообразных, живших в нем.

Выяснилось, что море в современных границах существует заметно дольше, чем считалось ранее, причем его воды сначала были совсем пресными. Соответствующая статья опубликована в Quaternary Science Reviews.

Аральское море часто принято описывать как бывший бессточный слабосоленый водоем, еще в середине прошлого века имевший площадь в 68 тысяч квадратных километров (сегодня — около 8 тысяч), исчезнувший в результате использования человеком вод питавших его рек. С научной точки зрения это не вполне так: за последние две тысячи лет озеро основную часть времени имело такую же площадь, как сегодня, а полноводным было меньшую часть времени. Более или менее полноводным оно стало только после 1573 года — еще в XV веке его, как единого целого, не существовало вовсе. Поэтому не вполне корректно говорить, что оно исчезло, — изменение водного режима в регионе, подобное тому, что уже не раз случалось, может вернуть его обратно в полноводное состояние.

Однако для того, чтобы сказать, будут ли два озера, оставшиеся на месте более раннего и крупного Арала, расширяться или уменьшаться, надо выяснить, как вообще возник водоем, что стало причиной его появления и как он эволюционировал. Следует отметить, что Аральское море впервые появилось еще миллионы лет назад. Как считается, именно через него и соединяющиеся с ним реки байкальские и каспийские нерпы (родственные кольчатым арктическим нерпам) попали из западного бессточного водоема в восточный. Авторы новой работы не ставили перед собой задачи изучения всего этого периода — их интересовал именно «молодой Арал», в тех границах, в которых он существовал в последние десятки тысяч лет.

В результате проведенного ими анализа озерных осадочных пород, собранных со дна озера Арал, были получены надежные радиоуглеродные даты на период до последнего оледенения.

Оказалось, что озеро в своей наиболее глубокой северной части появилось 17,6 тысячи лет назад и сперва было пресным.

Его питали массивные ледники, скопившиеся в горах южнее озера в период оледенения. Сам водоем возник в силу начавшегося около 18 тысяч лет назад сильного глобального потепления. До него он не существовал, поскольку холодный климат ледникового периода ограничивал количество осадков в регионе: относительно много их было только в горах, где осадки тут же пополняли собой ледники. Около 15,3—13,8 тысячи лет назад в потеплении случилась временная пауза и воды озера стали солеными. От этого 12 видов рачков остракод вымерли, остался только Cyprideis torosa, наиболее солоностойкий. Около 13,8 тысячи лет потепление возобновилось полным ходом и снова сделало воды озера лишь слабосолеными, почти такими же пресными, как и изначально.

С тех пор экологическая ситуация в северной, наиболее глубокой части озера оставалась стабильной — слой ракушек нигде не прерывается, что указывает на то, что эта часть находилась под водой. По всей видимости, отступления и наступления Арала хотя и происходили, но затрагивали лишь наиболее мелкие его части, а не северную впадину.

Новые данные внушают определенный оптимизм: если северная часть моря была стабильно заполнена водой последние 17,6 тысячи лет, это почти наверняка означает, что впадина не исчезнет и сейчас, в эпоху интенсивного использования для нужд сельского хозяйства вод впадавших в Арал рек. Стабильность видового состава ракообразных за последние 14 тысяч лет также показывает их высокий уровень адаптированности к своеобразию аральских условий и высокую устойчивость к колебаниям уровня моря.

От редакции, 24/01 01:18: В первоначальной версии этой заметки мы называли остракодов моллюсками, хотя это не так. На самом деле это ракообразные. Наша читательница, Елена Гарова, указала нам на нашу ошибку. Спасибо, Лена!

Иван Ортега

Источник

Аральское море вода пресная

Самое восточное в системе водоемов южной евразийской геосинклинали Аральское море было расположено на границе ценральноазиатских пустынь Каракум, Кузылкум и Плато Устюрк. До 1960 г. оно было четвертым по размерам замкнутым континентальным водоемом мира (66000 км 2 в 1960 г) после Каспийского моря, Великих Американских озер и Озера Виктория в Африке.

В первой половине ХХ века Аральское море представляло собой большой специфический бассейн, сочетающий морские и лимнологические черты, сложная топография дна и поступление пресных вод из крупных рек определяло специфические черты его отдельных районов. Наибольшая длина моря была 428 км, наибольшая ширина –284 км. Его площадь составляла 66 100 км 2 , объем моря составлял 1060 км2 .

Уровень моря был выше уровня океана на 52 м. Наибольшая глубина ( 67 м) находилась близ западного берега моря, преобладающие глубины были 10-30м при средней глубине 16,2 м (Зенкевич, 1963). Аральское море в тот период включало пять районов с различными гидрофизическими характеристиками: 1- северный район (Малое море); 2-восточный и юго-восточный район; 3 — южный район, прилегающий к дельте Амударьи; 4- центральный район; 5 — западный глубоководный район (Косарев, 1975).

Климат в районе Аральского моря был субтропический и континентальный (Бортник, Чистяева, 1990). В наиболее теплое время года, в августе, поверхностные воды в открытой части моря имели среднюю температуру 24-25 0С, а глубинные в западной впадине – 2.30 С, но в июне средняя придонная температура спускалась до –0.30 С. Термоклин располагался в среднем на глубине 16-28 м, а в восточной мелководной части моря летом вода прогревалась до дна и термоклин отсутствовал (Косарев, 1975).

По солевому составу вода Аральского моря отклоняется от океанической воды еще более, чем Каспийского, и близка по соотношению отдельных солей к пресной воде. Средняя соленость Аральского моря была близка к 10‰ (10.2‰).

Хорошее вертикальное перемешивание и соответственно хорошее аэрирование водоема создавало благоприятные условия для его достаточно высокой биологической продуктивности. Однако, в результате весьма сложной геологической истории изменений в своей орографии и солености Аральского моря имело весьма бедную качественно флору и фауну.

После длительного периода стабильности с начала 1960-х годов началось антропогенное пересыхание Аральского моря из-за нерегулируемого использования вод Амударьи и Сырдарьи на протяжении многих лет на нужды орошаемого земледелия полей хлопка и риса без ограничений и контроля, что привело к резкому уменьшению биоразнообразия Аральского моря (Zavialov, 2005). После 1978 г. летом речная вода в море вообще не поступала. К 1980 г. уровень Арала упал на 7 м. площадь сократилась на 25%, объем уменьшился на 43%, соленость возросла с 10,2 до 18‰ (Бортник и др., 1983). В 1982 г. уровень моря стал на 9 м ниже среднемноголетнего за 1925-1960 гг. Соленость воды повысилась до 19‰, а на мелководьях до 30‰. В 1989 г. падение уровня достигло 13 м, а соленость превысила 24‰ (Плотников и др.,1991).

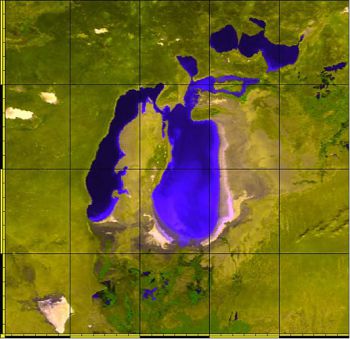

Разделение Аральского моря (снимок MODIS 03.10.2002) (из Zavialov,2005).

С 1961 г. Аральское море начало высыхать примерно на 0.5 м в год за исключением 1969, 1970 и 2003 гг., когда уровень моря практически не менялся. К 1980-х гг. весь рыбный флот встал, и вся навигация была прекращена в Аральском море. К 1989 г. Малое море полностью отделилось, его уровень менялся незначительно в пределах нескольких метров. Соленость в Большом море варьировала от 30‰ сразу после отделения до 20‰ в 2002 г. (Friedrich & Oberhansli, 2004). К 2004 г. уровень Арала упал на 23 м (Zavialov, 2005). После отделения в Малом море уровень моря начал подниматься, в то время как в Большом – продолжал падать. В 1992 г казахи построили дамбу, предотвращающую попадание воды из Малого моря в Большое. В дальнейшем она была продлена и укреплена, однако в 1999 г она была прорвана и вода опять стала поступать в Большое море из Малого. Средняя глубина Аральского моря уменьшилась от 16.2 м в 1960 г. до 6 м в 2003 г. Площадь поверхности моря уменьшилась от 66 100 км 2 до 17 000 км 2 , объем уменьшился от 1060 до 100 км 3 .

В 2004 г. Аральское море потеряло 75% своей площади и 90% воды. Однако оно все еще представляет собой водоем с максимальной глубиной 43 м и горизонтальной протяженностью свыше 200 км (Zavialov, 2005). Большое море состоит из двух раздельных бассейнов, соединенных друг с другом узким мелководным каналом, шириной около 3 км (Рис. 1). Суммарный речной сток из Амударьи и Сырдарьи изменялся следующим образом: 1911-1960 гг.–56.0 км 3 , 1961-1970 гг. – 43.4 км 3 , 1971-1980 гг. – 16,7 км 3 , 1981-1990 гг. – 4.2 км 3 (Bortnik, 1996).

Температура поверхностного слоя возросла от средней годовой 24 0С до более 270 С. Возросла разница в температурном режиме в различных районах. В настоящее время разница между температурой поверхностного слоя в западном и восточном районах большого Арала составляет 50 С.

Процесс увеличения солености на начальном этапе составлял 0,2‰ в год, затем увеличился до 5‰ в год в западном бассейне и 40-50‰ в год в восточном бассейне за 2001-2002 г. Соленость в 2004 г. в Большом море была от 80 до более 100‰, в Малом − около 20‰ (Micklin, 2004). В 2007 г. соленость в Большом море достигала в восточной части 211г кг-1 и 116 г кг-1 в западном (Zavialov et al., 2009).

Источник