- «Сохнет» ли Арал по Иртышу, или Почему поворот сибирских рек не удался?

- Подсчитали, прослезились…

- Как в СССР загубили Аральское море и зачем хотели повернуть вспять сибирские реки

- Что случилось с Аральским морем в 60-е

- Почему Москва не замечала надвигающейся катастрофы

- Значение потери Арала для климата

- Развал Союза, спасший Сибирь

«Сохнет» ли Арал по Иртышу, или Почему поворот сибирских рек не удался?

От плотины в верховьях Кубани, построенной в 1962 году, берет начало Большой Ставропольский канал. В подтверждение грандиозности проекта оросительно-обводнительной системы в Ставрополье гидростроители украсили плотину в станице Усть-Джегутинской (с 1975 года – город) лозунгом: «Идет вода Кубань-реки, куда велят большевики!». Этот слоган не сохранился до наших дней, но он, как никакой другой, отражал могучую поступь советских пятилеток, и его можно было спокойно применять ко многим гидротехническим сооружениям середины ХХ века, возведенным на разных водных артериях страны.

При советской власти было задумано и реализовано немало проектов, отличавшихся огромным размахом инженерной мысли. Некоторые в случае претворения в жизнь привели бы к серьёзным климатическим и природным изменениям. Чего стоил только проект осушения дна Каспийского моря для облегчения добычи нефти! А план поворота сибирских рек на юг для развития сельского хозяйства в Казахстане и Средней Азии!

Именно об этом проекте мы сегодня и поговорим. Как известно, воды в Казахстане и Средней Азии всегда не хватало. Вернее, её никогда не было в изобилии, но при грамотном ведении хозяйства, при научно организованной мелиорации проблемы можно было решить и на месте.

Самой проблемой переброски части стока рек Западной Сибири в Среднюю Азию впервые озаботился… гимназист Яков Демченко в 1868 году. Были, оказывается, и такие гимназисты. Впоследствии он даже написал книгу «О наводнении Арало-Каспийской низменности». В 1948 году автор фантастических книг «Плутония» и «Земля Санникова», а по совместительству геолог, географ и палеонтолог Владимир Обручев вновь вернулся к этой проблеме, которой дали ход на самом верху в 1968 году. Пленум ЦК КПСС озадачил Генплан, Академию наук СССР и другие организации поработать над перераспределением стока некоторых рек. Миру должно быть представлено нечто грандиозное, на фоне которого Каракумский и Крымский каналы будут выглядеть обычными арыками.

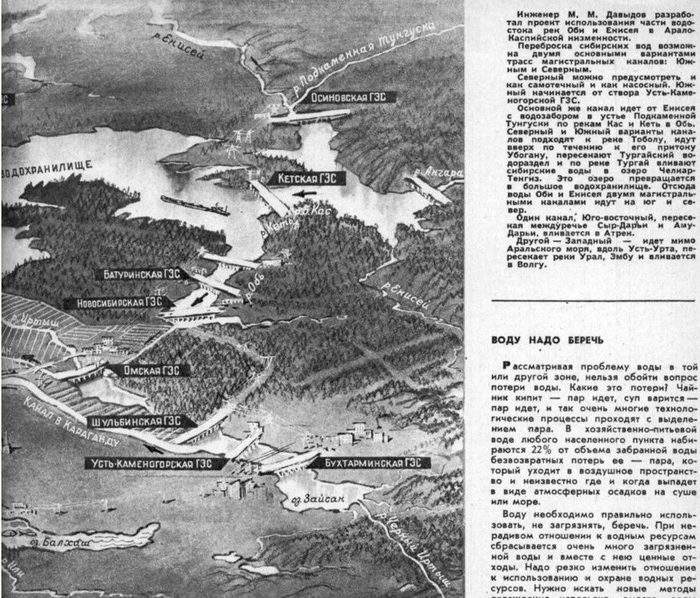

Газетная заметка о планах по развороту рек

Здесь должен был пригодиться другой лозунг побеждающего социализма: «Не ждать милости от природы, взять их – наша задача». Выполнять задачу бросились в первую очередь специалисты Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР, созданного в 1965 году. Создавалась огромная система каналов и водохранилищ от Иртыша и Оби до Аральского моря. Воды должно было хватить не только для южных районов Казахстана, Узбекистана и Туркменистана, но и для засушливых районов России, кое-что получали Курганская, Челябинская и Омская области. При удачном раскладе канал становился транспортной артерией, связывающей сибирские и среднеазиатские реки. По планам канал должен был протянуться на 2500 километров при ширине 130-300 метров и глубине 15 метров. Была надежда, что к проекту присоединится Иран. И вот тогда из Северного Ледовитого океана можно было бы попасть в Персидский залив.

Подсчитали, прослезились…

В 1970 году уже было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров «О перспективах развития мелиорации земель, регулирования и перераспределения стока рек в 1971-1985 гг.». Машина заработала, в 1968 году вошёл в строй канал Иртыш – Караганда. Он стал первой частью большого проекта.

В 1976 году на XXV съезде КПСС был выбран окончательный проект из четырёх предложенных. Только текстовых материалов было подготовлено 50 томов, которые сопровождались 10 альбомами карт и чертежей.

Проектировщики пообещали, что это очень выгодный проект, и он даст значительный народно-хозяйственный эффект. Все вложения должны были окупиться за восемь-десять лет. Начало осуществления проекта было определено на 1985 год, а потом вообще передвинули на 2000 год.

Сооружения канала Иртыш-Караганда

То, что сроки были сдвинуты, позволило развернуть в стране обширную дискуссию. Многие учёные, ознакомившись с проектом, назвали его просто авантюрой. Академия наук СССР подготовила отрицательные заключения, а группа геологов-академиков во главе с Александром Яншиным направила письмо в ЦК КПСС «О катастрофических последствиях переброски части стока северных рек». К дискуссии присоединились известные писатели Сергей Залыгин, Валентин Распутин, Василий Белов, Виктор Астафьев. Их требование к руководству страны было одно – остановить проект.

По поручению Михаила Горбачёва была создана экспертная комиссия по проблемам повышения эффективности мелиорации. Итог известен – проект закрыли.

Иногда диву даёшься, какие всё-таки мы отчаянные ребята. Всё нам по плечу и море по колено. Но, как оказалось, и на Западе есть прожектёры, на которых не нужно равняться. В Америке был подобный «проект века», и он тоже предусматривал переброску части стока рек с Аляски в засушливые районы Канады, США и Мексики. Над проектом активно работали в 1950-е годы. Казалось, ещё немного, и воды всем хватит. Но когда посчитали, – прослезились. Проект был заброшен. Выяснилось, что слишком дорого, да и последствия для природы непредсказуемы. Наверное, не всё человек может взять от природы…

Обложка: pikabu.ru

Источник

Как в СССР загубили Аральское море и зачем хотели повернуть вспять сибирские реки

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Среднеазиатское озеро, привычно именуемое Аральским морем, до середины прошлого века занимало четвёртую мировую позицию по площади. За несколько десятилетий Арал потерял 3/4 своего объема, отступив по береговым линиям до сотни километров. Следом закрылись десятки успешных предприятий, детские лагеря и излюбленные пляжные курорты, в свое время не уступавшие европейским. Масса людей оказались на обочине жизни, ведь сразу в нескольких регионах возникла обширная проблема с занятостью населения. Пустынную жемчужину принесли в жертву хлопку и экономическим программам.

Что случилось с Аральским морем в 60-е

Безвредное использование человеком Аральского моря длилось до середины 20 столетия. Руководство Советского Союза делало высокие ставки на выращивание в засушливой Азии влаголюбивого хлопка, выступавшего в тот период стратегической культурой. В 30-е для подпитки хлопчатника там начали массово прокладывать оросительные каналы. К 60-м ЦК решил увеличить посевные площади вдвое, что было отмечено повсеместными празднествами. Через сбыт хлопка азиатские республики собирались избавиться от вековой нищеты, начав интенсивный водоотбор для ирригации. Эти процессы привели к резкому сокращению воды в озере, при этом ее соленость росла. Средняя Азия выступала за любые проекты, касавшиеся развития хозяйства. Проблемы экологии никто даже не рассматривал. На кону стояло только финансирование, обогащение и процветание. Влага для полива новых плантаций бралась из Амударьи и Сырдарьи — обе эти реки питали Аральское море. Лишившись речных притоков, море стремительно засыхало.

Почему Москва не замечала надвигающейся катастрофы

До самого 1985-го проблема Аральского моря не обсуждалась. О надвигающемся коллапсе впервые открыто заговорил Михаил Горбачев, но было поздно. В 1989-м Арал самопроизвольно разделился на два независимых бассейна: Северное Аральское море и Южное . За 30 лет, с 1960 до 1990, орошаемая площадь Центральной Азии выросла в 2 раза — до 7 миллионов Га. Объем моря снизился троекратно: с 1083 км³ до 323.

Несмотря на то, что поднятый на всесоюзном уровне вопрос выглядел шокирующе, никто не спешил сокращать отбор воды из рек-доноров Арала. В пикирующей стране и без того хватало забот, а непосредственно управленцы Азии спешили ухватить пока еще поступающие финансы. Всем очень хотелось, чтобы и море было, и хлопок оставался. Но надвигалась катастрофа планетарного характера. К концу 80-х озеро фактически перестало существовать единым бассейном. В южной части высохшего Аральского моря появилась новая пустыня Аралкум.

Значение потери Арала для климата

С отходом от берегов Аральского озера приаральские зимы стали холоднее, лето – жарче, уменьшились объемы осадков. Погибла рыба и подводная растительность. Но самым, пожалуй, страшным последствием признано то, что обнажились огромные соляные залежи с ядохимикатами, смытыми с хлопковых полей. Песчаные бури сменились соляными, ведь новообразованная пустыня оказалась на сильнейшем ветровом течении. Впоследствии пестициды со дна Аральского моря обнаружили у пингвинов Антарктиды. Вредоносная пыль достигала и Южного, и Северного полюсов, оседая в Гренландии, на горных европейских ледниках, в Волгоградской, Свердловской, Саратовской областях России.

Высыхание Аральского моря пагубно сказалось и на положении прибрежных жителей. С сокращением речного стока не стало весенних паводков, снабжавших низовья Амударьи и Сырдарьи пресной водой. Как итог — прекращение сельскохозяйственной деятельности.

До резкого падения уровня воды в Приаралье функционировали 2 крупных порта, на месте которых вскоре остались лишь поржавевшие остовы кораблей. Прекращение рыбной ловли с увеличением солености воды крепко ударило по всей региональной инфраструктуре. Обмеление сократило и грунтовые воды, в результате чего исчезла привычная в тех местах густая зелень. Резко сократилось количество млекопитающих и птиц при сопутствующем падении поголовья.

Развал Союза, спасший Сибирь

Когда проблема подошла к точке невозврата, возникла идея спасать Арал ценой жизни сибирских рек. Задумали построить канал в 2,5 тысячи км, по которому воды Иртыша и Оби направятся в умирающее море. В перспективе предполагалось таким же образом поступить с Енисеем и Леной. Специалисты сегодня утверждают, что такое решение вело бы к чудовищной катастрофе для всей Сибири. Азиатские номенклатурщики наиболее активно продвигали вверх эти проекты. Ученые молчали, опасаясь реакции сверху. Развернуть реки хотели властные министры, генералы ВПК, партийная элита Средней Азии.

Бурей страстей окутана история с позицией Косыгина по речному вопросу. Ему так и не простили резко негативную оценку проекта, высказанную открыто в лицо членам Политбюро. Решение разворачивать реки было принято, запланировали потоки гигантских госсредств. К проекту подключили лучшие НИИ, высокопоставленных чиновников, аппаратчиков. Безумные действия были приторможены усилиями ученого-геолога с мировым именем Александра Яншина. Когда он занимал пост вице-президента Академии наук, вокруг него объединялись авторитетные климатологи, географы, биологи и математики. По сути, эти люди выступали независимыми экологическими экспертами.

В едином научном порыве они решились спасать родину, зная, что против них восстанет идеологическая машина. Ученые заявили, что прокладка канала перекроет вековые миграционные пути животных, и первым вымрет северный олень. Алтай останется без воды, повысится соленость Ледовитого океана из-за уменьшения пресного стока с последующим передвижением границ вечной мерзлоты вглубь России. Всем сибирским рекам грозило сокращение рыбы, что в свою очередь привело бы к голоданию малых северных народов. С высыханием западносибирских болот огромным территориям предрекались обширные торфяные пожары, а пойменным лугам – затопления с потерей кормовой базы для скота Сибири.

К счастью, с перестроечными процессами экономическая обстановка в СССР осложнилась, и проект оказался не по карману. Советский Союз распадался, но Сибирь была спасена.

Вы можете прочитать подробнее о том, как живёт сегодня Арал – море, которое принесли в жертву хлопку.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник