Сколько солей содержится в воде Аральского моря, в 3 кубических метрах если её солёность состовляет 55% ?

Это — уже задача не про солёность воды, это — про влажность соли. )) )

Александр Знайка прав, что условия задачи неверны.. .

Возможно, Вы имели в виду 55‰ ?

Тогда это — ‰ — промилле, одна тысячная доля.

55‰ = 5,5%

Тут уже на школьном уровне можно решать, пренебрегая плотностью раствора, принимая, что масса 1 куб. м. = 1 тонне.

В 100 кг воды Аральского моря — 5,5 кг соли

В 3000 кг — Х кг

Х = 165 кг.

Многовато, конечно.. . Но ещё в 2002 г экспедиция Института океанологии РАН намерила в западной части Большого моря

на поверхности соленость около 76‰, а у дна — еще больше.. . Такой вот рассол.

Ответить на этот вопрос нельзя не зная плотности — её я не смог найти нигде, зато нашёл информацию про солёность Аральского моря в Википедии http://en.wikipedia.org/wiki/Aral_sea :

«As of 2004, the Aral Sea’s surface area was only 17,160 km2, 25% of its original size, and a nearly fivefold increase in salinity had killed most of its natural flora and fauna. By 2007 the sea’s area had further shrunk to 10% of its original size, and the salinity of the remains of the South Aral had increased to levels in excess of 100 g/L.[2] (By comparison, the salinity of ordinary seawater is typically around 35 g/L; the Dead Sea’s salinity varies between 300 and 350 g/L.) The decline of the North Aral has now been partially reversed following construction of a dam (see below) but the remnants of the South Aral continue to disappear and its drastic shrinkage has created the Aralkum, a desert on the former lakebed.»

Солёность 55% означает что в 100 г воды содержится 55 г соли. Плотность такой воды неизвестна из условий задачи, но даже если считать что плотность равна плотности пресной воды, то солёность будет 550 г/литр — даже выше чем самая солёная вода Мётрвого Моря 300-350 г/л. Реально плотность выше единицы, предположим 1,5 г/см^3, тогда 100 г занимают 66,7 см^3 и содержат 55 г соли, тогда солёность будет 825 г/литр — а это тем более невозможно.

Так что условия задачи неверны.

Если исходить из литературных данных, что солёность Аральского Моря 100 г/л, то в 3 м^3 содержится 3000*100 г = 300 кг соли

Хорошо, теперь попытаемся повозражать и представим, что вода Аральского Моря — насыщенный раствор соли NaCl

Согласно вот этой таблице http://www.800mainstreet.com/9/0009-004-solub.html

Насыщенный раствор на 40-градусной жаре будет 36,6 г/100 мл воды. Следовательно солёность такого раствора будет 36,6 г/ 136,6 г

а на 100 г — 26 г, следовательно 26% — почти в два раза ниже, чем по условиям задачи.

Проблема в том, что задачу нелься решить без знания плотности, а плотность нельзя взять из таблиц, поскольку ни одна морская соль таких концентраций не образует. Конечно, можно рассчитать на более растворимы нитрат натрия, предположим. Однако в море он практически не содержится.

Источник

Температура и солёность воды в Аральском море

Аральское море – уникальный по своим характеристикам географический объект. Некогда оно было одним из самых крупных озёр на планете, однако из-за необдуманных решений людей с каждым годом его территория уменьшается.

Общая характеристика водоема

Озеро располагается на Туранской плите, его возраст составляет примерно 10 тыс. лет, что позволяет говорить о нем как о наиболее молодом. Территориально Арал принадлежит двум государствам – Казахстану и Узбекистану. В прошлом его площадь приближалась к 70 тыс. кв. км. Но после строительства в 30-х годах XX века искусственных каналов, меняющих русло рек Амударьи и Сырдарьи, питание Аральского моря прекратилось. Объект постепенно начал мелеть, в 60-х годах прошлого столетия из-за возросших потребностей в орошении хлопковых полей процесс осушения и уменьшения Арала стал более интенсивным. В результате непродуманных действий человека к сегодняшнему дню сохранилось чуть более 10% его изначальной площади – около 8 тыс. кв. км. По сути, оно превратилось в два водоема – Южный и Северный Арал.

Современное озеро представляет собой ужасное зрелище. Большей частью это пустыня. Лишь небольшой участок моря в Казахстане пытается бороться за жизнь. Несомненно, происходящие процессы деградации отразились на свойствах этого объекта.

Температура воды

Если изучить замеры температуры воды, то на данный момент она зимой опускается до +4 градусов, а летом – до +26. Пляжный сезон здесь длится не более пяти месяцев, начинается в июне и завершается ближе к октябрю.

Несмотря на то, что Аральское море находится в южной зоне, его поверхность год от года покрывается льдом. Наибольшую толщину он набирает в феврале. Хотя у берегов ледовый покров представлен в виде припая, на небольшом отдалении, если хорошо всмотреться, можно увидеть дрейфующие льдины. Ближе к центру они собираются в сплошное ледовое покрытие.

Таяние ледяного покрова начинается со второй половины февраля. Первые процессы разрушения плотной ледовой корки происходят на юге, к марту они достигают северных окраин Арала. Но в суровые весенние месяцы припай у побережья озера может сохраняться вплоть до конца апреля.

Соленость Аральского моря

Содержание солей в Аральском море из-за стремительного уменьшения его объемов постоянно меняется. Так, в 1960 году исследователи по результатам анализа воды установили, что соленость Арала в разных его частях варьируется от 9,6 до 10,3 промилле. В холодный период, когда поверхность водоема покрывается льдом, соленость воды повышается, летом, напротив, из-за увеличения стока рек она уменьшается. Наименьшие показатели солености на тот период наблюдались на юго-западе озера, наибольшие – на мелководье с восточной окраины.

Сейчас, находясь под влиянием деградирующих процессов, соленость Аральского моря возросла в десятки раз. По результатам анализа проб воды, взятых в разных местах озера, концентрация соли в нем составляет от 3,5 до 130 промилле. Исследователи отмечают, что степень солености Северного Арала существенно ниже, чем соленость воды в Южном озере. При этом максимальный показатель превышает соленость Мирового океана более чем в четыре раза.

Солевой состав воды в Аральском море – не единственная особенность водоема. В течение года здесь наблюдается увеличение растворенного кислорода, причем в донной области его концентрация порой повышается 1,5 или даже 2 раза. Ученые объясняют этот феномен несколькими причинами. В первую очередь, донная растительность озера в процессе фотосинтеза выделяет огромное количество кислорода. Поскольку озеро мелководное и достаточно прозрачное, в нем обитает небольшой объем планктона, который не в состоянии поглотить весь кислород.

На фоне этого вода в озере практически не содержит фосфат-нитридных соединений. Их концентрация в течение года колеблется, увеличиваясь летом и уменьшаясь осенью. Подобные процессы тоже объясняются активной фотосинтетической деятельностью подводных растений.

Источник

Аральское море концентрация соли

Самое восточное в системе водоемов южной евразийской геосинклинали Аральское море было расположено на границе ценральноазиатских пустынь Каракум, Кузылкум и Плато Устюрк. До 1960 г. оно было четвертым по размерам замкнутым континентальным водоемом мира (66000 км 2 в 1960 г) после Каспийского моря, Великих Американских озер и Озера Виктория в Африке.

В первой половине ХХ века Аральское море представляло собой большой специфический бассейн, сочетающий морские и лимнологические черты, сложная топография дна и поступление пресных вод из крупных рек определяло специфические черты его отдельных районов. Наибольшая длина моря была 428 км, наибольшая ширина –284 км. Его площадь составляла 66 100 км 2 , объем моря составлял 1060 км2 .

Уровень моря был выше уровня океана на 52 м. Наибольшая глубина ( 67 м) находилась близ западного берега моря, преобладающие глубины были 10-30м при средней глубине 16,2 м (Зенкевич, 1963). Аральское море в тот период включало пять районов с различными гидрофизическими характеристиками: 1- северный район (Малое море); 2-восточный и юго-восточный район; 3 — южный район, прилегающий к дельте Амударьи; 4- центральный район; 5 — западный глубоководный район (Косарев, 1975).

Климат в районе Аральского моря был субтропический и континентальный (Бортник, Чистяева, 1990). В наиболее теплое время года, в августе, поверхностные воды в открытой части моря имели среднюю температуру 24-25 0С, а глубинные в западной впадине – 2.30 С, но в июне средняя придонная температура спускалась до –0.30 С. Термоклин располагался в среднем на глубине 16-28 м, а в восточной мелководной части моря летом вода прогревалась до дна и термоклин отсутствовал (Косарев, 1975).

По солевому составу вода Аральского моря отклоняется от океанической воды еще более, чем Каспийского, и близка по соотношению отдельных солей к пресной воде. Средняя соленость Аральского моря была близка к 10‰ (10.2‰).

Хорошее вертикальное перемешивание и соответственно хорошее аэрирование водоема создавало благоприятные условия для его достаточно высокой биологической продуктивности. Однако, в результате весьма сложной геологической истории изменений в своей орографии и солености Аральского моря имело весьма бедную качественно флору и фауну.

После длительного периода стабильности с начала 1960-х годов началось антропогенное пересыхание Аральского моря из-за нерегулируемого использования вод Амударьи и Сырдарьи на протяжении многих лет на нужды орошаемого земледелия полей хлопка и риса без ограничений и контроля, что привело к резкому уменьшению биоразнообразия Аральского моря (Zavialov, 2005). После 1978 г. летом речная вода в море вообще не поступала. К 1980 г. уровень Арала упал на 7 м. площадь сократилась на 25%, объем уменьшился на 43%, соленость возросла с 10,2 до 18‰ (Бортник и др., 1983). В 1982 г. уровень моря стал на 9 м ниже среднемноголетнего за 1925-1960 гг. Соленость воды повысилась до 19‰, а на мелководьях до 30‰. В 1989 г. падение уровня достигло 13 м, а соленость превысила 24‰ (Плотников и др.,1991).

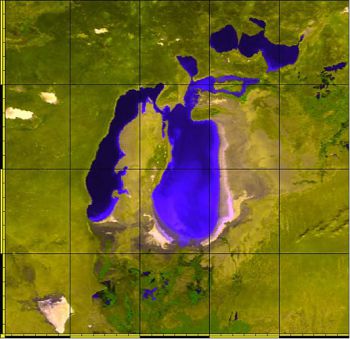

Разделение Аральского моря (снимок MODIS 03.10.2002) (из Zavialov,2005).

С 1961 г. Аральское море начало высыхать примерно на 0.5 м в год за исключением 1969, 1970 и 2003 гг., когда уровень моря практически не менялся. К 1980-х гг. весь рыбный флот встал, и вся навигация была прекращена в Аральском море. К 1989 г. Малое море полностью отделилось, его уровень менялся незначительно в пределах нескольких метров. Соленость в Большом море варьировала от 30‰ сразу после отделения до 20‰ в 2002 г. (Friedrich & Oberhansli, 2004). К 2004 г. уровень Арала упал на 23 м (Zavialov, 2005). После отделения в Малом море уровень моря начал подниматься, в то время как в Большом – продолжал падать. В 1992 г казахи построили дамбу, предотвращающую попадание воды из Малого моря в Большое. В дальнейшем она была продлена и укреплена, однако в 1999 г она была прорвана и вода опять стала поступать в Большое море из Малого. Средняя глубина Аральского моря уменьшилась от 16.2 м в 1960 г. до 6 м в 2003 г. Площадь поверхности моря уменьшилась от 66 100 км 2 до 17 000 км 2 , объем уменьшился от 1060 до 100 км 3 .

В 2004 г. Аральское море потеряло 75% своей площади и 90% воды. Однако оно все еще представляет собой водоем с максимальной глубиной 43 м и горизонтальной протяженностью свыше 200 км (Zavialov, 2005). Большое море состоит из двух раздельных бассейнов, соединенных друг с другом узким мелководным каналом, шириной около 3 км (Рис. 1). Суммарный речной сток из Амударьи и Сырдарьи изменялся следующим образом: 1911-1960 гг.–56.0 км 3 , 1961-1970 гг. – 43.4 км 3 , 1971-1980 гг. – 16,7 км 3 , 1981-1990 гг. – 4.2 км 3 (Bortnik, 1996).

Температура поверхностного слоя возросла от средней годовой 24 0С до более 270 С. Возросла разница в температурном режиме в различных районах. В настоящее время разница между температурой поверхностного слоя в западном и восточном районах большого Арала составляет 50 С.

Процесс увеличения солености на начальном этапе составлял 0,2‰ в год, затем увеличился до 5‰ в год в западном бассейне и 40-50‰ в год в восточном бассейне за 2001-2002 г. Соленость в 2004 г. в Большом море была от 80 до более 100‰, в Малом − около 20‰ (Micklin, 2004). В 2007 г. соленость в Большом море достигала в восточной части 211г кг-1 и 116 г кг-1 в западном (Zavialov et al., 2009).

Источник