Температура и солёность воды в Аральском море

Аральское море – уникальный по своим характеристикам географический объект. Некогда оно было одним из самых крупных озёр на планете, однако из-за необдуманных решений людей с каждым годом его территория уменьшается.

Общая характеристика водоема

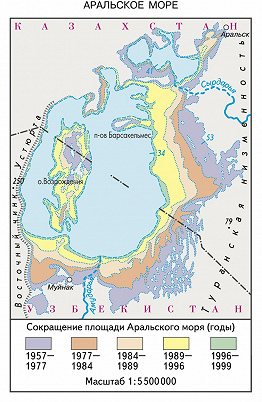

Озеро располагается на Туранской плите, его возраст составляет примерно 10 тыс. лет, что позволяет говорить о нем как о наиболее молодом. Территориально Арал принадлежит двум государствам – Казахстану и Узбекистану. В прошлом его площадь приближалась к 70 тыс. кв. км. Но после строительства в 30-х годах XX века искусственных каналов, меняющих русло рек Амударьи и Сырдарьи, питание Аральского моря прекратилось. Объект постепенно начал мелеть, в 60-х годах прошлого столетия из-за возросших потребностей в орошении хлопковых полей процесс осушения и уменьшения Арала стал более интенсивным. В результате непродуманных действий человека к сегодняшнему дню сохранилось чуть более 10% его изначальной площади – около 8 тыс. кв. км. По сути, оно превратилось в два водоема – Южный и Северный Арал.

Современное озеро представляет собой ужасное зрелище. Большей частью это пустыня. Лишь небольшой участок моря в Казахстане пытается бороться за жизнь. Несомненно, происходящие процессы деградации отразились на свойствах этого объекта.

Температура воды

Если изучить замеры температуры воды, то на данный момент она зимой опускается до +4 градусов, а летом – до +26. Пляжный сезон здесь длится не более пяти месяцев, начинается в июне и завершается ближе к октябрю.

Несмотря на то, что Аральское море находится в южной зоне, его поверхность год от года покрывается льдом. Наибольшую толщину он набирает в феврале. Хотя у берегов ледовый покров представлен в виде припая, на небольшом отдалении, если хорошо всмотреться, можно увидеть дрейфующие льдины. Ближе к центру они собираются в сплошное ледовое покрытие.

Таяние ледяного покрова начинается со второй половины февраля. Первые процессы разрушения плотной ледовой корки происходят на юге, к марту они достигают северных окраин Арала. Но в суровые весенние месяцы припай у побережья озера может сохраняться вплоть до конца апреля.

Соленость Аральского моря

Содержание солей в Аральском море из-за стремительного уменьшения его объемов постоянно меняется. Так, в 1960 году исследователи по результатам анализа воды установили, что соленость Арала в разных его частях варьируется от 9,6 до 10,3 промилле. В холодный период, когда поверхность водоема покрывается льдом, соленость воды повышается, летом, напротив, из-за увеличения стока рек она уменьшается. Наименьшие показатели солености на тот период наблюдались на юго-западе озера, наибольшие – на мелководье с восточной окраины.

Сейчас, находясь под влиянием деградирующих процессов, соленость Аральского моря возросла в десятки раз. По результатам анализа проб воды, взятых в разных местах озера, концентрация соли в нем составляет от 3,5 до 130 промилле. Исследователи отмечают, что степень солености Северного Арала существенно ниже, чем соленость воды в Южном озере. При этом максимальный показатель превышает соленость Мирового океана более чем в четыре раза.

Солевой состав воды в Аральском море – не единственная особенность водоема. В течение года здесь наблюдается увеличение растворенного кислорода, причем в донной области его концентрация порой повышается 1,5 или даже 2 раза. Ученые объясняют этот феномен несколькими причинами. В первую очередь, донная растительность озера в процессе фотосинтеза выделяет огромное количество кислорода. Поскольку озеро мелководное и достаточно прозрачное, в нем обитает небольшой объем планктона, который не в состоянии поглотить весь кислород.

На фоне этого вода в озере практически не содержит фосфат-нитридных соединений. Их концентрация в течение года колеблется, увеличиваясь летом и уменьшаясь осенью. Подобные процессы тоже объясняются активной фотосинтетической деятельностью подводных растений.

Источник

АРА́ЛЬСКОЕ МО́РЕ

АРА́ЛЬСКОЕ МО́РЕ , Арал (тюрк. «арал» – остров; первоначальное название местности при устье р. Амударья, а затем и всего озера), крупный бессточный солёный водоём, имеющий характерные морские и озёрные черты, на Туранской низменности, в Казахстане и Узбекистане. Впадина Аральского моря образовалась в результате прогиба земной коры в верхнем плиоцене. Его возраст ок. 140 тыс. лет. Очертания менялись весьма значительно в результате климатических флуктуаций, хозяйственной деятельности в его бассейне, миграции русел основных впадающих в море рек – Сырдарьи и, особенно, Амударьи. В четвертичное время Амударья оканчивала своё течение попеременно то в Сарыкамышской впадине, не достигая Арала, то в Аральской котловине. Соответственно, Арал то мелел, то увеличивал свои размеры. За последние 4–6 тыс. лет амплитуда колебаний моря составила более 20 м. Большая средневековая регрессия произошла 400–800 лет назад, когда уровень упал до отметки 31 м. На обмелевшем дне Аральского моря найдены остатки зарослей саксаула, древних поселений, мавзолея Кердери. В сер. 20 в. уровень моря был относительно стабильным (незначительные колебания около отметки 53 м). Аральское море было четвёртым по размерам акватории озером в мире. При этом уровне площадь составляла 66,6 тыс. км 2 , объём 1068 км 3 , максимальная длина 428 км, ширина 235 км, наибольшая глубина 69 м (при средней глубине 16 м и преобладающих глубинах 20–25 м), средняя солёность воды 10–12‰. Вода Аральского моря отличалась высокой прозрачностью, особенно в его центральной и западной частях, вдали от устьев Амударьи и Сырдарьи, воде которых свойственна повышенная мутность. Цвет воды в центре моря был синим, а у берегов – зеленоватым. Вода характеризовалась щелочной реакцией – водородный показатель pH составлял 8,2–8,4. В химическом составе воды преобладали сульфат и карбонат при относительном небольшом количестве ионов хлора. Воде было свойственно невысокое содержание основных биогенных элементов, и по уровню трофности водоём характеризовался как мезотрофный. В Аральском море до сер. 20 в. обитало ок. 20 видов рыб (шип, лещ, сазан, плотва, судак и др.). В 1950–60-е гг. было вселено ещё 13 видов рыб. В море насчитывалось более тысячи островов, крупнейшие из которых – Кокарал, Барсакельмес, Лазарева, Возрождения. На юге располагался Акпеткинский архипелаг, представляющий собой подтопленные морскими водами песчаные дюны пустыни Кызылкум. Северный берег местами высокий, местами низкий, был изрезан заливами, восточный – низменный, песчаный с большим количеством малых островов и заливов, южный – низменный, занятый дельтой Амударьи, западный образован обрывом (чинком) плато Устюрт высотой до 250 м. Климат континентальный. Средняя температура воздуха летом 24–26 °С, зимой от –7 до –13,5 °С. Температура воды поверхностного слоя летом 28–30 °С. Зимой обычно замерзала северо-восточная и северная части моря. Приходную часть водного баланса (64–65 км 3 /год) составлял главным образом (ок. 90%) речной сток Амударьи и Сырдарьи. На долю атмосферных осадков и небольшого притока подземных вод приходилось несколько более 10%. Сток Амударьи составлял в среднем 44–46 км 3 /год, Сырдарьи – ок. 10 км 3 /год.

Источник