Когда Аральское море было Каспийским заливом Скифского океана?

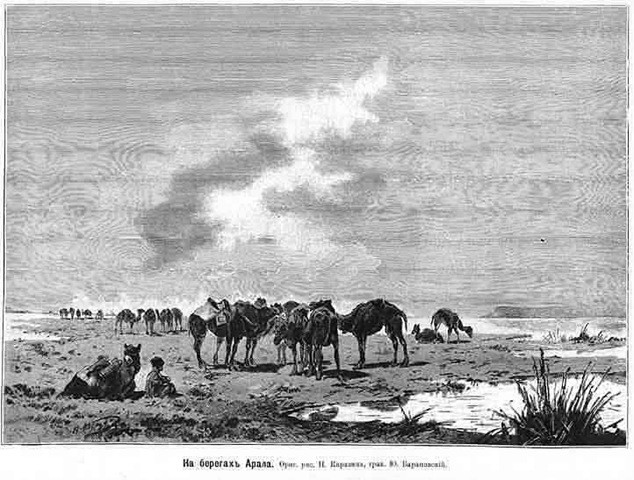

Во времена моей молодости Аральское море вполне было достойно носить такой титул. Сейчас же Аральское море — два жалких высыхающих озерца, затерянные в песках, из которых торчат остовы брошенных кораблей. Это показывает нам, какие крупные географические изменения могут происходить не то что в течении столетий, а в течении десятилетий.

А ведь когда-то, всего несколько веков назад акватория Аральского моря выглядела совсем иначе, чем даже в ХХ веке. И не только Аральское, но и Каспийское. На древних античных и средневековых географических картах Каспийское и Аральское моря изображены как единый водный бассейн, более того, у античных авторов этот Арало-Каспий соединен с Ледовитым океаном длинным и узким проливом, как, например, на карте Эратосфена (276 г. до Р.Х. — 194 г. до Р.Х.).

Такие древние географы как Гиппарх и Посейдоний называли Каспий заливом мирового Океана. А античный флотоводец Патрокл Македонянин, который по приказу диодоха Селевка Первого лично совершил плавание по Каспийскому морю, утверждал в своем донесении царю, что пролив между Каспием и [Северным] Океаном имеет длину 6000 стадиев (примерно 1100 км). Пролив между Каспием и Океаном отражен на карте Страбона. На ней хорошо видно, что впадающие сейчас в остатки Аральского моря реки Сырдарья и Амударья впадали в его время в единый бассейн Арало-Каспийского моря, а связь с Океаном идет через пролив на месте нынешней Тургайской равннины. Некоторые античные авторы писали и о проливе между Каспием и Черным морем.

Современная наука пришла к выводу, что действительно, Арало-Каспий действительно был единым водным бассейном, соединявшимся как с Черным морем, так и с Ледовитым океаном проливами.

«Каспийское море… питаемое подледниковыми водами, имело значительно большие размеры и заполнило собой всю Прикаспийскую низменность до краев, а избыток воды сливался через Кумо-Маныческую впадину в замкнутый бассейн Черного моря» (Магомедов М.Г., Каспаров С.А., Тупик Н.В. Циркумкаспий в голоцене… с. 99). Там же сообщается , что Аральское море было «одним из элементов водосборной системы» Каспия, а «такие реки как Амударья, Сырдарья, Узбой… вносили определенный вклад в водный баланс Каспийского моря» (с. 100).

То есть, проще говоря, Арал был частью Каспия и в это единое море впадали Амударья и Сырдарья. Специалисты утверждают, что эти гигантские водные пространства, связанные друг с другом проливами длиной в сотник километров, были результатом таяния ледника: «В результате таяния подошвы ледника мощные водные потоки устремились в Каспийское море как со стороны Волги, так и со стороны Тургайской ложбины» (Там же).

Тургайская ложбина — узкая и длинная долина, отрезающая Южный Урал от Казахского мелкосопочника (продолжения горной системы Тян-Шаня и Алтая) и соединяющая Туранскую низменность с Западно-Сибирской равниной (долиной рек Обь и Иртыш).

Лучше всего можно представить эту географическую фигуру в виде водяных часов с двумя резервуарами (Западно-Сибирским и Туранским). Конечно, пока ледник таял и представлял собой «горный» склон, обращенный на юг и «подпирающий» талые воды как запруда, вода могла устремиться из «верхнего» резервуара (Западной Сибири) в «нижний» (Туранскую низменность, где находилось Арало-Каспийское море). Но когда ледник растаял, и воды от его таяния затопили Западно-Сибирскую равнину, превратившись в Скифский океан (а затем, в Средние века — в Китайское озеро, хорошо видное на средневековых картах в районе нижней Оби), Тургайская ложбина стала тем проливом между Каспием и Океаном, по которому плавал на север Патрокл. Подтверждением слияния Каспия с Ледовитым океаном остался каспийский тюлень и остров Тюлений у берегов Калмыкии.

Западно-Сибирская равнина и сейчас представляет собой одно сплошное болото — бывшее дно Скифского (Северного) Океана. А находящаяся восточнее этой равнины возвышенность до сих пор называется Белогорским материком — с память о плескавшихся у его склонов моря.

Если взглянуть на крупномасштабную карту Сибири, то видно, что там огромное количество больших и малых озер, оставшихся как напоминание о растаявшем леднике и вечной мерзлоте, подземный лед которой продолжает таять по сей день.

Таким образом, можно утверждать, что в конце последнего оледенения на месте Арала и Каспия было единое огромное море. Его северные границы доходили до нынешних Саратова и Уральска; на западе это Арало-Каспийское море соединялось проливом с Азово-Черноморским бассейном; глубоко врезаясь между Большим и Малым Кавказскими хребтами, это море затопляло долину реки Куры. На северо-востоке это море соединялось через Тургайский пролив с Западно-Сибирским (Скифским) морем и Ледовитым океаном. По Каспию плавали тюлени и льдины а, может быть, и айсберги, сползающие с Уральских гор. Посреди моря торчали несколько вершин Устюрта, бывших тогда островами.

И все это было не 10-12 тысяч лет назад, а во втором тысячелетии до н.э. Только этим можно объяснить тот факт, что древние греки зафиксировали и письменно, и на географических картах исчезнувшие ныне проливы, очертания морей, линию ледяных Рифейских гор (о них смотри мою публикацию » Гиперборейские горы. Куда они исчезли? «). И никакие первобытные племена не могли донести такие географические сведения до античных ученых даже при наличии исключительно долгой (длиной в 10 тысяч лет?) исторической памяти.

Подробнее о Арало-Каспии и процессах его образования написано в моей книге » История русского народа от потопа до Рюрика «.

Источник

Аральское море и причины его гибели

Аральское море — бессточное солёное озеро в Средней Азии, на границе Казахстана и Узбекистана. С 1960-х годов XX века уровень моря (и объём воды в нём) быстро снижается вследствие забора воды из основных питающих рек Амударья и Сырдарья.

До начала обмеления Аральское море было четвёртым по величине озером в мире. Чрезмерный забор воды для полива сельскохозяйственных угодий превратил четвертое в мире по величине озеро-море, прежде богатое жизнью, в бесплодную пустыню. То, что происходит с Аральским морем – настоящая экологическая катастрофа, вина за которую лежит на Советской власти. В настоящий момент высыхающее Аральское море ушло на 100 км от своей прежней береговой линии возле города Муйнак в Узбекистане.

Почти весь приток воды в Аральское море обеспечивается реками Амударья и Сырдарья. На протяжении тысячелетий случалось, что русло Амударьи уходило в сторону от Аральского моря (к Каспию), вызывая уменьшение размеров Арала. Однако с возвращением реки Арал неизменно восстанавливался в прежних границах. Сегодня на интенсивное орошение полей хлопчатника и риса уходит значительная часть стока этих двух рек, что резко сокращает поступление воды в их дельты и, соответственно, в само море. Осадки в виде дождя и снега, а также подземные источники дают Аральскому морю намного меньше воды, чем ее теряется при испарении, в результате чего водный объем озера-моря уменьшается, а уровень солености возрастает

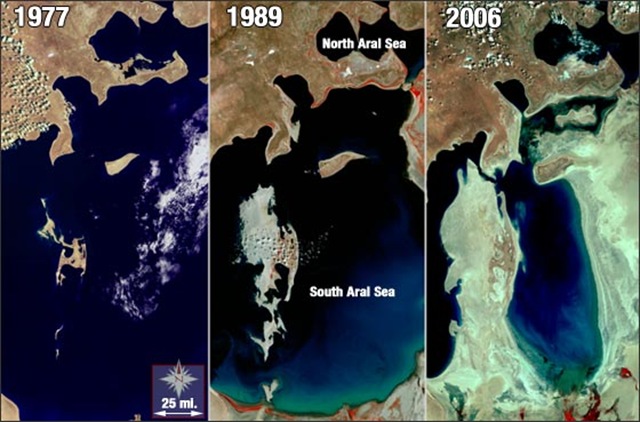

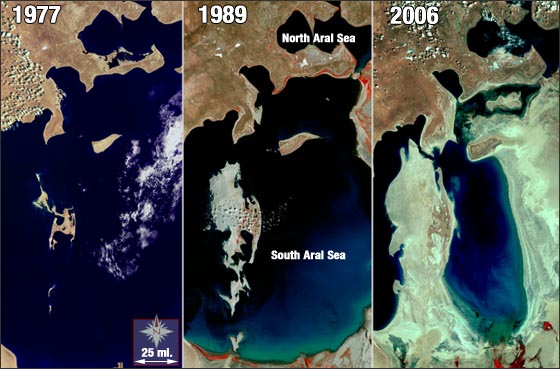

В Советском Союзе ухудшающееся состояние Аральского моря скрывалось десятилетиями, вплоть до 1985 г., когда М.С. Горбачев сделал эту экологическую катастрофу достоянием гласности. В конце 1980-х гг. уровень воды упал настолько, что все море разделилось на две части: северный Малый Арал и южный Большой Арал. К 2007 г. в южной части четко обозначились глубокий западный и мелководный восточный водоемы, а также остатки небольшого отдельного залива. Объем Большого Арала сократился с 708 до всего лишь 75 км3, а соленость воды возросла с 14 до более чем 100 г/л. С распадом СССР в 1991 г. Аральское море оказалось поделенным между вновь образованными государствами: Казахстаном и Узбекистаном. Таким образом, был положен конец грандиозному советскому плану по переброске сюда вод далеких сибирских рек, и развернулась конкуренция за обладание тающими водными ресурсами. Остается только порадоватся, что не удалось окончить проект по переброске рек Сибири, потому как неизвестно, какие бы катастрофы последовали за этим

Коллекторно-дренажные воды, поступающие с полей в русло Сырдарьи и Амударьи стали причиной отложений из пестицидов и различных других сельскохозяйственных ядохимикатов, появляющихся местами на 54 тыс. км? бывшего морского дна, покрытого солью. Пыльные бури разносят соль, пыль и ядохимикаты на расстояние до 500 км. Бикарбонат натрия, хлорид натрия и сульфат натрия переносятся по воздуху и уничтожают или замедляют развитие естественной растительности и сельскохозяйственных культур. Местное население страдает от большой распространённости респираторных заболеваний, анемии, рака гортани и пищевода, а также расстройств пищеварения. Участились заболевания печени и почек, глазные болезни.

Высыхание Аральского моря имело тяжелейшие последствия. Из-за резкого уменьшения стока рек прекратились весенние паводки, снабжавшие плавни низовий Амударьи и Сырдарьи пресной водой и плодородными отложениями. Число обитавших здесь видов рыб сократилось с 32 до 6 — результат повышения уровня солености воды, потери нерестилищ и кормовых участков (которые сохранились в основном лишь в дельтах рек). Если в 1960 г. вылов рыбы достигал 40 тыс. т, то к середине 1980-х гг. местное промысловое рыболовство попросту перестало существовать, и было потеряно более 60 тыс. связанных с этим рабочих мест. Наиболее распространенным обитателем оставалась черноморская камбала, приспособленная к жизни в соленой морской воде и завезенная сюда еще в 1970-е гг. Однако к 2003 г. в Большом Арале исчезла и она, не выдержав солености воды более 70 г/л — в 2–4 раза больше, чем в привычной для нее морской среде.

Судоходство на Арале прекратилось т.к. вода отступила на многие километры от главных местных портов: города Аральск на севере и города Муйнак на юге. А поддерживать в судоходном состоянии все более длинные каналы к портам оказалось чересчур затратным делом. С понижением уровня воды в обеих частях Арала упал и уровень грунтовых вод, что ускорило процесс опустынивания местности. К середине 1990-х гг. вместо пышной зелени деревьев, кустарников и трав на прежних морских берегах виднелись лишь редкие пучки галофитов и ксерофитов — растений, приспособленных к засоленным почвам и сухим местообитаниям. При этом сохранилась только половина местных видов млекопитающих и птиц. В пределах 100 км от первоначальной береговой линии изменился климат: стало жарче летом и холоднее зимой, снизился уровень влажности воздуха (соответственно сократилось количество атмосферных осадков), уменьшилась продолжительность вегетационного периода, чаще стали наблюдаться засухи

Несмотря на обширный водосборный бассейн, Аральское море почти не получает воды из-за оросительных каналов, которые, как показывает фото внизу, забирают воду из Амударьи и Сырдарьи на протяжении сотен километров их течения по территории нескольких государств. В числе прочих последствий — исчезновение многих видов животных и растений

Однако, если обратится к истории Арала, то море уже высыхало, при этом снова возвращаясь в прежние берега. Итак, каким же был Арал несколько последних столетий и как менялись его размеры?

В историческую эпоху происходили существенные колебания уровня Аральского моря. Так, на отступившем дне были обнаружены остатки деревьев, росших на этом месте. В середине кайнозойской эры (21 млн лет назад) Арал был соединен с Каспием. До 1573 года Амударья по рукаву Узбой впадала в Каспийское море, а река Тургай — в Арал. На карте, составленной греческим ученым Клавдием Птолемеем (1800 лет назад), показаны Аральское и Каспийское моря, в Каспий впадают реки Зарафшан и Амударья. В конце 16 и начале 17 веков из-за понижения уровня моря образовались острова Барсакельмес, Каскакулан, Козжетпес, Уялы, Бийиктау, Возрождения. Реки Жанадарья с 1819 года, Куандарья с 1823 года перестали впадать в Арал. С начала систематических наблюдений (XIX век) и до середины XX века уровень Арала практически не менялся. В 1950-х годах Аральское море было четвёртым по площади озером мира, занимая около 68 тыс. км.кв; его длина составляла 426 км, ширина — 284 км, наибольшая глубина — 68 м.

В 1930-е началось масштабное строительство оросительных каналов в Средней Азии, которое особенно интенсифицировалось в начале 1960-х. С 1960-х годов море стало мелеть из-за того, что вода рек, впадавших в него, во всё возрастающих объёмах отводилась на орошение. С 1960 по 1990 площадь орошаемых земель в Центральной Азии увеличилась с 4,5 млн. до 7 млн. га. Потребности народного хозяйства региона в воде возросли с 60 до 120 км? в год, из которых 90 % приходится на орошение. Начиная с 1961, уровень моря понижался с возрастающей скоростью от 20 до 80—90 см/год. До 1970-х годов в Арале обитали 34 вида рыб, из них более 20 имели промысловое значение. В 1946 году в Аральском море отловлено 23 тысяч тонн рыбы, в 1980-х этот показатель достигал 60 тысяч тонн. На казахстанской части Арала было 5 рыбозаводов, 1 рыбоконсервный комбинат, 45 рыбоприемных пунктов, на узбекистанской (Республика Каракалпакстан) — 5 рыбозаводов, 1 рыбоконсервный комбинат, более 20 рыбоприемных пунктов.

В 1989 году море распалось на два изолированных водоёма — Северное (Малое) и Южное (Большое) Аральское море. На 2003 год площадь поверхности Аральского моря составляет около четверти первоначальной, а объём воды — около 10 %. К началу 2000-х абсолютный уровень воды в море снизился до отметки 31 м, что на 22 м ниже исходного уровня, наблюдавшегося в конце 1950-х. Рыбный промысел сохранился только в Малом Арале, а в Большом Арале из-за его высокой засолённости вся рыба погибла. В 2001 году Южное Аральское море разделилось на западную и восточную части. В 2008 году на узбекистанской части моря проведены геологоразведочные работы (поиск нефте-газовых месторождений). Подрядчик — компания «ПетроАльянс», заказчик — правительство Узбекистана. Летом 2009 года восточная часть Южного (Большого) Аральского моря высохла.

Отступившее море оставило после себя 54 тыс. км2 сухого морского дна, покрытого солью, а в некоторых местах еще и отложениями из пестицидов и различных других сельскохозяйственных ядохимикатов, смытых когда-то стоками с местных полей. В настоящее время сильные бури разносят соль, пыль и ядохимикаты на расстояние до 500 км. Северные и северо-восточные ветры оказывают неблагоприятное воздействие на расположенную южнее дельту реки Амударья — самую плотно населенную, наиболее экономически и экологически важную часть всего региона. Переносимые по воздуху бикарбонат натрия, хлорид натрия и сульфат натрия уничтожают или замедляют развитие естественной растительности и сельскохозяйственных культур — по горькой иронии, именно орошение полей данных культур довело Аральское море до нынешнего плачевного состояния.

Как указывают медицинские эксперты, местное население страдает от большой распространенности респираторных заболеваний, анемии, рака горла и пищевода, а также расстройств пищеварения. Участились заболевания печени и почек, не говоря уже о глазных болезнях.

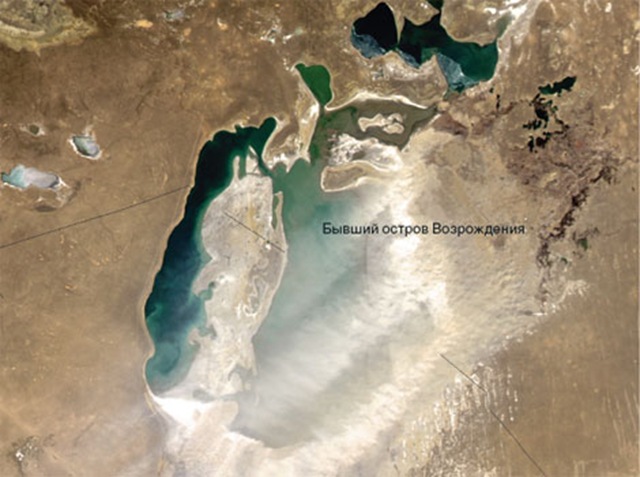

Еще одна, весьма необычная проблема связана с островом Возрождения. Когда он находился далеко в море, Советский Союз использовал его в качестве полигона по испытанию бактериологического оружия. Возбудители сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза, чумы, тифа, оспы, а также ботулинический токсин проверялись здесь на лошадях, обезьянах, овцах, ослах и других лабораторных животных. В 2001 г. в результате ухода воды остров Возрождения соединился с материком с южной стороны. Медики опасаются, что опасные микроорганизмы сохранили жизнеспособность, а зараженные грызуны могут стать их распространителями в другие регионы. Кроме того, опасные вещества могут попасть в руки террористов. Отходы и пестициды, выброшенные когда-то в воду гавани Аральска, оказались сегодня на самом виду . Сильные бури разносят ядовитые вещества, а также огромное количество песка и соли по всему региону, уничтожая сельхозкультуры и нанося ущерб здоровью людей. Подробнее об острове Возрождения можно прочитать в статье: Самые страшные острова мира

Восстановление всего Аральского моря невозможно. Для этого потребовалось бы в четыре раза увеличить годовой приток вод Амударьи и Сырдарьи по сравнению с нынешним средним показателем 13 км3. Единственным возможным средством могло бы стать сокращение орошения полей, на что уходит 92% забора воды. Однако четыре из пяти прежних советских республик в бассейне Аральского моря (за исключением Казахстана) намерены увеличить объемы полива сельхозугодий — в основном, чтобы прокормить растущее население. В данной ситуации помог бы переход на менее влаголюбивые культуры, например замена хлопчатника озимой пшеницей, однако две главные водопотребляющие страны региона — Узбекистан и Туркменистан — намерены продолжать выращивать именно хлопок для продажи за рубеж. Можно было бы также значительно усовершенствовать существующие оросительные каналы: многие из них представляют собой обыкновенные траншеи, через стенки которых просачивается и уходит в песок огромное количество воды. Модернизация всей системы орошения помогла бы ежегодно сберегать порядка 12 км3 воды, однако обошлась бы в $16 млрд.

В рамках проекта «Регулирование русла реки Сырдарьи и Северного Аральского моря» (РРССАМ) в 2003—2005 годах Казахстан построил от полуострова Кокарал до устья Сырдарьи Кокаральскую дамбу с гидротехническим затвором (который позволяет пропускать лишнюю воду для регулирования уровня водоема), отгородившую Малый Арал от остальной части (Большого Арала). Благодаря этому сток Сырдарьи скапливается в Малом Арале, уровень воды здесь вырос до 42 м абс., солёность уменьшилась, что позволяет разводить здесь некоторые промысловые сорта рыб. В 2007 году улов рыбы в Малом Арале составил 1910 тонн, из них на долю камбалы приходится 640 тонн, остальное — пресноводные виды (сазан, жерех, судак, лещ, сом) . Предполагается, что к 2012 году улов рыбы в Малом Арале достигнет 10 тысяч тонн (в 1980-е во всём Аральском море вылавливалось около 60 тысяч тонн). Длина Кокаральской дамбы составляет 17 км, высота 6 м, ширина 300 м. Стоимость работ первой фазы проекта РРССАМ составила $85,79 млн ($65,5 млн приходится на заем Всемирного банка, остальные средства выделены из республиканского бюджета Казахстана). Предполагается, что водой будет покрыта территория площадью 870 квадратных км, и это позволит восстановить флору и фауну Приаралья. В Аральске ныне функционирует рыбоперерабытывающий комбинат «Камбала Балык» (производительность 300 тонн в год), расположенный на месте бывшего хлебозавода. В 2008 году планируется открыть в Аральском районе два рыбоперерабатывающих комбината: «Атамекен Холдинг» (проектная производительность 8000 тонн в год) в Аральске и «Камбаш Балык» (250 тонн в год) в Камышлыбаше.

Развивается рыбный промысел и в дельте Сырдарьи. На протоке Сырдарьи — Караозеке построено новое гидротехническое сооружение пропускной способностью более 300 кубометров воды в секунду (Аклакский гидроузел), благодаря чему появилась возможность обводнить озерные системы, вмещающие в себя более полутора миллиардов кубометров воды. На 2008 год общая площадь озер составляет более 50 тысяч гектаров (предполагается её увеличение до 80 тысяч гектаров), количество озёр в области увеличилось со 130 до 213. В рамках реализации второй фазы проекта РРССАМ в 2010—2015 годах планируется построить плотину с гидроузлом в северной части Малого Арала, отделить залив Сарышыганак и заполнить его водой по специально прорытому каналу из устья Сырдарьи, доведя уровень воды в нём до 46 м абс [10]. От залива предполагается построить судоходный канал к порту Аральск (ширина канала по дну составит 100 м, длина 23 км). Для обеспечения транспортной связи между Аральском и комплексом сооружений в заливе Сарышыганак проект предусматривает строительство автодороги V категории протяженностью около 50 км и шириной 8 м параллельно бывшей береговой линии Аральского моря.

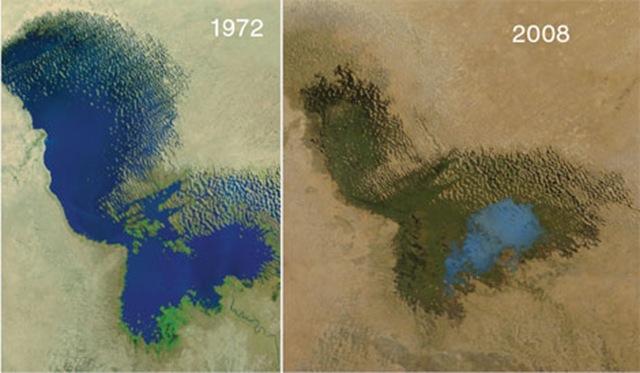

Печальную судьбу Арала начинают повторять другие крупные водоемы мира — в первую очередь озеро Чад в Центральной Африке и озеро Солтон-Си на юге американского штата Калифорния. Мертвая рыба тилапия устилает берега, а из-за неумеренного забора воды для орошения полей вода в нем становится все солонее. Рассматриваются различные планы по опреснению этого озера. В результате бурного развития орошения с 1960-х гг. озеро Чад в Африке уменьшилось до 1/10 своих прежних размеров. Фермеры, пастухи и местные жители из четырех прилегающих к озеру стран нередко яростно сражаются между собой за остатки воды (внизу справа, голубой цвет), а глубина озера составляет сегодня всего лишь 1,5 м. Опыт, связанный с потерей, а затем с частичным восстановлением Аральского моря, может пойти всем на пользу.

На снимке озеро Чад в 1972 и в 2008

Динамика падения уровня воды в Арале в течение 50 лет — с 1960 по 2010.

Август 2011г — Аральского моря практически больше не существует.

ПС: На дне Аральского моря в Казахстане обнаружено древнее погребение — остатки мавзолея, возведенного около 600 лет назад.

По мнению некоторых экспертов, эта находка свидетельствует о том, что Аральское море высыхало задолго до того, как началось нынешнее его обмеление, и что перепады уровня воды носят циклический характер.

Источник