Гидрогеологические условия территории Амурской области

Гидрогеологические условия территории Амурской области изучены очень слабо. Специальные гидрогеологические работы проведены только на Нижне-Зейской низменности.

В Амурской области А.И. Кончаковой выделяются воды артезианских бассейнов и воды складчатых районов и массивов, совпадающих в основном с главными структурными элементами области. Воды артезианских бассейнов приурочены частично к мезозою, а в основном — к палеогену и неогену, т. е. к современной Нижне-Зейской впадине, включающей Амуро-Зейский буроугольный бассейн, а также к Улягирской (Уруша-Ольдойской) и Урканской межгорным впадинам и к западной части Удского прогиба (современная Верхне-Зейская впадина). Подземные воды Нижне-Зейского артезианского бассейна содержатся в мезозойских и кайнозойских породах.

Наибольшее распространение имеют грунтовые воды в современных позднечетвертичных отложениях I надпойменной террасы (пески и галечники), русел рек Амура, Зеи, Селемджи и их притоков, а также в средне- и нижнечетвертичных отложениях II и III надпойменных террас рек Амура и Зеи. Мощность перечисленных водоносных горизонтов 5—25 м, глубина залегания 1—20 м, дебит скважин 1—5, реже 10 л/сек. Вода пресная, гидрокарбонатного состава с минерализацией 0,1—0,3 г/л.

Водоносный горизонт неогеновых отложений, распространенный на Амуро-Зейском междуречье и в бассейне нижнего течения р. Селемджи, связан с песками и подчиненными им прослоями галечников, глин и лигнитов нижней части зейской серии. Мощность горизонта изменяется от 3 м на водоразделе рек Зеи и Гари до 100 м между реками Амуром и Зеей. Средняя глубина залегания водоносного горизонта 2,5 м; дебит скважин 5—20 л/сек; минерализация воды 0,1—0,22 г/л.

В западной части Удского прогиба, в Улягирской (Уруша-Ольдойской) и Урканской межгорных впадинах водоносный горизонт в неогене зависит от мощности слоя многолетней мерзлоты. Расходы восходящих подмерзлотных источников находятся в пределах 2—15 л/сек, дебиты скважин до 3 л/сек. Вода гидрокарбонатная, натриево-кальциевая с минерализацией менее 0,3 г/л.

Водоносный комплекс нерасчлененных миоценовых и палеогеновых-— верхнемеловых отложений (бузулинская и кивдинская свиты) в Нижне-Зейском артезианском бассейне связан с чередующимися слоями глин и песков с пластами бурого угля общей мощностью до 200 м. Глубина залегания водоносного комплекса от 20 до 100 м, на Кивда-Райчихинском месторождении этот водоносный комплекс залегает первым от поверхности. Суммарная мощность водоносных слоев колеблется от 4 до 66 м. Воды напорные, величина напора от 4 м на Кивда-Райчихинском до 72 м на Иванковском месторождениях. Дебит скважин 0,5—5 л/сек, удельный дебит не превышает 0,8 м/сек, расходы родников до 3,5 л/сек. Воды гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией от 0,1 до 0,3 г/л.

Водоносный комплекс верхнемеловых отложений (цагаянская свита) развит также в Нижне-Зейском артезианском бассейне на площади левобережья нижнего течения р. Зеи. Он состоит из слабо сцементированных аргиллитов, алевролитов, песчаников и конгломератов. Мощность этого комплекса от 25 до 115 м и более. Мощность отдельных водоносных слоев в комплексе изменяется от 5 до 40 м. Глубина до первого водоносного слоя 15—125 м. Воды напорные, величина напора 5—135 м, дебит скважин от 1 до 19 л/сек.

В Нижне-Зейском артезианском бассейне на междуречье Бурей и Зеи подземные воды приурочены к породам нерасчлененных верхне- и среднечетвертичных, неогеновых (зейская серия) и верхнемеловых (цагаянская свита) отложений и составляют в них один водоносный горизонт. Он приурочен к песчано-глинистым, песчано-галечниковым, галечниковым и глинистым породам общей мощностью от 50 до 300 м. Глубина залегания горизонта 7—65 м, дебит скважин от 0,5 до 18 л/сек. Вода гидрокарбонатная, кальциево-натриевая с минерализацией до 0,1 г/л.

Водоносный комплекс в нижнемеловых отложениях распространен во впадинах фундамента Амуро-Зейского прогиба на глубине от 130—440 до 1500 м. Нижнемеловые отложения здесь состоят из аргиллитов, алевролитов, песчаников в верхней части разреза и порфиритов, туфов, кварцевых порфиров, песчаников, алевролитов в нижней части разреза. Дебит скважин от 1 до 5 л/сек, удельный дебит 0,02—0,05 л/сек. Состав воды гидрокарбонатный натриевый, минерализация менее 0,5 г/л.

В различных частях Нижне-Зейского артезианского бассейна водоносный комплекс гранитов прослеживается в местах поднятий фундамента на глубину 20—70 м. В зоне выветривания гранитов дебит скважин находится в пределах 1 л/сек при удельном дебите 0,07 л/сек.

Характерной особенностью Нижне-Зейского артезианского бассейна является наличие в нем с глубины 500 м и более минерализованных вод. До глубины 100—150 м характерен гидрокарбонатный кальциевый, натриевый или смешанный катионный состав, а глубже — гидрокарбонатный натриевый. Воды Нижне-Зейского бассейна могут быть широко использованы для водоснабжения.

Подземные воды Верхне-Зейского бассейна приурочены к области сплошного распространения многолетней мерзлоты. Здесь выделено три следующих водоносных горизонта.

1. Водоносный горизонт современных аллювиальных (песчано-галечниковых) отложений таликовой части речных долин характеризуется мощностью от 2 до 10 м, дебитом скважин до 5 л/сек. Воды пресные гидрокарбонатные смешанного катионного состава.

2. Водоносный комплекс средне-нижнечетвертичных аллювиально-пролювиальных отложений (валунно-галечниковые и глинистые породы) мощностью 25—50 м характеризуется слабой водообильностью, расход единичных источников менее 1 л/сек.

3. Наибольшее распространение имеет водоносный горизонт в неогене; он приурочен к песчано-глинистой толще (галечники, пески с линзами глин и лигнитов). Воды напорные, что обусловлено наличием слоя мерзлоты. Расход подмерзлотных источников колеблется от 2 до 15 л/сек, дебит скважин до 3 л/сек. Вода гидрокарбонатная кальциевая с минерализацией менее 0,2 г/л. Этот горизонт может быть использован для водоснабжения.

Воды складчатых районов приурочены к Верхне-Амурскому, Амуро-Зейскому и Нимаканскому прогибам с развитыми здесь нижнемеловыми и нижнемеловыми — юрскими нерасчлененными отложениями. На рассматриваемой площади широко распространена вечная мерзлота с островами таликов. Нижняя граница ее зафиксирована скважинами на глубинах от 40 до 167 м.

Водоносный горизонт современных и верхнечетвертичных отложений (мощностью до 10 м) включает надмерзлотные воды. Дебит скважин порядка 5 л/сек. Практическое значение эти воды имеют на тех участках, где они питаются за счет подмерзлотных вод (долины рек Амура и Зеи). Водоносный горизонт неогеновых песков мощностью до 70 м развит в бассейне р. Зеи. Глубина залегания его 5 м, дебит скважин 3—5 л/сек, минерализация 0,2 г/л. Водоносный комплекс нижнемеловых угленосных отложений, распространенный по долинам рек Зеи, Деп и Селемджи, представлен трещинно-пластовыми напорными водами. Они залегают на глубине 30 м, величина напора от 10 до 150 м. Удельный дебит скважин до 1 л/сек. Воды гидрокарбонатного состава, минерализация их 0,5—0,6 г/л.

Водоносный горизонт нерасчлененных нижнемеловых и юрских отложений характеризуется напорными пластово-трещинными и трещинно-жильными водами, залегающими главным образом среди конгломератов, песчаников и углей. В районе верхнего течения р. Амура он находится под слоем многолетней мерзлоты на глубине 40—170 м; в бассейне р. Зеи — на глубине 10—30 м. Дебит скважин до 1 л/сек, в зонах нарушения он достигает 16 л/сек. Вода гидрокарбонатная, с минерализацией до 0,5 г/л.

Водоносный комплекс девонских, докембрийских отложений и магматических пород имеет небольшое развитие главным образом в верхнем течении р. Амура. Он залегает на глубине 7—130 м и характеризуется трещинными, трещинно-жильными водами с дебитом скважин 1—3 л/сек, а в зоне тектонических нарушений — до 10 л/сек. Вода пресная, гидрокарбонатная кальциевая с минерализацией 0,1—0,4 г/л.

Водоносный комплекс меловых эффузивов имеет небольшое распространение. Дебит скважин в зоне выветривания (30 м) равен 1 л/сек, а удельный дебит не превышает десятых долей литра в секунду.

В Нимаканском складчатом районе имеются минеральные источники углекислых холодных вод на территории Гонжинского подрайона и азотных щелочных вод в бассейне р. Быссы.

В Джагдинском и Становик-Джугджурском складчатых районах водовмещающими породами являются сильно метаморфизованные и тектонически нарушенные докембрийские, палеозойские и мезозойские отложения, разновозрастные гранитоиды, основные интрузии и эффузивы. Водоносные комплексы этих отложений распространены здесь на большой площади под слоем многолетней мерзлоты мощностью до 100 м. Дебит источников подмерзлотных вод изменяется от 1 до 25 л/сек; расход родников в зонах тектонических нарушений 6—20 л/сек. Воды гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией до 0,5 г/л.

Водоснабжение в районе Верхне-Амурского и Нимаканского складчатых районов может базироваться на трещинных и трещинно-жильных водах. В долинах рек Амура и Зеи источниками водоснабжения являются воды современных — верхнечетвертичных и неогеновых отложений.

Источник

Амуро-Зейский бассейн

Амуро-Зейский бассейн расположен в междуречье Амур–Зея, имеет довольно сложные очертания, но в целом слегка вытянут в северо-восточном направлении (рис. 6.31). Длина его около 370 км, ширина – 250 км, а общая площадь – 93 000 км 2 . Большая часть бассейна находится на территории России и лишь незначительная часть – на территории Китая. Узким «перешейком» Амуро-Зейский бассейн связан с бассейном Сунляо.

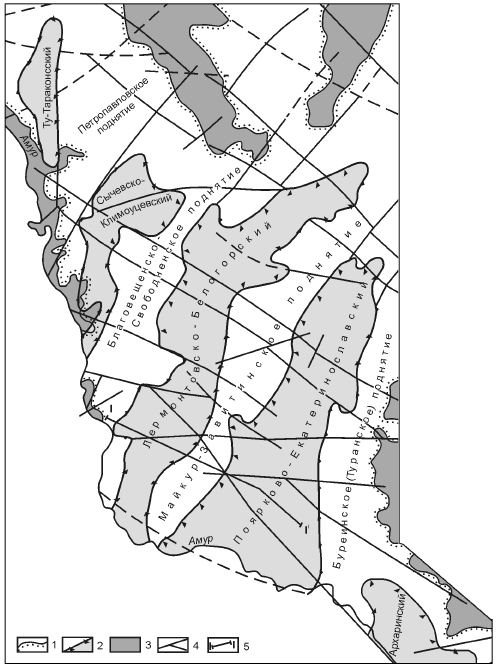

Рис. 6.31. Структурная схема Амуро-Зейского бассейна (по: Шатков и др., 1984, с упрощением).

1 – контуры бассейна; 2 – границы рифтограбенов; 3 – обнажения фундамента бассейна; 4 – основные разломы; 5 – линия разреза

Интенсивное изучение этого бассейна начато в 1959 г. с целью оценки его перспектив на углеводородное сырье. Здесь выполнен довольно большой объем нефтепоисковых работ, в том числе геофизических (региональные сейсморазведочные работы КМПВ, детальная сейсморазведка MOB, магнитотеллурическое зондирование), вся площадь охвачена гравимагнитной съемкой, а также мелко- и среднемасштабной геологической съемкой; составлены карты потенциальных физических полей, пробурено около 1000 скважин, большей частью картировочных и лишь 70 – глубиной более 500 м.

Проблемы стратиграфии, магматизма, тектоники, нефтегазоносности, интерпретации геолого-геофизических материалов по Амуро-Зейскому бассейну изложены во многих работах, а полная библиография дана в работе Г.Л. Кирилловой (1994).

Содержание

Строение и состав фундамента

В фундаменте Амуро-Зейского бассейна выделяются дорифейский, рифейский, венд-раннепалеозойский, среднепалеозойский, позднепалеозойский и раннемезозойский комплексы, сложенные осадочными, метаморфическими и магматическими породами и разделенные региональными угловыми несогласиями и перерывами осадконакопления (Горбачев и др., 1971; Лишневский, 1968; Шатков и др., 1984; и др.). Важную роль при формировании структур фундамента играли глубинные разломы, которые обусловили раскалывание дорифейского основания и образование крупных выступов и трогов.

В современной структуре преобладают две системы разломов: северо-восточная и северо-западная; а субширотная и субмеридиональная имеют подчиненное значение (см. рис. 6.31).

Первые сведения о глубинном строении Амуро-Зейского бассейна получены гравиметрическими, магнитометрическими и сейсмическими исследованиями 60-х годов XX столетия. Позже, по мере совершенствования методик интерпретации и получения новых данных, были составлены новые структурно-тектонические схемы (Бернштейн и др., 1970; Осадочные бассейны…, 1987; Сорокин, 1972; и др.). Нами взята за основу схема Г.А. Шаткова с соавторами (1984), где показаны основные структурные элементы Амуро-Зейского бассейна (см. рис. 6.31). Комплексное использование геолого-геофизической информации позволило выделить в Амуро-Зейском бассейне пять систем рифтогенных (тафрогенных) впадин, ориентированных в северо-восточном направлении, разделенных поднятиями фудамента.

Системы впадин и поднятий северо-восточного простирания рассечены крупными северо-западными разломами, среди которых есть разломы со значительной сдвиговой составляющей (Шатков и др., 1984).

В целом район Амуро-Зейского бассейна характеризуется дифференцированным магнитным полем мозаичного типа с северо-восточными и субмеридиональными аномалиями. Региональный максимум силы тяжести связан, видимо, с поднятием поверхности Мохоровичича и уменьшением мощности земной коры до 30–34 км. Аналогичные особенности гравитационного и магнитного полей характерны для таких областей рифтогенеза, как бассейн Сунляо, провинция Бассейнов и Хребтов, Западно-Сибирский бассейн и др.

Данные о тепловом потоке по бассейну немногочисленны. Средние значения теплового потока составляют 1,39 ЕТП, температурный градиент 38° С/км, сейсмичность слабая.

Стратиграфия

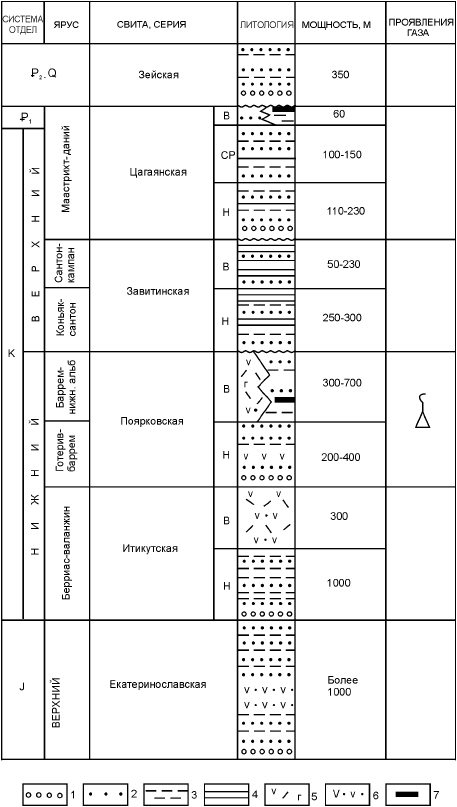

Данные по стратиграфии Амуро-Зейского бассейна публиковались в ряде работ (Бернштейн и др., 1970; Сорокин, 1972; и др.). Здесь приведена обобщенная стратиграфическая схема (рис. 6.32), основанная на работе (Решения…, 1994).

Рис. 6.32. Схематизированная литолого-стратиграфическая колонка Амуро-Зейского бассейна.

Условные обозначения: 1 – конгломераты; 2 – песчаники; 3 – алевролиты; 4 – глинистые сланцы; 5 – вулканиты разного состава; 6 – туфы; 7 – угли

В основании разреза центральной части Амуро-Зейского бассейна залегает верхнеюрская екатеринославская свита, вскрытая скважинами в наиболее глубоких грабенах (рис. 6.33). По данным А.А. Тимофеева (1966), низы разреза этой свиты (около 100 м) сложены седиментационными брекчиями, состоящими из блоков подстилающих их гранитоидов. Выше они сменяются пачками переслаивания алевролитов, песчаников, гравелитов с пластами пирокластических пород, общей мощностью около 500 м. Венчает разрез свиты пачка переслаивания разнозернистых песчаников, алевролитов и аргиллитов с прослоями туфов (мощность около 260 м). В бортах грабенов свита имеет более грубообломочный состав, чем в центральных частях. Спорово-пыльцевые комплексы из пород екатеринославской свиты позволяют датировать ее волжским ярусом поздней юры.

Рис. 6.33. Схематический разрез Амуро-Зейского бассейна по линии I – I 1 (по: Бернштейн и др., 1970; Шатков и др., 1984; с дополнениями).

Цифрами обозначена плотность пород. Положение линии разреза см. на рис. 6.31.

1 – граниты; 2 – диориты; 3 – гнейсы; 4 – вулканогенно-терригенный комплекс рифтогенной стадии; 5 – комплекс озерно-аллювиальных тонкозернистых пород стадии пострифтового погружения; 6 – комплекс озерно-аллювиальных угленосных отложений стадии сжатия; 7 – разломы: а – достоверные; б – предполагаемые; 8 – скважины

В северо-западной части Амуро-Зейской впадины верхнеюрские образования депской и молчанской свит залегают на морских среднеюрских образованиях с конгломератами и гравелитами в основании, характеризующими новый цикл седиментации (Шарудо, Москвин, 1968). Депская свита представлена песчаниками мелко- и среднезернистыми, содержащими многочисленные прослои алевролитов, аргиллитов, туфов и до 80 пластов каменного угля мощностью до 3 м. Общая мощность свиты достигает 1000 м. Позднеюрский возраст обоснован находками ископаемой флоры. Вышележащая нижнемолчанская подсвита молчанской свиты мощностью 1500 м сложена преимущественно песчаниками с прослоями алевролитов, туфов, конгломератов. Содержит ископаемые остатки позднеюрской флоры, а также около 40 пластов и прослоев угля мощностью от 0,04 до 4,25 м.

Нижнемеловые отложения в центральной части Амуро-Зейского бассейна И.Ф. Горбачевым (1969) разделены на две свиты: итикутскую и поярковскую.

В некоторых районах итикутскую свиту (берриас–валанжин) удается разделить на две подсвиты: нижнюю, мощностью до 1000 м, сложенную песчаниками, алевролитами, аргиллитами, конгломератами с остатками ископаемой флоры, и верхнюю, мощностью более 300 м, сложенную риолитами, андезитами и их туфами. В крупных прогибах, как, например, в Лермонтовско-Белогорском, наблюдается заметная литолого-фациальная изменчивость отложений свиты, выражающаяся в преобладании терригенных пород в центральных частях прогибов, а в прибортовых частях преобладают вулканиты, как и в узких прогибах.

В северо-западной части Амуро-Зейского бассейна в берриасе–валанжине накапливались терригенные породы верхнемолчанской и перемыкинской свит, представленные песчаниками, гравелитами, конгломератами, алевролитами, аргиллитами с пластами угля. Мощность варьирует от 500 до 2000 м. Возраст обоснован остатками ископаемых растений.

Поярковская свита (готерив–нижний альб) имеет более широкое распространение, чем нижележащие свиты. Наибольшие мощности отмечены в центральных частях прогибов, где наблюдается согласное залегание. В бортовых частях и на поднятиях отложения поярковской свиты залегают с размывом и конгломератами в основании на всех более древних образованиях.

По литологическим данным, составу флористических и спорово-пыльцевых комплексов поярковская свита разделена на две подсвиты: нижнюю, существенно терригенную с незначительной примесью вулканогенных пород, и верхнюю, преимущественно вулканогенную, с подчиненным количеством терригенных пород. Это наиболее типичное подразделение свиты. Однако следует отметить значительную фациальную изменчивость состава как свиты в целом, так и ее подсвит по простиранию.

В центральных частях прогибов нижнепоярковская подсвита, по данным И.Ф. Горбачева (1969) и А.А. Тимофеева (1966), сложена в нижней части ритмично переслаивающимися мелко- и среднезернистыми песчаниками, алевролитами и аргиллитами (700 м), а в верхней – аргиллитами с редкими прослоями алевролитов (220 м). По краям прогибов в составе подсвиты преобладают вулканиты: андезиты, их туфы, туфобрекчии мощностью 250 м. Встречается и смешанный тип разреза: песчаники, иногда туфогенные, алевролиты, аргиллиты, гравелиты, конгломераты, прослои угля, андезиты, туфы, туффиты. Мощность такого типа разреза составляет 200–450 м. В восточной части бассейна отмечены линзы и прослои пелитоморфных известняков, известковистых песчаников. Готерив-барремский возраст подсвиты обоснован находками ископаемых растений.

Верхнепоярковская подсвита отличается еще большей фациальной изменчивостью, чем нижнепоярковская, особенно в нижней части. Характер фациальных изменений тот же, что и в нижней подсвите. В центральных частях прогибов преобладают аргиллиты, туфопесчаники, алевролиты, гравелиты, конгломераты (мощность подсвиты до 600 м). Ближе к бортам прогибов увеличивается количество вулканитов, появляются прослои угля, на поднятиях вблизи разломов они преобладают при мощности до 300 м. Это андезиты, андезито-базальты, туфы и лавобрекчии кислого и основного состава, риолиты.

Возраст (баррем–ранний альб) основывается на многочисленных находках остатков растений, спор, пыльцы, рыб. Заслуживают особого внимания находки остатков тригониойдесов, характеризующих солоноватоводные условия седиментации. Отложения завитинской свиты (коньяк–кампан) нигде в пределах Амуро-Зейского бассейна не обнажаются и были изучены лишь в кернах глубоких скважин. Залегают они с размывом и перерывом на более древних комплексах, характеризуются отсутствием вулканогенных образований, углей, незначительной фациальной изменчивостью. По сравнению с нижележащими свитами отложения завитинской свиты по площади распространены более широко, но и в этом случае максимальные мощности ее приурочены к центральным частям прогибов (Бернштейн и др., 1970).

Перерыв между поярковской и завитинской свитами на большей части бассейна охватывает верхи альба, сеноман и турон. Лишь в восточной части бассейна все это время продолжалась интенсивная вулканическая деятельность с перерывом на границе альба и сеномана, когда формировались коры выветривания и ископаемые почвы. За это время сформировалась мощная серия (до 1500 м) чередующихся риолитов, трахириолитов, их туфов, игнимбритов, игниспумитов, реже андезитов и их туфов, туфопесчаников и туфоалевролитов.

По литологическому составу и возрасту завитинская свита разделена на две подсвиты. Нижнезавитинская подсвита начинается пачкой серых, зеленовато-серых кварц-полевошпатовых песчаников с обилием гальки кремнистого и кварцевого состава. Выше по разрезу появляются прослои зеленовато-серых алевролитов и аргиллитоподобных глин, слабопесчанистых. Заканчивается разрез подсвиты пачкой черных аргиллитоподобных глин с тонкими прослойками сидерита, а в подошве – слойками бентонитовых глин. В глинах встречено много остатков фауны пелеципод, гастропод, остракод, рыб. Эта пачка там, где она не размыта, может служить надежным маркирующим горизонтом, по которому вполне уверенно можно вести структурные построения и корреляцию разрезов скважин. Мощность подсвиты достигает 300 м.

Разрез верхнезавитинской свиты начинается 20–30-метровой пачкой переслаивающихся алевролитов и песчаников с редкими прослоями аргиллитоподобных глин. В основании подсвиты иногда наблюдается тонкий (0,5 м) слой зеленого и белого кварцевого гравелита. Выше следует пачка (25 м) аргиллитоподобных глин красно-коричневых с прослоями и пятнами зеленых и зеленовато-серых с включениями обломков известняка. Завершается разрез пачкой переслаивающихся алевролитов и аргиллитоподобных глин с подчиненными прослоями песчаника. В пестроцветных глинах встречены ископаемые остатки гастропод, кости животных, а также отпечатки растений, споры и пыльца, позволившие датировать отложения верхней подсвиты в интервале верхнего сантона–кампана.

На размытой поверхности завитинской и поярковской свит, а иногда и на кристаллическом фундаменте залегают широко распространенные отложения цагаянской свиты (маастрихт–даний), имеющие максимальную мощность в центральной части бассейна (до 580 м) и утоняющиеся к краям бассейна. Давно отмечено ее цикличное строение (Горбачев, 1969; и др.), по этому признаку она подразделяется на три подсвиты. Каждый цикл начинается грубозернистыми породами (гравелиты, галечники) и заканчивается тонкозернистыми и глинистыми.

В верхней части верхнецагаянской подсвиты в юго-восточной части бассейна выделяются характерные кивдинские слои, ранее выделявшиеся в ранге свиты (Бернштейн и др., 1970; Камаева, 1990), содержащие мощные пласты бурого угля.

Возраст цагаянской свиты и ее подсвит хорошо обоснован находками ископаемых растений, спор, пыльцы (Камаева, 1990), а также находками костей динозавров.

Палеоген-четвертичные образования Амуро-Зейского бассейна издавна объединяются под названием зейской серии (Бернштейн и др., 1970), сложенной песчано-галечными и глинисто-алевритовыми образованиями общей мощностью до 400 м. Она включает (снизу вверх): райчихинскую свиту (ранний–средний эоцен), залегающую с размывом и конгломератами в основании на кивдинских слоях; мухинскую (олигоцен); бузулинскую (ранний–средний миоцен); сазанковскую (поздний миоцен) и белогорскую (плиоцен-нижнечетвертичные отложения) свиты (Решения…, 1994).

Особенности седиментации, палеографии

Условия седиментации, палеогеографические обстановки мезозоя и кайнозоя Амуро-Зейского бассейна рассматривались в ряде публикаций (Горбачев, 1969; Сорокин, 1972; Тимофеев, 1966; Шарудо, Москвин, 1968; и др.).

Согласно сложившимся представлениям Амуро-Зейский свод в поздней юре раскололся с образованием серии рифтовых долин северо-восточного простирания, быстро заполнявшихся плохо сортированным и слабоокатанным пролювиально-аллювиальным материалом, реже отмечаются озерные фации. Присутствие прослоев туфов свидетельствует о вулканической активности на прилегающих поднятиях. В северо-западной части бассейна позднеюрская континентальная седиментация сменила среднеюрскую морскую. В центральной части Ушумунского прогиба формировались ритмично построенные озерно-болотные пойменные и озерные комплексы фаций, обычно угленосные. По периферии преобладали аллювиальные и лагунно-дельтовые фации. Подобная же обстановка сохранилась в начале раннего мела, следует лишь отметить активизацию вулканизма на поднятиях и по краям рифтов, обусловившую обильное поступление пирокластического материала.

Во время формирования поярковской свиты наиболее тонкообломочные песчано-глинистые озерно-аллювиальные фации накапливались в центральной и северо-западной частях бассейна. Несомненный интерес представляют находки альбских солоноватоводных тригониойдесов (Бернштейн и др., 1970; Шарудо, Москвин, 1968) в верхнепоярковской подсвите, что свидетельствует о проникновении морских вод в Амуро-Зейский бассейн. Тригониойдесы найдены также в альбской кындалской свите Буреинского бассейна, широко распространены на Сихотэ-Алине вплоть до Партизанского бассейна. По устному сообщению китайского палеонтолога Чень Пей Чжи, тригониойдесы найдены и в нижнеальбских отложениях бассейна Сунляо. По-видимому, все это отголоски глобальной нижнеальбской трансгрессии, проникшей далеко в глубь континента. Остается неизученным вопрос распространения морских фаций в это время, их границы, состав.

Фациальная обстановка в позднем мелу несколько изменилась. Темп прогибания снизился, сформировалась обширная озерно-аллювиальная равнина, в пределах которой накапливались ритмично построенные комплексы тонкообломочных осадков с хорошей степенью сортировки и окатанности. Области сноса к этому времени были, по-видимому, выровнены и пенепленизированы, о чем свидетельствует присутствие переотложенных продуктов выветривания в отложениях цагаянской свиты.

Конечная стадия развития Амуро-Зейского бассейна в кайнозое протекала в условиях дальнейшего ослабления тектонических движений и превращения ее во внутриконтинентальную плиту с поверхностью денудационной равнины.

Тектоническая природа и геодинамическая эволюция

Разными исследователями Амуро-Зейский бассейн относился к грабен-синеклизе эпипалеозойской платформы (Горбачев и др., 1971), межгорной впадине (Бернштейн и др., 1970), структурам молодых платформ (Шатков и др., 1984), впадинам на срединных массивах (Осадочные бассейны…, 1987), просто континентальным впадинам или наложенным континентальным впадинам (Геологическая карта…, 1991), внутриконтинентальным рифтогенным бассейнам (Кириллова, 1994). Во всех этих названиях отражены и подчеркнуты те или иные особенности бассейна или одна из стадий развития бассейна.

По мнению большинства исследователей, в строении бассейна выделяются три стадии развития бассейна и соответствующие им три структурных этажа, иногда подразделяющихся на подэтажи: первый этаж включает разнообразные породы фундамента и имеет блоковое строение; второй сложен слабодислоцированными осадочными и вулканогенно-осадочными породами позднеюрско-раннемелового возраста; в строении третьего этажа принимают участие субгоризонтально залегающие верхнемеловые и кайнозойские отложения, которые с угловым несогласием перекрывают образования второго структурного этажа, а в пределах поднятий залегают на породах фундамента.

На продолжении всей истории формирования бассейна важную роль играл тектонический режим, в качестве основных параметров которого для Амуро-Зейского бассейна анализировались амплитуда перемещения по вертикали отдельных блоков земной коры, скорость этого перемещения и контрастность, т. е. различие в характере движения соседних блоков относительно друг друга (Пан, Сорокин, 1975). Достаточно полная компенсированность погружения впадины осадконакоплением позволяет принять амплитуду вертикальных перемещений равной мощности отложений. Высокие скорости седиментации (до 59 м/млн лет) и контрастности тектонических движений (20 м/тыс. км 2 ) фиксируются в раннем мелу (поярковское время) и позднем мелу (цагаянское время), низкие их значения отмечаются в завитинское время (17 м/млн лет и 13 м/тыс. км 2 ) позднего мела и в кайнозое (6 м/млн лет и 4 м/тыс. км 2 ) – времени резкого расширения области седиментации. На фоне колебательного характера изменения во времени скорости и контрастности прогибания впадины наблюдается общая тенденция уменьшения этих величин при одновременном увеличении площади аккумуляции. Изменением параметров тектонического режима объясняется формирование многопорядковой ритмичности в строении озерно-аллювиальных образований (Пан, Сорокин, 1975). Эти исследования весьма ценны для прогнозирования оптимальных геотектонических и гидродинамических режимов для накопления определенных фаций, например озерных, болотных.

По аналогии с китайским бассейном Сунляо (Zhu, 1989) Амуро-Зейский бассейн относится к внутриконтинентальным (внутриплитным) бассейнам комбинированного типа. В его развитии выделяются три главные стадии (см. рис. 6.33): 1) рифтогенная (поздняя юра–ранний альб, екатеринославская, итикутская, поярковская свиты), когда накапливались вулканогенно-терригенные формации общей мощностью 3100 м; 2) стадия пострифтового погружения (коньяк–кампан, завитинская свита), характеризующаяся увеличением площади осадконакопления, накоплением озерно-аллювиальных отложений (глины, алевролиты, песчаники с обильной озерной фауной) мощностью 400 м, и 3) стадия сжатия (маастрихт–кайнозой) с формированием озерно- аллювиальных угленосных осадков мощностью около 600 м (Малышев, Липина, 1994).

В общих чертах к подобному типу бассейнов, по мнению H.D. Klemme (1980), относятся бассейн Северного моря, Западно-Сибирский бассейн. С.С. Busby, R. Ingersoll (1995) в своей работе типичным древним интракратонным бассейном считают палеозойский Мичиганский бассейн, а современным аналогом – бассейн Чад в Африке. Существенную роль на начальных стадиях формирования таких бассейнов, по мнению Н. Okada (2000), играли мантийные плюмы.

—Boris 10:00, 24 мая 2016 (VLAT) Г.Л. Кириллова

Источник